天氣氣候水,代代向未來

楊繼國

引言

我們生活在一個相互聯系的星球上,共享一個地球、一個大氣層和一個海洋。天氣、氣候和水相互影響,在生生不息的動態循環中,萬物得以滋養,人類社會得以繁衍生息。古往今來,人類對天氣氣候水的認識不斷深化,才能實現趨利避害,讓生命更安全,讓生活更美好。自然界中,我們的天氣、氣候和水循環沒有界限,所以國際合作至關重要。自1873年以來,這一理念一直推動著世界氣象界的工作,并指導其不斷將科技進步帶來的成果服務于社會,造福今世后代。

世界氣象組織的前世今生

世界氣象組織(World Meteorological Organization,WMO)的前身是國際氣象組織(IMO),它是在1873年第一屆國際氣象大會上創建的非政府機構。1947年在華盛頓召開有46個國家和30個地區氣象組織機構負責人參加的會議,決定把國際氣象組織改組為政府間組織——世界氣象組織,并且通過了《世界氣象組織公約》。1950年3月23日,《世界氣象組織公約》正式生效,這標志著世界氣象組織的成立。該組織的宗旨是:促進設置氣象臺、站、網方面的國際合作,以進行氣象、水文及與氣象有關的地球物理觀測;促進建立氣象情報快速交換系統,促進氣象觀測的標準化;推廣氣象學應用于航空、航海、水利、農業和人類其他活動;促進氣象部門與水文部門密切合作;鼓勵并協調對氣象及有關領域內的研究和培訓。1951年,聯合國大會通過決議,將世界氣象組織作為聯合國的一個專門機構。1960年世界氣象組織決定把3月23日定為“世界氣象日”,要求世界氣象組織的成員國屆時舉行各種方式的慶祝活動,并且每年的世界氣象日都要討論一個主題。自1961年到2023年已經經歷了63個世界氣象日,今年恰逢世界氣象組織成立150周年,將世界氣象日主題定為“天氣氣候水 代代向未來”(The future of weather, climate and water across generations),就是突出天氣、氣候和水對人類生存的重要性,突出了過去的成就、現在的進步和未來的潛力,以及呼吁全社會增進對全球變暖背景下天氣氣候系統的深層次了解,通過不斷改進天氣、氣候和水文服務,采取更有力的行動應對挑戰,共建人與自然和諧共生的美好家園。

現代氣象事業發展惠及全球造福人類

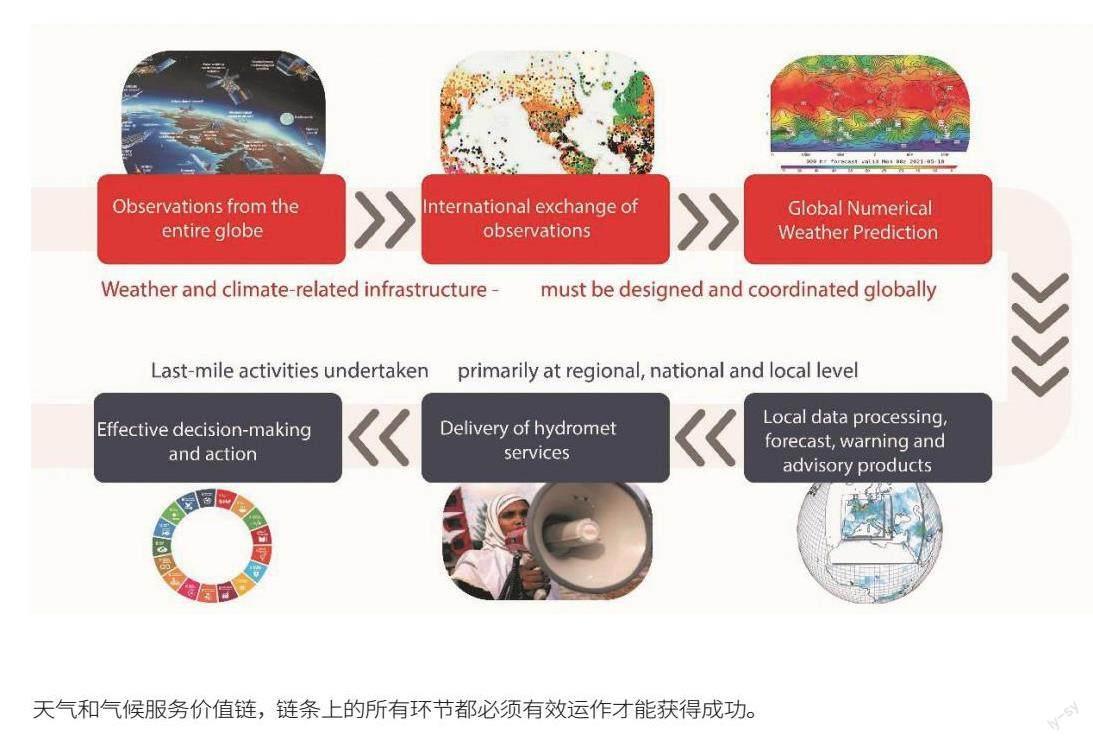

雖然我們日常對天氣的體驗主要受其局部影響,關心更多的也是身邊的天氣,但天氣和氣候是真正的全球現象。人們常說“天氣和氣候沒有邊界”,這一基本事實對我們如何監測、理解和預測天氣的影響是深遠的。氣象學科及其應用是建立在這樣一種認識之上的:如果我們能夠描述大氣和下墊面的當前狀態,并知道支配其行為的物理定律,原則上就可以預測未來的天氣和氣候,從而對人類的安全和福祉做出有益的貢獻。由于大氣沒有地理邊界,只有窺其整體才能全面地理解,掌握規律才能更好地應用。全面觀測、數據共享,不斷掌握規律并用數學方法模擬,才能做出科學的預測,因此,現代天氣或氣候預測是通過國際協調和依托全球基礎設施才能完成的。隨著對氣象學和地球系統科學的理解不斷加深,人們意識到所有國家都需要獲取全球數據,需要可靠的觀測收集系統。

世界氣象組織數據交換的歷史是科學愿景、技術發展和服務提供的歷史,是機構、科學學科和國家政府之間為全人類利益而建立的獨特合作體系。1873年至1879年擔任國際氣象組織首任主席的Buys Ballot教授說:“一個世界范圍的氣象觀測網絡、各國之間自由交換觀測數據以及就標準化觀測方法和單位達成國際協議,以便能夠比較這些觀測數據,這是很基本的。”自那時起,自由數據交換原則一直是世界氣象組織背后的驅動力之一。第二次世界大戰結束后,經濟的重建以及海運和空運的蓬勃發展,使陸地、海洋和空中的觀測和通信能力得到了擴展。1960年第一顆專用氣象衛星發射,世界氣象組織在1963年啟動了世界天氣監視計劃,成為大氣科學、氣象服務和全球合作的基石。20世紀后期數值天氣預報(NWP)項目的發展開辟了新的維度,使氣象學家能夠更準確地應用與天氣相關的數據為社會服務。進入21世紀,新觀測和建模技術不斷發展,大大增進了人類對全球天氣和氣候系統的理解,使得季節性和更長期預報成為可能,可以更好地滿足農業、衛生、水、交通和能源等關鍵部門對天氣和氣候服務日益增長的需求。隨著預測范圍不斷擴大,對整個地球系統的認識不斷提高,在水文、大氣成分、冰凍圈和空間天氣等其他領域加強數據交換的需求也變得至關重要,伴隨超級計算機、衛星和遙感技術、智能移動設備不斷應用,天氣、氣候和水文服務即將或已經發生了革命性的變化。

全球變暖讓人類面臨嚴峻挑戰

雖然科學技術的快速發展大大提高了天氣預報和預警的準確性。但是另一方面,根據世界氣象組織追蹤多年來氣候系統的變化顯示,當前溫室氣體濃度、溫度、海洋熱量、海洋酸化、冰川融化、海冰損失和海平面上升等關鍵的氣候變化指標都處于觀測到的創紀錄高點。在全球變暖的背景下,氣象災害所造成的損失更大,據統計,近30年來(1990—2019年),全球91.6%的重大自然災害、67.6%的因災死亡、83.7%的經濟損失和92.4%的保險損失是由氣象及其衍生災害引起的,且這種情況還在加劇。根據中國氣象局發布的《全球氣候狀況報告(2022)》數據,2022年全球氣象災害多發頻發,主要表現為北半球夏季高溫干旱以及全球區域性暴雨洪澇災害。歐洲、中國、美國、日本、巴基斯坦和印度等地遭遇創紀錄的高溫熱浪,其中英國、法國、羅馬尼亞和中國等國遭受干旱,巴基斯坦、巴西、澳大利亞東部、印度、孟加拉國和韓國等地遭受嚴重暴雨洪澇。

全球變暖正在導致更多的極端天氣和氣候事件,如更長、更強烈的熱浪,更強的降雨和更嚴重的干旱,以及更多更猛烈的熱帶氣旋。雖然各國在監測、預測和通信能力方面取得了巨大的技術進步,但全球有一半國家還沒有早期預警系統,將預警與應急計劃聯系起來的國家就更少了。因此,世界氣象組織正在帶頭發起一項新的全民預警倡議,以確保在未來五年內,世界上的每個人都受到預警系統的保護。《全民預警行動計劃》(EARLY WARNINGS FOR ALL)要求在2023—2027年初步進行31億美元的新專項投資,涵蓋災害風險知識、觀測與預報、發布與傳播及備災與應對等四個方向。時不我待,“氣候定時炸彈正在滴答作響。”在新氣候報告發布之際,聯合國秘書長古特雷斯向各國示警。

世界氣象事業發展的中國力量

新中國氣象事業是黨領導下的科技型、基礎性社會公益事業,是服務國家經濟社會發展、護佑人民安全福祉的重要保障。在毛澤東、周恩來、朱德等老一輩革命家的親切關懷下,在偉大延安精神的感召下,人民氣象事業于1945年從延安起步,開啟了自力更生、奮發圖強的艱苦創業之路。1949年12月,九三先賢涂長望先生任中央軍委氣象局局長,并開創了中國農業氣象、海洋氣象、旱澇異常及中長期天氣預報的研究。在涂長望提議下,中央氣象局創辦了三所直屬中等氣象學校和南京氣象學院,在北京農業大學成立農業氣象專業。在涂長望的感召下,一批氣象人才返回中國或回到氣象崗位,在創建和發展中國氣象事業中發揮專長,為共和國建立了功勛。到如今,我國綜合氣象觀測能力達到世界先進水平,建成“地—空—天”一體化綜合觀測網,建立了生態、環境、農業、海洋、交通、旅游等專業氣象監測網,近7萬個地面氣象觀測站,覆蓋全國所有鄉鎮,224部雷達組成了新一代天氣雷達網,成功發射了19顆風云系列氣象衛星,8顆在軌運行,為全球100多個國家和地區、國內2600多個用戶提供衛星氣象服務。我國第一代全球大氣再分析產品、高分辨率氣候系統模式和第二代氣候預測系統總體性能達到國際先進水平。2017年中國氣象局成為世界氣象中心,標志著我國氣象現代化整體水平邁入世界先進行列。

全球來看,目前只有40%的世界氣象組織成員擁有多災種預警系統,而我國在2015年就已經建成國家突發事件預警信息發布系統,預警信息覆蓋率和及時性得到大幅提升,在防災減災中發揮了重要作用,世界氣象組織盛贊“中國為世界各國預警工作樹立了標桿”。我國先后與160多個國家和地區開展了氣象科技合作交流,深度參與“一帶一路”建設,100多位中國專家在世界氣象組織、政府間氣候變化專門委員會等國際組織中任職,氣象全球影響力和話語權顯著提升。我國已成為世界氣象事業的深度參與者,為世界氣象事業發展貢獻出中國力量。

(作者為國家預警信息發布中心副總師,中國氣象局公共氣象服務中心高級工程師,中國科協氣象科學傳播專家)

責任編輯:尚國敏