文獻之中別有趣味

侯印國

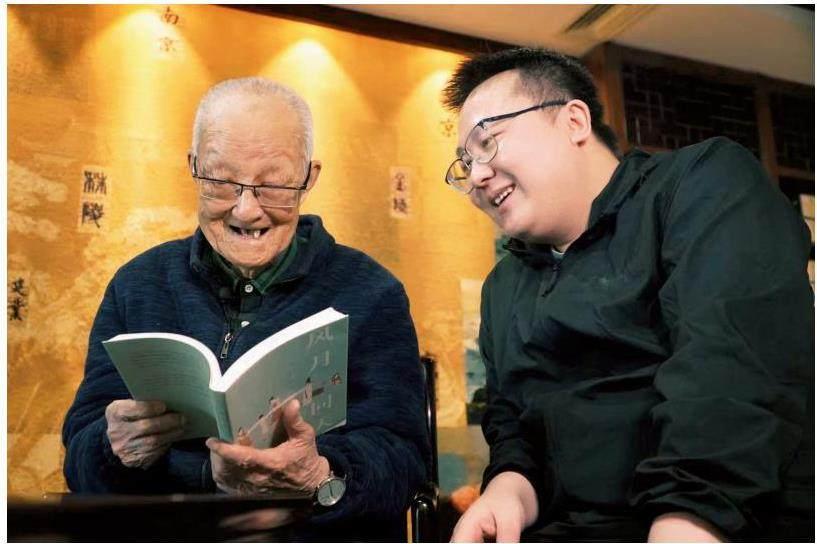

和沈老相識的時候,我20歲出頭,沈老已經80多歲了。

那時我在南京大學讀古典文獻學的研究生,學位論文的研究方向是清代藏書目錄,這個研究需要查閱大量古籍善本和手稿原件,我便每天到南京圖書館古籍部看書。很快我就發現有一位老先生每天也在古籍部的讀者區看書,他所在的大桌子旁邊有個小推車,上下三層擺滿了書,桌上則平攤著不少書籍和古籍善本的照片和復印件,他每天都在研究這些復印件。后來我又發現,總有人拿著照片或者筆記本來請教老先生,詢問的似乎都是古籍的版本、手稿上難以辨認的字之類的事兒,在這個領域,老先生似乎無所不知,總能給人完美解答。那段時間我正在查閱清代末年著名藏書家皕宋樓主人陸心源的藏書目錄手稿《宋元板目錄》,這個手稿的首頁鈐有一枚兩個字的朱文篆書小長方印,第一個字是“書”字,第二個字我死活無法辨認。看到大家都在請教這位老先生,我雖然不知道他老人家是誰,也壯著膽子前去請教。我把印章圖片給老先生看,老先生瞄了一眼,忽然微微笑出來,臉色略有古怪,我有點不明就里,心想是不是我太唐突了,心里有點七上八下,他又說,“這個有點不好意思說”,我更是云里霧里。直到老先生把這個字寫出來,我才明白過來,原來這個字是“淫”字。陸心源用“書淫”印章來表達他藏書成癡的狀態。老先生回答了我的問題,又詢問了我為什么讀這個手稿,在做什么研究。我介紹我的論文研究方向,老先生聽了很高興,說清代目錄研究的人少,他也一直在做清代藏書家題跋的研究。他還主動提出來交換電話號碼,保持交流,我們就這樣算是相識了。說相識其實不準確,我那天一直不好意思詢問他的姓名,一直等回到學校,才跟老師和同學們提起這事。一聽到我的描述,老師馬上告訴我:這就是著名的版本目錄學家沈燮元先生啊!

一

從這天開始,在十多年的時間里,我無數次當面或電話請教沈老各種問題。最開始是請教版本、目錄方面的學術問題,后來越來越熟悉,就會聽沈老分享一些近況,講一些過去的學術界八卦故事。

沈老是研究清代著名藏書家黃丕烈題跋的權威。我的學位論文中曾有一節寫到黃跋的誤置現象,沈老看到了很是高興,拿著白紙當黑板,給我上了好幾天的課,并把自己珍藏的一些黃跋圖片、照片拿出來,一一介紹淵源始末。最讓我收獲巨大的是,沈老又拿出來不少后人偽造的題跋,逐一分析偽在何處。這種學問,若非手把手地指導,難以得到精髓。事實上,在南圖得到沈老這種耳提面命的年輕人,數量不在少數,有回憶文章說沈老有很多“忘年交”,誠然如此。當然,沈老也經常會“請教”我問題。2013年12月,有天我看到一則錢大昕的題跋,跟他請教真偽,聊完這個話題,他忽然很嚴肅地拿出一張紙,說要“請教”我一個詞是什么意思。我拿過一看,原來是一個眼鏡店的傳單,上面每款眼鏡圖案后面都有個“雙十二價”,這個詞讓老先生困惑了很久。

沈老性格單純,從不覺得自己是學術權威,每次在古籍部看到我,都打招呼 “呀,印國兄!”要是有其他人在場,他跟別人介紹我,往往說,“這是侯兄”。我們年齡相差近70歲,這聲“兄”每次都叫得我膽戰心驚。他有時候給我電話,商量嚴肅的事情,比如約我一起圍繞《藏書紀事詩》編一部辭書,說他已經完成了大半,手稿交給我讓我繼續做;又曾商量要不要一起做一個影印整理清代目錄的叢書。但更多時候,往往是一些他在生活上的“重要發現”。我翻看自己的朋友圈,其中2016的1月19日,還記錄了他一則電話的內容,是跟我分享當時媒體上報道的南京大學“校草”,校草姓蒲,同學們叫他“蒲草”,本地媒體還做了采訪,老先生早上看到報紙,專門給我打電話,就是想跟我分享“蒲草”很帥這件事情。

二

我曾聽沈老認真系統地回顧過一次自己的一生,那是2022年的5月6日。沈老是版本目錄學的泰斗,但這種與古籍打交道的精深學問,距離普通人的生活非常遙遠。他第一次走進大眾視野,是在2022年的年初,他98歲的時候。在bilibili的紀錄片《但是還有書籍》第二季的第一集中,不僅介紹了他的學問,更展示了這位寶藏老人的生活細節,得到了網友的熱捧,他忽然在網上火了一把。江蘇本地的媒體《揚子晚報》希望對他做一個深入的采訪報道,記者擔心采訪中有些專業問題溝通有難度,把我也拉到采訪現場,協助來做采訪。沈老對記者的問題不厭其煩,詳細回答,在與記者的問答交流中,詳細地講述了自己的人生經歷:

沈燮元先生原籍無錫,1924年7月出生于蘇州。抗戰勝利后,沈老先是在蘇州美術專科學校(這個學校1952年與上海美專、山東大學藝術系合并,成立華東藝術專科學校,后改名為南京藝術學院)學習繪畫,但因為眼睛不好,只讀了一個學期。當時江南有一所傳承優秀傳統文化的著名學府無錫國學專修學校,校長是教育家唐文治,錢鐘書的父親錢基博曾任教務主任。此時,無錫國專已經經歷了抗戰期間的波折,遷回無錫辦學。沈老改考無錫國專,以第二名的成績被錄取。著名的紅學家馮其庸先生和沈老是同班同學,還是上下鋪的舍友。當時在無錫國專的老師中,唐文治先生親自給他們上《詩經》等經典課。沈老回憶說,那時唐先生雙眼已經不能視物,但吟詠起《詩經》,“青青子衿,悠悠我心”,韻味悠長,回味無窮。著名學者錢穆先生是當時他們很仰慕的大家。年輕的沈老曾和同學馮其庸一起,策劃邀請錢先生來校講課。他們兩個跑到錢先生辦公的地方去邀請,錢先生欣然允諾。多年之后,錢穆講座的具體內容已經記不清了,但接錢先生來的那天,錢先生坐著黃包車,他和馮其庸兩個小伙子跟在后面一路小跑,又累又開心。1948年他們畢業時候,畢業紀念冊也是請錢穆先生題詞。在無錫國專,沈老還上過朱東潤的《史記》,馮振心的《老子》,李笠的訓詁學,眾多老師中,沈老受著名戲劇史專家周貽白的影響最深。周貽白開的課并不是他最拿手的戲曲戲劇,而是《目錄學》。沈老此時最喜歡戲曲小說,在周先生的指導下,開始研究屠紳,利用課余時間為屠紳編年譜。梁啟超說過,給古人編年譜,最難的是兩種人,一種是功業大事情多的,一種則相反,是材料太少的,屠紳就是材料極少的一類。沈老廣泛搜集,深入研究,在23歲時就以文言文寫成了長篇論文《屠紳年譜錄略》。這篇習作后來經過修訂,于1958年時改名《屠紳年譜》,在古典文學出版社出版。這本書出版的時候定價兩角,沈老得到了500元的稿費,在當時屬于一筆巨款。他拿這筆錢在南京新街口定了一身呢子大衣,又買了一塊瑞士手表,還剩下不少零花錢。《屠紳年譜》雖然是沈老讀書時的習作,但用功很深,直至今日,對屠紳的研究依然很少有超越這部書的成果。

1948年,24歲的沈老從無錫國專畢業,來到上海合眾圖書館(今上海圖書館)工作。當時江南大量藏書家的珍貴藏書都匯入合眾,合眾一躍成為古籍收藏的重鎮。說起來,沈老和合眾圖書館很有緣分,無錫國專的教學中有一年是在上海分校,沈老的屠紳研究,就是在上海讀書期間,常常在合眾圖書館伏案查閱資料的成果。當時無錫國專的教務長是著名書法家王蘧常,他給合眾圖書館的總干事、著名文獻學家顧廷龍寫了推薦信,請他給前來閱讀的無錫國專學生給予方便。讀書的過程中,他和顧廷龍先生慢慢熟悉。畢業時時局動蕩、兵荒馬亂,工作很難找,顧廷龍先生跟他說:如果你不嫌簡慢,就到我這里來工作。于是沈老畢業后便到合眾圖書館工作了半年,從此一輩子都在圖書館和古籍打交道。在新中國成立后,先后在無錫中國文學院圖書館(新中國成立后,無錫國專改為中國文學院,后來并入了蘇州大學)、無錫市圖書館、北京中國戲曲研究院、蘇南革命文物陳列館、蘇南文物管理委員會等部門短暫工作,在這期間他和趙萬里、顧頡剛、徐森玉等名家都有來往。直到1955年10月,沈老調入南京圖書館,從此再也沒有離開,在這里度過了六十多年的看書、買書、編目、寫書生涯,將對古書的熱愛堅持了一輩子,用他自己的話說,就做了兩件事,“一件是編目,一件是圖書采購,再沒有第三件事。”

三

在編目和圖書采購方面,沈老做的不是小事,而是分別在目錄學和版本學方面取得了極高成就。古籍善本是中國文化的載體,經過晚清民國的時代動蕩,中國古籍善本的收藏和存世情況發生了很大變化。1978年,國家決定組織一次大規模的清點排查,編纂《中國古籍善本書目》。這是近百年來,我國最大規模古籍善本書目編纂工程。顧廷龍先生擔任主編,沈燮元擔任了《中國古籍善本書目》子部主編。他在上海和北京出差十年時間,每天與來自全國各地圖書館,博物館,文物保管委員會、高等院校、科學院系統圖書館、中等學校、文化館、寺廟等近800個圖書收藏單位送來的幾十萬張卡片打交道。在上海時在延安飯店工作,在北京則是在國務院招待所工作。在北京,一天就吃兩頓飯,早晨十點一頓,下午四點一頓。其他時間,全都在招待所里面工作。整整歷時十年,這部在目錄學歷史上有重要意義的《中國古籍善本書目》終于編纂完成。在這個過程中,沈先生的目錄學造詣與日俱增,終成一代大家。顧廷龍給他一個外號叫“派出所所長”,意思是他好像在管古人的戶口一樣,對古代學者的信息爛熟于胸。十年辛苦不尋常,等他十年后再回單位,同事們開玩笑地說,“那個不要家的人來了”。1996年,《善本書目》全書出齊,成為中國近百年來規模最大的一次編書工程,為學術界使用善本提供了極大的方便。當年的上海文化局局長方行評論這次工程是“早十年也不行,晚十年也不行”。“早十年,人還沒有集中在一起;晚十年,老前輩就沒有了。”沈老因在編寫《善本書目》過程中的貢獻,于1995得到文化部和國家古籍整理出版規劃小組聯合頒發的“突出貢獻獎”。

古籍善本的采購,需要一流的眼力,沈老在與古籍打交道的生涯中,鍛煉出一雙火眼金睛,不管什么書,只要打開放在他面前,幾乎一眼就能看出年代真偽,在版本鑒定方面堪稱泰斗。圖書采購方面,沈老為南圖買過不少珍貴古籍,被稱為南圖十大鎮館之寶的珍貴古籍中,有兩種就是經沈老的手采購的。一部是北宋抄本《溫室洗浴眾僧經》,這是著名的金粟山抄本大藏經,是雕版大藏經《開寶藏》流行以后,江南一帶還留存的寫本藏經,在佛教文獻史上有重要價值。該經原是晚清四大藏書家之一鐵琴銅劍樓的舊藏,沈老和藏書樓后人相熟悉,從他手中購得這部珍貴經卷。另外一部遼代的《大方廣佛華嚴經》,收購的過程很是有趣,沈老經常跟人講起他20世紀50年代在上海街頭跟賣家接頭的情形:“那么粗的卷子,我打開來看,看了一半就知道肯定是真的。我一問價,對方說五百塊,我拿出五百塞給他,拿了卷子就跑。”沈老在沒到南圖前,還受北京圖書館(今國家圖書館)善本特藏部主任趙萬里的委托,在南方幫北圖采購過圖書。沈老和趙萬里多有來往,他印象最深的是作為知名的前輩,趙萬里總是把他這個年輕小伙子叫“沈公”,沈老后來喊我“侯兄”,大概也是繼承了前輩學人的流風余韻。沈老很喜歡據說是神仙呂洞賓所寫的一首詩,一度手寫了掛在家里:“西鄰已富憂不足,東老雖貧樂有馀。白酒釀來緣好客,黃金散盡為收書。”

編完《中國古籍善本書目》,沈老已經七十歲,到了退休年齡。但他從沒有真正退休過,以圖書館為家,每天準點上下班,開始系統研究整理黃丕烈題跋。黃丕烈是中國古代最著名的藏書家,被認為是“五百年來藏書第一人”,他在所藏所見善本書上的題跋,在古代藏書題跋中價值極高,清代就已經有人廣泛搜集整理,此后陸續有學者深入研究,但未能盡善盡美。顧廷龍先生曾給沈先生寫過一副對聯,“復翁異代逢知己,中壘鉤玄喜后生”,上聯的中的“復翁”就是黃丕烈的號,作為黃丕烈的隔代知己,沈老從七十多歲一直工作到九十多歲,每天都在研究處理黃跋,二十多年只為這一部書。有意思的是,早些年江蘇衛視有個相親節目《非誠勿擾》很火,為了看這個節目,沈老還專門去買了臺彩電。后來他覺得看電視影響他整理黃跋,就決定不看電視了。令人欣慰的是,這部《士禮居題跋》的編寫已經基本定稿,但遺憾的是,沈老自己再也無法看到這部書出版了。

四

沈老身體一直極好,98歲還倒公交車到南圖上班,早上7點,出門乘坐18路公交,然后在新街口換乘3路,8點到達南圖。他經常跟人講,不要關心自己活到多少歲,關鍵要記住五個字“過好每一天”。我有次問他到底有什么養生秘訣,他就說關鍵是要喝點小酒,并且跟我傳授喝酒的“秘訣”:“每天都喝酒,年輕時候可以喝白酒,老了就喝黃酒,當然紅酒和米酒也要常喝!”

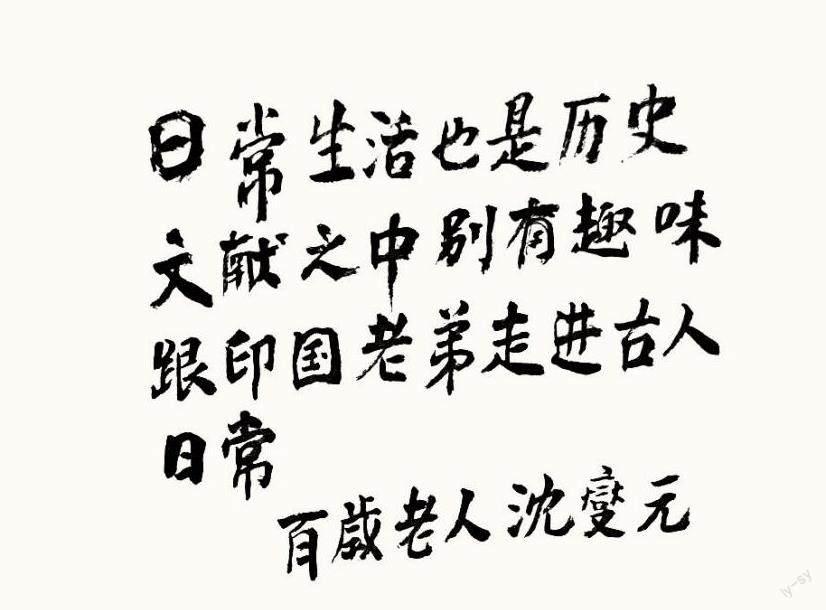

沈老對年輕學者的壓力也非常理解,我最近幾年專注做佛教文獻的研究,但也寫了幾本文史暢銷書,沈老每每見到我,就要跟我打趣:“侯兄啊,你年紀輕輕,不要做佛學了,趕快再寫本暢銷書賺錢!”沈老學問精深,但生平發表的學術作品并不多,整理出版的《沈燮元文集》部頭并不算大,他對當下學術界論文工廠式的生產頗不以為然,好幾次跟我說學問不等于論文,與其寫空洞的論文,不如寫點人看的文章。后來我寫了幾部關于古人日常生活的書,沈老讀了特別高興,跟我分享他讀過的同類型的書誰寫得最好。我跟沈老最后一次通話,聊的也是古人生活。2022年12月,我有本新書要出版,沈老手寫了一段推薦詞:“日常生活也是歷史,文獻之中別有趣味,跟印國老弟走進古人日常。百歲老人沈燮元。”寫好后給我打電話,相約疫情后見面詳聊,不成想這次不經意的閑聊通話,竟成為最后一次交流。

沈老是九三學社的老社員,我加入九三后,有時候也跟沈老分享一些自己參加的九三活動。沈老回憶九三過往,很是以此為榮,“那時候可是很少的人才能加入的”。2022年7月份,九三學社江蘇省文化支社還為沈老組織了一個小型的98歲壽辰慶祝儀式。

沈老去世時整整一百歲,他曾說自己在圖書館待了一輩子,看了一輩子書,覺得“自己的運氣好得不得了”。他說自己和書的關系就像魚和水,“我的生命和書連在一起”,他走了,在另一個世界,他也一定在圖書館中,樂呵呵地看著書,喝著酒,整理著他摯愛的古籍。

(作者為九三學社南京市棲霞區支社社員,文史作家)

責任編輯:尚國敏