嗓音訓練促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復的效果評價

巫榮輝 鐘晶

摘 要 目的:探討嗓音訓練在促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復中的價值。方法:將2020年5月-2022年8月在宜春市第二人民醫院擇期行聲帶息肉切除術的50例患者為研究對象。使用電腦軟件按照入院順序進行隨機分組(25例/組)。觀察組有男性15例,女性10例,平均年齡(37.14±4.83)歲,平均發病時間為(3.04±0.83)年;對照組有男性14例,女性11例,平均年齡(37.35±4.75)歲,平均發病時間為(3.03±0.42)年。對照組要求患者在術后要禁聲休息,觀察組術后接受嗓音訓練。比較兩組患者術后效果以及訓練前后嗓音障礙指數量表(VHI)評分、嗓音嘶啞程度量表(GRBAS)評分的變化情況。結果:觀察組術后4周有效率為100.00%,對照組為96.00%,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組訓練后功能評分、生理評分、情感評分及VHI總評分均低于對照組,訓練后G評分、R評分、B評分及GRBAS總評分也均低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05);觀察組術后嗓音恢復總滿意度高于對照組,差異有統計學意義(96.00%比76.00%,P<0.05)。結論:嗓音訓練在促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復中有良好作用,可提升患者的嗓音恢復滿意度。

關鍵詞 聲帶息肉;嗓音訓練;禁聲休息;嗓音恢復

中圖分類號:R493 文獻標志碼:A 文章編號:1006-1533(2023)06-0042-05

引用本文 巫榮輝, 鐘晶. 嗓音訓練促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復的效果評價[J]. 上海醫藥, 2023, 44(6): 42-46.

Effect evaluation of voice training in promoting voice recovery of patients with vocal cord polyps after operation

WU Ronghui, ZHONG Jing

(Department of Otolaryngology of Second Peoples Hospital of Yichun City, Jiangxi province 336000, China)

ABSTRACT Objective: To explore the value of voice training in promoting voice recovery in patients with vocal cord polyps after operation. Methods: From May 2020 to August 2022, 50 patients who underwent vocal polypectomy at the Second Peoples Hospital of Yichun City were selected as the study objects. The patients were randomly divided into 25 cases/group according to the order of admission using computer software. There were 15 males and 10 females in the observation group, with an average age of (37.14±4.83) years and an average onset time was (3.04±0.83) years; there were 14 males and 11 females in the control group, with an average age of (37.35±4.75) years and an average onset time was (3.03±0.42) years. The patients in the control group were required to have a rest without voice, while the patients in the observation group received voice training after surgery. The postoperative effects of the two groups were compared, as well as the changes of voice disorder index(VHI) score and hoarseness degree scale(GRBAS) score before and after training. Results: The effective rate in the observation group was 100.00% at 4 weeks after operation, which was not significantly different from that in the control group(96.00%, P>0.05); after training, the functional score, physiological score, emotional score and VHI total score in the observation group were lower than those in the control group; after training, G score, R score, B score and GRBAS total score in the observation group were lower than those in the control group, with significant difference(P<0.05); the total satisfaction of voice recovery in the observation group was higher than that in the control group(96.00% vs 76.00%, P<0.05). Conclusion: Voice training plays a good role in promoting the voice recovery of patients with vocal cord polyps after surgery, and can improve the satisfaction of patients with voice recovery.

KEY WORDS vocal cord polyps; voice training; quiet rest; voice recovery

聲帶息肉在臨床上較為常見,主要因長時間發音不當引起,一般表現為聲嘶、聲疲勞等癥狀,嚴重影響患者的嗓音[1]。臨床上主要推薦外科手術對病灶進行切除,使聲帶的正常解剖結構得以恢復[2]。傳統的觀念認為,患者術后禁聲休息有助于促進黏膜修復并預防聲帶瘢痕等并發癥。但臨床研究表明,部分患者術后嗓音的恢復效果并不理想,且容易復發[3]。有專家指出,術后早期實施專業的嗓音訓練能夠通過改變患者的發音方式和習慣來促進術后嗓音恢復正常并有效防止復發[4]。近幾年,國內對于術后嗓音訓練在聲帶息肉患者術后嗓音恢復中的效果逐漸被認可,但尚無規范性的嗓音訓練方法[5]。探索科學有效的嗓音訓練方法來促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復是臨床研究的熱點。本文旨在分析嗓音訓練在促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復中效果。

1 對象與方法

1.1 對象

以2020年5月—2022年8月在宜春市第二人民醫院擇期行聲帶息肉切除術的50例患者為研究對象。使用電腦軟件按照入院順序進行隨機分組,每組25例。觀察組中有男性15例,女性10例,年齡為20~50歲,平均年齡為(37.14±4.83)歲,發現息肉至今8個月~6年,平均發病時間為(3.04±0.83)年;對照組中有男性14例,女性11例,年齡為20~50歲,平均年齡為(37.35±4.75)歲,發現息肉至今8個月~6年,平均發病時間為(3.03±0.42)年。兩組上述資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入和排除標準

納入標準:經常規檢查明確診斷為單側聲帶息肉;符合聲帶息肉切除術指征,并順利完成手術;對本研究內容了解并簽署知情同意書。排除標準:有喉部、聲帶手術史者;接觸過嗓音訓練者;長期抽煙飲酒者;有哮喘、呼吸道感染性疾病或胃酸反流者;有精神疾病或認知交流障礙者。

1.3 方法

兩組患者術后均接受藥物、霧化吸入等治療,并嚴格控制清淡溫涼飲食,禁煙禁酒,合理控制作息時間。

對照組術后禁聲休息1周,術后4周內禁止大聲說話或用聲過度。術后4周復查喉鏡和嗓音。觀察組術后接受嗓音訓練。(1)訓練宣教。術后2~7 d向患者講解聲帶的正常解剖結構和發聲的原理,傳授聲帶保護和嗓音正確使用的方法技巧,讓患者了解嗓音訓練的內容,術后第2周起開始進行訓練。(2)放松訓練。取坐位,讓患者放松頸肩項背,通過適度按摩幫助喉頸部肌肉放松;為患者播放舒緩的音樂;指導患者進行訓練,主要是要自覺控制肌肉,自覺松弛肌肉,減少患者在進行發聲的時候發生一些不適的情況,比如全身肌肉緊張這樣的癥狀。干預持續5 min左右。(3)呼吸訓練。主要是指導患者要保持全身肌肉處于一個相對放松的狀態。指導患者呼氣是要經鼻緩慢吸氣后進行緩慢均勻的經口腔呼氣,持續5 min。(4)發聲訓練。主要分為3種方法。①水泡發聲法:在訓練的時候,指導患者要先放松口咽喉部的肌肉,然后經鼻吸氣。訓練時指導患者用微弱且均勻持續的氣流沖開聲帶,發出類似水泡破裂的聲音,從而達到訓練的效果。②嘆氣發聲法:這一訓練方法是要讓患者感受自然打哈欠時嘆出的聲音,從而可以讓患者能夠體會空氣經口腔入喉的感覺這樣的一種訓練方法。③練習發聲法:這一訓練方法是指導患者輕聲發出“a”“o”“e”等元音音節,每個音節持續3 s。共5 min。每日訓練3次,每次共15 min。住院期間由專科護士進行指導訓練,出院后通過微信進行指導和監督。術后4周復查喉鏡和嗓音。

1.4 觀察指標

(1)嗓音障礙指數量表(voice handicap index,VHI)評分。評分標準:主要評價功能、生理、情感3個方面,每個方面包含10個條目,采用5級評分法(“無”為0分、“很少”為1分、“有時”為2分、“經常”為3分、“總是”為4分)進行評分,評分越高表示嗓音障礙越嚴重[6]。

(2)嗓音嘶啞程度量表(evaluation perceptive,GRBAS)評分。評分標準:包括總嘶啞度(G)、粗糙聲(R)、氣息聲(B)3項,每項按照4級評分法(“無”為0分、“輕度”為1分、“中度”為2分、“重度”為3分)進行評分,評分越高表示嗓音嘶啞越嚴重[7]。

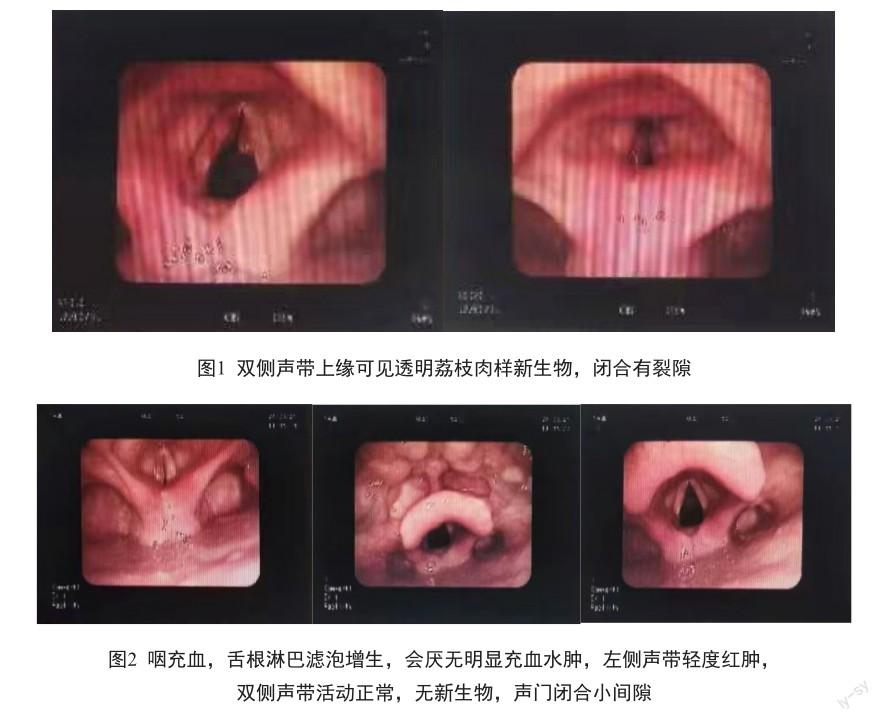

(3)術后效果。評價標準:①經喉鏡檢查可見聲帶邊緣光滑、運動對稱且閉合無間隙為“治愈”;②聲帶有輕度充血或水腫,聲門閉合時有狹小縫隙為“好轉”;③未達到上述標準為“未愈”。有效率=(治愈例數+好轉例數)/總例數×100%。

(4)術后嗓音恢復滿意度。評價標準:患者根據術后創面愈合效果、嗓音恢復情進行綜合評估,在“滿意”“較滿意”“不滿意”3個選項上打勾,總滿意度=(滿意例數+較滿意例數)/總例數×100%。

1.5 統計學處理

數據的處理使用軟件SPSS 22.0完成,計量資料用x±s描述,比較采用t檢驗,計數資料用百分率(%)描述,比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組效果比較

觀察組的有效率為100.00%,對照組的有效率為96.00,差異無統計學意義(P>0.05,表1)。

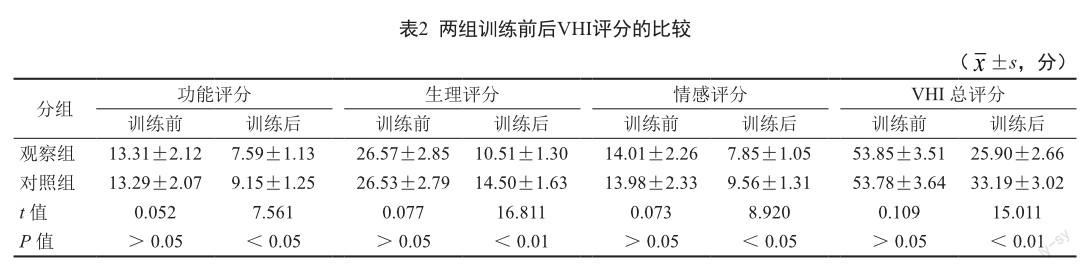

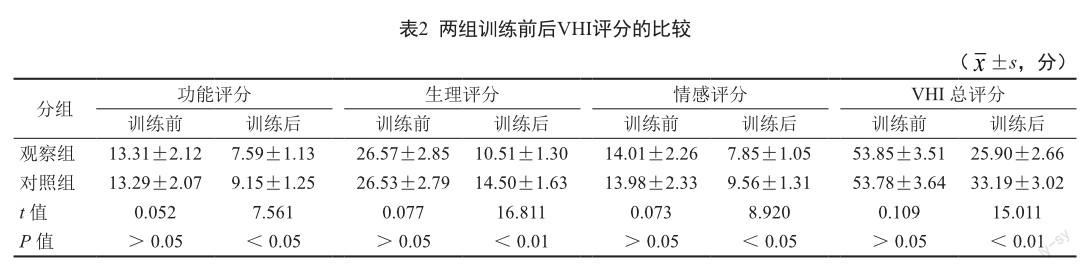

2.2 兩組訓練前后VHI評分比較

兩組訓練后的功能評分、生理評分、情感評分及VHI總評分均低于同組訓練前,差異均有統計學意義(P<0.05);但觀察組訓練后功能評分、生理評分、情感評分及VHI總評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

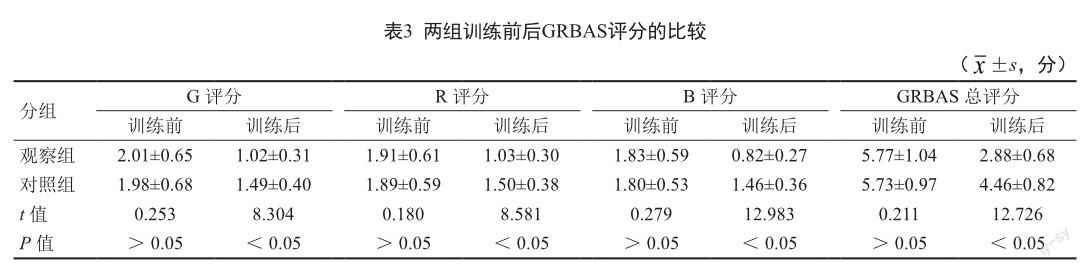

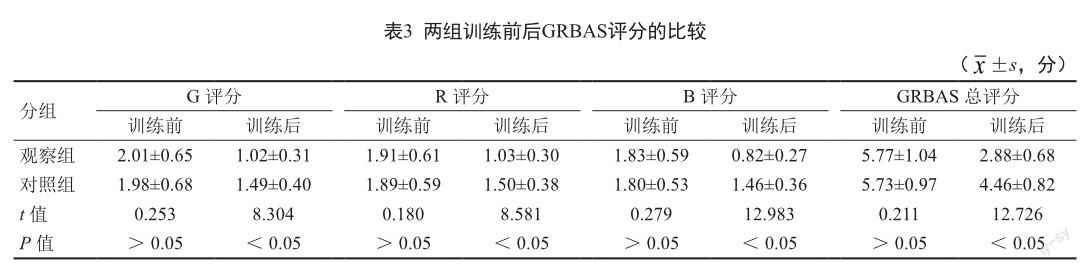

2.3 兩組訓練前后GRBAS評分的比較

兩組訓練后G評分、R評分、B評分及GRBAS總評分均低于同組訓練前,差異均有統計學意義(P<0.05);但觀察組訓練后G評分、R評分、B評分及GRBAS總評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.4 兩組術后嗓音恢復滿意度的比較

觀察組術后嗓音恢復的總滿意度為96.00%,高于對照組的76.00%,差異有統計學意義(χ2=5.153,P<0.05),見表4。

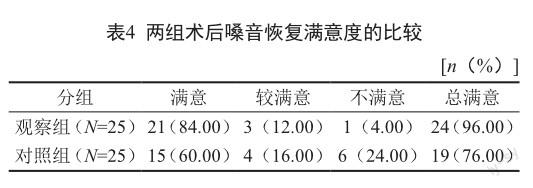

2.5 典型病例圖例

典型病例圖例見圖1和圖2。

3 討論

臨床研究表明,聲帶息肉主要因對嗓音的過度使用、錯誤使用導致的機械性應力而引發,發病位置集中在聲帶固有層淺層,患者由于明顯的發聲障礙影響日常交流和生活質量[8]。目前,臨床上對于聲帶息肉一般采取外科手術和藥物輔助治療。近幾年隨著國內微創技術的發展,聲帶息肉切除術的創傷和安全性均得到極大改善,治療效果令人滿意。但隨著臨床上對嗓音疾病發病機制研究的不斷深入,越來越多研究報道聲帶息肉僅依靠單純的手術治療并不能獲得令人滿意的嗓音恢復效果和發聲功能改善效果[9]。因此探索科學有效的輔助恢復手段來促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復成為臨床研究的熱點。

傳統的觀念認為聲帶息肉術后宜采取禁聲休息的方式促進黏膜修復和聲帶功能恢復,術后早期也要避免大聲說話或用聲過度。但也有專家指出早期聲刺激對于聲帶傷口的愈合有一定促進作用;同時采取科學的嗓音訓練也利于改變患者的不良發聲習慣和行為,幫助其重建正確的發聲方式,促進嗓音恢復并減少息肉復發[10-11]。我國的嗓音醫學研究起步較晚,臨床上對于聲帶息肉術后的嗓音訓練也無明確的統一標準,但一般的科學嗓音訓練都可以經由對聲帶肌肉有規律、有節律的緊張與松弛變化,使其在術后愈合的過程中產生解剖結構和嗓音發聲上的重塑和正常化變化[12-13]。本研究中對患者開展了包括訓練宣教、放松訓練、呼吸訓練和發聲訓練等諸項內容的嗓音訓練措施。其中訓練宣教、放松訓練和呼吸訓練能夠幫助患者緩解精神和肌肉的緊張狀態,使其在心理和生理達到一種平衡,有利于聲帶肌肉放松和氣道張開,為進一步進行發聲訓練奠定良好基礎。而發聲訓練則主要通過水泡發聲法、嘆氣發聲法、練習發聲法等發生技巧的訓練幫助患者掌握正確的發聲方式,針對性強,操作簡單,居家也能很好的進行。本研究結果顯示,觀察組術后4周的有效率與對照組沒有明顯差別,可見聲帶息肉患者術后采取禁聲休息或嗓音訓練術后效果基本相似,證實了開展嗓音訓練不會影響患者術后聲帶創面修復。而觀察組訓練后功能評分、生理評分、情感評分及VHI總評分均明顯低于對照組,且觀察組訓練后G評分、R評分、B評分及GRBAS總評分均明顯低于對照組,表明開展嗓音訓練后患者的嗓音恢復效果得到大幅度提升,也證實了嗓音訓練的效果。賈莉娜等[14]的研究也指出,嗓音訓練能夠提高職業用聲者聲帶息肉術后發音質量,與本研究結果相符。

國外研究報道指出,嗓音訓練是嗓音外科康復中的重要環節,選擇最佳時機進行嗓音訓練能夠增強聲帶傷口愈合過程,促進嗓音修復。但不同患者息肉大小以及黏膜水腫程度存在差異,導致術后恢復程度和時間不一,因此嗓音訓練的時間也要因人而異[15]。國內也有部分文獻指出,術后早期患者的聲帶存在水腫、充血狀態,對患者進行嗓音訓練,是不利于聲帶創面的修復的。但早期嗓音訓練是影響術后聲帶膠原纖維重新分布和矯正發聲的重要舉措,因此就需要平衡術后禁聲與嗓音訓練的時機[16]。本研究中從實際情況考慮選擇術后3d后開始進行嗓音訓練,以便早期聲帶黏膜振動在增殖期重新恢復膠原纖維秩序,促進創面愈合。觀察組術后嗓音恢復的總滿意度高于對照組也表明了嗓音訓練令人滿意的效果。

綜上所述,嗓音訓練在促進聲帶息肉患者術后嗓音恢復中有良好作用,可提升患者的嗓音恢復滿意度。

參考文獻

[1] 羅婷, 劉名玉. 聲帶息肉的臨床診療進展[J]. 醫療裝備, 2018, 31(10): 203-204.

[2] 付登敏, 納玉萍. 聲帶良性病變的病因及治療研究進展[J]. 山西醫藥雜志, 2019, 48(15): 1849-1851.

[3] 邵強, 張美玲. 支撐喉鏡下聲帶良性病變切除術后療效的相關影響因素的探討與分析[J]. 中西醫結合心血管病電子雜志, 2017, 5(30): 21-23.

[4] 張蘋. 聲帶息肉患者在支撐喉鏡下顯微手術后嗓音康復訓練的研究進展[J]. 當代護士(上旬刊), 2021, 28(2): 16-18.

[5] 吳龍軍, 汪斌如, 盧嶺, 等. 嗓音訓練在單側聲帶息肉術后嗓音恢復中的應用[J]. 中國耳鼻咽喉頭頸外科, 2021, 28(2): 112-115.

[6] Kojima T, Fujimura S, Hasebe K, et al. Objective assessment of pathological voice using artificial intelligence based on the GRBAS Scale[J]. J Voice, 2021, 29(21): 892-1997.

[7] Ghaemi H, Dehqan A, Mahmoodi-Bakhtiari B, et al. The singing voice handicap index (SVHI): validation and adaptation into persian[J]. J Voice, 2020, 34(1): 158.17-158.

[8] 朱涵瑜, 趙婉, 郭小濤, 等. 聲帶良性腫物的特征與嗓音障礙程度的相關性分析[J]. 中國中西醫結合耳鼻咽喉科雜志, 2022, 30(4): 275-279

[9] 謝鵬, 劉艷群, 王為. ABCLOVE嗓音訓練法治療單側聲帶息肉發音障礙的效果[J]. 現代診斷與治療, 2018, 29(20): 3255-3256.

[10] 吳輝, 李革臨. Lessac-Madsen共鳴嗓音療法對聲帶良性增生性病變患者術后嗓音功能的影響[J]. 聽力學及言語疾病雜志, 2021, 29(2): 162-167.

[11] 彭靜, 李旭紅, 鄒密, 等. 嗓音訓練改善早期聲帶息肉患者發聲功能的效果[J]. 中國康復理論與實踐, 2020, 26(8): 936-940.

[12] 趙大慶, 崔鵬程, 王璐, 等. ABCLOVE嗓音訓練法治療聲帶息肉的臨床觀察[J]. 中國耳鼻咽喉顱底外科雜志, 2017, 23(5): 409-412, 417.

[13] 歐陽杰, 黃永望, 高曉葳, 等. 手術聯合圍手術期嗓音訓練治療聲帶息肉的療效分析[J]. 聽力學及言語疾病雜志, 2018, 26(5): 492-495.

[14] 賈莉娜, 郭文俊, 張森, 等. 嗓音訓練對職業用聲者聲帶息肉術后發音質量的效果觀察[J]. 中國臨床護理, 2018, 10(2): 163-166.

[15] Sahin M, Gode S, Dogan M, et al. Effect of voice therapy on vocal fold polyp treatment[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol 2018, 275(6): 1533-1540.

[16] 何夢月, 徐岱松, 秦玉斌. 手術聯合嗓音訓練對伴肌緊張性發聲障礙聲帶息肉患者的療效分析[J]. 中國醫學文摘(耳鼻咽喉科學), 2019, 34(1): 47-48.