大數據時代人工智能賦能社會設計前景研究

楊杰,蔡子杰

【工業設計】

大數據時代人工智能賦能社會設計前景研究

楊杰,蔡子杰

(南京林業大學,南京 210037)

聚焦當前信息時代下的大數據環境和日益突出的社會問題,探究人工智能的發展會為社會設計的思維與方法、演進與智能化帶來怎樣的影響。首先厘清社會設計的概念及其內在的邏輯與模式,然后比較分析人工智能賦能設計產業所展現出的新特點,通過實踐案例探究其對社會設計發展可能產生的影響。在萬物數據化、智能化的今天,人工智能的發展逐步滲入到設計產業中,不僅豐富了設計創作的工具和流程,更是對傳統的設計方法、設計思維和評價標準進行了全方位的語義升維。基于量化數據的計算設計呈現出系統化、個性化及實時性等特征,由算法與大數據所衍生出的新思維模式將以往不確定的問題轉化為直觀的數據問題,能夠與社會設計形成良好的互補關系。

智能化;大數據;社會設計;計算思維;意義建構

1939年4月30日,以“明日世界”為主題的第20屆世界博覽會在紐約開幕,首個人型機器人Elektro在博覽會上登場,充分體現了當時人們對于未來理想世界的展望。2021年7月10日,以“智聯世界,眾智成城”為主題的世界人工智能大會(WAIC 2021)在上海圓滿落幕,大會圍繞“AI賦能數字化轉型”這一議題深入探析了人工智能的技術創新對于產業轉型的影響以及AI如何更好地為人類生活服務的議題。哲學家尼采曾預言人類終會創造出某種超越自身的事物而成為“超人”,站在科學技術日新月異的今天來看,尼采所說的這種形態或許就是“算法”[1]。

隨著國務院印發《新一代人工智能發展規劃》正式將發展人工智能定為國家戰略,數字創新為各行各業都帶來了巨大的發展契機和挑戰。“Internet of Things”“Big Data”“AI”等技術的出現深刻影響了設計領域,而與時俱進和持續建構也正是設計發展的重要特征[2]。21世紀以來,藝術與設計之間的邊界越發模糊[3],從工藝美術中分離出來的設計學科逐漸和藝術走向了共同的道路:以社會議題為導向,通過藝術、創作活動來服務和改良社會,設計的關注對象從產品的功能性和符號價值逐漸轉向與用戶之間的可持續關系。未來中國所面臨的將是城鄉統籌、信息生活、養老新產業等新興發展主題,其中無論是數字技術還是生物材料等前沿成果都需要設計的轉化來導向大眾。設計思維憑借其系統整合的屬性幫助人工智能快速融入社會生產和生活的同時,也逐漸進入到技術與市場應用的核心位置[4],設計的效率、關聯性及有效性正面臨著新的挑戰。

社會環境時刻都在變化,技術引發設計演變的同時也勢必會使設計理論、方法和意義發生巨大的變革。對于人類未來的改變,從未有某種技術像人工智能這樣引起社會的極大關注,各行各業都在緊鑼密鼓地謀劃如何與人工智能相結合,以搶占發展先機。當下的價值生成模式相較以往已然大不相同,面對越發復雜的社會關系及其衍生出的問題,如何通過新興的人工智能技術來賦能社會設計,借助專業的設計思維來幫助社會中被忽視的人群,解構、優化并創造新的社會關系是當下設計研究者們共同面臨的重大課題。在人工智能技術的影響下,設計行業不再拘泥于形式與功能的范疇,開始轉向更高級的藝術輸出,結合大數據、神經網絡等前沿成果,形成新的社會創新模式,重新將人文價值作為主要的設計輸出。

1 從商業向社會的任務轉向

1.1 設計的時代使命

戰后的重建過程使設計的經濟價值得到了充分的認可,物質資料和精神文明的豐富使人們對生活水平的要求愈來愈高,設計的含義從最初有目的性創造的“科學性方法”逐漸演變為一種理解和解決問題的能力——通過感性思維和理性方法來發掘人們的需求。

然而,由于對消費的過度重視,設計作為商業利器的負面影響也越發明顯。現代主義認為設計的中心議題是獲取利潤,早在20世紀60年代,萬斯·帕卡德的著作《廢物制造者》就敏銳地提出了計劃廢止制度,并明確了消費主義如何使設計被市場驅動模式所影響,鮑德里亞的《消費社會》更是對消費主義進行了全面的剖析與批判。新冠疫情導致全球經濟政策進一步緊縮,資本家希望通過低利率環境和生產性消費來帶動經濟復蘇,然而這種以拉動內需和消費為主的價值增值模式無法從根本上解決老齡化、環境破壞、能源短缺和社會公平等問題。隨著享樂的消費主義泡沫幻滅,越來越多的設計師開始有意識地通過設計介入到社會的公共利益中。既然設計已經能夠很好地解決人們日常生活中所遇到的問題,那么社會問題同樣也可以通過設計來有效改善。

近年來,集體的地方性設計和自下而上的創新模式越發流行,將設計的應用轉向為服務社會而行動的社會設計逐漸引起國際范圍的高度關注。設計,尤其是視覺設計天然具有引發公共關注、制造公共議題等社會工作的屬性[5]。2010年前后,歐美國家的教育行業率先興起了設立專門的“社會設計”學科的浪潮,學院開始倡導設計的社會價值,讓設計走向社會、對社會負責的命題在教學實踐中進一步強化[6],英國眾多的設計組織也開始重視設計師的公民責任和社會目的。2013年,歐洲委員會在《社會創新指南》中指出,社會設計是“為集體賦權和賦能,使人們能夠參與到對經濟和社會問題解決方案的共同設計中”的設計活動。在社會設計中,設計實踐更關注集體與社會,而非單純的以商業或消費者導向,其希望通過設計來促進積極的社會變革,已然具備了新的時代使命。

如今社會設計不僅僅是一個設計的門類或學科,而更像是一種變化、倡導和趨勢,是設計師對自身社會責任感的表達和態度。圖1是2019年“摩拜”單車與德國YUUE設計工作室合作設計的包括躺椅、立式燈和茶幾在內的幾款家具用品。設計師通過回收破損的共享單車,將其零件進行再設計和重組以賦予它們新的生命,盡可能地延長其使用壽命,避免材料浪費。

圖1 共享單車家具

1.2 社會設計要素

1.2.1 具體的在地性

20世紀80年代起,新一輪的經濟發展高峰來臨,城市中出現了大量的商業和娛樂場所。以項目和市場價值為導向的設計活動在初期階段往往以目標受眾、所選媒介等抽象空間作為設計的出發點,建立人與人、人與環境之間“虛假”的象征性社會關系。這種象征性關系通過交易、付費等經濟行為締結臨時契約,例如車站、超市和商場等場所,其引發的社會交互往往是短暫而冷漠的。社會設計以承載了具體感性屬性的地方為基礎,就如同品牌設計中的企業形象,它把每個場所都視為獨一無二的具體來進行思考,充分利用建筑、環境與人之間真實的關聯性。在地性知識是當地人根據其地區獨有的特征和差異,經過長期的實踐和經驗的積累、深化所形成的在一定區域內最典型的文化和知識體系[7],只有這種擁有真實記憶和經驗的情境才具備穩定性和持續性,能夠為人們提供有機社會的庇護,通過場所精神來構建連續的、關懷的、宜人的體驗環境,改造當下大量的“非地方”[8],而在地性符號也擁有更強烈的用戶本能認同。

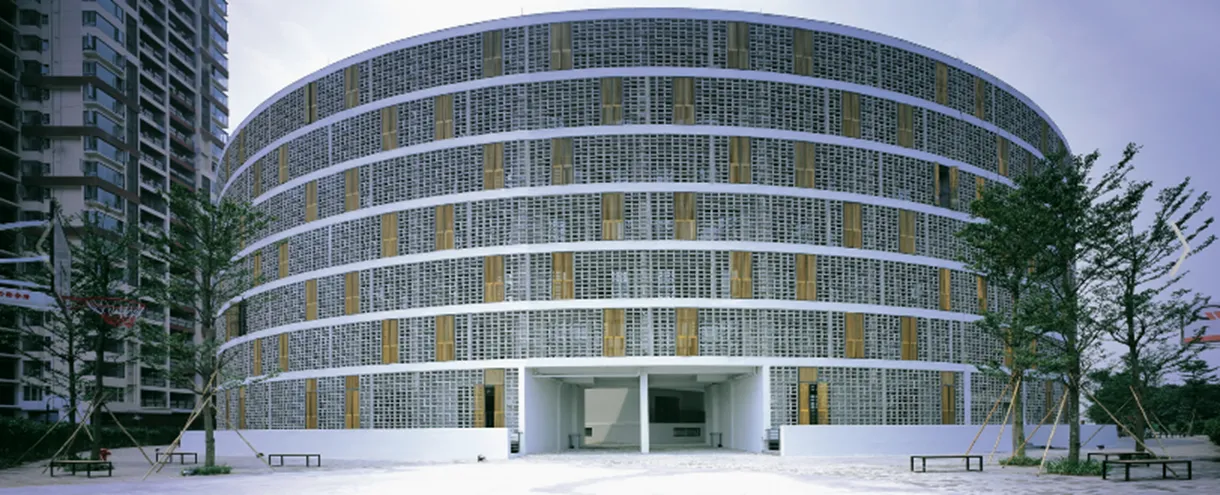

“土樓公舍”(圖2)是URBANUS都市實踐事務所在廣東的一個集體住宅項目,旨在探尋城市用地緊張及住房成本增加等問題的解決方案。設計師充分參考了當地的客家民居形式,將具體的地方性問題轉化為特定的需求,與現代宿舍和廉租住宅的形式巧妙結合,創造出了集居住、儲藏、商販和公共娛樂等功能于一身的新型社區模式,在賦予閑置土地功能性和實用性的同時保留了社區中的鄰里感,為現代建筑形式注入了人文關懷。對在地性的分析不僅能聚焦地方性問題找出真實的問題,也是設計師和企業通過挖掘地方性特征和情境下的關系性以創造設計機會的有效線索。

圖2 土樓公舍

1.2.2 異質鏈接方法

社會創新包含精神層面與物質層面的創新。在物質層面,社會設計通過異質鏈接形成新的生產力,即運用設計思維將不同的技術、資源等進行重新組合[8],大致包括以下4種途徑。

1)挖掘現有的矛盾進行迭代。

2)本土化研究,保護已有的優勢。中國擁有深厚的歷史文化底蘊,繼承和弘揚優秀的傳統文化并使其適應新的環境同樣能催生創新機會。當下設計師要考慮如何為“新與舊”尋找合適的融合模式。

3)著眼于現存的技術,即根據已經成熟的技術進行重新組合再創新。

4)切實解決當下的問題。目前,許多有價值的設計方法往往停留在理論結果和對概念的陳述,缺乏對創新項目的落地與考察。社會設計通過解決問題的過程來實現新的社會生產力與推動力,并進一步探尋新的模式。

1.2.3 多元化精準傳達

社會設計以大眾化的廣泛人群為考量,但并不是現代主義式的去個性化和純功能主義,恰恰相反,社會設計希望通過廣泛且有效的溝通來做到盡可能地因人而異、因地制宜,這在某種程度上類似于通用化和包容性設計。設計的本質是通過媒介來促進人與人之間的溝通,而非設計師的自我表達。社會設計在傳達過程中進一步淡化了媒介的存在感,以本地與實際為基礎,通過多元化的溝通方式去激發社會交互,在現實環境中創造盡可能多的交互空間與條件,促進、激勵人們去參與并融入到改變世界的進程中。

1.2.4 敘事

在精神層面,敘事是社會設計進行意義建構的核心,其最早出自文學界,指主體對于事物或故事的描述,而羅蘭·巴特認為,除了文字載體外,任何材料都適宜于敘事。隨著“敘事學”的發展,其逐漸跟隨符號學被引入到了設計領域,設計師開始思考如何在功能和外觀之外,為產品加入更多人文關懷和故事性。在信息傳達中,敘事主要分為文本和視覺敘事兩大類,后者是在前者的基礎上通過圖像這種更加生動的方式所進行的優化。在信息量劇增的21世紀,敘事是設計師改變世界的有力工具,其產生的意義與所維持的時間長度呈正關聯關系,即系列的敘事越連貫長久,所生成的變革性也越強[8],同時,連貫的敘事也更能夠通過一致的體驗激發視覺符號來喚醒用戶的感知。隨著產品、服務等體驗交互的環境化,多元的敘事媒介也愈發重要,社會設計師不能僅拘泥于單一的表現形式,要善于發現、利用、掌握一切能夠有效傳達并接觸受眾的多樣化媒介。

圖3是“Buero Bauer”團隊為奧地利的BIG房產公司大樓設計的樓梯間壁畫,設計師將運動對人們維持自身健康的重要性以圖畫的形式展現在公司樓道的墻壁上,生動的插圖與簡明扼要的文字相結合作為敘事的元素貫穿了人們上下樓的行程。當員工們經過樓梯間時,這種具有故事性的連貫圖形也能吸引他們繼續看下去,通過這種方式來鼓勵員工多使用樓梯和鍛煉身體。

圖3 BIG辦公大樓壁畫

2 智能時代的新設計

人工智能是研究和開發用于模仿、延展和拓寬人類智能活動的理論、方法、技術及應用的綜合性學科[9]。1956年,美國的達特茅斯學院會議中,約翰·麥卡錫(John McCarthy)等科學家首次提出了用計算機來模擬人類智能活動的議題。20世紀70年代起,開始有設計師嘗試將人工智能技術運用到設計創作中,然而,受限于當時數據及算力的匱乏,設計的“計算化”進程一直步履維艱。2016年,互聯網進入了第3次發展浪潮,得益于新的信息環境及數字技術,人工智能終于迎來了全面騰飛的盛況,進入2.0時代[10]之后,大數據、物聯網和擴展現實等智能技術也逐漸滲入設計產業的絕大部分領域。

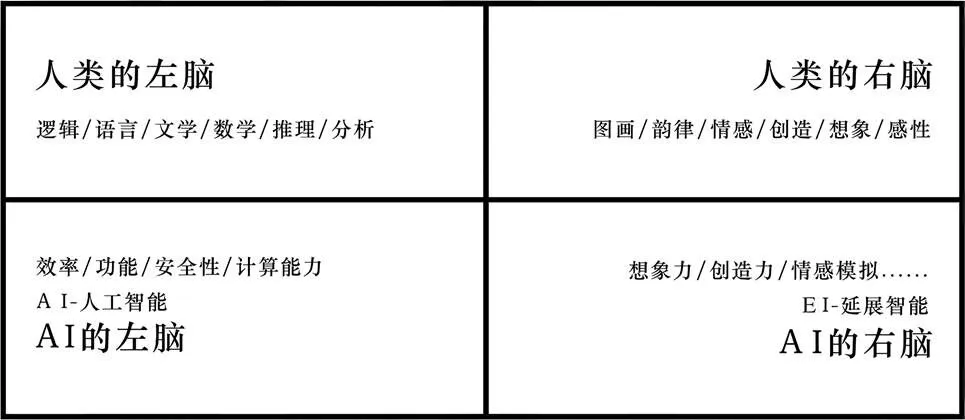

就像人類的左腦和右腦一樣(圖4),人工智能同樣有專門模擬人類想象力、創造力及各類情感的右腦,主要由AI中的分支——EI(延展智能Extended Intelligence)構成[11]。“創意”作為一個名詞,從出現到今天僅有75年的歷史,其主要包含兩大類:以藝術為代表的表達性創意和以設計為代表的功能性創意。然而,傳統的基于規則(RULE)的人工智能無法實現設計師在創造和確定形式內容上的能力,更不用說模擬表達性的創意,這就需要基于“統計”即數據(DATA)的新一代人工智能。

圖4 人工智能的左右腦

21世紀的資本開始從金融轉向了數據的再生產,中國的精益平臺和互聯網公司的飛速發展深刻地影響了人們的生活方式和環境。在眾需、眾創、眾籌、眾包、眾銷、眾評、眾媒、眾智等萬物智聯的場景下,人工智能極大地推動了設計的大眾化進程[12]。設計與大數據的結合是藝術生產與新技術的相互賦能,這種融合除了能創造商業價值外,也為探尋社會問題的出路和進一步挖掘社會創新帶來了新的契機。

2.1 智能化設計需求

設計師的主要職責和核心競爭力是生產實踐中的創新能力體現。商業模式下的設計工作存在大量無關設計思維的機械式工作,人工智能的介入可以有效減少這種重復性工作的占比。同時,設計活動本身是一個經驗積累的過程,設計師們習慣于從過去的案例中總結汲取經驗教訓,形成個人的風格和特點,而算法具備一定的隨機性和特異性,以智能設計作為輔助工具可以幫助設計師突破經驗和邏輯方法的邊界,提供靈感、激發創意,降低設計門檻。

2.2 新的特征與訴求

2.2.1 技術性設計創新

過去的社會設計常受制于技術匱乏和創新力不足,人工智能技術的運用屬于高新領域,其復雜的技術性為社會設計引入了科學的創新視角,且衍生出的眾多交互模式、技術鏈接及整合方法也強化了異質鏈接的過程。最初的設計活動本質上即“科學性方法”,盡管隨著時代的發展,感性因素逐漸超越了純理性,但是作為解決問題的手段,合目的性與科學性永遠是設計活動的最終衡量標準。數字化本身具有收斂性和生成性的特征,后者是將過去的組件用新的方式組合[13],創造新的產品和服務,這使得數字化的創新邊界可以不斷延展,因此,可以預見,技術型創新模式能夠有效契合并幫助實現社會設計的目標,提供有效的技術支持。設計已經成為繼市場驅動和技術驅動之后的第三大創新驅動模式,不同于以漸進式創新為主的市場驅動創新,設計創新和技術創新同樣都是顛覆式的突破創新模式,其中,設計驅動以產品的內在意義為創新點,技術驅動則以技術更新為重點,二者的有機結合是實現有意義的突破式創新的前提。

2.2.2 交互式多邊協作

如今要解決一個具體的社會問題往往會涉及到多個領域的知識,多學科交叉就顯得越發重要。雖然設計本身即是綜合性學科,但涉獵廣泛難免會導致在研究深度上的欠缺,多方的有效參與是設計實踐能夠可持續發展的重要途徑。設計師是擁有較強自我意識的個體,其思維依附于自身接受的教育及文化環境的熏陶,在展開設計活動及調研的過程中難免代入個人的感情與價值觀,甚至影響到研究對象的狀態和反饋。人工智能的多元化去焦點視角可以在一定程度上避免過于主觀的社會介入結果,其所依賴的數據來源多為用戶的無意識行為和個人習慣,不會因為環境變化而失真。這種介入并不是要否認設計師的感性向度,其仍然是目前機器所不具備的能力,尤其在包容性設計等領域中,設計師與設計對象的情感共鳴尤為重要,而人工智能可以提供一個有力的參考,幫助設計師在必要的時候維持客觀性。

2.2.3 量化需求定位

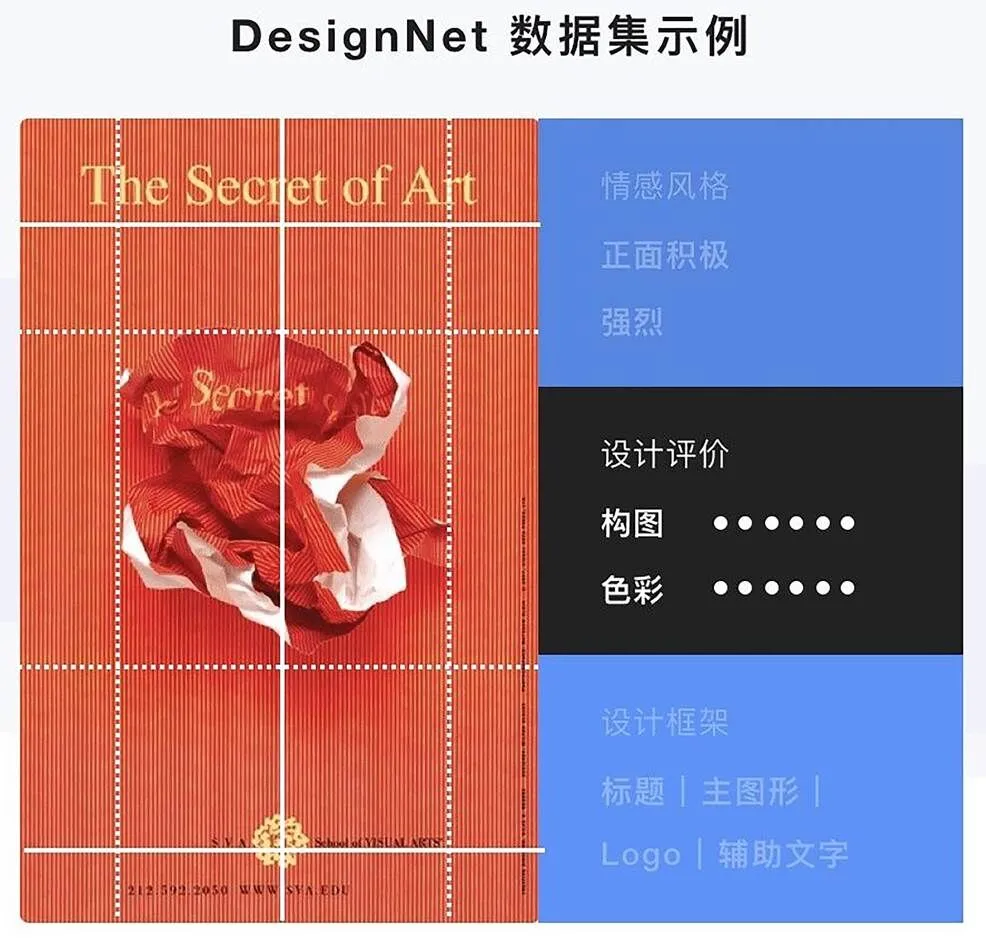

數字化背景下,設計活動需要考慮的信息量指數級增長,用戶數據已然成為了重要資源,能夠幫助設計師抓取出與問題相關的、影響用戶使用的要素和原因。想要有效分析、認知、模擬并實現設計創意的智能化,處理大量的異構數據及量化需求是必要的先決條件。“WordNet”數據庫的出現使機器能夠理解文字背后的語義,“ImageNet”數據庫教會了機器識別圖像中的內容,“DesignNet”數據集的出現使設計智能化成為可能。目前的DesignNet主要包含海量的設計案例圖和結構化的平面設計框架,其中所有的設計元素都進行了二次標注分類(包括風格、情感、顏色等)和評價打分(圖5)。這種以算法評價器為主的結構和數據簡單的數據集較為穩定,負責訓練人工智能的情感和風格解析能力,使其能夠初步透過設計的多重維度來理解不同的元素對設計美觀的影響力。

圖5 DesignNet

盡管DesignNet還遠不能生成復雜的創意思路,但它提供了一種將設計元素和其對應的屬性進行分類評價的數據庫模型,面對復雜的數字化生存環境,這種提取環境信息匹配對象知識的方法為其在生成對抗網絡中的運用提供了參考,也為社會設計賦權大眾參與社會改造提供了新的路徑。

2.3 技術衍生思維模式

設計思維又稱“設計思考”,最初是指設計師解決問題的思維方式,不同的設計思維模式往往映射著設計師在設計過程中的創意考量。文化與技術的變革不斷推動著設計語境和實踐模式的變化,設計思維的含義也在不斷演化。對設計思維的具體研究已有近40年的歷史,其類型也從功能型逐漸發展到以商業、利潤和服務為主的設計思維型模式,并作為創新方法廣泛應用于商業、教育等非設計領域[14]。如今,新一代的人工智能逐漸衍生出了計算型的設計思維[15],其不再僅僅作為單一的思維方式或者問題解決的方法,而是一種新的創新方式:基于算法、數據和系統化的多領域合作,注重對用戶實時需求的滿足,通過關系設計和系統設計對多種要素進行異質鏈接。

新技術衍生新的思維方式,全新的設計要素也提升了設計師的能力。設計創造要適應新的時代特征和商業模式,利用好當下的大數據環境,進行相應的策略調整。在萬物互聯的大環境下,設計的整合功能比以往更加重要,也更能引發新的產業升級。

3 計算思維賦能社會設計

新一代人工智能具有數智(big data intelligence)、群智(swarm intelligence)、合智(cross-media intelligence)、混智(human-machine hybrid intelligence)和自智(autonomous intelligence)的特征,這種新的人工智能正在逐漸突破人機關系界限,且能以多種不同的方式進行組合,形成多形態合成的全覆蓋性智能技術,更加廣泛地參與到設計及社會實踐中,主要在行為和思想兩大層面為社會設計進行賦能。行為層面包括信息、數據的獲取,以及設計創造和意義價值生成;思想層面更多是內化的過程,即處理、分析和意義展現與傳達。

目前,已有部分智能設計引擎應用于營銷和廣告等創意領域,例如特贊(tezign.com)平臺致力于通過人工智能輔助設計師為用戶搭建企業級的創意資源基礎設施,其與同濟大學聯合成立的設計人工智能實驗室就通過機器學習引擎對江南民間藝術進行解構和學習,融合針繡、紙花、靛藍花布、灶頭畫、漆畫等民間藝術表現手法,為沒有繪畫基礎的用戶提供藝術創作的機會,通過異質鏈接的方法創造更加多元化的社會交互,并借此對傳統文化進行激活和傳承;微軟的人工智能“小冰”也能夠在達到與相對應的人類設計師同等質量的前提下進行一定的內容產出,充分發揮人工智能快速、高效和穩定的特點,協助彌補“高度定制化內容”的供需關系短板,同時,小冰框架(Avatar Framework)還通過人工智能技術將人–人和人–機兩種交互模式相融合,實現復雜環境中的擬人化交互,激勵、賦能更多人(尤其是少數群體)參與到社會生產和生活中。不同于傳統設計,社會設計的對象更加復雜和棘手,要處理這些同時牽動多維度的問題,單靠設計師本身的力量明顯有些力不從心,而以人工智能為代表的數字創新和計算設計拓寬了設計的語境和視野,有效鏈接了不同領域、層次的資源和人才,提供了更加多樣化的解決方案。

3.1 在地性與效率提升

社會設計的在地性屬性決定了社會創新能否成功很大程度上取決于對具體問題的有效識別,只有長期置身其中的觀察結合定性研究才能產生文化內部的共情,得到問題的原貌。若設計展開前的介入階段急于求成,則難以挖掘真實的需求。商業化環境下的設計周期普遍較短,社會設計通常缺少足夠的時間來了解對象與環境,測試并對結果進行評估的機會更是鮮有,而臨時性的采訪和即興的問答難以保證較高的真實性,因此需要借助開發合適的工具進行彌補。

人工智能全方位、數據化和動態化的信息獲取能力有效擴大了設計師的主客觀認知范圍和程度。隨著體驗環境的數字化,用戶在與智能設備發生交互的同時,他們的行為習慣、偏好、使用感受等數據也在被時刻收集,這種無意識行為相較于傳統的問卷形式更具客觀性,也更能發揮受眾的主觀能動性,智能化的認知技術縮短了前期調研的準備時間,方便設計師與受眾建立信任關系,“融入”到群體中進行準確的價值定位。

前文指出了社會創新和可持續設計以現實世界的困境作為關鍵點,這些或龐大或微小的問題都牽扯到各種高聚焦且個性化、差異化的地方要素,而引入人工智能的計算思維可以提升設計發現、界定及解決問題和執行反饋的效率,充分利用地方的在地性知識,降低受眾的認同和接受閾限。

阿里巴巴早在2017年就推出了商業化的智能設計平臺“魯班”,運用AI針對性地推薦繪圖邏輯,通過自動化繪制大大提高了設計效率,使完整的項目周期所消耗的時間越來越短。可以預見,未來當設計師著手具體地區的設計賦能時,可以借助當地的云平臺和大數據迅速生成相應的數字孿生,就像今天我們在使用淘寶或者Netflix時平臺會自動為我們提供和推薦備選路徑一樣,數字孿生可以有效映射出具體的情境,方便設計師在設計階段就對產品、環境的人機工效、性能等進行驗證和優化。

3.2 多源異構需求評價

人工智能通過語義差別法和因子分析法可以將用戶數據進一步進行量化描述并加以細分,把分布散亂的感性需求轉化為規整直觀的研究數據,通過定向設計來提升情感體驗。社會設計在面向用戶時主要傳達著兩種信息:以功能為主的功能性語義和以情感為主的情感性語義。定向設計的本質是在設計的形象定位與用戶需求一致的前提下建立功能和情感語義間準確的關聯性,確保導向出的設計結果在越發復雜的環境中產生有效的需求匹配[16]。

受到計劃廢止制和消費主義的影響,當下的社會環境復雜多變,產品與服務為了適應不斷變換的市場,需要頻繁地更新換代,造成過度設計、資源浪費。而大數據是一個動態開放的生態系統,能夠隨著用戶行為、生產實踐活動乃至社會動態的變化而不斷更新,其具有來源多樣化、類型多樣化、海量、實時、隨機性等特點,同時產品內置的智能程序也能自主對外界的行為和環境信息進行一定的語義分析,用戶的正負向反饋和特定需求將被更加及時地捕捉并作出改進。

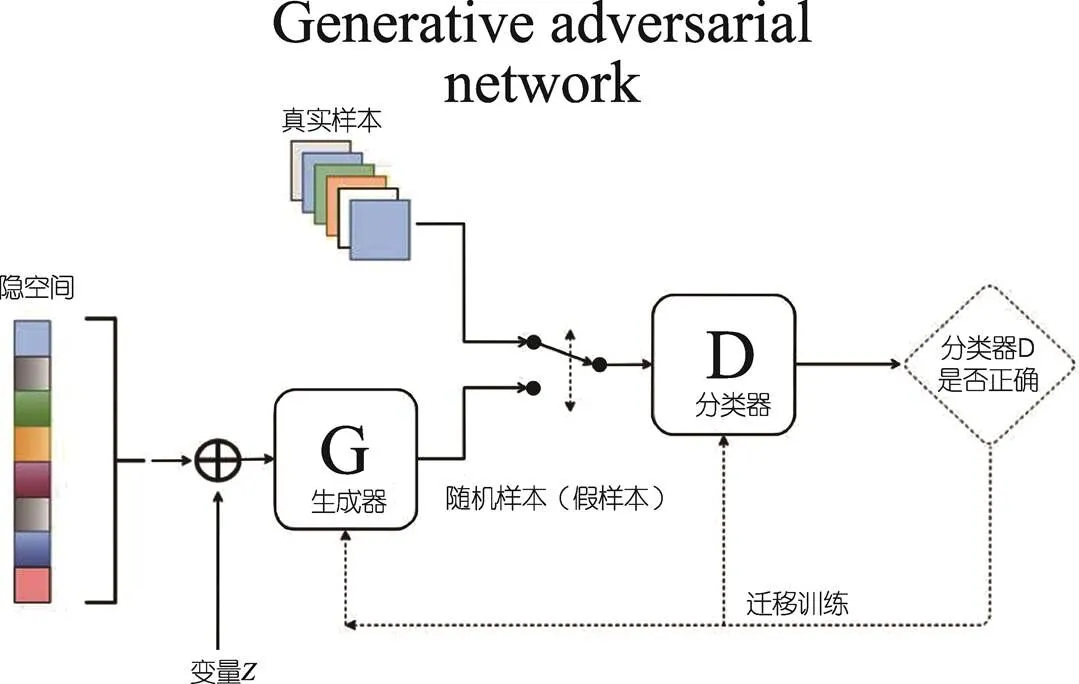

對數據進行初步清洗和貼標簽之后,可以進一步借助生成對抗網絡(Generative Adversarial Network, GAN)對數據進行分析和評價分級。GAN(圖6)是一種機器深度學習的神經學網絡模型,具有自主、高效率、對信息自適應的關聯和分類特性等優點,主要由生成模型和判別模型兩大部分組成。生成模型可以通過學習大量已有的圖像自主生成新的樣本,而后交由判別模型與真實的數據或作品進行鑒別篩選,分析出樣本與數據之間的差異性,厘清不同元素的語義、模式、趨勢和相關性。得益于此,設計師能夠快速分析出全面的用戶評價和環境要素變化,將靈活多變的評價性問題量化為具體的標準體系,有效提升設計評價過程的客觀性、準確性和效率,在智能算法的幫助下,通過人工定義和智能分析對設計的不同影響因素進行建模和分類,并根據不同的體驗維度進行自主評估,及時發現問題,為設計師后續的決策提供參考和意見。GAN的用戶分類和信息分析功能可以有效促進社會設計的多元化精準傳達,而諸如“CycleGAN”“StackGAN”等圖像處理生成對抗網絡的出現也極大程度地方便了社會設計中敘事意義的構建,賦能文字–圖像的視覺敘事轉化過程。不久的未來,GAN將能夠根據語義圖像反向生成相應的環境、景觀照片乃至三維模型,為設計師使用數字孿生獲取社會設計的在地性提供更強的便捷性和多樣性,同時GAN也逐漸發展、延伸到醫療、教育等其他行業,且是日后實現設計智能化和風格模糊化的有效途徑。

圖6 生成對抗網絡

3.3 異質鏈接協同設計

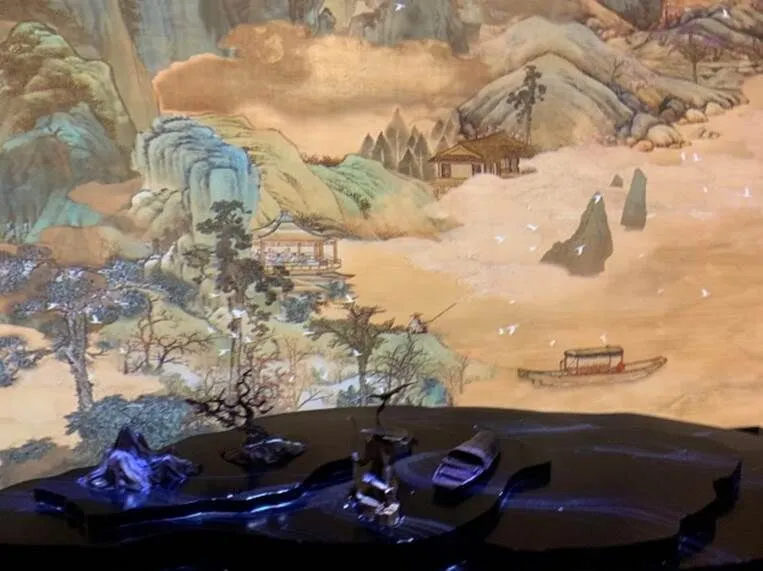

自2015年起,中國開始大力推動“互聯網+”的知識社會創新2.0戰略,強調利用信息技術和平臺將多種資源進行快速鏈接、融合和分配,以促進傳統產業的升級。這種新的經濟形態是以鏈接整合為核心的互聯網思維的一次成功實踐,也是技術創新與設計思維有效融合的范例。隨著智能家居、智慧交通、智慧城市等模式的普及,人工智能越發廣泛地滲透進社會生產和日常生活的方方面面。在社會創新領域中,設計師也可以利用這種整合方法將已有的、將有的資料進行鏈接和分配,通過協調服務設計、產品設計和信息設計等多樣化內容來應對具體的困境,深植、活化本土的傳統文化并與新興技術相結合,有效提高民族尤其是鄉土文化與現代生活間的協同能力,在傳統文化與價值創新之間找尋共同的路徑。圖7是南京牛首山文化旅游區金陵小城景點的一處智能展示裝置,觀眾可以通過改變操作臺上小山、小船等雕塑的位置來觸發山水畫中相應元素的變動,以獲得完全不同的風景畫和自主構建的敘事意義。金陵小城本身的定位是面向年輕人的,以傳統江南文化為核心,再現古代文人志士唱和雅聚、一觴一詠的“現代古城”,整個景區以傳統建筑和手工藝制景為核心,在主要展覽館內輔以諸如AR、燈影矩陣、實時交互等現代化的智能展示設備,塑造出既富含文化底蘊又時尚現代的新景區,是智慧文旅產業轉型的成功案例。

圖7 金陵小城智能展示設備

多方的協作與共同設計(社會參與)是社會設計的主要方法,參與式的設計流程指的是設計中的利益相關者(用戶)在設計過程中的參與。與以往規模相比,如今的設計往往是跨地域、跨專業和跨人群的集體性創造,依托的環境也日益復雜。擴展現實(XR)、極速3D打印、環境信息傳達器、信息建模系統等技術的實現豐富了創意表達的能力和方式,使設計活動具備了超時空交互的可能性,通過芯片的實時演算功能來模擬仿真的虛擬環境,方便了設計師展示思維過程,使作品的修改完善過程更加高效[17]。智能系統將傳感器和設計軟件等軟硬件相鏈接,為用戶、設計師和作品構建起共同的空間,而群體智慧的引入也推動了大眾參與設計思想的實踐。社會設計所面臨的問題是復雜多維的,充分采納群眾的創意點可以很好地起到活化作用。

Lab4Living實驗室的兩位研究者Reed和Langley運用Life Café方法(一系列創造性活動,旨在讓臨終患者能夠有尊嚴地參與到安樂討論的過程中)組織了醫生、工業界、患者及護理人員等的合作研討會,通過協作設計的方法為患者設計出更加貼合個人需求,并能有效提升用戶尊嚴和使用感受的醫療設備。Lab4Living實驗室的一系列項目展現出了不同于傳統設計項目的解決方法,設計師不再僅是扮演服務和提供支持的角色,而是與利益相關者形成長期的開放關系[18]。

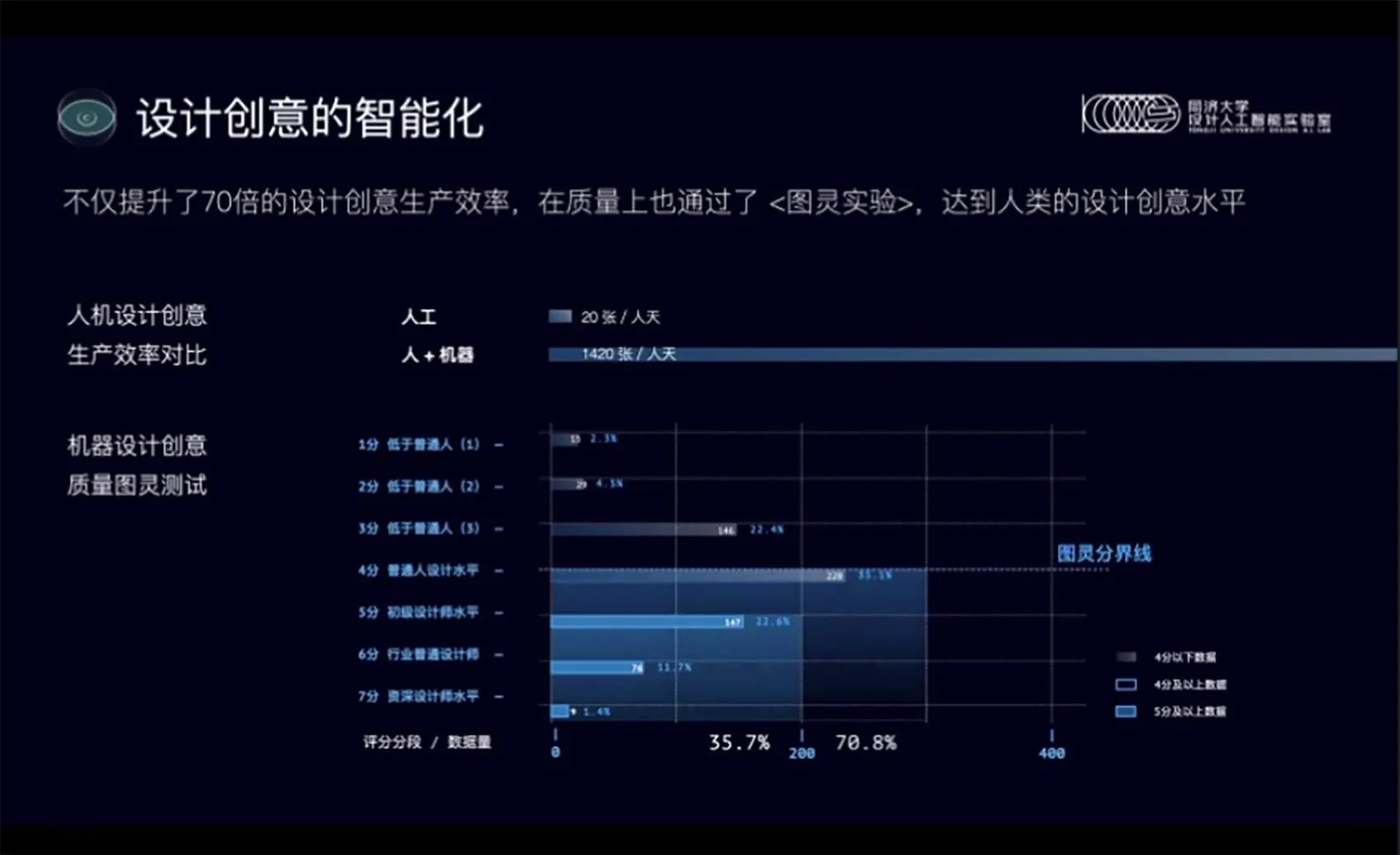

除了推動人與人之間的協作,隨著情境感知、深度學習等技術的發展,人工智能越來越強的主動性使其本身也可以與設計師進行協同工作,進一步改變了人機交互的模式。圖8是同濟大學設計人工智能實驗室的一項對比實驗,研究者發現,設計師在與人工智能協同時的設計效率遠高于其單獨完成項目時,且質量也能夠達到圖靈實驗的標準。在人機協同的設計過程中,GAN還可以使用A/B組創意對照測試對設計進行個性化優化。

3.4 設計推動數字創新

計算思維在賦能社會設計的同時,設計也具有反過來推動數字創新的重要作用。前文提到數字化具有收斂性與生成性,這些特性一方面使數字創新靈活且高效,但也存在初始架構不完整、難以控制的問題。設計師擅長通過溯因邏輯從敘事源頭找尋未來的可能性及潛在需求,這種模式更具物質性、視覺性和洞察性,是碎片化的數字技術所缺失的。數字技術降低了通信成本,促進了異質鏈接,使創新主體更加自由,然而歸根結底其仍然是以服務和產品為主要特征來面向普通用戶的,不過這種服務是虛擬的,很難有效預測,因此,設計思維能有效幫助其實現對用戶感知和體驗的共情。

傳統的創新過程通常是零散、線性的,而數字創新被認為是一種探索性的社會交互實踐過程,需要設計師或具有設計思維的領導者發揮組織和整合的作用來引導創新實踐。

4 相關倫理及衍生問題思考

具有高能力的人工智能為世界帶來類似曾經工業革命所引發的變革性影響的同時,其背后的風險與問題同樣不容小覷。計算機雕塑家伯恩海姆(J. W. Bumham)在《智能系統的美學》一文中曾寫道“在談論人類與計算機的關系時,我們究竟是以一種自豪且積極向上的態度,抑或是抗拒和反對的態度,其實

圖8 人機協同設計對比

都源自于人類對工業革命以來這種機械化趨勢的不信任。”這樣的觀點并不是無中生有,早在19世紀中葉,馬克思就對英國的大工業生產提出過批判性的“異化”理論,即人類逐漸被機器取代,原本由人類主導的工作原理開始由機器左右了。一方面,技術使人類不斷超越自我的生理極限,實現突破和創新;另一方面,技術也使人的身心逐漸分離,變為“非人”,這就是人與技術間的互動悖論。在人工智能飛速發展的今天,如何保證其在未來能與我們的道德標準和倫理綱常保持一致已成為當下技術倫理學的重要議題[19]。

不可否認的是,人與機器已經難分你我,且在人類今后的發展歷程中,以技術為支柱的發展模式仍將持續下去,計算與移動已經成為我們生活中不可剝離的一部分。隨著人的機器化及機器的具身化趨勢越發明顯,“后人類”時代逐漸到來,而人造物能否像人類一樣成為道德主體始終難有定論。人工智能的發展已經進入了深度學習階段,即在沒有人類指示的狀態下自主學習,獨立生成新的內容,這種形式上的獨創性內容理論上已經屬于“作品”的范疇。但是基于道德與相關法律的考慮,人工智能目前是無法被賦予完整個體屬性的,其本質上還是算法和數據處理,沒有能夠承受法律和義務的實體。

智能設計的出現大大降低了設計行業的門檻,倘若其真的掌握了完整的自主創作能力,那么憑借著遠高于人類的效率、精度及“工作態度”,勢必會對設計產業造成重大的震蕩,同時其所帶來的倫理影響甚至引發的社會問題也越發復雜。面對這樣的“科林格里奇”困境,目前有學者嘗試通過“道德物化”“思辨設計”等方法來解決,其主要思路即借助設計虛構和思想實驗的豐富想象力來構建和預演新興技術未來可能的使用場景及其引發的問題,以可視化的方式來引導公眾思考,進而改善自身的決策和行為,從而達到改良社會的目的,避免技術的潛在危險。這種并非簡單地提出觀點或提供解決方法,而是通過設計來激發公共思考的方法論也與社會設計的理念和目標不謀而合。未來過分依賴軟件或技術技能的設計從業者毋庸置疑將首先受到影響,但同時設計自身的價值體系得以進一步重建,畢竟情感和感性屬性是機器無論如何也難以模擬的。

5 結語

人工智能與社會設計都是當下發展勢頭正盛的大趨勢,一方面,深度學習算法能夠更好地扎根現實,反映社會問題并引發相應的變革;另一方面,新經濟浪潮的雙重場域及其數字化和虛擬屬性也賦予了人工智能更加靈活的創作空間和極大的潛力。相較于解決問題的手段,社會設計更適合作為不同部門協同發展的紐帶和橋梁,需要扎根地方去理解彼時的時代特征,依附于真實的環境來挖掘真實的需求。人工智能作為新興技術,其多元化、高效率及精準量化的特性能夠較好地輔助異質鏈接過程并彌補社會設計的薄弱點,同時其意義的建構也需要依托于設計傳播的過程來產生社會效應,發展出新的意義。城市化和科技化所帶來的消費洪流對商業文化影響深遠,這是社會文明發展無法回避的問題,但另一方面,技術進步所催生的互聯網思維能夠很好地與設計產業相結合,以交互、體驗和服務來塑造新的商業閉環,促進傳統產業轉型,為當下的社會問題提供新的解決方案[20]。如今,算法在設計研究中的作用越發顯著,隨著社會的進步及需求的轉變,社會設計與智能設計將不斷進化、升維,更好地滿足人們的物質和精神需要。未來,設計、藝術、科技與生活將更大程度地聯接成一個整體,設計的創新也會更多轉向為人、為社會服務,作為橋梁和中介將前沿的技術轉化為溫情的生活內容,為人工智能時代的來臨做好準備。

[1] 曹小鷗. 未來設計與“超人”的世界[J]. 裝飾, 2021(5): 51-55. CAO Xiao-ou. Future Design and the World of Overman [J]. Art & Design, 2021(5): 51-55.

[2] 劉月林, 宋立巍. 具身: 設計轉向及其哲學思辨[J]. 南京藝術學院學報(美術與設計), 2021(2): 111-116. LIU Yue-lin, SONG Li-wei. Towards the Embodiment: On the Shift of Design and Its' Philosophical Speculation[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2021(2): 111-116.

[3] 張羽潔. 英國皇家藝術學院社會設計教學模式: 巴巴克·哈希米—內扎德訪談[J]. 公共藝術, 2021(3): 68-75.ZHANG Yu-jie. The Social Design Teaching Model at the Royal College of Art: An Interview with Bahbak Hashemi-Nezhad[J]. Public Art, 2021(3): 68-75.

[4] 陳慶軍. 未來設計, 與人工智能同行[J]. 美術觀察, 2017(10): 16-17. CHEN Qing-jun. Future Design, Walking with Artificial Intelligence[J]. Art Observation, 2017(10): 16-17.

[5] 錢磊, 張雅婷. 后現代主義與視覺設計[J]. 裝飾, 2021(3): 38-42. QIAN Lei, ZHANG Ya-ting. Paradigmatic Transformation in Postmodernist Visual Design[J]. Art & Design, 2021(3): 38-42.

[6] 李娜琪. 在實踐中消解社會設計[J]. 公共藝術, 2021(3): 24-33.LI Na-qi. Unlearning Social Design in Practices[J]. Public Art, 2021(3): 24-33.

[7] 王煒, 胡飛. 家電設計中的地方性知識與情境重構[J]. 裝飾, 2021(8): 24-29. WANG Wei, HU Fei. Local Knowledge and Context Reconstruction in the Design of Household Appliances[J]. Art & Design, 2021(8): 24-29.

[8] 周子書. 創新與社會——對社會設計的八點思考[J]. 美術研究, 2020(5): 124-128. ZHOU Zi-shu. Innovation and Society—Eight Thoughts on Social Design[J]. Art Research, 2020(5): 124-128.

[9] 荊偉. 人工智能驅動下的設計產業融合創新探究[J]. 包裝工程, 2021, 42(16): 79-84. JING Wei. The Fusion and Innovation of Design Industry which Driven by Artificial Intelligence[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(16): 79-84.

[10] 高云庭. 人工智能2.0驅動的可持續設計升維路徑研究[J]. 包裝工程, 2022, 43(2): 200-210.GAO Yun-ting. Dimension-Raising Path of Sustainable Design Driven by AI 2.0[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(2): 200-210.

[11] LING Fan, BAO Yi-fang, GONG Shu-yu, et al. The Brain-Machine-Ratio Model for Designer and AI Collaboration[C]//2021 IEEE 4th International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR). Tokyo, Japan: IEEE, 2021: 308-313.

[12] 郝強, 付心儀, 徐迎慶. 信息時代背景下的新興大眾化設計[J]. 裝飾, 2020(3): 38-42.HAO Qiang, FU Xin-yi, XU Ying-qing. Emerging Popular Design in Information Age[J]. Art & Design, 2020(3): 38-42.

[13] 高子童. 論設計推動數字創新的密集性作用[J]. 設計, 2021(2): 121-123. GAO Zi-tong. The Intensive Role of Design in Promoting Digital Innovation[J]. Design, 2021(2): 121-123.

[14] 楚東曉, 李錦, 蔣佳慧. 從定性方法實踐到定量過程認知: 設計思維研究的現狀與進展[J]. 裝飾, 2020(10): 88-92. CHU Dong-xiao, LI Jin, JIANG Jia-hui. From Qualitative Method Practice to Quantitative Process Cognition: Status and Progress of Research on Design Thinking[J]. Decoration, 2020(10): 88-92.

[15] 蘆影. 智造技術驅動的設計與廣告的計算創新[J]. 裝飾, 2020(7): 16-22. LU Ying. Computational Innovation of Design and Advertising Driven by Intelligent Technology[J]. Art & Design, 2020(7): 16-22.

[16] 林晨曄. 基于用戶體驗的產品色彩定向設計方法[J]. 包裝工程, 2019, 40(22): 46-49. LIN Chen-ye. Oriented Design Methodology of Product Color Based on User Experience[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(22): 46-49.

[17] 楊杰, 蔡子杰. 信息時代擴展現實技術(XR)對設計發展的影響[J]. 設計, 2021, 34(13): 49-51. YANG Jie, CAI Zi-jie. The Impact of Extended Reality (XR) on Design Development in the Information Age[J]. Design, 2021, 34(13): 49-51.

[18] 保羅·張伯倫, 克萊爾·克雷格, 王開天. 為改變而設計, 為設計而改變?[J]. 裝飾, 2021(4): 37-41.PAUL C, CLAIRE C, WANG Kai-tian. Design for Changeor Change for Design?[J]. Art & Design, 2021(4): 37-41.

[19] 張黎. 想象與行動的倫理學: 面向新興技術的設計思辨[J]. 南京藝術學院學報(美術與設計), 2021(2): 78-83.ZHANG Li. Ethics of Imagination and Action: Design Thinking for Emerging Technologies[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2021(2): 78-83.

[20] 陳慶軍. 轉型時代與設計轉型[J]. 美術觀察, 2016(10): 7-8. CHEN Qing-jun. Transformation Era and Design Trans-for-mation[J]. Art Observation, 2016(10): 7-8.

Prospects of Artificial Intelligence Enabling Social Design in the Big Data Era

YANG Jie, CAI Zi-jie

(Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

The work aims to focus on the big data environment and increasingly prominent social problems in the information age, and explore how artificial intelligence will affect the thinking and methods, development and intelligence of social design. First, the concept of social design and its inherent logic and mode were clarified. Then the new characteristics of the AI-enabled design industry were compared and analyzed. At last, its possible influence on the development of social design through practical cases was found. Today, when everything is digitized and intelligent, the development of artificial intelligence has gradually penetrated into the design industry, which not only enriches the tools and processes of design creation, but also provides a comprehensive semantic understanding of traditional design methods, design thinking and evaluation standards. The computational design based on quantitative data presents the characteristics of systematization, individualization and real-time performance. The new thinking mode derived from algorithms and big data transforms previously uncertain problems into intuitive data problems, which can form a good complementary relationship with social design.

intelligence; big data; social design; computational thinking; meaning construction

TP18

A

1001-3563(2023)12-0089-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.12.009

2023–01–18

楊杰(1973—),男,碩士,副教授,主要研究方向為視覺傳達與媒體設計創新。