“史料實證”在高中歷史教學中的應用

商洪利 王守文

隨著社會的發展,教育國際化、現代化成為大勢所趨,社會對人才的需求越來越高,培養什么樣的人才能更好地適應社會的發展,成為當今中國必須考慮的問題。2012年黨的十八大提出把“立德樹人”作為教育工作的根本任務,從國家層面深入系統地考慮“教育要培養什么樣的人”這一教育最根本的問題。為了響應黨的號召,2014年3月教育部明確提出將“發展學生核心素養體系”的研制與構建作為推進課程改革深化發展的關鍵環節,以此來推動教育發展。由此可見,“核心素養”對于人才培養的重要性,這也為我們高中的歷史教學指明了方向。

《歷史課程標準》(2017年版2020年修訂)將歷史核心素養概括為唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋和家國情懷五個方面,并對“史料實證”做了明確界定。“史料實證”是指對獲取的史料進行辨析,并運用可信史料努力重現歷史真實的態度與方法。本文我們將就史料實證在高中歷史教學中的應用做簡要探究。

1 大膽使用、小心求證

史料實證是史學研究的基本方法,當代史學家吳承明說“歷史研究的唯一依據是史料”,由于“史料并非史實”,所以必須考證。經過反復考證后正確的史料才能應用于歷史研究與教學中。這與《歷史課程標準》里強調的“運用可信史料”不謀而合。

1.1 沒有明確出處的史料

“如果讓我選擇,我愿意生活在中國的宋朝。”這是很多老師在課堂上引用的湯因比的一句話。不少學者在文章中也使用過類似意思。但是,他們都有一個共同的問題,這些學者和教師都沒有標注他們所說的“湯因比愿意生活在宋朝”的出處。這句話究竟是有跡可循還是人們以訛傳訛呢?我們能不能將其引用到歷史教學中使用呢?

池田大作在《展望21世紀——湯因比與池田大作對話錄》一書中文版序言中這樣寫道:“我曾經問過博士本人:‘您希望出生在哪個國家?他面帶笑容地回答說,他希望生在‘公元1世紀佛教已傳入時的中國新疆。回憶那時博士的音容笑貌仍感親切異常。”文中說法與前述觀點相左。但它作為一本對話錄,沒有經過中間的以訛傳訛,可信度相對要更高。那為什么會出現上述作者所說的宋朝呢?著名文獻學家程千帆曾說:“致訛的原因主要是人們在傳寫或刊印書籍時,對原稿或底本的字形、字音、字義、詞義等的誤解。誤解導致誤改,其原因和呈現的形態也很復雜。”湯因比作為20世紀英國最具影響力的歷史學家之一,用湯因比的話導入新課足以引起人們的興趣和重視。但在歷史教學中我們要注意選取和運用史料的準確性,既要對獲取的史料進行辨析、去偽存真,也要與其他的文獻史料、實物史料等相互印證,這樣才能培養學生論從史出、史料實證的核心素養。將“湯因比更愿意生活在宋朝”,這一觀點用在課前將學生引入歷史學習情境未嘗不可,但在找到明確出處前不應該作為史料供學生分析學習使用,更不可由使用者過分解讀這句話的含義。

1.2 后人記載且有佐證的史料

“杯酒釋兵權”,在初中和高中教材中都有提到,一般是引自宋代李燾的《續資治通鑒長編》(卷二):

時石守信、王審琦皆帝(指宋太祖趙匡胤)故人,各典(主管)禁衛。普(趙普,官至宰相)數言于帝,請授以他職。帝曰:“彼等必不吾叛,卿何憂。”普曰:“臣亦不憂其叛也。然熟觀數人者,皆非統御才,恐不能制伏其下,萬一軍伍作孽,彼亦不得自由耳。”帝悟,于是召守信等飲,酒酣,屏左右謂曰:“我非爾曹力,不及此。然天子亦大艱難,殊不若為節度使之樂,吾終夕未嘗高枕臥也。”守信等請其故,帝曰:“是不難知,居此位者,誰不欲為之!”守信等頓首曰:“陛下何為出此言?今天下已定,誰敢復有異心!”帝曰:“卿等固然,設麾下有欲富貴者,一旦以黃袍加汝身,汝雖欲不為,其可得乎?”守信等頓首涕泣曰:“臣等愚不及也,惟陛下哀矜,指示可生之途。”帝曰:“人生如白駒過隙,所為好富貴者,不過欲多積金錢,厚自娛樂,使子孫無貧乏耳。卿等何不釋去兵權,出守大籓,擇便好田宅市之,為子孫立永遠之業;多致歌兒舞女,日飲酒相歡以終其天年!朕且與卿等約為婚姻,君臣之間,兩無猜疑,上下相安,不亦善乎!”皆拜謝曰:“陛下念臣等至此,所謂生死而肉骨也。”明日,皆稱疾請罷。帝從之,賞賚甚厚。庚午,以石守信為天平節度使,高懷德為歸德節度使,王審琦為忠正節度使,張令鐸為鎮寧節度使,皆罷軍職;獨守信兼侍衛都指揮使如故,其實兵權不在也。殿前副點檢自是亦不復除云。

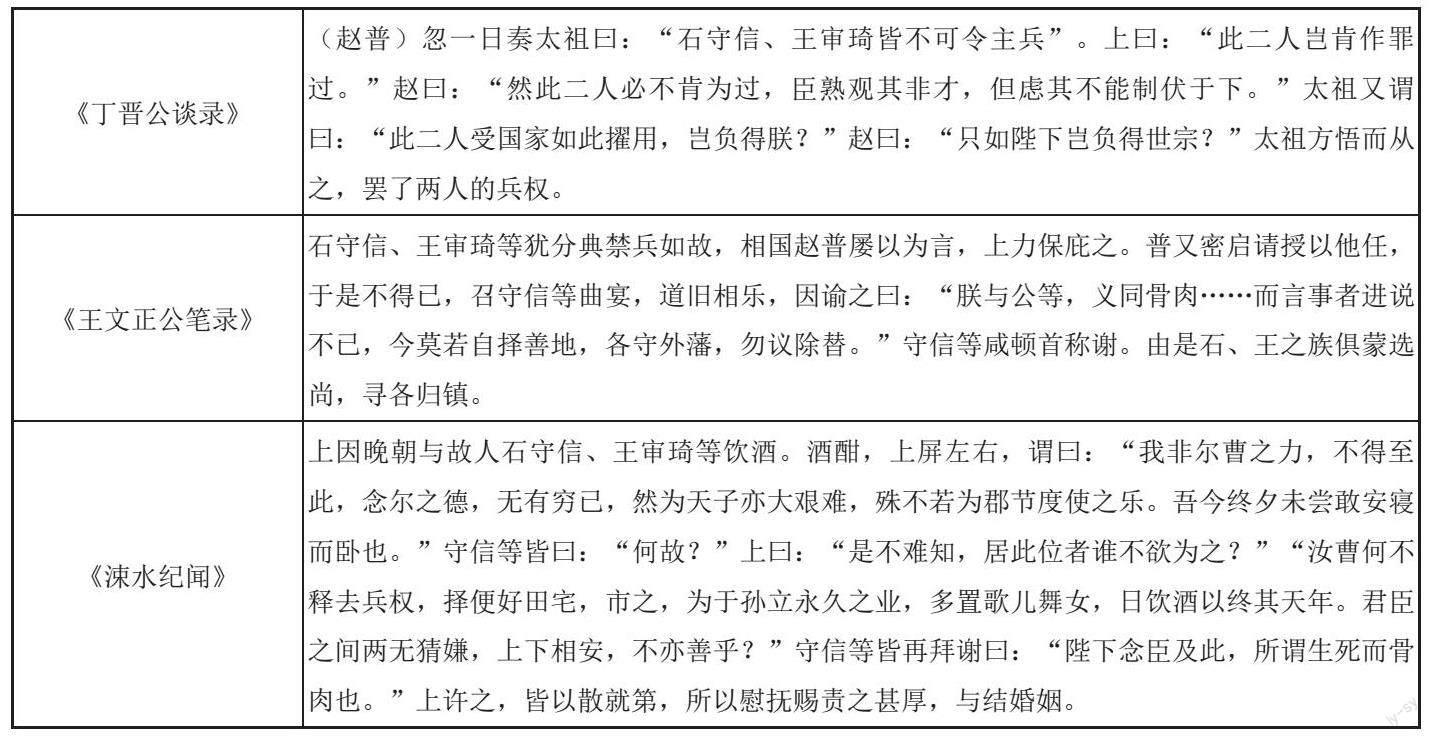

李燾在記述中說道“此事最大,而《正史》《實錄》皆略之,甚可惜也,今追書……王曾《筆錄》皆得其實,今從之。文辭則多取《記聞》,稍增益以丁謂《談錄》。”可以知道,李燾參考了《筆錄》《記聞》《談錄》三個史料得出了“杯酒釋兵權”的典故。

由此,我們可以得到幾點信息:①李燾在記錄這段歷史時,充分參考了多本書籍;②李燾的記錄是根據自己的理解或需要節選的幾本書內容;③李燾承認《正史》《實錄》等官方史書沒有相關記載。“杯酒釋兵權”的故事出現在中小學課本上,足以證明當今史學界認為確有此事。基于此,以上幾本資料對“杯酒釋兵權”的細節描述雖不盡相同,我們可以選取其中相通之處加以使用或通過其他資料做進一步論證。

1.3 經過嚴謹論證的史料

中國共產黨法定的成立紀念日是7月1日。但據邵維正《中國共產黨第一次全國代表大會召開日期和出席人數的考證》得出的結論是:“據此判斷,中共一大開幕應是在7月23日。”他為據此判斷中的“此”補充了大量史實:

董必武在回憶中共一大召開時間時說:“有些事情缺乏文字根據,7月1日這個日子,也是后來定的。”

據謝覺哉當年的日記記載:“(6月29日)午后六時叔衡往上海,偕行者潤之。”據考證當時長沙至上海的輪班,他們到達上海最早也應為7月4日。

一份從蘇聯收集來的“中國共產黨第一次代表大會”檔案中,明確記載了大會在7月23日開幕,并提到了在會議第八天“偵探闖會”的史事。《上海生活報》刊登的“7月30日法國巡捕闖會”的報道印證了這一點。

周佛海、陳公博的回憶提到,會場被搜查的第二天黎明,大東旅館發生了孔阿琴命案。《申報》等幾家報紙對孔阿琴命案均有詳細報道,明確記載著時間為7月31日凌晨。

據此判斷,中共一大開幕應是在7月23日。

以上是其結論的依據。從中可以看出,他從多種渠道搜集了相關史料,比如訪問中共一大的當事人董必武,查閱原始檔案《申報》《上海生活報》及當年的日記,搜集蘇聯保存的檔案等。搜集到了不同類型的史料,如周佛海、陳公博的回憶為口述史料,日記、檔案、報刊為文獻史料。通過“史料互證”的方法,把口述史料與文獻史料、不同文獻史料等進行對比,從而得出了黨的誕生是7月23日,可信度是非常高的。把7月1日作為中國共產黨的紀念日,是毛澤東同志于1938年5月的《論持久戰》中提出來的。兩個日期要么有準確出處,要么有嚴謹論證,各有其意義所在,教師可以根據教學意圖選用史料。

史學家戴逸認為“史料的發現、搜集、整理、考證是歷史研究的基礎工作。……歷史研究必須從大量的、準確的史料出發,缺乏史料就不可能建立歷史學的輝煌殿堂。”史料實證有其嚴格的程序,論證史料的真實性更多是歷史學家的職責。作為高中歷史教師,要做的就是嚴選史料,教會學生通過正確的史料得出正確的歷史結論,不能為達到教學目的而隨意截取甚至曲解史料。

2 著眼史料,落腳素養

作為高中歷史教師,如何在日常教學中正確培養學生的史料實證能力和素養呢?我們可以從以下幾點入手考慮:第一,作為教師首先要有嚴謹的治學態度,對于選用的史料應多加考證,不能直接“拿來主義”,同時鼓勵學生探究、思考;第二,科學使用各種資料和素材,特別是部編版新教材,《中外歷史綱要》中每一課都增加了大量的史料,如“歷史縱橫”“史料閱讀”“學思之窗”“探究與拓展”等欄目;第三,充分利用現有的高考試題、課程標準例題等素材,訓練、培養學生的學科素養。《普通高中歷史課程標準》(2017年版)在學業水平考試與命題建議第四部分典型試題及說明中給出了兩個試題,其中試題1就是一道史料實證方面的試題,為教師選取和使用史料提供了很好的范例。例題如下:

試題1

材料1

1899年1月,康有為在回憶“公車上書”時說:“再命大學士李鴻章求和,議定割遼、臺,并償款二萬萬兩。三月二十一日電到北京,吾先知消息,即令卓如(梁啟超)鼓動各省,并先鼓動粵中公車,上折拒和議,湖南人和之……時以士氣可用,乃合十八省舉人于松筠庵會議,與名者千二百人,以一晝二夜草萬言書,請拒和、遷都、變法三者……并日繕寫……遍傳都下,士氣憤涌,聯軌察院(都察院)前里許,至四月八日投遞,則察院以既已用寶(光緒帝批準和約),無法挽回,卻不收。”許多論著據此認為康有為發起和組織了“公車上書”,并將之視為資產階級改良派走上政治舞臺的標志。

——摘編自《康南海自編年譜》等

材料2

二十世紀七八十年代以來,史學界對康有為的說法提出了諸多質疑。茅海建詳細查閱清朝軍機處《隨手檔》《早事檔》《上諭檔》《電報檔》《洋務檔》《收電》《交發檔》《宮中電報電旨》等檔案,提出:“從二月二十七日至四月二十一日,在不到兩個月的日子里,上奏、代奏或電奏的次數達154次,加入的人數超過2464人次……在各省,封疆大吏電奏反對者(反對簽訂和約)已過其半數;在京城,翰林院、總理衙門、國子監、內閣、吏部官員皆有大規模的聯名上書;舉人們的單獨上書也達到了31次,加入的人數達到了1555人次;舉人們參加官員領銜的上書為7次,加入人數為135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有為所稱‘不收其上書的當日,都察院代奏了官員舉人的上書共計十五件。”“由此可以證明,康有為組織的十八行省公車聯名上書,并非都察院不收,而是康有為根本沒有去送。”

——摘編自茅海建《戊戌變法史事考二集》

問題:

(1)評析材料1、2論點所依據的不同類型史料的價值。

(2)根據材料1、2評述士大夫階層對甲午中日戰爭失敗的反應。

該題目設計所考查的是學業質量水平2級,重點考查學生能否認識不同類型的史料所具有的不同價值,并利用材料做出自己的論述。作為高中一線教師可以對題目進行一定的修訂,體現學業質量水平更高級別的要求,如把設問修改為:(1)比較材料1、2的相同點和不同點,說明康有為如此描述的意圖;(2)運用材料1、2并結合所學知識,對史料與史實的關系加以說明。這樣在日常教學過程中不斷地訓練、提升,學生的史料實證素養才會得到有效的提高。

近年來,高考對史料實證素養的考查非常重視,從山東省2020年、2021年兩年自主命題來看,第二卷材料題中都有一道題目考查史料實證,可以得到驗證。作為教師,必須準確把握課程標準的要求和高考考查的方向和趨勢,在教學中高度重視,不斷滲透,才能更好地為學生服務。當然,在這一過程中教師給予指導,讓學生高度參與、全程參與,最后得出結論,既能激發學生的學習興趣,也能切實提高學生的素養與能力。

(作者單位:山東省淄博第六中學)