2001—2021年 CNKI格薩爾研究文獻計量分析

周新穎 郝大鵬

[摘要]為了梳理格薩爾研究的特點與發展脈絡,以中國知網數據庫為數據源,采用文獻計量方法,對2001-2021年間有關格薩爾研究的954篇文章進行統計,分析了格薩爾研究領域文獻的發布年度、發文作者、發文機構、來源期刊以及研究主題等,識別出李連榮、王治國、諾布旺丹、丹珍草、韓偉、扎西東珠、王軍濤等格薩爾研究領域的核心作者和西北民族大學、中國社會科學院和西藏大學等核心科研機構,其中西北民族大學是格薩爾研究領域的領軍單位,及《西藏研究》是格薩爾研究領域的核心期刊。隨著申遺的成功,格薩爾研究領域重點關注格薩爾、格薩爾王、史詩、翻譯、格薩爾學、民間藝術、文本化等主題,而藏戲和翻譯等主題近年持續升溫,應該會成為未來研究熱點和研究方向。

[關鍵詞]格薩爾;文獻計量;CiteSpace;CNKI

[中圖分類號] K874 [文獻標識碼] A? [文章編號]1005-3115(2023)01-0114-06

格薩爾史詩以詩為史,是一部由藏族各個時期的神話傳說、歷史敘事、文化記憶、風俗信仰、言辭話語等文化要素層累疊加而形成的長篇英雄史詩[1]。作為文化多樣性的代表和中國文學進入世界文學之林的重要文學作品,2006年,《格薩(斯)爾》《瑪納斯》《江格爾》同時被列入第一批國家級非物質文化遺產代表作名錄。2009年,聯合國教科文組織將“《格薩(斯)爾》史詩傳統”列入人類非物質文化遺產代表作名錄。王興先先生曾強調:“‘格學科學體系的建立應注意多學科的結合、應注意多種方法的運用和借鑒。”[2]作為一門國際性的顯學,不同學科、不同專業的融合成為其研究的顯著特點,進而引發了不同學科背景研究者的關注和深入研究,多元化成為格薩爾研究的重要特征。

數字人文是“一種新型學術模式和組織形式,或者說是一種文化模型”[3]。計算機技術與人文知識的結合,可以通過設計、計算、分析、可視化等手段勾勒出格薩爾研究的發展脈絡以及發展趨勢。為了更加全面、客觀地了解這些內容,筆者以中國知網(CNKI)為數據源,以“格薩爾”為檢索字段,發表年份設置為2001-2021年,來源類別選擇全部期刊。據此搜索包含格薩爾這一主題的期刊文獻信息(中文),系統篩選出1214篇文章信息。再通過數據清洗,將部分重復內容以及公告、新聞、資訊、評論等文章進行刪除,最終共獲得954篇期刊文章信息。通常認為被 CSSCI 收錄的文章質量較高,但經筆者統計,被 CSSCI 收錄的格薩爾相關文章信息為392條,篩選后獲得225條。由于數據量少,不能得出準確的判斷。因此,筆者決定選用 CNKI 收錄的954篇期刊論文信息為基礎,使用的研究方法為計量統計分析,為研究格薩爾提供一個相對全面、客觀的平臺,來認識格薩爾研究的整體發展過程。

一、總體數量分析

按照年份分類統計2001-2021年被中國知網收錄的格薩爾相關文章數量,得到的結果如圖1所示。

首先,從發文數量來看,被中國知網收錄的格薩爾相關文章每年基本保持在45篇左右,并且處于逐年增加的趨勢。從2001年的26篇到2021年的56篇,20年來只增加了30篇,幅度相差不是很大。但在2009年之后,每年的發文數量基本保持在50篇以上,在2015年達到高潮,發文數量達到67篇。從整體上來看,格薩爾相關研究處于平穩發展狀態。

其次,從增長率來看,自2001年以來格薩爾研究處于緩慢的增長趨勢,其中2001-2009年為第一階段,2002年增長率達到27%,2005年增長率達到41%,2009年增長率達到25%,這一階段有增有降,但整體處于增長趨勢;第二階段為2010-2015年,這一階段每年的增長率大體持平,只有在2015年達到24%;第三階段為2016-2021年,此階段只有2018年增長率達到33%,2017年達到一個低谷。可以看出,第二階段自2009年“《格薩(斯)爾》史詩傳統”被列入人類非物質文化遺產代表作名錄后,格薩爾相關文章數量基本維持在一個穩定發展水平。這也表明格薩爾研究應該受到更多人的關注,這樣才能有更多的專家學者對其進行研究,產出更多優秀成果。

二、作者機構分析

(一)核心作者分析

核心作者是文獻流形成的骨干力量,在學科發展中發揮著導向作用,不斷地將學科研究推向新的水平[4]。為清晰體現學科研究的主要科研人員(作者),通過其研究的側重點,進而推斷不同時期研究熱點與前沿方向,本文將依據綜合指數法[5]來識別出核心著者,具體方法如下:

首先,根據普萊斯定律 N≈0.749√( nmax)( nmax 文獻數據中同一作者發文量最大數量,N 為發文最低數量),計算出核心作者候選人的最低發文量[6]。按照第一作者統計,2001-2021年,共有467位作者參與了格薩爾相關文章的撰寫。其中中國社會科學院民族文學研究所的李連榮發文數量最多,發文量是24篇,得出 N值為3.7。故取整以4作為閾值,對所有作者排序統計,共有41位作者符合要求。

其次,通過引文數據統計出這41位候選人的發文數量和被引頻次,通過統計得出候選人共發文320篇,人均發文7.8篇,共被引1225次,人均被引29.9次。其中總被引用頻次最高的作者是天津工業大學的王治國,共被引108次,單篇平均被引頻次最高的也是天津工業大學的王治國,平均每篇文章被引頻次為7.7次。

最后,通過人均發文量和人均被引頻次計算出綜合指數,根據綜合指數來確定核心作者。計算公式為:綜合指數=(發文量/人均發文量×100+被引頻次/人均被引頻次×100)/2。計算出所有候選人的綜合指數后,選出綜合指數≥100(人均綜合指數值100)的作者為核心作者[7]6,經過計算,共有16位作者符合條件,結果如表1所示。

(二)核心機構分析

一所研究機構的發文量和被引頻次同樣也可以通過綜合指數法進行分析,這樣能夠得出核心研究機構,分析出在格薩爾研究方面各研究機構的學術水平和權威性。發文量和被引頻次是評價機構科學影響力的重要指標[8]7。根據第一署名機構統計,2001-2021年發表了格薩爾相關文章共有233家機構,發表在258種刊物上,其中西北民族大學這一機構發表最多,共發表145篇(其中格薩爾研究院92篇)文章。首先,根據普萊斯定律,設定閾值為9,滿足條件機構為15家。

其次,通過綜合指數法對候選機構的發文數量和被引頻次進行統計,可以得出候選機構共發文513篇,每個機構平均發文34.2篇,共被引頻次為1568次,每個機構平均被引104.5次。其中總被引頻次最高的機構是西北民族大學,共被引頻次為371次,單篇文章平均被引頻次最高的是四川大學,發文平均被引頻次7次。

最后,依據機構平均發文量和機構平均被引頻次計算出綜合指數。根據綜合指數確定出3家核心研究機構,結果如表2所示。

通過上表可以發現,西北民族大學①和中國社會科學院②兩家研究機構的綜合指數分別是390和299,兩家機構在格薩爾研究領域最為突出,而西北民族大學更是成為了格薩爾研究領域的領軍單位。

(三)作者合作網絡分析

使用 Python語言編寫數據清洗和格式轉換程序,將 CNKI 收錄的格薩爾相關文章的信息轉為 citespace軟件可識別類型。在運行設置上,將節點類型設置為“Author”,同時對共現網絡進行優化設置為“Pathfinder”和“Pruning sliced net? works”,對圖譜進行再剪枝(Pruning)。剔除部分信息連接強度較低的部分,增加圖譜的可讀性。圖譜用節點大小呈現作者發文數量,連線粗細來呈現代表作者之間的合作程度,結果如圖2所示。

從觀察圖譜可以看出,格薩爾相關研究作者合作網絡圖譜整體出現分散的態勢,個別作者發文數量較多,但合作網絡簡單沒有擴散開,作者團體只形成了三個聚類,第一個團隊的成員包括鄭敏芳、戈睿仙、王敏、崔紅葉、李萌、馬笑清等,團隊中的成員均來自西藏民族大學;第二個團隊成員主要有韓偉、龐澤華、李雄飛、趙聞彥、彭鈞;第三個團隊的成員主要由楊嘉銘、楊藝、楊環等組成,三個團隊中發文量最多的作者分別來自西藏民族大學、西北師范大學、西南民族大學。這說明我國西部高校教師中合作研究格薩爾者較多。

三、核心期刊分析

布拉德福定律,又稱文獻分散定律。根據布拉德福定律,按學科文獻載文量的多少,將期刊劃分為三個區域,每一個區域的載文量相等,三個區域的期刊數量之比為1∶n ∶n2。其中,第一個區域為該領域的核心期刊區,第二個區域為相關期刊區,第三個區域為邊緣期刊區[9]8。因此,根據布拉德福定律,通過對期刊發文量的統計分析,可以識別出在格薩爾研究領域的核心期刊、相關期刊、邊緣期刊。

通過統計得出,2001-2021年間共有258種期刊發表了954篇格薩爾相關文章,所以每個區域的文章數量約為318篇,根據期刊發表格薩爾相關文章數量劃分,分別是核心期刊8種,相關期刊38種,邊緣期刊212種。n 的比值接近5,符合布拉德福定律。具體如表3所示。

核心區期刊8個,平均期刊發文39.6篇,平均期刊所發有關格薩爾的文章共被引155.3次。其中《西藏研究》期刊發文數量最多,共有91篇文章,共被引383次。平均被引頻次最高的期刊是《民族文學研究》,單篇平均引用頻次為5.1次。

四、關鍵詞分析

期刊文獻的關鍵詞部分,最能體現學科研究的研究方向與研究熱點。對文章的關鍵詞進行統計分析,同時對發掘學科的發展趨勢具有重要的參考價值。

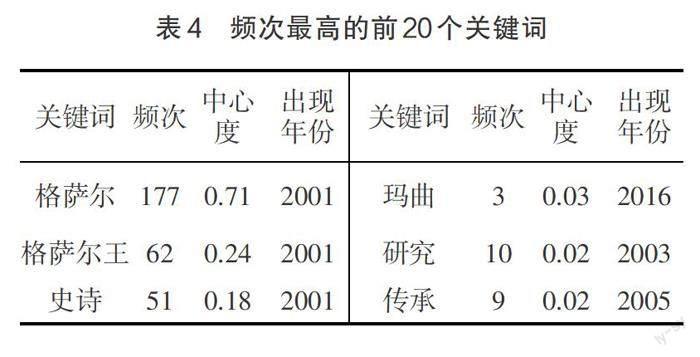

(一)關鍵詞共現分析

在運行設置上,將節點類型設置為“Keyword (關鍵詞)”,同時對共現網絡進行優化設置為“Pathfinder(尋徑)”,對圖譜進行再剪枝(Prun? ing)。生成的關鍵詞共現圖譜如圖3所示。依據關鍵詞和網絡關系,獲得各關鍵詞的中心度,如表4所示。

通過觀察關鍵詞共現圖譜和頻次統計表可以得出,關鍵詞間的關聯較低且分布分散,說明整體研究仍具有較強的分散性,與之前所述的多元性相互印證。“格薩爾”作為該領域研究的檢索詞,頻次和中心度都是最高的關鍵詞,出現頻次為177次,中心度為0.71,兩個數據均遠遠大于其他關鍵詞;其次是“格薩爾王”和“史詩”,說明在關鍵詞的共現網絡中,這三個關鍵詞的關聯比較緊密,作用也更為重要。從民族屬性方面來看,藏族、裕固族兩個民族都在傳唱格薩爾,與格薩爾的關聯度較高;從文體方面來看,藏族史詩、民族史詩、英雄史詩都是史詩的類型;從傳承載體方面來說,說唱藝人、神授藝人、藏戲都是格薩爾傳承下去的載體。這些關鍵詞為研究格薩爾提供了更多的主題。

(二)關鍵詞聚類分析

為挖掘格薩爾研究領域的主體結構和研究內容,利用 citespace 對關鍵詞進行聚類分析,并用顏色對研究年份加以區分,形成圖4所示的關鍵詞聚類圖譜。

如圖所示在格薩爾領域多個研究主題已經凸顯,如格薩爾、格薩爾王、史詩、阿來、藏族、翻譯、格薩爾學、民間藝術、文本化、格斯爾等。其中有關于本體性方面的研究,如格薩爾、格薩爾王、史詩、格斯爾;也有民俗方面的研究,如民間藝術、藏族;還有文學和學科方面的研究,如阿來、文本化、翻譯、格薩爾學。從整體情況來看,不同聚類之間交叉重疊的情況比較普遍,這說明各研究主題之間的關聯性較高,也形成了比較重要的研究領域。

(三)關鍵詞突現分析

要想更清晰地認識格薩爾研究的發展脈絡,了解格薩爾研究熱點的動態發展特征,把握格薩爾研究的發展趨勢和特征,就需要進行關鍵詞突現和時區分析。使用 CiteSpace 以2年為單位時間對關鍵詞進行突現詞分析,共得出30個突現詞,選取其中前19個突現詞進行展示,結果如圖5所示。

通過觀察關鍵詞突現結果得出,早在2001年格薩爾相關研究的熱點主要是土族語、部落社會、唱詞等,一直延續到2007年前后;2002年開始研究熱點逐漸轉移到藏族、格薩爾學、史詩研究、唱腔結構等;2005-2008年,開始對說唱藝人、曲藝音樂、藝術、原型、神話等內容較為關注;自2009年阿來重述神話系列圖書問世以來,研究者的重點逐漸轉為重述神話、藝人、藏族史詩等主題;從2016年開始,藏戲和翻譯兩個主題受到大家的關注,而且一直持續到2021年,這說明這兩個主題將是未來幾年格薩爾研究的熱點話題。

五、結語

21世紀以來,格薩爾研究取得了突出成績,尤其是2009年成功申遺后,推動了格薩爾的研究熱潮。從事格薩爾研究的學者們從不同視角和專業背景出發,運用多種學科理論與方法進行研究探討,使其呈現出多面發展的態勢。

首先,從文章數量上來看,2009年達到一個高潮,這與申遺成功密切相關,隨后每年基本保持在一個穩定的發展狀態,直到2021年又達到一個高峰。

其次,格薩爾研究領域已形成了包含李連榮、王治國、諾布旺丹、丹珍草、韓偉、扎西東珠、王軍濤等作者在內的核心作者群,以及西北民族大學、中國社會科學院、西藏大學等核心科研機構,《西藏研究》等格薩爾研究領域的核心期刊。但作者之間的合作程度較低,雖然在作者群體中形成了幾個小的團隊,但規模較小,且團隊成員內的關聯程度較低,實質性合作較少,因此需要專家學者開展跨學科、實踐性的研究合作,才能拓深格薩爾研究。

再次,格薩爾研究主題主要有格薩爾、格薩爾王、史詩、翻譯、格薩爾學、民間藝術、文本化等,整體上關聯性較高,形成了比較重要的研究領域,進一步構建了完善的格薩爾研究理論體系。

最后,《格薩爾》史詩作為世界級非物質文化遺產,是中華民族多元文化不可或缺的一部分。因此,格薩爾相關領域研究對于增強文化自信心、提高文化“軟實力”、促進各民族交往交流交融和建立學術話語權等均有重大意義。

[注釋]

①西北民族大學共發表145篇格薩爾相關文章,其中有92篇來自西北民族大學《格薩爾》研究院。

②中國社會科學院共發表96篇格薩爾相關文章,其中大部分來自來中國社會科學院民族文學研究所。

[參考文獻]

[1]王艷.格薩爾史詩經典化建構芻議[J].文學遺產,2022,(02):22-33.

[2]王興先.關于建立“格薩爾學”科學體系的初步構想[J].西北民族學院學報(哲學社會科學版),1993,(02):97-101.

[3](美)安妮·伯迪克,約翰娜·德魯克,彼得著,馬林青,韓若畫譯.數字人文:改變知識創新與分享的游戲規則[ M].北京:中國人民大學出版社,2018:2-2.

[4]段和平,史文海,俞立.探討期刊論文發表數量和核心作者群的重要意義[J].臨床薈萃,2004,(08):480-482.

[5]秦壽康.綜合評價原理與應用[ M].北京:電子工業出版社,2003:89-91.

[6]段曉卿.2001-2020年 CNKI 非遺研究文獻計量分析[J].文化遺產,2021,(04):28-36.

[7]曹樹金,吳育冰,韋景竹,馬翠嫦.知識圖譜研究的脈絡、流派與趨勢——基于 SSCI 與 CSSCI 期刊論文的計量與可視化[J].中國圖書館學報,2015,(05):16-34.

[8]邱均平.信息計量學[ M].武漢:武漢大學出版社,2007:105-109.