傾聽來自黑土地的聲音

□ 姜瀟

從北京出發,首站遼寧,一路北上,以行進式采訪行走東北三省,只為一個主題——東北糧食生產。

4月下旬起,由新華社國內部策劃,聯合黑龍江、吉林、遼寧三個分社,組織開展“黑土地上的耕耘”主題調研,播發的系列稿件迅速在社會上引起積極反響,為推動新時代東北振興營造良好的輿論氛圍。

這次調研由總社編輯帶隊,全程采訪;遼寧、吉林、黑龍江三個分社的記者在本省協同采訪,大家深入農戶、種植專業合作社、農業科研院所等十多個采訪點,與農民、育種專家、農業干部、企業經營者等30多位采訪對象深入交流,用雙腳丈量廣袤的黑土地,感受“中國糧倉”的春耕氣息。

記者邊走邊思考,對“老問題”進行再發現、再思考、再認識,記錄下一個個難忘瞬間和真實感受。

一、黑土地上涌現新型職業農民

4月下旬的東北,進入一年一度的春耕時節。

透過車窗,望向廣袤的黑土地,作為首次采訪農業選題的我,一直在想:什么是春耕的味道?是大棚里秧苗的清香,或是鹽堿地改良中農人的智慧,還是現代化機械中轟轟作響的“高科技”……

東北大糧倉是中國糧食安全的“穩定器”和“壓艙石”。行進式采訪途中,我們發現這樣一個現象:東北春播正忙,地里農民卻并不多。

農民都去哪兒了?

在遼寧省盤錦市的一處生態農業基地里,一輛外形特別的農機在田地里行駛。基地負責人文鋒告訴我們:“這是激光平地機,通過激光發射平整水稻田,有利于稻田不長雜草、節水節肥和高產,讓‘跑水田’變成‘保水田’。”

在黑龍江省慶安縣,一位種糧大戶說:“合作社里有100多臺套農業機械,播種、施肥、收獲全程機械化服務,農民的地,不用自己種!”

藏糧于技,種植現代化為糧食生產插上增產提效的翅膀。

與此同時,在土地相對集中連片的東北糧食主產區,新型社會化服務組織也正成為新的種糧主體之一。

“80后”新農人田濟南,一畢業就到農場工作,十多年來親歷小農經營到“大農業”的變革。土地規模經營帶來了農業種植的改變,種地成為“專業的人做專業的事”。

此行我們深刻感知,隨著現代農業的發展,從種植到銷售,從農產品研發到對接市場,農業產業化的每一步都在與新技術、新方法接軌……

許多農民已“轉身”成為新型職業農民,在黑土地上綻放新姿。

二、今后誰來耕種黑土地?

一路采訪,聽到許多農民、農資企業經營者給我們“算賬”,跑農業多年的分社記者說:“農民是最會算賬的。”

“要堅持把增加農民收入作為‘三農’工作的中心任務,千方百計拓寬農民增收致富渠道。”中央農村工作會議上,習近平總書記的話語十分深刻。

“許多年輕人離開農村,現在種地的人年齡多在50歲左右,等我們老了誰來種地?”農忙休息時,老農民的話令人深思。

隨著工業化、城鎮化的推進,東北地區面臨農村總人口逐漸減少的挑戰,今后誰來耕種黑土地?

連日來,我們還采訪了許多靠種糧賺到錢的“新農人”:“70后”的文鋒自費從日本學習先進的農技,應用到自己創立的生態農場,成為當地的“致富帶頭人”;“90后”大學生孟佳寧畢業回鄉,發現市場上大米品種單一、產品差異化程度低等問題,研究出“七彩大米”,通過“達人帶貨”推銷售賣。她說:“讓大米不再只有一種顏色,還有更多銷售空間。”

農民的幸福感從何而來?將產業留給農民、崗位留給農民、收益留給農民,才能讓農民真正眷戀土地。

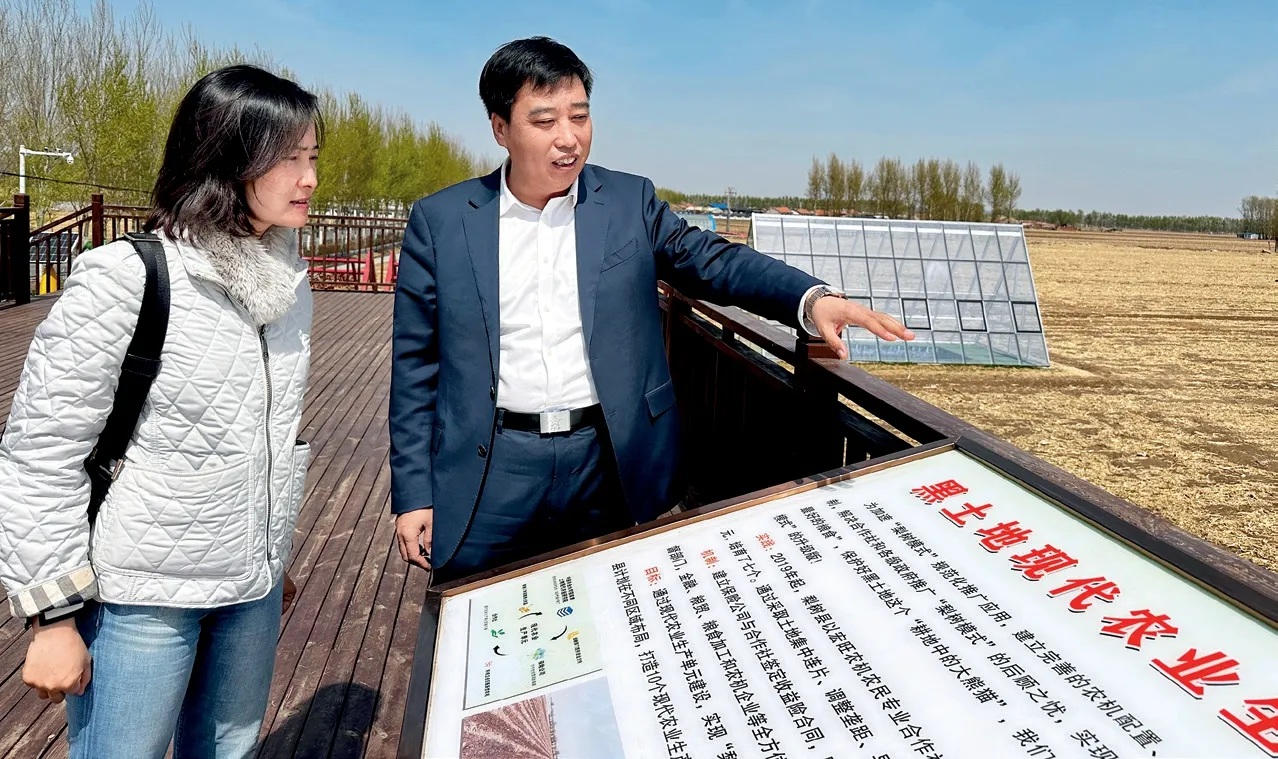

▲ 4月24日,本文作者(左一)在春耕期間,到吉林省四平市梨樹縣黑土地保護示范田采訪黑土地保護情況

三、一粒種子的分量

在位于黑龍江省慶安縣的一處玉米地,我被這樣一個瞬間觸動:當免耕播種機完成作業正在打包時,一些零散的種子被風吹落在地。一位農民大姐看見后,立馬撿拾起一粒粒種子,舍不得丟下。

種子在農民心中,就像“金子”一樣!

一粒種子,蘊藏豐收的密碼、農民的希望,更承載糧食安全的“國之大者”。

育好良種,首先遵守“良心”。調研中,不少農民表達著對假種子、劣種子的擔憂,萬一遇上假種子,農民一年的收成打水漂,過多少年都緩不過來……

育好良種,還要守護糧“芯”。一路上,我們遇見許許多多在基層耕耘的育種專家:因為兒時常常挨餓,水稻育種專家許雷年輕時立志從事育種工作;大豆育種專家欒曉燕已到退休之年,仍奔波在農田……他們一輩子只做育種這一件事,只為培育出一代優于一代的農業“芯片”。

只有攥緊中國種子,才能端穩中國飯碗。

這,就是一粒種子的分量。

四、共同守護好黑土地

農民愛土地,而為了增產增收,農民卻說“土地輪休,咱可休不起”。穿行在廣袤的黑土地上,仍能看見秸稈焚燒后,留下一個個黑黢黢的斑塊。

黑土地被譽為“耕地中的大熊貓”,既說明其珍貴,更揭示其因土壤流失造成的“瀕危”。

由于受不合理耕作方式等因素影響,東北部分地區黑土地長期裸露、土壤結構退化、風蝕水蝕加劇,不利于農業可持續發展。

一路上,從吉林梨樹縣推行的“梨樹模式”,到黑龍江倡導的“龍江模式”,還有種糧大戶因地制宜采用的各種“模式+”,科研工作者和農人一道,探索黑土地保護的良方。

東北黑土,是自然與時間的饋贈;黑土地保護,既是攻堅戰也是持久戰。

推廣保護性耕作,克服與傳統耕作之間觀念的差異,從單純的求產出轉變為“邊種邊養”,既需要幾代科研人員薪火相傳、持續攻關,更需要農民的廣泛參與。

萬物土中生。守護好黑土地,是保障我國糧食安全的基石。

五、致敬黑土地上的耕耘者

在吉林省舒蘭市的學明家庭農場,我們跟隨朝鮮族種糧大戶李學明登上15米高的空中作業塔,俯瞰腳下的稻田。“我每天早上3點多就下地干活了,誤了春耕就是災啊。”李學明語速快,透著忙碌勁兒。

春耕不等人,農時貴如金。東北大地上,人勤春早農耕忙的圖景正徐徐展開。

這一路,我遇見很多與“農”有關的面孔:老農人與“新農人”、育種專家和農業教授、種糧大戶和糧食加工企業家,還有每一站與我并肩采訪的記者同事,他們都是黑土地上的耕耘者。

此行,我深深感到農業記者的辛勞,風吹日曬,深扎田間地頭,是真正把雙腳踩進泥土的記者。更令我感慨的是,這些同事們常年深耕農業,具有扎實的調研功底和專業研究,他們問題看得透,與農民共情,對報道執著堅守……