“深度學習”背景下小學數學概念教學的實踐初探

徐艷榮

隨著課程改革的深入,越來越多的小學數學教育工作者關注“深度學習”。本文以“倍的認識”概念教學為例,論述小學數學教師在概念課教學中嘗試融合“深度學習”理念,解讀教材和分析學情,以發展學生核心素養為本,促進學生在具有挑戰性學習任務中的概念建構。

小學數學的深度學習以數學核心內容為線索,基于核心內容選擇深度學習的主題,主要是為學生提供豐富多元、綜合的學習素材,教育引導學生進一步形成知識到核心素養養成的科學通道。小數倍、分數、百分數、比等學習內容都可視為對“整數倍”的進一步擴展。

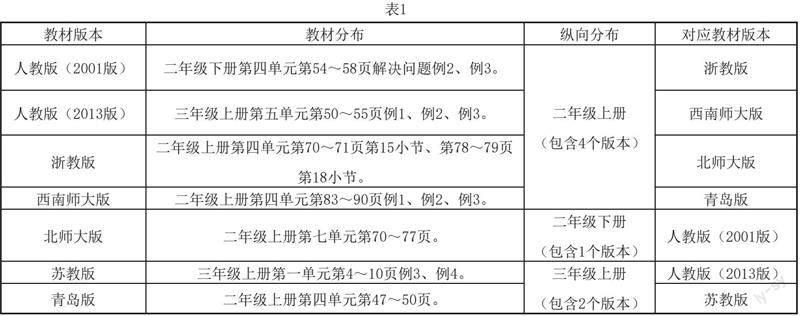

1 對比研讀,解析教材

小學數學的每個知識點存在自身的學科歷史和認知邏輯,教師若不能深入解讀教材,容易將概念教學點狀化、零散化,無法促進學生高階思維的發展。

以上教材分布的起始年級略不同,但都集中在第一、二學段,并與乘法教學緊密聯系,引入倍的概念多以“2倍”“3倍”入手,提供了大量的學習素材。

2 尋根問難,了解學情

為讓學生加強對“倍”概念的認知,本文設計了相關調查問卷,對三年級的學生進行課前測,對四年級學生進行課后測。

三年級前測:

(1)1可以表示身邊哪些事物的數量?(寫出3樣)

(2)從這幅圖中看到了哪些數?能想到什么算式?

(3)請比較? 和? ,把結果記錄下來。

四年級后測:

(1)1可以表示身邊哪些事物的數量?(寫出3樣)

(2)從這幅圖中看到了哪些數?能想到什么算式?

(3)請比較? 和? ,把結果記錄下來。

前測分析:第1題,只有7.84%的學生想到“1筐蘋果”“1條線段”這樣的“整體1”;第2題,100%的學生能寫出乘法或除法算式,37.25%的學生寫出了2+2+2的連加算式;第3題,100%的學生會用減法或語言準確比較正方形與圓相差3個。對于后測,從調查數據可看出在經歷傳統概念課教學后,學生對“倍”概念認識還存在問題。第1題,只有14.28%的學生表達出“整體1”;第3題,78.05%的學生只會表達相差關系,沒有表達出倍比關系,對運用圖形、語言等表征方式不夠自覺。

3 重構課堂,教學實踐

3.1 了解起點,初識概念。

結合小兔拔蘿卜情景,了解學生認知起點,在學生解釋3倍關系時,引導學生圈一圈,突出“倍”與“幾個幾”的關系,初步感受“倍”其實是兩個量比較的結果。

【片段一】喚醒生活經驗,了解認知起點。

(1)獲取信息

出示主題圖:知道了哪些數學信息?

生1:“胡蘿卜有2根,紅蘿卜有6根。”

生2:“紅蘿卜比胡蘿卜多4根。”

生3:“紅蘿卜的根數是胡蘿卜的3倍。”

(2)了解起點

教師:“當兩個數量在進行比較時,除了有多與少的關系以外,還有‘倍數關系,今天我們就來研究‘倍'。”

問:“在沒學習之前,你是怎么理解‘倍的?”

生:“乘法、變多……”

引導展示學生圈畫表達,其他學生傾聽、質疑,最后達成統一,規范表達:

胡蘿卜有2根,紅蘿卜有3個2根,紅蘿卜的根數是胡蘿卜的3倍。

(3)模仿表述

問:“白蘿卜的根數與胡蘿卜比,又有幾倍關系呢?

①胡蘿卜有2根,白蘿卜有5個2根,白蘿卜的根數是胡蘿卜的5倍。

②是什么讓我們清楚地找到了5倍?(圈)”

3.2 衍生創作,深入理解

從學生創作的素材出發,通過演示操作,提出啟發性的數學問題,引導學生利用動作表征、語言表征、圖形表征等方式表征概念,使學生在對比與反思中深入地理解“倍”的本質與內涵,發展學生變與不變的辯證思想。通過變式建構起“3倍”模型,感悟整數“倍”與“份”的緊密關系。

【片段二】學生創作,衍生素材。

教師:“哪里還有倍數關系?想研究幾倍的關系?把想法畫出來。”

素材一:變化的標準

第一層:糾正錯例

錯例作品:第一行3個三角形,第二行6個正方形,每2個圈一份。

教師:“這是幾倍關系?錯在哪里?(為什么不能2個2個圈?)”

教師:“除了改成3個3個圈,還能怎么改成正確的呢?”

生:“改變標準,把標準改成2個。(在交流中改畫正確的3倍圖。)”

交流:每個圈里圈幾個?到底圈幾個,關鍵要看——跟誰比(標準)。

第二層:1個與1倍

教師:“圈幾個很重要,看看這兩個同學圈對了嗎?”

生1作品:第一行1個蘋果,第二行6個蘋果,每1個圈一份。

生2作品:第一行6個圓,第二行6個三角形,6個圈一份。

引導:同樣是6個圖形,除了2倍和3倍,還能創造出幾倍關系?

第三層:標準的重要性

將4幅作品對比觀察:(除了上述生1和生2作品,再補充兩幅學生作品。)

生3作品:第一行3個三角形,第二行6個正方形,每3個圈一份。

生4作品:第一行2個三角形,第二行6個正方形,每2個圈一份。

核心問題:第二行的數量都是6,怎么能創作出那么多不同的倍數關系呢?

(1)標準是幾,就把幾當1份,有這樣的幾份,就是標準量的幾倍。

(2)標準量可以是2個、3個……也可少到1個。當兩者一樣多時即1倍關系。

素材二:倍數相同

呈現4組學生作品:

生1作品:第一行3個圓,第二行9個心形,每3個圈一份。

生2作品:第一行2個三角形,第二行6個正方形,每2個圈一份。

生3作品:第一行6個五角星,第二行18個圓,每6個圈一份。

生4作品:第一行3個小汽車,第二行9個小汽車,每3個圈一份。

第一層:建立3倍模型

交流:研究對象不同,數量也不同,但研究的都是3倍關系。

核心問題:對象不同,數量也不同,但都是3倍,它們有什么共同特點?

交流:不論第一行的圖形有多少,都看作1份,第二行就這樣一份一份地圈,圈了3個1份,就說第二行的數量是第一行的3倍。(出示3倍模型圖。)

第二層:線條圖,勾連乘除法

呈現3倍線條圖作品。

教師:“短短的一個線條,可以表示2、3、4,可以表示任何一個數,上面的短線條表示幾,下面的長線條就表示3個幾。”

問:“如果上面的線條表示6,下面的線條表示幾? 怎么想的?”

引導:下面是上面的3倍,就表示有3個6。

問:“如果下面的線條表示6,上面的線條表示幾?怎么想的?”

引導:下面是上面的3倍,把6均分成3份,每份是2。

3.3 拓展延伸、學以致用

倍是描述數量之間比較關系的結果,讓學生自己選擇標準量,完整表述倍數關系,為學生積累不足“1倍”的經驗,充盈對“標準量”的理解。

【片段三】教師創造的有倍數關系的紙條。

呈現:素材3

活動:估一估,黑白色紙條的長度之間,有幾倍關系?

學生講解:“白色紙條的長度是黑色紙條的2倍。”

呈現:素材4

學生講解:“黑色紙條的長度是白色紙條的2倍。”

教師:“為什么兩句話倒過來了?為什么要變標準?”

學生講解:“白色紙條的長度是黑色紙條的‘半倍。”

教師:“比較的標準很重要,它決定了1份的大小,這個1份可以很小也可以很大。與小的標準比,就能數出很多倍,與比較大的標準比可能只有1倍或不足‘1倍!”

4 啟示與思考

4.1 找準已有知識與經驗,讓學習自然發生。

《義務教育數學課程標準(2022年版)》指出:“真實情境創設可從社會生活、科學和學生已有數學經驗等方面入手,圍繞教學任務,選擇貼近學生生活經驗、符合學生年齡特點和認知加工特點的素材。”本節課通過小兔拔蘿卜的情境,“倍”的知識從學生原有的“差比”“幾個幾”和“份數”的認知中自然生長出來了。教師應根據教材內容關注學生現有的知識發展水平,讓概念的理解順應知識內在的形成過程。

4.2 注重直觀與操作,讓理解更正確。

小學生的抽象邏輯思維能力與感性經驗直接聯系,主要依賴具體形象思維。小學生對數學概念的理解,主要建立在具體直觀材料基礎上,教師需要豐富的案例材料幫助他們正確理解抽象的含義。

4.3 借助變化構建模型,讓學習更深刻。

本次教學實踐從實物圖不斷變化抽象成線條圖的過程,學生的思維逐漸從直觀向抽象跨越。學生主動運用所學知識去解決有關“倍”的乘法和除法問題。通過一系列探究,逐漸建立“倍”的模型,深層次理解“倍”的概念,深化對知識本質的理解,幫助學生形成高階思維。

4.4 注重溝通與聯系,突破認知壁壘。

課堂尾聲,學生在兩個紙條變化過程中深刻感悟“倍”是兩個量的比較關系。當學生在建立“3倍模型”之后,學生已感悟到不論標準量是多是少,倍數關系都以它為參考,凸顯“倍”是描述數量之間關系的比較結果。我們發現學生表述了“半倍”的關系,相比接受傳統教學后的學生,本次課堂實踐使學生對于“倍”的理解不再停留在“整數倍”,為今后學習“分數”“百分數”“比”等知識做鋪墊。

5 結語

融合“深度學習”理念的概念教學,以學生的經驗為根,讓知識在有價值、有意義、富有挑戰性的教學活動中自然生長,這是數學學科本質的必然追求,也將使學生獲得更有深度的學習思維能力。

(作者單位:新疆烏魯木齊市水磨溝區教育研究室)