《詩畫中國》:挖掘傳統文化的多重審美境界

田梅

2022年12月,中央廣播電視總臺大型文化節目《詩畫中國》第一季圓滿收官。節目以“詩畫合璧”的全新樣態和新穎視角,為觀眾徐徐展開了一幅賞心悅目的中華文化壯美圖景。在首季11期節目中,上百位開卷人用歌曲、舞蹈、戲曲、木偶劇、音樂劇等藝術形式,生動展演了60余幅古代名畫、70余首詩文,將中華歷史之美、山河之美、文化之美拓展到了全新的維度。截至收官,節目全網共計收獲443個熱搜熱榜,相關話題總閱讀量累計超27.4億,全網視頻播放量累計達3.2億——繼《經典詠流傳》等節目之后,《詩畫中國》成為總臺又一個現象級原創文化節目IP。

推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展是新時代新征程上文化建設的重要使命。在“兩創”方針指引下,在總臺“思想+藝術+技術”創作理念引導下,《詩畫中國》主創團隊多年來深耕傳統文化的當代表達,力求以深厚的精神內涵和精湛的藝術呈現激活中華文化生命力,先后推出了《經典詠流傳》一至五季、2022年春節聯歡晚會《憶江南》《金面》等文化節目。其中,《經典詠流傳》開拓性地打造了“和詩以歌”模式,用流行音樂演繹經典詩詞、經典文學作品,成功囊括了星光獎、白玉蘭獎、亞廣聯獎三項大獎(2018年6月,《經典詠流傳》第一季獲第24屆上海電視節“白玉蘭獎”最佳季播電視節目大獎;2019年11月,《經典詠流傳》第二季獲第56屆“亞廣聯”電視娛樂類節目大獎;2020年9月,《經典詠流傳》第三季獲第26屆電視文藝星光獎電視文藝欄目大獎)。從“和詩以歌”到“詩畫合璧”,中華文明的打開方式愈加多元,傳統文化之美也愈加具象地呈現于觀眾面前。

黨的二十大報告提出:“堅守中華文化立場,提煉展示中華文明的精神標識和文化精髓,加快構建中國話語和中國敘事體系,講好中國故事、傳播好中國聲音,展現可信、可愛、可敬的中國形象。”從近年來的探索實踐出發,立足新起點新征程,《詩畫中國》所帶來的重要啟示是:對中華文化的提煉和展示,要秉承一種開放式的心態和現代化的路徑,將時代氣象、當代語言、前沿科技、東西方藝術形式融入其中,在東西交融、古今映照、多彩藝術交相輝映中,在豐富、深刻、雅致的審美享受中自然生發出堅定強大的文化自信,釋放出可愛可敬的文化魅力。

一、詩畫合璧:擦亮傳統文化的璀璨明珠

中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是我們堅定文化自信的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。“落其實者思其樹,飲其流者懷其源”,中華文明綿延至今,成為人類文明史上從未中斷的文明,正是因為有這種“根”的意識。而一檔文化節目的創作,更離不開對中華優秀傳統文化這一“根魂”的堅守。這些年,總臺圍繞傳承弘揚傳統文化推出了一系列精品力作,引導廣大觀眾對傳統文化的認識和理解從單薄走向豐盈、從表面走入內核、從熱鬧走進門道。得益于創作者和觀眾的相互培育、彼此成就,中華優秀文化如一座寶庫不斷被挖掘、一次次閃耀,形成了當代文藝舞臺上蔚為大觀的國風潮流。

《詩畫中國》的醞釀與產生,是對中華文化寶庫的又一次挖掘,它選取了寶庫的核心載體——詩與畫。二者同為中國最古老也最具生命力的文化創作活動,記錄著中華文明的發展歷程,傳承著中華文化的脈絡,彰顯著中華民族的精神。節目選擇了歷史上極具藝術價值和審美意蘊的詩畫作品,帶領觀眾以此為鏡領會“納山河萬景,涵上下千年”的中國詩畫底蘊。

基于此,畫作的選擇便成為整檔節目的源頭工程和最為重要的一環。導演組整理了近200幅畫作,經過專家團隊的層層把關,反復修改了近20次才確定最終的60余幅畫作,時代跨度上覆蓋了從魏晉到明清近兩千年的歷史,可謂是國畫“家底”的一次集中盤點。它們或為歷經劫難而流傳至今的孤本真跡,或為美術史上大師巨擘的銘心絕品,蘊含著豐富的歷史價值、文化價值、審美價值、科技價值、時代價值。其中既有《五牛圖》《簪花仕女圖》《搗練圖》等頗具盛名的傳世名畫,也有李唐的《萬壑松風圖》、仇英的《赤壁圖》、范寬的《溪山行旅圖》等精妙絕倫的名師之作,還有不少現代人了解甚少但極具特色的高超創作。

詩詞的選擇同樣重要,我們從中華數千年文庫中挑選出70余首與畫作相匹配的詩詞,讓節目真正做到“詩畫合璧”。這其中有畫與詩的天然關聯,如王冕的《墨梅圖》與題畫詩《墨梅》;有詩畫互為靈感的文人致敬,如仇英的《潯陽琵琶圖》,正是取材自白居易的《琵琶行》;也有因共通的主題而相連的詩畫作品,如王維筆下的“灑空深巷靜,積素廣庭閑”,正與《江干雪霽圖》意境相合……

詩與畫融合呈現是節目的核心模式,這種模式與其說是創新,不如說是“師古”。因為自古以來詩與畫就是相通的藝術語言,蘇軾曾在《東坡題跋·書摩詰〈藍田煙雨圖〉》中評價唐代詩人王維:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”詩畫合璧是中國獨有的一種藝術形式。早在六朝時期,便出現了題畫詩這種詩歌類型。許多古代文人都兼具詩人與畫家雙重身份,他們“詩畫一體”的文化創作活動以及后人“詩畫對讀”的藝術鑒賞方法,都不斷加深著二者的融合。

詩與畫在中國的融匯合一,絕非偶然。“詩是無形畫,畫是有形詩。”對于氣韻生動、以形寫神的中國畫而言,詩詞可為它提供最貼切的注解;而對于情景交融、意境悠遠的傳統詩詞來說,沒有什么比一幅畫更能還原詩人的心境。詩與畫作為傳統文化的典型載體,共同承載著中華民族的基因和血脈,承載著古人的智慧與哲思,如同璀璨奪目的珍珠一般,點綴在中華文明燦爛星河之中;亦如源頭之水,滋養著民族精神綿延不絕、生生不息——而這也是《詩畫中國》節目創作最根本的底層邏輯。

二、東西交融,打造交相輝映的多元藝術盛宴

悠久厚重的傳統文化給文藝創作提供了取之不盡的源頭活水,然而從大眾傳播的視角來看,經典詩畫鑒賞的確存在一定的門檻,以至于長期以來都局限在藝術門類內部、專業人士之間。如何推動經典詩畫作品“破圈”傳播,從美術館、博物館、圖書館“飛入尋常百姓家”,讓觀眾在震撼之外真正從中尋找到樂趣與共鳴,是節目創作過程中更為重要的命題。

所謂“承古人之創造,開時代之生面”。文化工作者只有努力創作出既能夠體現中華文化精髓、反映中國人審美追求,又能夠傳播當代中國價值觀念、符合世界進步潮流的文藝精品,才能在傳統文化的創造性轉化和創新性發展中邁出關鍵一步,用當代文藝真正激活傳統文化的生命力。圍繞這個命題,《詩畫中國》以“守正創新”為方向,著力拓展傳統文化當代表達的深度與廣度,力求打造出厚重而經典、創新而多元的文藝新境。

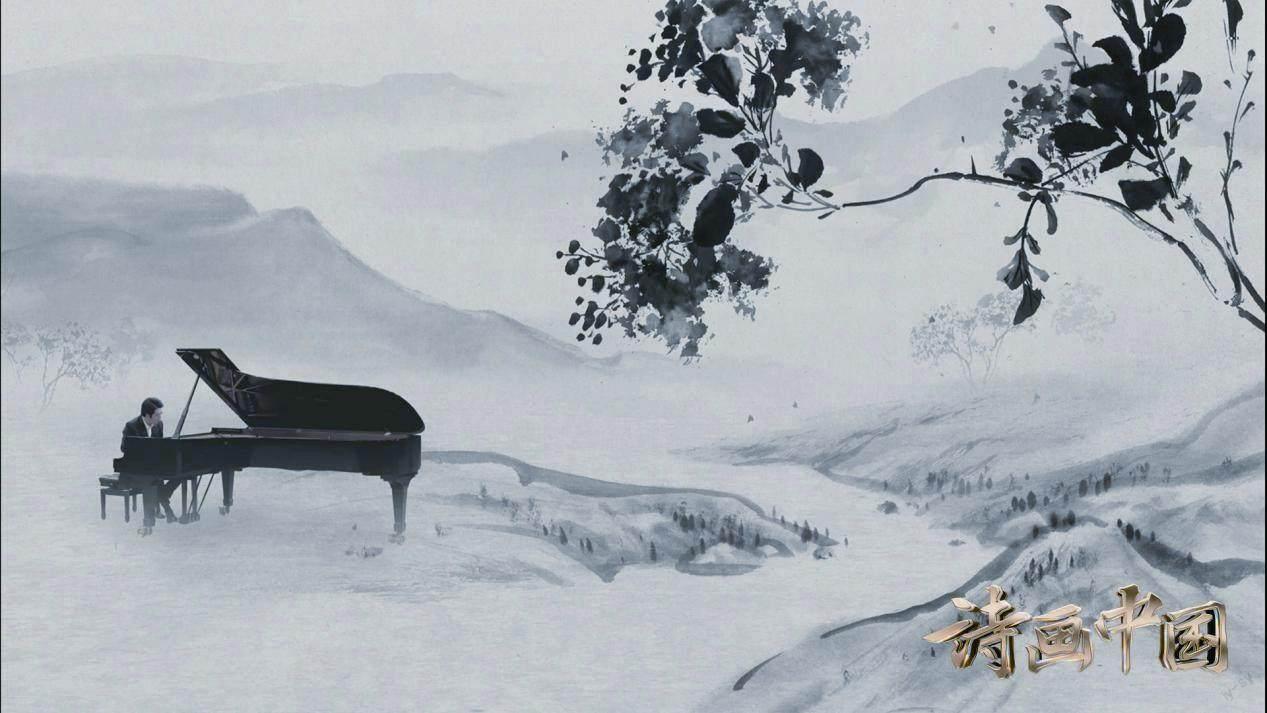

傳統文化與多種藝術形式交相輝映,是《詩畫中國》一個鮮明的特點。整檔節目沒有設置固定的形式標簽,而是努力為每一幅畫尋找各自最恰當的表達方式——無論這種方式是中式的還是西方的、是古典的或是現代的。藝術無界,美美與共。《詩畫中國》全面融合了歌曲、舞蹈、戲劇、曲藝等多種樣態,經過京劇、評彈、武術、朗誦、音樂劇、肩上芭蕾、木偶劇、鋼琴、琵琶等多重藝術手段的加工,打造出一場底蘊深厚、古今交融的文化盛宴,建構出一座審美多元、形式多樣的藝術殿堂。在這樣的融合創新中,經典名畫與觀眾展開了溝通與對話,產生了跨越時空的精神共鳴。如在展現南宋馬遠的作品《水圖》時,任敏、王西、陳添以一曲水下舞蹈,再現了畫家筆下的十二種水形、水意。舞者在水中時而如“寒塘清淺”般溫柔,時而如“云卷浪舒”般浩蕩,營造出“上善若水”的唯美意境。

在展現明代畫家徐渭筆下的《雜花圖》時,鋼琴家郎朗置身水墨場景中,與樂隊一同用數字化“水墨交響”的形式,在黑白琴鍵與水墨之間呈現出“等量齊觀”的文化哲思。

而以肩上芭蕾展現明代邊景昭的《雪梅雙鶴圖》,也給觀眾留下了深刻的印象。芭蕾自帶仙氣,與鶴高潔孤傲的氣質高度契合。圖卷之中,兩只仙鶴單腳站立,一只埋首理羽,一只昂首鳴叫;舞臺之上,魏葆華在下穩重托底,吳正丹在上單足旋轉180度。兩廂儀態之美,交互成映。

在明代畫家仇英的《潯陽琵琶圖》的呈現中,國家一級演員濮存昕和琵琶演奏家吳玉霞珠聯璧合,濮存昕朗誦白居易的《琵琶行》節選,而吳玉霞則進行即興的琵琶曲演奏,用“詩樂合鳴”的形式向古人致敬。

不同藝術門類的表現手法各異,所呈現的舞臺張力各有千秋,但本質上又相融相通。古往今來的詩人、畫家、舞者、歌者、樂者,都帶著一雙對世界充滿好奇的眼睛和一顆清澈純粹的心靈,敏銳地感受著自然與社會、思考著生命的意義、創造出美好的事物。詩畫作品與舞臺藝術能夠彼此加持,既源于傳統文化本身的“硬實力”,同樣也仰賴于這些優秀的舞蹈家、演員、歌手、演奏家。他們以“臺下十年功”的匠心喚醒封塵的畫卷,將靜態的詩畫變為動態的表演,把凝結的墨痕變為流轉的情愫,造就了這方舞臺的異彩紛呈。

三、虛實相生,科技賦能搭建穿越時空的無界舞臺

詩歌和繪畫原本都是平面的二維藝術形式,往往“只可靜觀而不可靈動”。如何讓一山一石、一字一句賞心悅目地“躍然紙上”“走上臺前”,進而“活”起來、“動”起來,是我們思考和創新的動力點。現代視聽技術的發展為我們開拓出無限的想象空間。

《詩畫中國》以熒幕呈現效果為核心,打破舞臺邊界,對詩與畫進行了巧妙重構,利用XR、CG等先進科技手段創造出穿越時空的逼真場景,并輔以電影級別的拍攝與制作,為每幅經典畫作量身打造了可視、可聽、可感的“寫意空間”,精心繪制了一幅富含中華文化魅力和精神風骨的大型“立體畫卷”,在充分展現中華文化之美的同時,極大地提升了觀眾對傳統文化的認同和自信。如《溪山行旅圖》通過CG技術立體化重塑,千年來未曾相遇的畫中三人得以共享山水之樂。中央美術學院的師生將《溪山行旅圖》拆分出80多個元素,用1000多個小時將各個元素重新繪制,再通過三維建模進行組合。在長達兩個月的創作周期后,節目最終在保留國畫真實質感的前提下,打造出了可容真人“進入”的山水空間。演繹的最后,節目鏡頭脫離“山間行者”視角,自上而下、由近至遠一展巨峰全景——借助于藝術和技術的“鳥之雙翼”,觀眾被真正帶入范寬筆下的高山流水。

在展現南宋畫家李嵩的《貨郎圖》時,節目創意結合VR技術,以孩童視角打造出一個貨郎貨架上的“小世界”。畫家繁而不亂、精巧細致的筆法,為技術的運用奠定了基礎。創作團隊耗時兩個月,對《貨郎圖》及相關文獻進行了充分研究,并邀請故宮博物院專家進一步確認貨品的造型、工藝、質感,最終通過三維重建技術,將貨擔上的300余件物品一一建模還原。觀眾們得以跟隨韓昊霖的微觀視角零距離觀察貨物豐富的細節,身臨其境感受南宋時期中國手工業匠作以及古代商業貿易的繁榮發展,沉浸式體驗錢塘一帶的風土人情和太平盛世下的安居樂業。

在《公孫大娘舞劍圖》中,環繞畫中人的劍鋒軌跡通過后期的特效制作精準還原于舞臺之上,配合舞者剛柔并濟的劍器舞,生動再現了“唐宮第一舞人”公孫大娘“瀏漓頓挫”的舞姿。

明代《山海百靈圖》在近七米半的長卷之上,繪制出《山海經》里描述的各種珍禽異獸。通過動畫特效,舞臺變身神奇瑰麗的遠古時代,珍禽異獸躍出畫卷之外,翻江倒海而來,與蕭敬騰的搖滾演繹相得益彰。《山海經》作為我們民族想象力的起點,為后世的藝術文學創作提供了持久的動力和發展的土壤,而當代藝術家則借此打造出一個充滿浪漫想象的“二次元世界”。

得益于科技的賦能,《詩畫中國》在熒幕前營造出極具沖擊力的全新感官體驗,充分貼合了當下觀眾特別是年輕觀眾的審美取向,碰撞出更豐富的文化內涵表達,也因此收獲了許多年輕粉絲的關注與好評,引領更多年輕人成為中華文化的忠實守護者、傳承者與創新者。

四、古為今用,挖掘提煉詩畫蘊含的精神內涵

古人畫山河萬物,實則畫人心之所向。詩畫藝術的造詣來自筆墨技藝,來自審美修養,更來自對生活的真誠面對和深刻思考。每一幅畫和每一首詩的背后都承載著一段人生故事,畫家和詩人與山河對望,走過命運跌宕,立萬象于胸中,傳千年于毫素,描繪書寫出生命中那些超越生命的部分。千百年后,當我們共同回看,它們都成了極為寶貴的精神財富和文化遺產,至今仍熠熠生輝,成為我們民族文化的自信和驕傲。以藝術啟迪生活、以傳統啟迪當代、以中華啟迪世界,這是講好中國故事、推動提升國家文化軟實力和中華文化影響力的重要路徑,也是節目創作的最終落腳點。

在《詩畫中國》中,針對每一幅畫展開的訪談環節,被很多觀眾看作是節目的“點睛之筆”。觀眾跟隨范迪安、吳為山、康震等幾位老師深入淺出的講解,回溯經典作品背后的歷史故事,感受畫家詩人創作時的人生況味,探索經典作品蘊含的精神內涵,從傳統文化精髓中獲得精神滋養和生命力量。

元末畫家王冕出身貧寒,幼年替人放牛,靠自學成才。他懷著一顆悲天憫人之心隱居田園,多次拒絕入仕,不在乎世俗評價,堅持永遠與百姓站在一起。他用自己的一生繪就了《墨梅圖》,也親身踐行著“不要人夸顏色好,只留清氣滿乾坤”的墨梅精神。

在中華文化傳統里,“牛”是家喻戶曉的文化意象,在展現唐代畫家韓滉的傳世之作《五牛圖》時,節目采用了創意動畫的形式,五頭形神各異的耕牛躍然而出,呈現出一派幸福的田園風光。時隔一千多年,中華大地實現全面小康,物阜民豐、土沃田良,而耕牛身上謙卑奉獻、溫良堅韌的品性和自強不息、砥礪奮進的精神,依然流淌在每一個中國人的血脈中,成為中華民族重要的精神底色。

清代書畫家、文學家鄭燮所作的《竹石圖》與題畫詩《竹石》是詩畫結合的經典之作,節目不僅以武術的形式展現出鄭燮筆下挺然后立、堅韌不拔的竹之風骨和精神氣魄,觀眾們更得以在解讀中走進板橋先生一生為民、無私奉獻、品性高潔的人生。

在嶙峋蒼巖間,我們看到了堅毅的品格;在遒勁枝干間,我們看到了挺拔的傲骨;在筆意揮灑間,我們看到了不屈的意志;在簡練清雅間,我們看到了超脫的從容……這些世代流傳的詩畫作品猶如中國人的精神圖騰,承載著“天下為公、民為邦本、為政以德、革故鼎新、任人唯賢、天人合一、自強不息、厚德載物、講信修睦、親仁善鄰”等中華文化所特有的宇宙觀、天下觀、社會觀、道德觀。而通過詩畫藝術,這些文化精髓得以潤物無聲般浸入大眾的精神世界,如同燈塔,為當代人照亮通向未來的征程——這是古人對今人的深情期許,也是中國贈予世界的一份厚禮。《詩畫中國》愿做燈塔的守護者,將來自歷史深處的文化瑰寶傳向更遠的遠方。

五、結語

評價一檔文化節目是否成功,在于它能否以深入淺出、寓教于樂的形式,讓正向精神和主流價值真正走進觀眾的心中,讓優秀傳統文化得到更好的傳承和發揚;能否在“講好中國故事,傳播好中國聲音”的過程中,真正把中華優秀傳統文化中具有當代價值、世界意義的文化精髓提煉出來,向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化,展現可信、可愛、可敬的中國形象。《詩畫中國》作為文化節目的一次全新探索,以中華優秀傳統文化為“根魂”,以詩畫合璧的模式為“骨干”,以多種藝術形式的融合為“肌理”,以先進科技手段的賦能為“血肉”,進一步開拓和延展了中華優秀傳統文化的審美品位和歷史厚度,為觀眾呈現出一個墨韻紛飛、氣韻生動的詩畫中國,也為世界呈現出一個更加真實、立體、全面的美麗中國。

“心有所信,方能行遠;學有所悟,而后篤行。”希望通過《詩畫中國》這檔節目,通過這些經典的詩詞與畫作,能夠讓觀眾們感受美、感知生活、感悟力量,激發對中華優秀傳統文化的自豪自信,書寫屬于每個人、屬于中華民族的“無邊光景一時新”的壯美詩篇。

作者系中央廣播電視總臺《詩畫中國》制片人、總導演

【編輯:孫航】