供需適配視域下推進城市公共文化服務建設的思考

趙立波 魏文超

[摘要]在新發展階段,更高質量、更有效率、更加公平、更可持續成為公共文化服務建設的重要目標。公共文化服務是全社會共同關注的熱點話題,解決好公共文化服務供需匹配問題是公共文化服務建設的重點。基于供需適配性理論,通過對青島市公共文化服務建設現狀、問題特別是供需矛盾等方面的調研,發現可從相關性、可及性、質量性和相適性四個方面筑牢公共文化服務基礎能力、擴寬公共文化服務供給范圍、打造公共文化服務精品工程和打通公共文化服務“最后一公里”,以此實現公共文化服務的供需適配,更好地滿足居民對公共文化服務的迫切需求,提升其文化獲得感和幸福感。

[關鍵詞]文化 公共文化服務 供需適配

[中圖分類號] G120 [文獻標識碼]A [文章編號]1008—3642(2023)03—0115—06

公共文化服務是實現憲法賦予公民的文化基本權利、保障廣大人民群眾基本文化權益的重要途徑,也是凝聚人民精神力量、增強國家文化軟實力的重要方式。自2006年我國首次提出加強公共文化服務建設以來,相關部門對公共文化服務的重視程度日益提高。2015年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》,對加快構建現代公共文化服務體系作了全面部署。特別是“十三五”以來,我國公共文化服務體系建設取得了重要成就,人民群眾的文化獲得感、幸福感顯著提升。公共文化服務體系可以營造公共領域,也是國家治理的基礎設施[1]。目前我國進入了新發展階段,在新的歷史起點上,公共文化服務建設面臨著前所未有的發展形勢、機遇和挑戰。人民群眾的多樣化、全方位和高層次需求迫切要求提升公共文化產品質量和服務供給水平,解決公共文化服務供需兩側的矛盾,不斷提升公共文化服務水平,從根本上保障人民群眾的基本文化權益。

本文基于對青島市公共文化服務建設現狀、問題特別是供需矛盾等方面的調研情況,運用供需適配性理論,分析公共文化服務建設過程中存在的普遍性問題,在此基礎上探討和搭建公共文化服務供需適配的理論分析框架,展開對如何提升公共文化服務水平的探索和分析,嘗試提出完善公共文化服務供需匹配的實踐路徑。

一、青島市公共文化服務建設現狀

黨的十八大以來,青島市不斷加大公共文化服務建設力度,持續增加財政投入,取得了一定成績。2013年,青島市設立首批國家公共文化服務體系示范區。在第六次中日韓文化部長會議上,青島市被授予“2015東亞文化之都”稱號;2016年,青島市被列為第一批國家文化消費試點城市;2017年,青島市被聯合國教科文組織評為世界第九個、中國第一個“電影之都”;2018年,青島市及所轄的8個區市被評為第三屆文化強省建設先進市縣;2020年,青島市被確定為第一批國家文化和旅游消費示范城市,同年又被我國文化和旅游部確定為“非遺在社區”試點城市;2021年,青島市即墨古城被我國文化和旅游部確定為第一批國家級夜間文化和旅游消費集聚區,2022年,西海岸紅樹林度假區被確定為夜間文化和旅游消費集聚區,青島膠州市被評為“全國文化藝術之鄉”……近十年來,青島市不斷加大對公共文化服務的財政投入,持續完善四級公共文化服務網絡,豐富居民和游客的文化生活,滿足居民不同層次的公共文化服務需求,在公共文化服務建設方面取得了顯著成就。

2022年底,全市11個公共圖書館、11個文化館全部為國家一級館。圖書館分館共計208個,“青島市公共圖書館驛站”(簡稱“青圖驛站”)共計104個,全天候圖書館共計34處,文化館分館共計161個,村(社區)綜合文化服務中心共計4675個,形成了覆蓋城鄉的四級公共文化設施網絡,初步形成了高效的便民文化圈。2018年,青島市積極推進現代公共文化服務體系建設,通過強化供需對接實施精準服務,涌現出“文化超市”、“你購書我買單”、“非遺在社區”、“薈文化 悅生活”小區文化集市等公共文化服務供需對接創新實踐。城陽區等開創“文化超市”“文化點餐”服務,利用網絡平臺、微信公眾號推送和服務宣傳等方式,讓居民根據自己的興趣愛好自主選擇感興趣的文化服務活動和方式。西海岸新區率先開創的“你買書、我買單”的服務模式,讓居民直接發揮文化服務采購員的作用,自主選擇自己喜歡的書籍,社區居民可以到就近的新華書店借閱圖書,閱讀完畢之后歸還到就近的圖書館,由圖書館支付相關費用。市南區成功開通了免費的網上書城——“青云圖”,“青云圖”圖書服務創新模式得到了居民的高度贊同和認可,被譽為“打造區域性閱讀中心”的積極探索。

二、青島市群眾文化滿意度測評現狀

公共文化服務體系是提升居民文化素質,增強區域競爭力的重要依托和公共資源。黨的二十大報告提出以中國式現代化推進中華民族偉大復興,中國式現代化道路也成為公共文化服務治理的未來方向[2]。為了提高公共文化服務治理能力,更高效地為廣大居民提供覆蓋面廣、均衡性強、文化質量優的公共文化服務,及時發現公共文化服務建設中存在的問題,青島市每年都會組織開展群眾文化滿意度測評工作。測評結果及問題反饋對強化公共文化服務治理能力和實現公共文化服務供需適配具有一定的指導意義。本文基于2021年青島市群眾文化滿意度測評結果和實際調研情況,深入分析青島市公共文化服務建設中尚待解決的問題和不足之處。

2021年,市級測評問卷調查文體生活領域得分8317分,比本市各領域平均分8918分低601分,其中文化生活領域為8442分,比2020年下降128分。而在山東省有關文化滿意度考核中,青島市(包括濟南市)多年處于后幾位。

此次文化生活領域滿意度調查共反饋問題738條,歸納起來主要表現在以下方面。一是文化設施建設還不夠完善,不能很好地滿足居民文化需求。有的群眾反映“周邊沒有文化設施”“文化設施不全”“文化設施較少”,說明基層公共文化設施建設距離滿足群眾文化需求還有一定差距。二是群眾對文化生活的認知度、感受度不高,不利于培育群眾的文化認同感。有的群眾反映“文化活動單一”“小區文化活動太少”“對組織的文化活動不感興趣”等,從而反映出全市雖然舉辦了大量群眾文化活動,但其中具有較強輻射力和較大影響力的活動依然欠缺,群眾認可和參與的文化活動還不夠多,影響了群眾對文化生活的滿意度。三是群眾文化活動有待規范和引導,系統性管理有待提升。群眾反映的“廣場舞擾民”問題,說明文化活動管理和引導不到位,把好事辦成了壞事。四是文化活動組織宣傳不到位,導致群眾知曉率較低。調查中部分群眾反映當地“文化活動很少”“沒有組織文化活動”“文化設施不好找”等問題,說明各區(市)部分文化活動、文化設施因為宣傳不到位而被群眾忽略,影響了群眾對文化活動和文化設施的知曉率。

群眾文化滿意度測評雖有較強的主觀性,與樣本庫選擇、問卷問題設定甚至調查人與被調查人的情緒都有一定的關聯,同時,也與被調查區域的整體發展水平及居民文化生活訴求密切相關;但是,無論是何種影響,都無法忽略和掩蓋文化公共服務供給端仍然存在的問題和不足。通過調研分析發現,現有問題仍然集中在公共文化基礎設施建設和公共文化產品及服務兩大方面。

三、青島市公共文化服務建設尚待解決的問題

(一)青島市公共文化設施規模總量不足,標志性文化地標不多

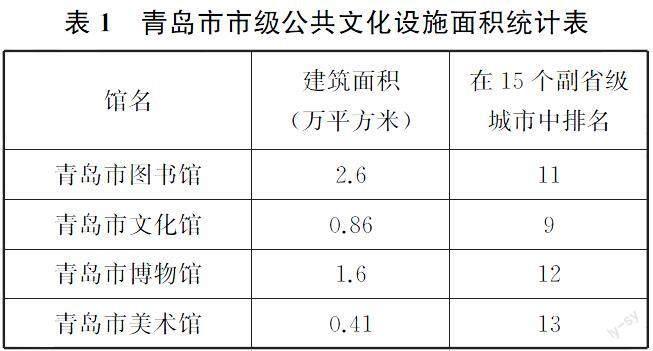

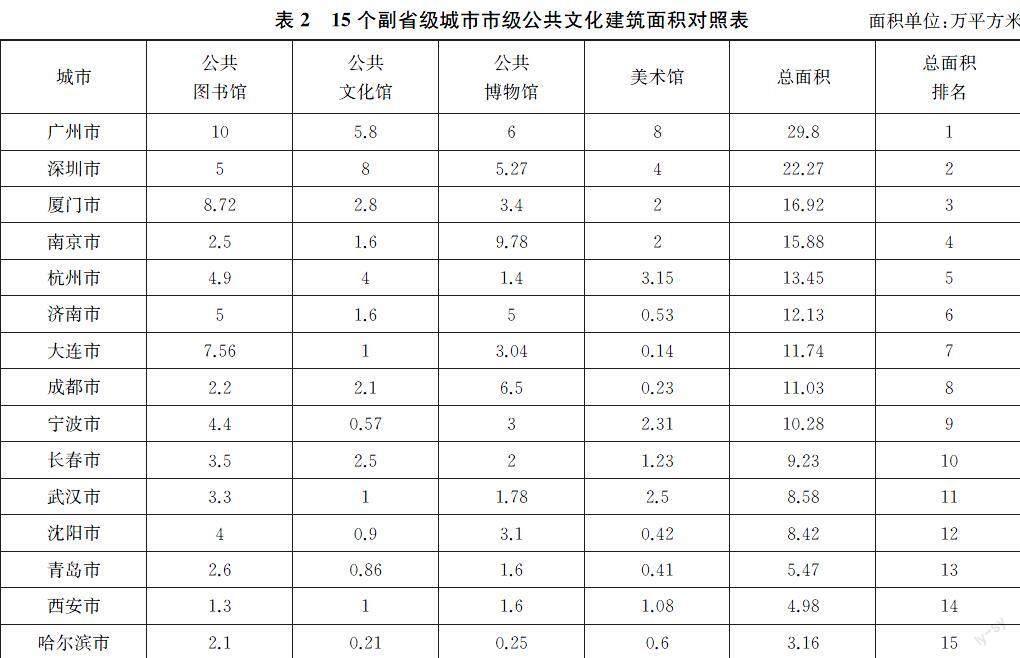

與我國公共文化服務發展較為先進的城市相比,青島市公共文化服務設施在數量上和質量上都具有一定差距。一方面,設施規模總量不足。青島市公共文化基礎設施總體規模約120萬平方米,與深圳的282萬平方米、蘇州的300萬平方米、上海的485萬平方米相比差距巨大;青島現有人均文化設施面積約013平方米,而上海、深圳、蘇州的人均文化設施面積分別為02平方米、045平方米、029平方米,青島在文化設施人均占有量上略低一籌。另一方面,青島市市級文化設施缺少地標性建筑,難以滿足居民高層次文化需求,對城市文化旅游難以起到帶動、示范及引領作用。美術館、博物館等向居民提供的日常文化活動的吸引力有待提高,文化傳播承載力不強。在青島市市級公共文化設施建筑面積中,青島市圖書館建筑面積26萬平方米、青島市文化館建筑面積086萬平方米、青島市博物館建筑面積16萬平方米、青島市美術館建筑面積041萬平方米,在15個副省級城市排名中分別位列第11、第9、第12和第13名,與青島市的城市定位不匹配、不相稱(表1)。此外,在15個副省級城市市級公共文化建筑面積中,青島市公共文化建筑總面積排名列第13位(表2)。

(二)青島市文化活動質量與專業化水平有待提高

青島市圖書館、文化館以及各街道和社區每年都舉辦大量文化活動,但群眾滿意度測評結果并不理想。究其原因,是因為文化工作經常停留在完成層面。問需于民、問計于民做得不充分,因而缺乏創新型和深入人心的文化活動,文化活動質量與專業性不高,活動內容、形式與居民需求不匹配。隨著居民的文化需求日益多樣化和多元化,文化服務供需匹配成為亟待解決的難題,政府和有關職能部門在提高文化活動品質與專業化水平的同時,需要樹立“種文化”的新理念,摒棄“送文化”的舊理念,以問需于民的原則來改善公共文化服務供給。

(三)青島市文化引領性不強,與城市開發建設結合度不夠

“文化名片”是引領城市創新發展的關鍵引擎,對提升城市文化影響力發揮著積極的作用。從目前青島市新城區公共文化基礎設施開發建設情況來看,新城區空間的公共文化服務格局和規劃目標缺乏引領性,難以形成顯著的輻射作用,人氣聚集效應尚未展現,沒有突出人文城市建設的重點。市南區、市北區和李滄區等老城區更新喜憂參半,中山路改造、臺東文化圈等基礎設施建設與城市更新的結合有待進一步提升,歷史文化街區的打造進度有待加快。2005年,青島市八大關被《中國國家地理》雜志評選為中國最美的五大城區之一;2007年,青島成為中國唯一入選“世界最美海灣”的城市……雖然青島市委、市政府提出歷史城區保護更新與申報世界文化遺產、爭創國家5A級旅游景區“三位一體”統籌推進,但與2017年老城區申遺成功的廈門鼓浪嶼相比,青島市的行動力明顯不足,而爭創國家5A級旅游景區尚需時日。此外,城中村改造項目很大程度上也以房地產開發為主,對城市歷史文化的保護和文化品質的提升有待加強。

(四)青島市文化服務運營效能與市場化程度不高

雖然公共文化服務體系建設“責任在政府、關鍵在投入”,但可持續的文化服務需要多元參與、多方投入。從青島市乃至國內其他城市大部分文化設施建設來看,公共文化服務建設資金來源主要為政府公共財政投入。公共財政投入力度大,且大多按照現行的事業單位管養結合模式進行管理,后續運營維護成本較高,在一定程度上增加了財政負擔。前期在有關場館、建筑等的規劃設計中未充分結合后期運營進行統籌考慮,導致運營性面積不足,場館缺乏自身造血能力。同時,在文化設施建設、運營過程中,多管齊下、多元參與的格局尚未形成或實效發揮有限,導致社會資本參與度不夠高。特別是在公共財政收入緊張的約束下,主要依靠公共財政投入推進公共文化服務建設的傳統思路很難實現公共文化服務的可持續發展。

此外,對文化活動的宣傳力度和方式均有較大欠缺,新媒體宣傳手段運用不充分,導致文化服務和文化活動參與度不高、受眾面不廣,未能在全社會層面營造出“文化青島”的濃厚氛圍,從而使居民對文化工作缺少認同感。

回顧青島市近十多年來公共文化服務體系的建設情況,雖然取得了一定的成績,但距離人民群眾對美好生活的新期待和現代公共文化服務的新要求還有一定差距。

四、城市公共文化服務供需適配的完善路徑

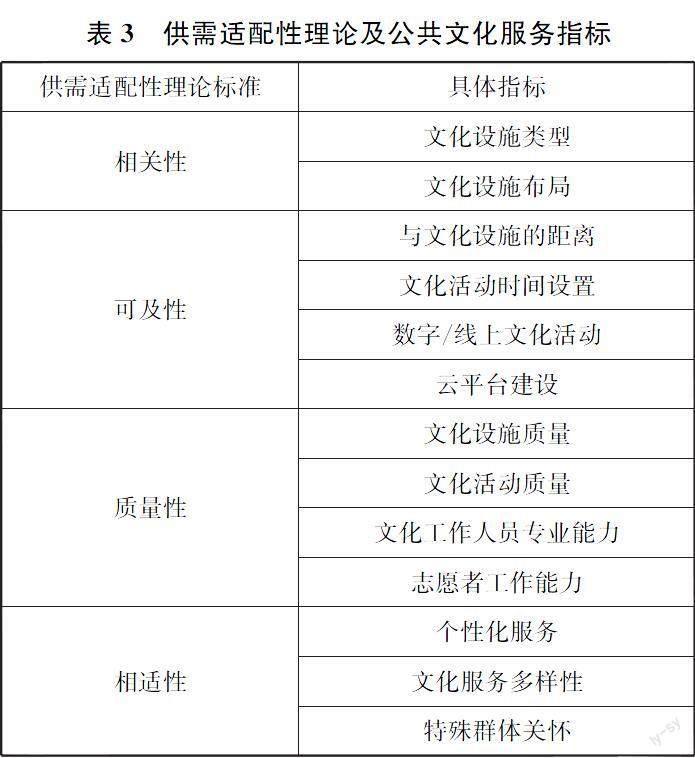

供需矛盾是公共文化服務高質量發展的根本矛盾[3],而供需矛盾主要產生于供給側和需求側兩個方面。公共文化服務建設既需要政府部門發力,也需要建構居民的文化認同感,提升其參與動力[4]。英國著名學者斯蒂芬·德沃魯和沙琳·庫克在《需要和權利資格:轉型期中國社會政策研究的新視角》一書中,重點剖析了社會服務中緣何供給側與需求側兩者之間會產生差距,產生此差距與政府干預設計和實際需求之間存在何種關系等問題。基于對社會政策和社會需求之間互動關系的分析和探討,斯蒂芬·德沃魯和沙琳·庫克提出了根植于社會服務的供需適配性理論4項基本標準,即相關性、可及性、質量性和相適性。本文按照他們歸納的這四項標準,結合公共文化服務的特點,適應性地提出公共文化服務的具體指標(表3),并從這四個方面提出公共文化服務供需適配的實現路徑。

(一)增強相關性:筑牢公共文化服務基礎能力

公共文化服務設施是建設現代化公共文化服務體系的基礎[5],也是筑牢公共文化服務能力的根基。進入新時代的十年,是我國公共文化服務建設發展速度最為迅猛和至關重要的十年,公共文化服務基礎設施配備發展到了一定的“高度”,形成了較為完善的文化基礎設施網絡,尤其是其在城市里的數量有了顯著的提升,但是,仍然存在人均占有量不足、布局不合理等問題。在一個市區內,總體文化基礎設施量能夠到達一定甚至較高水平,但容易呈現集中分布的弊端,產生基礎設施布局不合理的問題。因此,公共文化服務基礎設施區域數量、人均占有量、布局直接關系到居民的文化獲得感和滿意度。要在現有基礎上合理優化和布局文化基礎設施,不斷在改進中增強相關性,扎實推進文化基礎設施提升工作。在第四次工業革命興起的今天,大數據、區塊鏈等的應用遍及不同領域,數字技術大大推動了文化產業的發展。除了公共文化服務“硬設施”之外,“軟設施”也成為衡量一個城市公共文化服務質量的關鍵指標。公共文化服務產品的供給必須創新運營機制,著力打造文化供給數字化運營模式。數字化線上書城、線上博物館、線上科技館、“云活動”和“云閱讀”等新的公共文化服務活動形式和類型對云端技術、數據共享和信息網絡等“軟設施”提出了更高的要求。所以,政府不僅要在公共文化服務“硬設施”上下功夫,還要在“軟設施”上做文章,從這兩個方面增強公共文化服務的相關性,奠定文化服務設施“硬”“軟”基礎,有效提升公共文化服務供給能力。

(二)提升可及性:擴寬公共文化服務供給范圍

公共文化服務是否具有物理上、經濟上的可及性對提升居民的滿意度至關重要[6] 。公共文化服務經過了從無到有,從有到標準化、全面化的發展歷程[7],這也是公共文化服務可及性不斷提升的重要表現。首先,要合理設計文化設施與居民區的距離。在打造“15分鐘文化圈”的基礎上,爭取打造“10分鐘文化圈”,以適應具有多層次要求的文化消費群體對文化的需求,從而滿足居民基本公共文化服務需求。其次,在公共文化服務活動的時間設置上,要迎合老中青幼等不同年齡段的時間空閑期,盡可能均衡地為不同年齡段的人群提供多樣的文化服務。此外,傳統節日、法定假日和民俗日也要布置具有節日特色的文化活動。利用“非遺”項目打造傳統文化與時尚元素相結合的文化活動,增強文化活動的趣味性,在傳承保護“非遺”項目的同時吸引居民參與其中,不斷提升居民的沉浸式文化體驗。再次,為了更好地滿足上班族等空閑時間較少人群的文化需求,可以適時安排數字或線上文化活動。開展線上歌詠、線上舞蹈、線上文化比賽等活動項目,將文化培訓工作與文化活動相結合,提高上班族等時間有限人群的文化參與度。最后,加大“云平臺”和文化App建設投入。“云平臺”和文化App既能夠利用數字技術賦能公共文化服務高質量供給[8],又能夠精準識別居民的文化消費需求,還能夠宣傳公共文化服務活動,讓社區居民足不出戶就能了解公共文化服務信息動態。

(三)注重質量性:打造公共文化服務精品工程

在新時代,高質量發展已經成為公共文化服務建設的目標[9]。“十四五”是一個新的歷史起點,對公共文化服務布局、服務水平、供給方式和公共文化數字化網絡化智能化都提出了具體的要求。基礎文化“硬”設施和“軟”設施不僅要有,而且要精,能夠真正發揮應有的作用,避免資源的浪費。要切實提升文化工作人員和文化志愿者的專業水平和工作能力。文化工作人員要由兼職逐漸轉為專職,強化服務能力。公共文化服務的提供部門和相關人員要轉變工作思路,創新服務思維,改變“紙上談兵”的工作作風,要深入基層和居民“多談心”“多溝通”,摸清楚居民想要何種形式和種類的文化服務。文化工作人員要真正做好公共文化服務的“服務員”,建設公共文化服務精品工程,切實提升居民的獲得感和滿意度。注重質量、打造精品必須有高點、有品牌。以青島市為例,這需要充分發掘優質青島文旅資源,彰顯歷史文化名城、東亞文化之都、品牌之都優勢,精選并逐步打造一批文旅消費名牌精品,以名氣聚攏人氣、以人氣燃旺煙火氣。一是結合城市更新與老城區改造,以棧橋為起點,沿中山路、館陶路至經法定機構體制改革的郵輪母港,突出歷史記憶、歐式建筑、老字號與上街里情結和碼頭文化,打造集游覽、商住、餐飲、演藝、懷舊等于一體的老城區文旅品牌。二是利用交通便利、人氣興旺優勢,打通臺東商圈與啤酒街片區,彰顯世界一流、中國唯一啤酒街的青春活力底色與底氣。注重打造融合旅游、文化、餐飲、購物等多重功能的夜間文旅消費品牌。三是即墨古城突出古城、齊文化、城鄉結合特色,紅樹林度假區突出影都、濱海、新潮特色,吸引本地及外地人流,形成宜游宜居、宜購、宜娛的名副其實的國家級夜間文化和旅游消費集聚區。四是加快打造文化名品與文藝精品,用一臺好戲、一首好歌、一個知名節慶活動、一場體現青島元素的電影及一場明星薈萃的足球籃球比賽等,將居民與游客引出居所,使其在唱響、暢享中暢想并留記島城,在文旅消費中獲取精神愉悅。

(四)兼顧相適性:打通公共文化服務“最后一公里”

在傳統的文化統治中,政府主導著社會的運轉,國家決定了文化的形式和內容[10],而現代化的文化治理模式更加強調公民參與,注重提升社區居民的主體性,居民應該是公共文化服務的實踐者和享有者。因此,公共文化服務的多層次、多元性是滿足居民復雜多樣文化消費需求的前提條件。對具有多元需求的文化消費群體不能簡單地提供同等同樣的文化供給,需要把握公共文化服務多樣性、多層次性的特點,在政府主導下以保障基本公共文化服務為基礎,政府、社會、市場和居民共同發力,提供針對不同文化消費群體的多樣性、個性化服務。與此同時,針對特殊文化消費群體,必須堅持普惠與特惠相結合的原則,兼顧相適性。注重把對特殊群體的公共文化服務關懷納入公共文化服務體系,將特殊群體的文化服務規劃、文化服務資源建設、特殊文化活動開展等作為提升公共文化服務水平、提高公共文化服務質量的重要工作內容。在數字化時代,結合國外可訪問性、項目服務等方面內容,立足我國實際情況,不斷提高對特殊文化消費群體的包容性[11]。要因地制宜地針對特殊群體開展專門化和多樣化的公共文化服務活動,真正打通公共文化服務的“最后一公里”,切實打造社區全方位的公共文化服務網絡。

參考文獻:

[1] 李燁鑫.公共文化服務與鑄牢中華民族共同體意識[J].民族學刊,2022,13(10):7-13.

[2] 陳建.以中國式現代化推進公共文化服務治理的基礎與路徑[J].圖書館論壇,2023,43(1):30-39.

[3] 金棟昌,王宇富,徐夢真.中國式現代化進程中推動公共文化服務高質量發展的理論邏輯與實踐進路[J/OL].圖書館論壇:1-13[2023-02-28].http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.G2.20230130.1121.003.html.

[4] 顏玉凡,葉南客.認同與參與:城市居民的社區公共文化生活邏輯研究[J].社會學研究,2019(2):147-170.

[5] 鄒勝男,陳世香.體制內委托經營:公共文化服務設施治理機制創新[J].圖書館論壇,2019,39(9):48-54.

[6] 陶成煦,沈超,完顏鄧鄧.供需適配性理論視域下公共數字文化服務滿意度研究[J].圖書情報工作,2021(17):57-68.

[7] 錢蘭嵐,王建濤.服務“可及性”視角下的新時代公共文化服務體系建設路徑研究[J].圖書館雜志,2022(3):41-47.

[8] 邵明華,劉鵬.數字賦能農村公共文化服務高質量供給:價值意蘊、動力機制與路徑創新[J].圖書館論壇,2023(1):40-48.

[9] 陳庚,豆慧峰.公共文化服務的內卷化困境及其破解之道[J].同濟大學學報(社會科學版), 2022(5):43-53.

[10] 吳理財,解勝利.中國公共文化服務體系建設40年:理念演進、邏輯變遷、實踐成效與發展方向[J].上海行政學院學報,2019(5):100-111.

[11] 完顏鄧鄧,陶成煦.國外公共數字文化資源整合項目中的特殊群體包容性研究[J].圖書情報工作,2022(12):37-47.

責任編輯:賀曉麗