核心素養下 力臂概念教學

陳容

摘要:初中物理概念教學是培養學生學科素養的一種途徑,核心素養是學科育人價值的集中體現,力臂的概念建構是初中物理教學中的難點之一,因此如何讓學生正確學習和理解力臂,恰是物理教師需要探究和努力的方向.

關鍵詞核心素養教學設計引入力臂

新一輪基礎教育的課程改革以促進學生核心素養的充分發展為根本,如何聚焦課堂中的學科核心素養。在教學中就要關注學生物理觀念的培養和物理思維的形成。初中物理概念的建立一般要讓學生通過對物理現象的仔細觀察,積累一定的素材,再實驗探究,抽象處物理模型,最后獲得物理概念,但是力臂概念的建構課本上避而不談,直接給出定義。力臂的概念建構是初中物理教學中的難點之一,力臂不但是探究杠桿平衡條件的基礎,還是杠桿的應用分類的依據,因此正確學習和理解力臂,是物理教師需要探究和努力的方向.是初中物理教學中亟待解決的問題。

初中物理教學中的力臂概念,歷來都是學生的困惑,學生通常認為力臂是支點到力的作用點的距離。為了完善這種前概念,需要開發出更具有說服力的教具,對于初學者來說這個邏輯是斷層的。因為教材中只給定了物理概念,教師也是直接告訴學生定義,然后利用數學知識點到線的距離。這樣直接把概念交給學生,有兩個弊病,概念引入太生硬,學生就會困惑,即使接受也是知其然而不知其所以然,因此以往的教學力臂學生是難以接受的。導致學生作圖時反復講反復錯。即使數學知識好的學生,就算會畫了,但后邊探究杠桿平衡條件時,為了方便讀取力臂的大小,都是將杠桿調到水平位置平衡時進行探究,向這種特殊情況下的教學,在學生頭腦中形成了支點到力的作用點的距離就是力臂的定勢思維,那如何突破這個難點,我談談授課的經歷,與大家共勉。

核心素養下的教學要以了解、學習研究物理問題的方法為基礎,掌握知識為中心,培養能力為方向,緊抓重點突破難點,具體設計如下:

設疑問題:汶川地震后,假如你是一名救援人士,不準用武器,將壓在樓板下的被困人員解救出來,如何用棒去救被困人員,說出辦法?并畫出簡易圖-------如圖甲

介紹支點通常用0表示,結合更多的杠桿實例,引導學生觀察到它們在工作時并沒有持續轉動而是處于平衡狀態。發現有兩個不同意義的力,一個促使杠桿轉動的力,命名為動力F1,一個阻礙杠桿轉動的力,命名為F2.

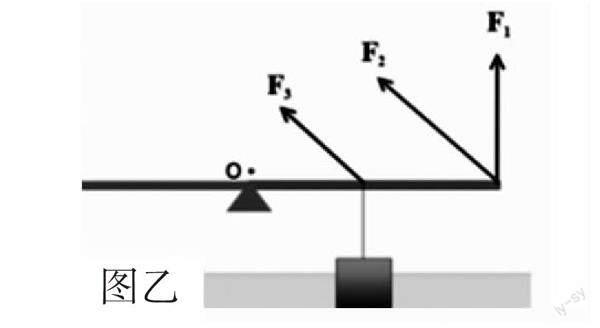

如圖乙所示的杠桿處于什么狀態? ----------靜止;在物理上就把杠桿處于靜止時的狀態稱為杠桿平衡,再次使用杠桿,請同學們仔細觀察。(演示彈簧稱在不同位置時拉動杠桿的情況),三次拉動杠桿時,杠桿處于平衡嗎?-------杠桿處于平衡。每次的實驗中有哪些不同現象發生?拉力的大小、拉力的方向、拉力的作用點。看來影響杠桿平衡的因素也可能與力的大小、方向、作用點有關?

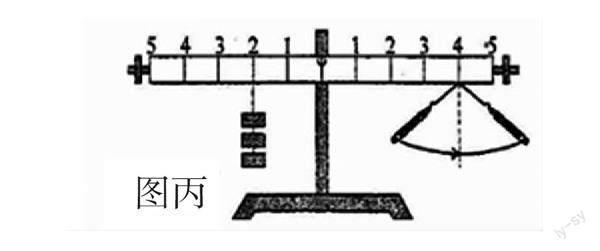

將大小相同的兩個力用如圖丙顯示出來,雖然這兩個力的方向不同,但支點和線的“位置”好像是相同的,在數學中通常用點到線的位置來搭建這種關系。怎么驗證猜想呢?用自制教具T尺,采用多組數據就找到了關系。只要力的大小相同,點到線的距離就相同,實驗過程中,力的大小及其變化可用測力計測量,力的方向和作用點是否可以定量測量呢?此時是力臂概念建立的契機。教師立即從支點畫出各個力的垂線,學生也發現這段距離能夠精確測量。且這線段與力的方向和作用點有關。就把這段距離稱為力臂。

視頻演示如下圖

利用教具固定力的作用點,連續改變力的方向,采集數據,通過學生對圖像的分析,發現力的大小不同,實質是力臂不同。

自制教具如圖 輕質的圓板上畫幾個同心轉孔,圓心0固定在鐵架臺上,等距離的A和B掛一個鉤碼,觀察到平衡。若只把B處鉤碼移動到E處后,觀察到圓盤不平衡,若分別放到C和D點都與B處效果相同仍然平衡。從而得出力臂定義------是從支點到力的作用線距離。

蘇霍姆林斯基說。教學絕不能給學生奉送現成的知識,應該把知識隱藏在任務中,讓學生在過程中發現意義,獲取知識,提升素養,讓學生的課堂把知識學活,是非常有價值的。用這種方式處理教學,把課堂的主動權回歸學生。又進一步的對“力臂”概念的理解和鞏固,教師在探究中引導,問題中點撥。從而將教材的新知舊知識聯系起來。也說明杠桿的平衡與力和力臂有關。通過這種方式學生能領悟到力臂的定義。也為后邊的探究杠桿平衡做好鋪墊。

初中物理概念教學是培養學生科學素養的一種途徑,引導學生上好每堂概念教學課,教學有法但無定法,從本著學生有利用于學習物理概念的角度出發,尤其正處于“雙減”政策的新形式下,教師聚焦問題,增強教學的針對性,減輕學生作業負擔的基礎上,只有發展學生的物理學科素養,達到有效教學,從而提高教學質量。總結如下:

參考文獻

1. 灌云縣下車中學江蘇灌云中學物理(初中版)2015, 33(11)

2. 林海夏;陳偉強;;“探究杠桿平衡條件實驗”的不足與改進[J];教育與裝備研究;2018年05期

3. 閆迎利梁建均直接測量任意方向的力臂。物理實驗2003年第八期

4. 韓國慶中學物理教學參考2003年11月