國潮熱引領文化價值投資漲潮

魏鵬舉

金融是現代經濟發展的血液,文化金融的多元構建與產業深度融合,是有效促進文化產業高質量發展的支撐路徑,盡管我國已經初步建立了文化金融服務體系,但仍然存在著對文化產業的風險認知與管理問題,以及相應的金融制度與政策完善等問題。文化產業雖然經歷了資本的低谷,但今年行業回暖趨勢明顯,尤其是在文化科技領域、文化內容生產和文化傳媒領域。數字內容產業及文化科技領域勢頭強勁,文化價值的投資越來越受到重視。

金融支持文化產業格局基本形成

黨的十八屆三中全會提出了“鼓勵金融資本、社會資本、文化資源相結合”的要求,將文化金融合作納入了全面深化改革的總體格局。目前,我國文化產業已基本形成包括債券融資、銀行信貸融資、社會投資、資本市場融資等在內的多層次、多渠道、多元化的投融資體系。我國的文化金融體系服務于優秀的文化資源和全產業鏈,正在形成政府主體導向、市場輔助導向的立體高效系統。

運用金融手段支持文化產業發展,能夠調動全社會參與文化產業發展的積極性,是現代文化產業體系與文化市場體系建構的基本要素支撐,因此金融對文化產業高質量發展至關重要。

在新時代的發展中,文化金融面臨著新的要求和挑戰,文化產業高質量發展需要文化金融提供更有力的支持,力爭實現文化產業和金融的雙向共贏。目前,粵港澳大灣區的文化產業與文化金融結合發展取得了不錯的成績。大灣區處于我國改革開放的最前沿,地區經濟實力雄厚,文化產業發展產業鏈完整,產業門類豐富。廣東省規模以上文化企業將近1萬家、國家級文化和科技融合示范基地8家、國家級對外文化貿易基地3家、文化產業園區基地300多個。金融行業是廣東省支柱產業之一,具有市場持續支撐經濟發展、社會融資規模大、發展體量與國際影響力日益增強等特點。廣東省政府不斷推動金融與產業融合,加強財政對文化產業的支持力度。總的來說,廣東省在金融與產業融合方面主要有以下三方面的引領:第一,不斷拓寬金融融資渠道,設立了省市兩級的文化產業發展專項基金,以財政資金為杠桿帶動文化產業發展;第二,日益精準投資文化產業賽道,中國工商銀行廣東省分行的“影視通”入選了文旅部金融十大特色案例。廣東省其他各地市都推進了各種形式的金融平臺探索,如珠海市支持中小微企業“文產貸”融資平臺、深圳市招商銀行推出的“文創貸”金融服務等。第三,文化+資本,助力文化企業上市,截至2020年,僅廣州市的國內外文化上市企業就達45家。可以說,目前大灣區的文化產業正在向高質量發展的階段轉變,初步構建了多元文化金融服務體系,但文化金融體系的完善和創新仍需要在實踐過程中進一步深化探索。

娛樂投資退潮而文化價值投資漲潮

根據中國文化金融數據庫(CCFD)統計,2020年—2022年三年里,2021年資本市場較為活躍,整體投融資體量較大,2022年受到新冠肺炎影響較重,市場表現出明顯下滑趨勢。2021年我國文化企業IPO上市數量為43家,首發融資規模達到了1201.46億元;已上市文化企業投資數量841起,投資金額1027.51億元,融資數量92起,融資金額1336.91億元,私募股權市場和并購市場的融資次數較去年同期分別增長44.7%和12.9%,股權再融資次數較去年同期增長63.9%。而2022年文化企業IPO上市數量和投融資數量僅占上年的一半,投融資規模萎縮較為明顯。文化產業債券融資情況3年來融資規模都處于遞減的趨勢。

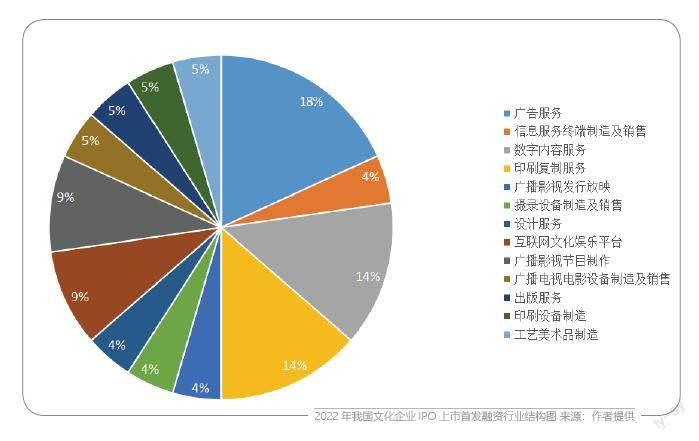

從細分文化行業來看,2022年文化產業首發融資行業主要分布在廣告服務、數字內容、印刷復制、互聯網文化娛樂平臺及廣播影視制作行業。在投資方面,數字內容服務投資數量最多,有175起,投資規模達到了92.91億元,影視行業整體投資數量有所減少。在再融資方面,信息服務終端制造及銷售行業融資規模最大,達到了115.97億元,其次是廣播電視節目傳輸行業和工藝美術品銷售行業,分別是85.54億元和68.50億元,數字內容服務4起融資總規模達到了21.04億元。從文化企業上市及投融資整體情況來看,數字內容、創意設計、廣播電視等內容類行業表現較為活躍。

數字文化產業融資渠道較為多元,包括債券、上市再融資、私募股權融資、上市首次募資、新三板融資和信托等渠道,債券仍然是融資金額最多的渠道,但2022年信托融資則為0。數字文化產業融資也是2021年市場表現較為活躍,共融資2344.51億元。隨著文化+科技的深入融合,5G、VR/AR、AI、元宇宙等技術的深度開發和垂直應用,數字文化產業推動著文化產業向高質量發展進一步邁進,是文化產業高質量發展的加速器。

根據《中國文化產業投融資市場報告2022》統計,2022年1月至11月,文化企業A股首發融資整體規模較去年同期增長28%。在文化產業景氣度不高的環境下,優質文化企業仍保持較強實力和成長韌性。盡管資本市場對文化領域信心有所不足,但在2023年文化產業整體融資低谷正在穩步回升。相較于早期大熱的娛樂資本市場,目前娛樂價值的泡沫正在逐漸衰退,文娛生產也從追逐數量轉變為更加注重口碑和質量。隨著我國高質量發展路線的確立及產業結構的優化升級,文化自信及文化自覺帶來的國潮熱和國潮消費指向了消費心理的認同和文化身份的共鳴。

文化價值投資潮起,不僅體現了文化產業高質量發展意義上產業邏輯的重要調整,更是文化產業向文化本質的回歸,是文化自覺自信的一種具體表達。這也就不難理解,為什么國潮熱正在成為中國投資者們熱切關注的新風口。

國潮熱燃起文化經濟投資信心

近年來,國潮現象愈發受到社會關注,國潮消費也受到中等收入人群和“90后”群體追捧,擁有巨大的消費群體和消費市場。百度與人民網研究院聯合發布《百度2021國潮驕傲搜索大數據》報告顯示,國潮在過去10年關注度上漲528%,如今的國潮已經邁入3.0時代。新時代的國潮不局限于新國貨,還包括文化、科技等各個領域。國潮從早期的國風元素具象產品,比如服裝、食品、文創周邊等,發展至精神文明象征的階段,逐漸滲入到文旅、藝術、傳媒等領域。

在消費結構不斷進階的過程中,國潮消費的興起,說明民族品牌進一步崛起,也是國人更注重品質消費的體現。國潮消費的風向不是一蹴而就的,而是國家軟實力的穩健提升、文化自信的穩步構建、青年群體的穩定消費和創造等多方面耦合成的符合我國目前社會發展的普遍經濟現象和文化現象。國潮熱的背后也指向了消費群體的文化共鳴和身份認同。2022年7月,工業和信息化部、商務部、國家市場監督管理總局、國家藥品監督管理局、國家知識產權局印發《數字化助力消費品工業“三品”行動方案(2022—2025年)》。其中,品牌培育能力提升工程提出,挖掘中國文化、中國記憶、中華老字號等傳統文化基因和非物質文化遺產,加強新生消費群體消費取向研究,創新消費場景,推進國潮品牌建設。國潮是產業升級的加速器,它不僅加速了生產要素的創新,更促進了供應鏈的創新升級。可以預見,虛擬人、大數據、web3.0等前沿科技將逐步滲透到電影、演出、旅游等產業上下游鏈條中,AIGC(AI?generated?content,人工智能生成內容)仍是今年最熱門的投資標的。

(本文第二作者為中央財經大學經濟學院博士后白一惟)