訪學營:一種德育實踐新樣態

諸蕾 魏婷婷

【摘 要】“訪學營”項目化學習是南京師范大學附屬小學全域思政場景實踐體系的重要組成部分,是彰顯時代要求和地域特色的教育創新。在全視域、全場域、全境域的實踐理論指導下,“訪學營”項目化學習架構了螺旋上升的課程體系,確立了“體驗+”的實踐研究方式,形成了共生共創的群體內促的新格局,體現了學校德育工作的創新性與獨特性。

【關鍵詞】訪學營;德育活動;學生發展

【中圖分類號】G41? 【文獻標志碼】B? 【文章編號】1005-6009(2023)23-0077-02

【作者簡介】1.諸蕾,南京師范大學附屬小學(南京,210000)學生發展中心副主任,一級教師;2.魏婷婷,南京師范大學附屬小學(南京,210000)教師,二級教師。

南京師范大學附屬小學全域思政場景實踐體系包括“訪學營”“童心大劇場”“紅豆莢”等品牌項目。汲取學校“童心母愛”教育思想和全視域、全場域、全境域實踐理論精髓,“訪學營”項目化學習從實踐路徑探索、課程設計實施、策略方法研究、支持系統構建等方面大膽創新,開辟了立體化的全域思政育人新路徑,凸顯了學校在培根鑄魂、啟智增慧方面的社會擔當。

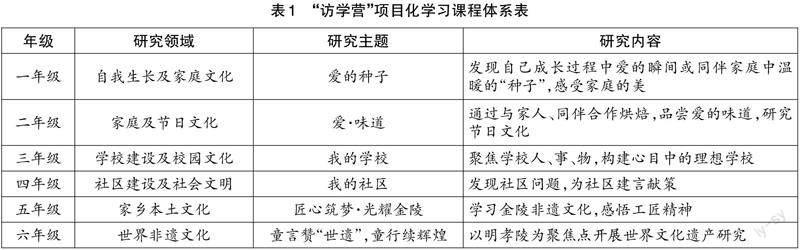

一、架構螺旋上升的課程體系

基于兒童生長世界逐漸擴大和認知發展規律,我們將其學習、生活及社會場景相融合,設計了獨具特色、緊密相連、層層遞進的系列化項目,構成螺旋上升的訪學課程體系,具體見文末表1。

從學習歷程看,“訪學營”項目化學習伴隨學生6年小學生活境域的延展,系列化的研究項目串聯了小學生涯不同階段的德行成長關鍵點,探索了兒童情志生長的路徑;從學習空間看,基于兒童生長世界的逐步擴大,“訪學營”項目化學習融合了學習場景、生活場景及社會場景,設計了從學生個體到學校、家庭、社區再到世界的研究范疇;從學習層次看,“訪學營”項目研究內容由淺入深、有序延展,實踐方式由易到難、逐漸豐富,學生的道德認知由淺層次探析上升到深層次感悟。

二、確立“體驗+”的實踐方式

“訪學營”項目化學習打破傳統研學的模式束縛,基于“全域”思想和研究性學習特質,開創了“體驗+”的實踐方式,形成了以體驗為中心,聚合觀察、調查、尋訪、實驗、創作、表演、辯論、宣傳等方式于一體的實踐系統。兒童以“體驗+”的方式展開研究,深度卷入課堂內外的教學與活動、社會家庭生活的觀察與體驗、自然科學及人類文明的感知與探究,開始多維度發現問題、多角度思考問題、多象限研究問題,在實踐感悟中提升關鍵能力,促進德行發展。

如“匠心筑夢·光耀金陵”活動設計了學前研究、研究分享、參觀訪問、課堂學習、制作體驗、心得交流、成果展示和匯報表演等系列實踐活動,沉浸式體驗讓兒童深刻感悟了非遺文化的魅力和工匠精神的偉大。花燈是十二門選修課之一,第一階段,學生上網查閱資料,從秦淮花燈歷史、種類、制作方法、相關習俗等方面進行小探究;走進民俗博物館,去夫子廟實地考察,尋訪花燈藝人。第二階段,學校教師執教花燈啟動課,以圖片、視頻的形式進行直觀展示,學生結合前期研究進行討論、匯報、講演。第三階段,學生在傳承人的指導下制作花燈。第四階段,學生分享交流學習心得。第五階段,學生以古詩吟誦、歌舞表演、海報展示等方式匯報學習成果。

三、形成共生共創的群體格局

“訪學營”項目化學習構建了家庭、學校和社會“三位一體”的協同育人場域,社會各界人士、家庭成員、學校教育者和學生凝聚成一個學習共同體。“訪學營”項目以團隊成員的共生共創為目標,廣泛吸納多方資源,豐富組織形式,創新課程運行機制,拓寬群體成員的互動渠道,打造多維互動、相互促進的群體內促新格局。

以“童眼贊‘世遺,童行續輝煌”的項目化學習為例。活動前,我們邀請明孝陵景區的專家開展專題講座。講座中,學生習得相關知識、確立研究項目;教師明確此項目的重難點、指導的切入點,從學科教師轉化為項目研究指導員,豐富了研究性學習的指導經驗,激發了創新和實踐潛能;專家不僅提升了專業知識的講授能力,而且能在學生提出的問題中找到新的研究方向并展開尋訪和研究活動。在實地研究階段,學生的角色轉化為景點講解員、“非遺”宣傳員、文明勸導員、環保小衛士等,綜合素養全面提升;景區相關工作人員和學校教師則在指導過程中進一步提升自身的組織管理能力。在成果展示階段,學生要根據尋訪及實踐所得撰寫研究報告,運用卡紙、油泥、木頭、3D打印技術等制作創意模型,不僅提高了創新能力,而且增強了社會責任感和歷史使命感。活動過程中,整個群體形成了自省自覺、不斷內促的良性樣態。

總之,“訪學營”項目化學習通過課程體系的完善、實踐形式的創新和群體成員的內促展現了研學新樣態,有效引導兒童主動學習、主動探索,喚醒了每一個兒童的童真和童趣。

責任編輯:吳 青