8 新文科背景下特殊教育專業(yè)課程體系建設(shè)初探

張俊芳 朱瑞 曹同濤

[摘 要] 隨著社會發(fā)展與特殊兒童需求多樣化,傳統(tǒng)的特殊教育人才培養(yǎng)模式已無法滿足社會的迫切需求。在建設(shè)新文科背景下,特殊教育專業(yè)課程體系存在實踐教學(xué)形式單一、實踐學(xué)時太少,康復(fù)類課程不足、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)類課程缺乏,職業(yè)素養(yǎng)與信息技術(shù)培養(yǎng)課程不足等問題。未來特殊教育專業(yè)應(yīng)從強化價值引領(lǐng)、跨學(xué)科整合課程、完善實踐課程育人體系等方面,構(gòu)建教育學(xué)、心理學(xué)、醫(yī)學(xué)、語言學(xué)有機融合的學(xué)科交叉課程體系,培養(yǎng)師德為先、能力為重、具有國際化視野的高素質(zhì)復(fù)合應(yīng)用型特殊教育人才。

[關(guān)鍵詞] 新文科;特殊教育專業(yè);課程體系

[中圖分類號] G760

2019年4月,教育部提出,將分三年全面實施“六卓越一拔尖”計劃2.0,全面推進新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科、新文科建設(shè)[1]。加快構(gòu)建具有繼承性、民族性、原創(chuàng)性、時代性、系統(tǒng)性、專業(yè)性特點的中國特色哲學(xué)社會科學(xué)體系,建設(shè)具有中國特色的學(xué)科體系、學(xué)術(shù)體系、話語體系、教材體系,是新文科建設(shè)需著力研究和破解的問題[2]。與傳統(tǒng)文科的“分科治學(xué)”不同,新文科之“新”主要體現(xiàn)在打破學(xué)科專業(yè)壁壘,促進學(xué)科融合、科際融合。具體而言,新文科建設(shè)就是要通過跨學(xué)科跨專業(yè)的知識整合,推動文科專業(yè)之間深度融通,融入現(xiàn)代信息技術(shù),賦能文科教育,從而實現(xiàn)自我的革故鼎新,培養(yǎng)擔當民族復(fù)興大任的時代新人[3]。

特殊教育作為文科的傳統(tǒng)專業(yè),肩負著為各地區(qū)、各醫(yī)療康復(fù)機構(gòu)培養(yǎng)高質(zhì)量特殊教育師資的重任。這一目標的達成與特殊教育專業(yè)課程體系的設(shè)置直接相關(guān)。一直以來,我國特殊教育專業(yè)課程設(shè)置大多以教育學(xué)、心理學(xué)作為兩大主干學(xué)科,雖然也涉及康復(fù)醫(yī)學(xué)、社會學(xué)等學(xué)科內(nèi)容,但并未進行系統(tǒng)化、專業(yè)化的知識整合。隨著特殊兒童教育、康復(fù)多重需求的出現(xiàn),傳統(tǒng)的特殊教育師資表現(xiàn)出康復(fù)技能不足、信息素養(yǎng)不高、醫(yī)學(xué)知識不夠等問題,嚴重影響著特殊兒童的康復(fù)與教育質(zhì)量。因此,在新文科建設(shè)背景下,立足我國國情,特殊教育專業(yè)必須打破傳統(tǒng)教育學(xué)與心理學(xué)占主導(dǎo)地位的課程體系,積極探索符合國家發(fā)展需要、行業(yè)實際需求的跨學(xué)科深度融合的課程體系,培養(yǎng)具有高素質(zhì)的復(fù)合應(yīng)用型特殊教育人才。這是特殊教育高質(zhì)量發(fā)展的必然要求,也是新文科建設(shè)的題中應(yīng)有之義。

一、特殊教育專業(yè)課程建設(shè)的新文科背景

(一)學(xué)科專業(yè)交叉融合是新文科建設(shè)的核心要義

2019年4月29日,“六卓越一拔尖”計劃2.0啟動大會在天津召開,標志著新文科建設(shè)工程正式啟動。《教育部關(guān)于實施卓越教師培養(yǎng)計劃2.0的意見》提出,分類推進培養(yǎng)模式改革,面向培養(yǎng)富有愛心、具有復(fù)合型知識技能的卓越特教教師,重點探索師范院校特殊教育知識技能與學(xué)科教育教學(xué)融合培養(yǎng)、師范院校與醫(yī)學(xué)院校聯(lián)合培養(yǎng)模式[4]。2020年發(fā)布的《新文科建設(shè)宣言》明確要求,進一步打破學(xué)科專業(yè)壁壘,促進八大學(xué)科門類特色發(fā)展[5]。顯然,跨學(xué)科跨專業(yè)重構(gòu)文科課程體系,已成為新文科建設(shè)的核心內(nèi)容。特殊教育學(xué)科自建設(shè)伊始,就具有多學(xué)科的屬性。在發(fā)展過程中,特殊教育學(xué)不斷與心理學(xué)、社會學(xué)、醫(yī)學(xué)等學(xué)科發(fā)生碰撞與交流,進而豐富了特殊教育學(xué)科的理論內(nèi)涵。然而,多學(xué)科屬性并沒有使特殊教育在實踐過程中實現(xiàn)有機統(tǒng)一,更多的是學(xué)科間的割裂與拼湊。例如,心理學(xué)家關(guān)注的是殘疾兒童的認知發(fā)展特點,醫(yī)學(xué)研究者關(guān)注的是殘疾兒童的醫(yī)學(xué)康復(fù)與治療,語言學(xué)研究者關(guān)注的則是聾人的手語機制[6]。很少有專業(yè)人士從特殊教育心理學(xué)、特殊教育醫(yī)學(xué)等角度去關(guān)注與探索特殊教育學(xué)科的發(fā)展。因此,特殊教育學(xué)科的發(fā)展必須從多學(xué)科向跨學(xué)科轉(zhuǎn)變,在堅持傳統(tǒng)優(yōu)秀文化與自身特色理論的同時,尋求與不同學(xué)科專業(yè)之間的有機融合,構(gòu)建科學(xué)合理的跨學(xué)科特殊教育學(xué)科體系。這是新文科建設(shè)的重要內(nèi)容,也是促進特殊教育高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。

(二)推動現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用是新文科建設(shè)的必然趨勢

新科技和產(chǎn)業(yè)革命的洶涌而至,使社會問題更加多樣化和復(fù)雜化。為更好地應(yīng)對這一問題,新文科建設(shè)應(yīng)運而生。當今信息技術(shù)已全面滲入教育領(lǐng)域的每一個角落。大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展使信息獲取精準且迅速,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的更新促使線下教學(xué)方式發(fā)生改變,智慧校園的建設(shè)為殘障學(xué)生學(xué)習生活提供保障,遠程教育與云康復(fù)為特殊兒童健康成長保駕護航。同時,學(xué)生沉迷手機網(wǎng)絡(luò)、教師信息化創(chuàng)新能力不足、信息技術(shù)與學(xué)科教學(xué)融合不夠等問題也更為凸顯。《教育信息化2.0行動計劃》指出,“持續(xù)推動信息技術(shù)與教育深度融合”“信息應(yīng)用化水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高”[7]。2021年底下發(fā)的《“十四五”特殊教育發(fā)展提升行動計劃》同樣強調(diào),“全面提高特殊教育質(zhì)量”“促進醫(yī)學(xué)康復(fù)信息技術(shù)與特殊教育融合”[8]。由此可見,促進特殊教育與信息技術(shù)實現(xiàn)有機整合與深度融合,已成為特殊教育內(nèi)涵式發(fā)展、建設(shè)教育強國的內(nèi)在要求。在新文科背景下,地方本科院校在特殊教育專業(yè)建設(shè)中應(yīng)積極融入現(xiàn)代信息技術(shù),賦能專業(yè)課程體系,如通過加強信息技術(shù)學(xué)習與運用,提高學(xué)生的信息素養(yǎng),通過建設(shè)特殊教育虛擬仿真實驗室,使學(xué)生快速掌握特殊兒童教育訓(xùn)練與功能康復(fù)的知識和技能。

(三)建設(shè)交叉融合課程是新文科建設(shè)的重要任務(wù)

新文科建設(shè)強調(diào)要緊緊抓住課程這一最基礎(chǔ)、最關(guān)鍵的要素,持續(xù)推動教育教學(xué)內(nèi)容更新,將中國特色社會主義建設(shè)的最新理論成果和實踐經(jīng)驗引入課堂、寫進教材。課程是人才培養(yǎng)的核心要素,只有科學(xué)合理的課程體系才能實現(xiàn)高質(zhì)量人才的培養(yǎng)。《“十四五”特殊教育發(fā)展提升行動計劃》提出,“全面提高特殊教育質(zhì)量”“促進醫(yī)療康復(fù)信息技術(shù)特殊教育融合”[9],這不僅對特殊兒童接受全面的教育與康復(fù)雙重支持提出了要求,更為特殊教育專業(yè)課程體系的重構(gòu)提供了思路。同時,隨著融合教育的推進,普通學(xué)校正成為特殊教育的主體。不論是特殊教育教師還是普通學(xué)校從事融合教育的教師,都需要具備比傳統(tǒng)教育更復(fù)雜的技術(shù)支持能力、更豐富的安置處理能力、更精準的多元評價能力和更強的溝通協(xié)作能力,這對特殊教育教師的素養(yǎng)提出了更高要求。在新文科背景下,加強教育學(xué)、心理學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)、社會學(xué)、語言學(xué)等交叉課程建設(shè),堅持立德樹人根本任務(wù),充分發(fā)揮交叉學(xué)科以文化人、以文育人、以文培元的重要作用。通過建設(shè)交叉課程、創(chuàng)新課程體系,在高等教育這一陣地中切實提高未來從事特殊教育事業(yè)的人才培養(yǎng)質(zhì)量。

二、新文科背景下傳統(tǒng)特殊教育專業(yè)課程體系存在的問題

截至2020年底,我國開辦特殊教育專業(yè)的高等院校共有93所,其中師范類院校65所,綜合類院校20所,體育類院校5所,醫(yī)藥類、理工類和語言類院校各1所[10]。目前我國高校的特殊教育專業(yè)培養(yǎng)方案在課程設(shè)置方面存在實踐能力培養(yǎng)體系不完善、過度重視教師教育課程、嚴重缺乏康復(fù)醫(yī)學(xué)類課程、忽視學(xué)生核心素養(yǎng)培育課程等問題,具體表現(xiàn)在以下幾個方面。

(一)實踐教學(xué)形式單一,實踐學(xué)時太少

新文科建設(shè)提出,“鼓勵支持高校開設(shè)跨學(xué)科跨專業(yè)新興交叉課程、實踐教學(xué)課程,培養(yǎng)學(xué)生的跨領(lǐng)域知識融通能力和實踐能力”[11]。2019年教育部教師工作司印發(fā)《特殊教育專業(yè)認證標準》,在第一級、第二級和第三級認證標準中都對課程結(jié)構(gòu)和實踐教學(xué)提出了明確要求,如理論課與實踐課設(shè)置合理,專業(yè)實踐與教育實踐有機結(jié)合,教育實踐時間累計不少于一學(xué)期,等等。

相關(guān)調(diào)查顯示,大部分高校特殊教育專業(yè)的實踐課程僅占整個課程學(xué)分比例的五分之一。少數(shù)高校教育見習的時間僅為4周,教育實習的時間最短為8周,最長為20周[12]。實習內(nèi)容基本上都是進行短時的班主任輔助工作和教育教學(xué),實習場所幾乎均為到特殊教育學(xué)校或特殊教育康復(fù)機構(gòu)。由此可見,實踐學(xué)時太短、實習內(nèi)容單調(diào)、實習場所單一是當前高校特殊教育專業(yè)存在的突出問題。由于理論與實踐課程比例失衡,導(dǎo)致學(xué)生理論知識掌握不全,教育教學(xué)能力未得到充分鍛煉,兒童康復(fù)干預(yù)能力更是缺乏,在很大程度上影響了學(xué)生從業(yè)信心的樹立與職業(yè)技能的養(yǎng)成,更影響著未來特殊兒童的全面發(fā)展與健康成長。

(二)康復(fù)類課程不足,醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)類課程缺乏

《“十四五”特殊教育發(fā)展提升行動計劃》明確要求,促進醫(yī)療康復(fù)與特殊教育融合,提高殘疾學(xué)生教育教學(xué)、康復(fù)訓(xùn)練的針對性和有效性[13]。特殊教育與康復(fù)、醫(yī)學(xué)的跨學(xué)科有機融合既是提高特殊教育事業(yè)質(zhì)量的有效途徑,也是新文科發(fā)展對特殊教育專業(yè)提出的新要求。

筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn),當前我國高校的課程體系設(shè)置中,濱州醫(yī)學(xué)院已在特殊教育專業(yè)課程中設(shè)置了完善的康復(fù)治療課程群,多數(shù)院校都將特殊兒童康復(fù)概論(或特殊兒童康復(fù)與訓(xùn)練)課程作為專業(yè)必修課,同時零星開設(shè)運動治療、作業(yè)治療、語言治療等康復(fù)類課程,且都為選修課,與特殊教育密切相關(guān)的醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)類課程較為缺乏。由此可見,雖然高校已意識到在特殊教育專業(yè)設(shè)置康復(fù)類課程是必然趨勢,醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)類課程開設(shè)很有必要,但受各種因素影響,這兩類課程的開設(shè)更多是象征性的點綴,并未放在課程體系中的重要位置。如何在新文科背景下,立足當前社會發(fā)展迫切需求,科學(xué)合理地將康復(fù)類課程與醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)類課程有機融入特殊教育人才培養(yǎng)中,已成為特殊教育領(lǐng)域亟須解決的關(guān)鍵問題。

(三)職業(yè)素養(yǎng)與信息技術(shù)培養(yǎng)課程偏少

推進新文科建設(shè),要遵循守正創(chuàng)新、價值引領(lǐng)、分類推進三個基本原則。強化價值引領(lǐng),使學(xué)生堅定文化自信,自覺踐行社會主義核心價值觀,是新文科建設(shè)的內(nèi)在要求。2015年頒布的《特殊教育教師專業(yè)標準(試行)》將“師德為先”放在了基本理念的首要位置,并提出要“熱愛特殊教育事業(yè),具有人道主義精神,關(guān)愛殘疾學(xué)生”[14]。教育對象的特殊性使得特殊教育教師更應(yīng)具備崇高的職業(yè)理想與職業(yè)道德。

張茂林指出,我國特殊教育教師隊伍的職業(yè)素質(zhì)總體水平并不高,僅處于中等偏上水平,其中人格素養(yǎng)表現(xiàn)最好,知識素養(yǎng)次之,能力素養(yǎng)最差[14]。顯然,特殊教育教師職業(yè)素養(yǎng)亟須從各方面進行提高。目前我國高校的課程體系中,培養(yǎng)特殊教育教師職業(yè)素養(yǎng)的專門課程設(shè)置較少。筆者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),部分高校雖然開設(shè)了教師情緒管理、普通話與教師語言藝術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)、特殊兒童班級管理等課程,但大多為專業(yè)選修課,與學(xué)生信息能力培養(yǎng)相關(guān)的課程只有現(xiàn)代信息技術(shù),這與特殊教育教學(xué)中所需要的信息教學(xué)能力與素養(yǎng)嚴重不符。因此,在新文科背景下,要在專業(yè)課程中進行知識模塊整合,以交叉融合、繼承創(chuàng)新、協(xié)同共享為主要途徑,突出職業(yè)素養(yǎng)培育和信息素養(yǎng)提升,構(gòu)建一套有深度、有廣度、有高度、有溫度的特殊教育專業(yè)課程體系,從而全面提高人才自主培養(yǎng)質(zhì)量。

三、新文科背景下特殊教育專業(yè)課程體系的構(gòu)建路徑

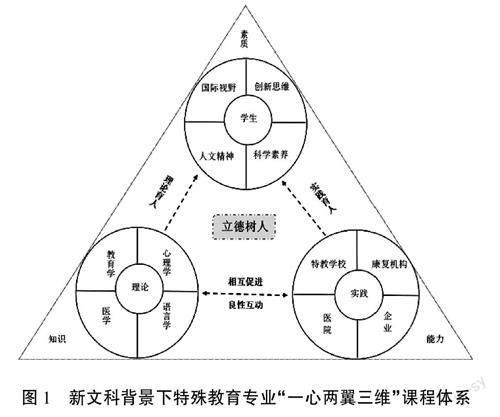

新文科建設(shè)的聚焦點在于專業(yè)課程重組[16]。《新文科建設(shè)宣言》提出,“要把握專業(yè)優(yōu)化、課程提質(zhì)、模式創(chuàng)新‘三大重要抓手,提高學(xué)生思想覺悟、道德水準、文明素養(yǎng),培養(yǎng)擔當民族復(fù)興大任的新時代文科人才”[17]。顯然,課程體系作為專業(yè)知識的傳承載體,不僅關(guān)系著特殊教育專業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量,更關(guān)系著特殊兒童的身心發(fā)展與康復(fù)水平。在新文科理念的指導(dǎo)下,應(yīng)對教育學(xué)、心理學(xué)學(xué)科知識進行繼承發(fā)展,與康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、社會學(xué)、語言學(xué)等學(xué)科內(nèi)容進行知識整合,通過學(xué)科交叉、能力交融、素養(yǎng)提升,構(gòu)建“一心兩翼三維”的特殊教育專業(yè)課程體系,具體見圖1。

(一)堅守立德樹人初心,明確人才培養(yǎng)方向

為誰培養(yǎng)人、培養(yǎng)什么樣的人、怎樣培養(yǎng)人是教育的根本問題。新文科的育人價值就在于培根鑄魂[18]。新時代新文科培養(yǎng)的人才,不但要掌握深厚的理論知識、過硬的實踐技能,而且還要樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,具有家國情懷和擔當民族復(fù)興大任的使命感。

新文科背景下特殊教育專業(yè)課程體系的構(gòu)建,必須將立德樹人這一根本任務(wù)置于核心位置。通過理論課程和實踐課程這“兩翼”,把課程思政充分滲透其中,從而發(fā)揮二者育人最大合力。同時,課程體系重構(gòu)的落腳點在于使學(xué)生具有國際視野和創(chuàng)新思維,實現(xiàn)知識傳授、能力培養(yǎng)與價值塑造的有機統(tǒng)一。同時,新文科建設(shè)背景下,特殊教育專業(yè)課程的改革要把握好學(xué)科交叉、融合創(chuàng)新這一原則,將思想政治教育融入每一門課程,從知識、能力和素質(zhì)這“三維”出發(fā),進而培養(yǎng)適合新時代社會發(fā)展所需要的復(fù)合應(yīng)用型高素質(zhì)特教人才。

(二)重組知識模塊,跨學(xué)科整合課程

特殊教育因其教育對象的特殊性,要求特殊教育教師必須具備全面的專業(yè)知識和熟練的專業(yè)技能。在新文科建設(shè)背景下,跨學(xué)科整合教育學(xué)、心理學(xué)、醫(yī)學(xué)、語言學(xué)各學(xué)科相關(guān)知識內(nèi)容,重組知識模塊,依靠通識教育課程、專業(yè)基礎(chǔ)課程、專業(yè)核心課程和專業(yè)選修課程,實現(xiàn)理論課程育人。

如圖1所示,理論課程需要進行“醫(yī)教結(jié)合”和“教康結(jié)合”,也需要與語言學(xué)結(jié)合。通過通識教育課程的學(xué)習,推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦、入心,使學(xué)生掌握信息技術(shù)的基礎(chǔ)知識,初步了解特殊教育和特殊兒童,理解殘疾是人類多樣性的一種體現(xiàn)。在專業(yè)基礎(chǔ)課程和專業(yè)核心課程中,整合教育學(xué)與臨床醫(yī)學(xué)知識,增加醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)類課程,例如醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)、兒童保健學(xué)等課程,從而使學(xué)生能夠更加清晰地了解各種障礙類型的醫(yī)學(xué)解釋,為未來進行特殊兒童精準康復(fù)奠定理論基礎(chǔ)。同時,整合教育學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)知識,形成康復(fù)治療學(xué)課程群,通過學(xué)習人體發(fā)育學(xué)、人體運動學(xué)、特殊兒童診斷與評估、康復(fù)評定學(xué)、物理治療學(xué)、特殊兒童言語-語言治療、運動療法與作業(yè)療法等課程,使學(xué)生能夠扎實掌握特殊兒童教育診斷與評估技能,具備跨學(xué)科跨領(lǐng)域的知識與能力。專業(yè)選修課課程方面,在已有的國家通用手語、國家通用盲文、“三字一畫”等課程基礎(chǔ)上,應(yīng)增設(shè)特殊教育信息技術(shù)、手語語言學(xué)、特殊教育教師職業(yè)素養(yǎng)等課程,拓寬學(xué)生視野,涵養(yǎng)人文精神,提高溝通協(xié)作能力和科學(xué)素養(yǎng)。跨學(xué)科整合特殊教育專業(yè)課程,使學(xué)生同時具備教育與兒童康復(fù)的雙重能力,加深學(xué)生對特殊兒童的認識,關(guān)心、關(guān)愛和尊重每一位特殊兒童。

(三)重構(gòu)實踐方式,強化實踐課程體系

理論課程和實踐課程是課程體系的“兩翼”,二者相輔相成、缺一不可。實踐課程體系的完善與否,直接決定了學(xué)生實踐能力的強弱。新文科建設(shè)強調(diào)要培養(yǎng)學(xué)生的跨領(lǐng)域?qū)嵺`能力,這要求特殊教育專業(yè)必須改變實踐形式,創(chuàng)新實踐模式。

從實踐方式來看,新文科背景下特殊教育專業(yè)的實踐可以采用“課程見習+教育見習+教育綜合實踐+康復(fù)綜合實踐+教育實習+教育研習”的模式,使學(xué)生在專業(yè)實踐過程中,逐漸養(yǎng)成“觀察—思考—行動—驗證”的思維習慣,切實提高教育和康復(fù)干預(yù)能力。具體而言,從大一開始逐步滲透特殊教育專業(yè)理念與職業(yè)情感,采取課程見習和教育見習相結(jié)合的方式,到特殊教育學(xué)校、兒童康復(fù)機構(gòu)等單位學(xué)習。大二學(xué)年主要進行教育綜合實踐,即圍繞特殊教育學(xué)校教學(xué)活動設(shè)計與實施、特殊教育學(xué)校課程說課、手語與盲文推廣活動等內(nèi)容,培養(yǎng)學(xué)生的教育教學(xué)能力與專業(yè)技能。大三學(xué)年重點進行康復(fù)綜合實踐,利用校內(nèi)實驗室、兒童康復(fù)機構(gòu)、醫(yī)院中兒童康復(fù)中心等,圍繞特殊兒童心理治療、特殊兒童游戲治療等開展。大四學(xué)年則集中進行教育實習和教育研習。

從實踐場域來看,新文科背景下的特殊教育專業(yè)實踐應(yīng)從單一的特殊教育學(xué)校轉(zhuǎn)變?yōu)椤疤厥饨逃龑W(xué)校+兒童康復(fù)機構(gòu)+醫(yī)院兒童康復(fù)科+特殊教育企業(yè)”的多基地實習。其中,醫(yī)院兒童康復(fù)科的實習內(nèi)容,應(yīng)從特殊兒童診斷評估、特殊兒童康復(fù)訓(xùn)練、特殊兒童教育訓(xùn)練三方面進行。通過實習,能夠?qū)Σ煌系K類型的特殊兒童實施評估,并撰寫評估報告。同時,能夠根據(jù)特殊兒童的能力水平、興趣、需要及家長的要求,為特殊兒童制訂康復(fù)訓(xùn)練、教育訓(xùn)練的計劃與方案。當然,實踐課程體系中還應(yīng)包括大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目訓(xùn)練、特殊兒童康復(fù)技能比賽、特殊教育信息技術(shù)教學(xué)技能比賽、社區(qū)公益活動等各類活動。通過以上不同形式、不同種類、不同場地的學(xué)習與實習,切實提高學(xué)生的跨領(lǐng)域?qū)嵺`能力。

另外,新文科背景下特殊教育專業(yè)課程體系的重構(gòu)還需要高水平的跨學(xué)科師資團隊,需要從教學(xué)方式、教學(xué)手段、教學(xué)模式、教學(xué)組織形式等方面進行不斷探索與創(chuàng)新,因此這將是一個長期的過程。在進行課程體系重構(gòu)時,要緊緊把握新文科建設(shè)的內(nèi)涵與原則,充分考慮特殊兒童的殘障類型、程度、需求與學(xué)段,有機整合跨學(xué)科理論課程,提高實踐課程的學(xué)時比例,合理增設(shè)康復(fù)治療學(xué)課程群、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)類課程等相關(guān)的專業(yè)選修課,重視學(xué)生現(xiàn)代信息技術(shù)能力的培養(yǎng),進而培養(yǎng)出具有家國情懷、國際視野、創(chuàng)新思維、人文精神和科學(xué)素養(yǎng)的時代新人。

[參考文獻]

[1]

教育部.將分三年全面實施“六卓越一拔尖”計劃2.0[EB/OL].(2019-04-29)[2023-04-09]. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2019_zt4/tjx/mtjj/201904/t20190430_380197.html.

[2]樊麗明.中國新文科建設(shè)的使命、成就及前瞻[J].中國高等教育,2022(12):21-23.

[3][5][11][17]教育部.新文科建設(shè)工作會在山東大學(xué)召開[EB/OL].(2020-11-03)[2023-04-09]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202011/t20201103_498067.html?from=singlemessage&isappinstalled=0.

[4]教育部.教育部關(guān)于實施卓越教師培養(yǎng)計劃2.0的意見[EB/OL].(2018-09-30)[2023-04-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201810/t20181010_350998.html.

[6]侯雨佳,顏廷睿.從多學(xué)科到跨學(xué)科:對我國特殊教育學(xué)科發(fā)展范式的思考[J].殘疾人研究,2020(3):31-38.

[7]教育部.教育部關(guān)于印發(fā)《教育信息化2.0行動計劃》的通知[EB/OL].(2018-04-18)[2023-04-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html?authkey=inore3.

[8][9][13]國務(wù)院.國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門“十四五”特殊教育發(fā)展提升行動計劃的通知[EB/OL].(2021-12-31)[2023-04-09].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202201/t20220125_596312.html.

[10]郭志云,鄧猛,趙勇帥.我國特殊教育專業(yè)40年發(fā)展回顧與展望[J].中國特殊教育,2021(6):7-12.

[12]藺紅春,文勝利.特殊教育專業(yè)課程體系設(shè)置的比較研究——基于四所高校本科階段人才培養(yǎng)方案[J].現(xiàn)代教育論叢,2015(5):15-21.

[14]教育部.教育部關(guān)于印發(fā)《特殊教育教師專業(yè)標準(試行)》的通知[EB/OL].(2015-08-26)[2023-04-09]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/201509/t20150901_204894.html.

[15]張茂林,王輝.國內(nèi)特殊教育教師職業(yè)素質(zhì)現(xiàn)況調(diào)查與分析[J].中國特殊教育,2015(7):70-74.

[16]田里,劉亮.新文科背景下旅游本科專業(yè)課程體系建設(shè)研究[J].新文科理論與實踐,2022(3):82-95.

[18]樊麗明.關(guān)于育人的新文科觀[J].新文科理論與實踐,2022(1):6-10.

Research on the Construction of Special Education Curriculum System Under the Background of New Humanities and Social Sciences

ZHANG Junfang ZHU Rui CAO Tongtao

(School of Special Education, Binzhou Medical university Yantai Shandong 264003)

Abstract:With the complexity of social issues and the diversification of needs for children with special needs, the traditional talent cultivation of special education couldnt meet the urgent needs of the social market. Under the current background of the new humanities and social sciences curriculum construction, the curriculum system of special education has some problems, such as single practical teaching form, too few practical hours, insufficient rehabilitation courses, insufficient rehabilitation courses and medical basic courses, and unoutstanding training courses of professional quality and information technology. In the future, the special education specialty should build an interdisciplinary curriculum system integrating pedagogy, psychology, medicine and linguistics from the aspects of strengthening value guidance, integrating interdisciplinary courses and improving the education system of practical courses, so as to truly cultivate high quality composite application-oriented special education talents with teacher ethics first, ability first and international vision.

Key words:new humanities and social sciences; special education specialty; curriculum system

(特約編校 熊 琪)