我國職業康復研究熱點及發展趨勢

郭文斌 王君

[摘 要] 為推動我國職業康復事業發展,助力殘疾人就業進而實現共同富裕,運用CiteSpace軟件對408篇職業康復相關有效文獻進行可視化分析,結果發現,當前研究主要可分為“工傷康復”“殘疾人職業康復”“職業康復質量”“職業康復社會支持”四個主題,其中“工傷康復”和“殘疾人職業康復”為職業康復研究的核心主題。隨著社會發展,“職業康復質量”和“職業康復社會支持”逐漸成為新的研究熱點主題。未來,針對職業康復現狀,國家應做好頂層設計,出臺職業康復領域統一、切實的行業標準;加強多學科多專業協同發展的高水平職業康復專業人才建設;強化并提升基層社區職業康復水平,打造社區“一站式”職業康復基地;借助宣傳、無障礙環境創設、政策支持等提升職業康復社會支持保障體系構建水平。

[關鍵詞] 職業康復;CiteSpace;可視化分析;就業

[中圖分類號] C913.69

一、引言

就業是殘疾人的一項重要權利,也是他們平等參與社會生活的標志。2017年,《全國民政標準化“十三五”發展規劃》指出,要著重開展殘疾人就業、康復、照料、教育等社會服務[1]。2022年4月20日,全國人大常委會表決通過了《中華人民共和國職業教育法》修正案,對職業教育目標、效果等作出了更明確的規定,指明了新時代我國職業教育發展的方向,為殘疾人職業教育改革與發展帶來了新的機遇,也為促進殘疾人就業和共同富裕提供了保障。習近平總書記在黨的二十大報告中強調,“完善殘疾人社會保障制度和關愛服務體系,促進殘疾人事業全面發展”“強化特殊教育普惠發展”“消除影響平等就業的不合理限制和就業歧視”“健全就業公共服務體系,完善重點群體就業支持體系,加強困難群體就業兜底幫扶”[2]。在國家政策的引領下,我國職業教育、特殊教育、殘疾人職業教育和康復事業蓬勃發展。職業康復可以使暫時或永久殘疾的個體得以回歸工作崗位或成功就業,有助于充分發掘我國潛在勞動力,改善殘疾人及其家庭生活水平,促進共同富裕。依據國際勞工組織《殘疾人職業康復和就業公約》第159號公約規定,殘疾人職業康復包括職業能力評定、職業指導、職業訓練、職業介紹、就業、就業后指導六個方面[3]。職業康復是殘疾人全面康復的基本條件和途徑[4]。目前,我國職業康復研究多為傳統的文獻綜述或某一具體疾病的職業康復研究,缺乏科學的整理和統合,因此,使用可視化軟件系統梳理我國職業康復領域的研究現狀和發展趨勢,有助于從大數據視域更好地把握我國職業康復事業發展方向,為未來推動殘疾人就業進而實現共同富裕提供先期研究支持。

二、資料與方法

(一)數據來源

以中國知網作為數據來源,在高級檢索界面中,檢索主題=(職業康復OR高等職業OR康復專業OR職業倦怠OR康復治療),檢索時間設置為建庫至2022年12月31日,選取“中文”“期刊”數據庫作為文獻來源,搜索到相關文獻573篇。逐篇閱讀所有文獻后,人工排除招生簡章、報道、訪談等不符合要求的文獻以及與研究主題相關度不高的文獻,共篩選出有效文獻408篇。將所選文獻以Refworks格式導出,以便后續分析使用。

(二)研究工具

以美國德雷塞爾大學陳超美博士等人開發的CiteSpace(6.1.R6版本)軟件作為文獻研究工具。該軟件操作簡單便捷,是當前科研領域較為常用的一種可視化分析工具,借助其算法能科學地展現出我國職業康復研究的熱點領域及發展趨勢。

(三)研究過程

首先,導出前期獲得的408篇有效文獻的文本數據;其次,在CiteSpace軟件中創建主菜單項目,導入數據源,將控制面板的時間參數設置為1986年1月至2022年12月31日,時間切片為1年,閾值為TOP50,節點類型選擇Keyword,網絡裁剪選擇精簡每個切片,其余參數均采用默認選項;再次,運行CiteSpace軟件,通過加權算法、LLR算法、MI算法等分析高頻關鍵詞并調整相應參數,精簡與合并高頻關鍵詞,依次獲得關鍵詞共現圖、聚類分析圖、突現詞圖和時間線圖,反復調整參數優化圖譜并匯總成表;最后,解讀獲取的圖表,總結我國職業康復研究熱點及發展趨勢。

三、研究結果

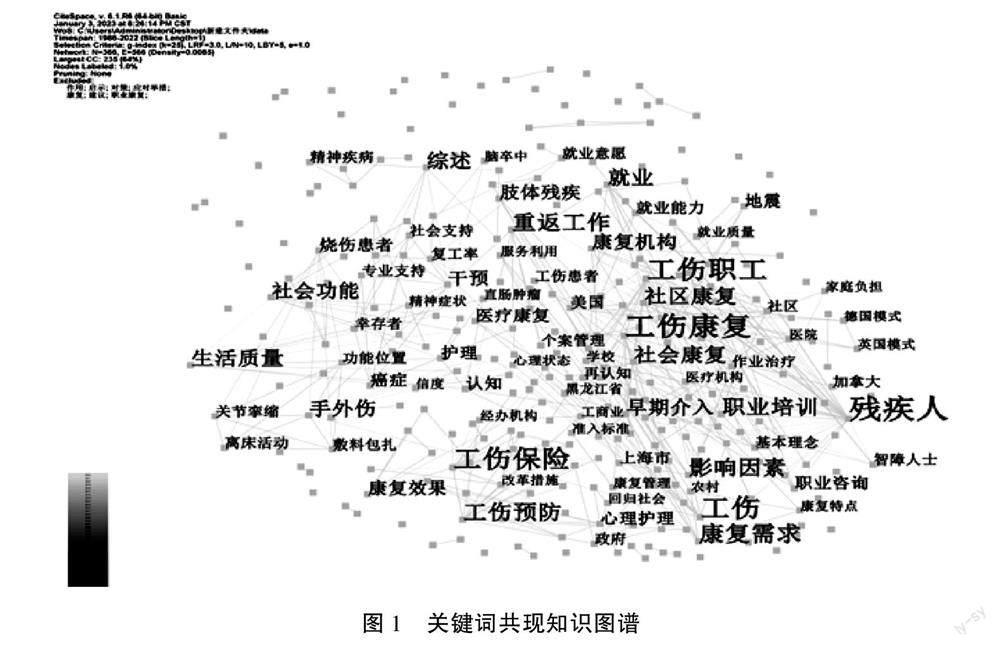

(一)關鍵詞共現分析

關鍵詞是一篇論文的核心縮影,高頻關鍵詞分析能夠在一定程度上反映出該領域的研究熱點。首先,運行CiteSpace軟件,將時間跨度設為1986—2022年,時間分割設置為1,選擇節點類型為關鍵詞,分析項目方法按照軟件默認設置不做變動,網絡裁剪選擇“Pruning sliced networks”。其次,將相似的關鍵詞進行組合(例如“重回工作崗位”合并為“回歸崗位”),剔除“職業康復”“康復”“啟示”“對策”等無效關鍵詞。最后,獲得我國職業康復研究的關鍵詞共現知識圖譜,詳見圖1。

圖1中,每一個節點均代表一個關鍵詞,而節點文字大小代表了此關鍵詞出現的頻率,文字越大說明該關鍵詞的出現頻率越高。中心性可以體現關鍵詞的重要程度,如果一個節點的中心性大于0.1,則表明這個節點重要程度較高,在研究中處于中心地位且影響范圍相對更大。節點連線表示各關鍵詞的共現關系,圖1包含了366個節點、566條連線,說明我國職業康復領域研究聚焦性不強,研究主題較為分散。在關鍵詞共現基礎上,篩選出位于前10的高頻關鍵詞和高中介中心性關鍵詞,結果見表1。

由表1可知,“殘疾人”“工傷”“工傷康復”“工傷職工”“工傷保險”的出現頻次居于前列且中心性都大于0.1,這些關鍵詞基本反映了這些年來我國職業康復領域研究的熱點及核心主題。“重返工作”“就業”“社會功能”“社區康復”“職業培訓”的出現頻次也較為靠前,它們的研究熱度也相對較高,但是其出現的頻次并不高,這從側面表明我國職業康復研究熱點較為分散。

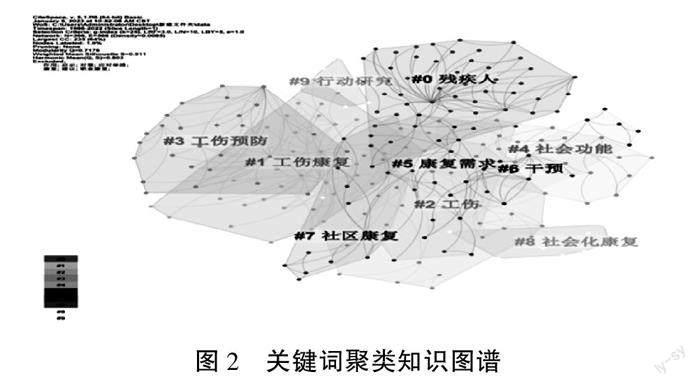

(二)熱點領域分析

關鍵詞聚類分析是在關鍵詞分析基礎上,利用聚類的統計學方法,把共現網絡關系簡化為數目相對較少的聚類的過程。首先,為了更好地分析我國職業康復的研究現狀,在關鍵詞共現的基礎上,使用“Log Likelihood Ratio”(LLR)算法進行標識。標識的數值若超過0.3,表明聚類結構較為顯著;若超過0.7,則代表聚類結構有較高的說服力。其次,將提取對象K選擇為關鍵詞,選取標簽為0—9共10個聚類標簽。最后,生成如圖2所示的關鍵詞聚類知識圖譜。

圖2中聚類模塊值Q為0.7178,聚類平均輪廓值S為0.911,表明該聚類圖譜的網絡結構和聚類清晰度均較好且可信度較高。圖2中#0、#1等代表聚類序號,序號越小說明聚類包含的關鍵詞越多,由此可歸納某一主題的主要研究領域。在圖2基礎上選擇“Cluster Explorer”生成關鍵詞聚類表,結果見表2。

圖2與表2中各個聚類之間的研究內容彼此重疊、滲透,各類之間的有效區分度不足。為對其進行精準分類,結合專家研判法,將我國職業康復研究劃分為四個主題領域。

1.工傷康復研究

工傷康復研究主題包括“工傷”“工傷保險”“工傷預防”“重返工作”等關鍵詞。工傷康復是指通過醫學救治和功能康復盡可能地保障工傷職工具有一定的生活和工作能力,最終能夠幫助職工回到原有工作崗位或再次成功就業[5]。工傷康復、工傷預防和工傷保險密不可分,充分合理地發揮其應有職能對減少或避免意外傷害、減輕工傷職工身體和經濟負擔、改善民生具有重要作用[6]。2006年底,國務院批準的《勞動和社會保障事業發展“十一五”規劃綱要》指出,要立足我國國情和時代要求,加快推動工傷保險事業發展,促進預防、補償、康復有效銜接,進一步落實居民勞動和社會保障要求[7]。在實踐的基礎上,《工傷康復診療規范(試行)》《工傷康復服務規范(試行)》等一系列政策文件先后印發。在政策推動下,我國的工傷康復事業取得了明顯進展。但是,目前依然存在早期醫療康復發展不足、工傷保險制度中預防和康復涉及較少等問題。

工傷康復中出現比較多的是肢體損傷、脊髓損傷、燒傷等,這些傷病如果在傷害早期及時進行醫療康復可以最大限度地避免致殘或減輕致殘程度,提高患者生存水平和生活質量。當前我國的工傷早期醫療康復發展仍有明顯不足,一方面,發展水平不均。三甲醫院早期醫療康復水平相對較好,醫療康復人員和設施配備較為完善,基層醫院早期醫療康復往往發展滯后,使得一部分工傷患者無論病情輕重均向三甲醫院聚集,造成醫療資源的浪費[8]。由于基層醫院早期醫療康復水平有限,不能及時進入或無力負擔三甲醫院治療費用的工傷患者往往不能得到較好的搶救性醫治,使患者部分功能喪失或出現后遺癥等,后續難以回歸工作崗位,生存質量降低。另一方面,我國醫療救治中早期康復介入率普遍較低。目前國內大多數地區的工傷定點醫院對工傷患者只按一般創傷患者處理,早期醫療康復的理念較為薄弱且通常缺乏配套的設施和人員[9]。研究發現,我國綜合醫院中骨科和神經內科早期康復介入率為10%上下,重癥醫學科為15%上下,即便是脊髓損傷和腦卒中等康復常見病種介入率也不到40%[10]。

預防是避免事故產生的重要前提,康復是事故產生后的搶救性舉措,而補償則是重要保障。大多數國家的制度在建立初期基本以工傷補償為主,隨著社會經濟發展,預防和康復現已成為工傷保險制度的重要組成部分。如今,工傷保險早已不再是單純的損失賠償,而是“預防+賠償+康復”的全方位保障體系[11]。我國的工傷保險制度相較國際發達國家仍略為滯后,工傷預防和工傷康復的部分進展緩慢,三大職能發展不平衡的問題在當前社會經濟高速發展、職業風險快速擴張的背景下越發凸顯,現行的工傷保險制度已經越來越無法滿足民眾的需要。與此同時,我國的工傷保險制度采用部分風險保障制,工傷事故發生后,就業單位要承擔部分賠償責任。即便該規定的出發點是敦促就業單位重視工傷預防,避免工傷事故發生,但由于制度規定還不健全,反而使工傷職工和就業單位因為賠償問題產生更多糾紛[12]。研究發現,企業性質與制度保障是工傷職工重返工作崗位的重要影響因素,國有企業、合資企業、獨資單位工傷職工的保障相對完善,但是個體單位往往只給職工提供基本的工傷補償,對工傷康復和康復后再就業不提供或僅提供少量支持[13]。

2.殘疾人職業康復研究

殘疾人職業康復研究主要包括“殘疾人”“殘障人士”“智力殘疾”“精神分裂癥”等關鍵詞。我國人口老齡化問題日趨嚴峻,殘疾負擔持續增長,殘疾人康復事業逐漸成為推動社會發展的重要任務之一[14]。黨的十九大報告明確指出,要“發展殘疾人事業,加強殘疾康復服務”[15]。《全國民政標準化“十三五”發展規劃》指出,要加快完善民政標準體系總體框架,強化標準化的兜底保障和引領提升作用,健全優化社會救助、殘疾人康復輔具及服務、殘疾人福利等領域標準體系,著重開展殘疾分類分級及評定與殘疾人就業、康復等社會服務,加強殘疾人專業服務技術、各類康復輔具管理要求等方面的標準研制工作[16]。康復是殘疾人基本的民生需求,是保障其生存權的重要途徑,殘疾人通過康復擁有一定的勞動能力,可以獲得回歸正常生活、工作的機會。因此,保障殘疾人獲得合適的康復服務是殘疾人保障事業的重大進步和關鍵節點[17]。

我國當前對殘疾人職業康復的研究主要集中于肢體殘疾者、聽力和視力殘疾者。精神分裂癥等嚴重的精神障礙是精神殘疾的重要病因。然而,長期以來,精神殘疾者都是我國職業康復服務的薄弱環節[18]。同時,我國殘疾人職業康復服務中職業能力評估起步較晚,且實際操作中更側重于職業知識、職業技能等硬性職業能力,社會交往、獨立出行、環境適應等軟性職業能力則通常被忽略[19]。此外,以智力殘疾為例,智力殘疾者在智力以及概念性、社交性和實踐性適應技能方面存在突出障礙,且往往伴隨情緒問題、行為問題等,使之難以按部就班地進行職業能力培訓[20]。基于殘疾人自身的特殊性,其職業康復往往面對諸多問題和阻礙,即便掌握了一定的職業能力也仍然不可避免地會陷入就業歧視、工作不穩定、薪資待遇水平低等就業困境。

3.職業康復質量研究

職業康復質量研究主題主要包括“康復需求”“行動研究”“工作滿意度”“生存質量”等關鍵詞。隨著我國經濟社會的發展,提升職業康復質量成為康復領域新的發展重點。為了提升康復質量,近些年來我國在殘疾人康復服務、救助制度、殘疾兒童康復服務等方面進行了許多探索,相繼頒布了《“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要》《殘疾預防和殘疾人康復條例》《社會福利機構管理暫行辦法》等重要的國家級法規政策文件,康復行業得以迅速發展[21],但依然存在缺乏高層次康復技術人員、康復行業標準不統一等問題。專業的康復技術人員是開展高質量康復服務的基石,國際上許多國家以本科為康復執業人員的硬性學歷指標,部分發達國家甚至將康復執業的學歷標準設為碩士、博士研究生。但是,我國當前仍缺乏嚴格的康復執業標準,大專或中專康復畢業生也可以取得相應的執業資格并在醫院康復科就業,部分從業人員甚至并沒有接受過系統的康復治療專業學習。高水平、高層次康復技術人員短缺是阻礙我國康復服務質量提升的重要因素之一[22]。同時,當前我國康復行業標準仍有待完善,部分標準已無法滿足社會市場經濟高速發展下人們對高質量康復服務的迫切需要。因此,應在政府主導、社會各界力量廣泛參與下,立足我國國情,建立法律和政策體系較為完備、各部門協調合作的標準化的康復機制,解決當前康復機構發展水平參差不齊、企業參與不積極等問題,加快推動職業康復質量提升[23]。

4.職業康復社會支持研究

職業康復社會支持研究主題主要包括“社會化康復”“社會功能”“社區康復”“回歸社會”等關鍵詞。社會支持是指他人或某個群體對處于弱勢地位的人提供的所有物質和精神支持。一般來說,社會經濟發展水平和文明程度越高,弱勢群體獲得的社會支持越豐富[24]。社會支持是職業康復的堅強后盾,能給職業康復提供各方面的支撐。以美國為例,美國將醫院、科研機構、教育機構等以孤獨癥患者為中心進行連接,形成了科學合理、系統有效的社會支持網絡,為患者提供了良好、便利的職業康復環境,極大地提升了職業康復的效率[25]。近年來,隨著國家對殘疾人事業發展的高度重視,各項保障性法律法規與制度逐漸完善,相關研究也開始關注殘疾人社會保障和社會融入的諸多方面。但是研究發現,當前我國的殘疾人群仍普遍面臨教育和康復資源缺乏、經濟和精神壓力大、社會融入難等困境,且缺乏獲得社會支持的渠道和能力。同時,我國的社會支持工作還存在相關的社會保障政策比較缺乏、社會工作服務缺乏連續性、社會工作者對特殊兒童了解不全面等問題[26]。因此,應當進一步完善職業康復相關的政策法規,加大宣傳力度,擴大社會對殘疾人的關注程度。社區和社會工作者則應提高對各類殘疾人的了解程度并充分發揮橋梁中介作用,將各種職業康復資源相連接,給予殘疾弱勢人群多方面的社會支持。

(三)前沿趨勢分析

突現詞是某個時間段內研究頻次激增的關鍵詞,可以在一定程度上體現某個特定時間段的研究趨勢。在圖1基礎上,選擇“Burstness”,將其閾值設定為0.4,生成職業康復研究關鍵詞突現圖,結果見圖3。

由圖3可以看出,1986—2010年,職業康復研究關鍵詞的突現詞主要有“殘疾人”“社會康復”“職業咨詢”“職業培訓”。1998—2012年,“工傷預防”“工傷保險”“工傷職工”“工傷康復”等詞被引頻次突增,且“工傷康復”在職業康復研究中突現強度最大。2014年起,“社區”“手外傷”“重返工作”“生活質量”“肢體殘疾”等關鍵詞逐漸突現,其中“社會功能”“影響因素”“康復效果”“綜述”和“就業”突現至今,說明這些內容可能成為我國職業康復領域未來的研究趨勢。

關鍵詞時間線分析可以將關鍵詞呈現在時間線橫軸的相應時間節點上,能直觀地展現我國職業康復領域研究關鍵詞的時間分布。將關鍵詞突現圖和時間線圖相結合,可以較好地分析該領域的發展趨勢。運行CiteSpace軟件,在關鍵詞共現的基礎上,生成職業康復研究關鍵詞時間線圖,如圖4所示。

由圖4可以看出,自1986年以來,我國職業康復研究節點由稀疏到密集,發展迅速,且各個時間段的研究側重點也存在差異。結合圖3和圖4進行分析并查找相關資料后,可將我國職業康復研究劃分為萌芽期(1986—1997年)、快速發展期(1998—2011年)、平穩發展期(2012—2022年)三個階段。

1.萌芽期(1986—1997年)

改革開放以來,我國殘疾人事業有所恢復和發展,1988年《中國殘疾人事業五年工作綱要(1988—1992年)》、1989年《關于發展特殊教育的若干意見》的頒布促進了殘疾人教育事業的快速發展。1990年,在殘疾人全面康復理念的指導下,中國康復研究中心正式建立了我國第一個職業康復研究機構。同時,積極學習發達國家的先進經驗,結合我國國情,明確了殘疾人職業康復的各項工作內容和工作流程,通過各地逐漸設立的省級殘疾人康復中心,有力推動了我國殘疾人職業康復事業發展[27]。1991年《殘疾人保障法》開始實施,并對殘疾人就業作了明確規定,但涉及篇幅較少。這一時期,我國的職業康復開始萌芽并緩慢發展。然而,由于相關政策較少、社會關注度較低、專業人員缺乏、資金不足等原因,文獻數量較少,研究熱點主要集中在“殘疾人”“社會康復”“職業培訓”“職業咨詢”等方面。

2.快速發展期(1998—2011年)

這一時期,我國頒布了一系列關于殘疾人就業的政策法規。2007年,我國正式加入聯合國《殘疾人權利公約》,同年印發了《殘疾人就業條例》。該條例對殘疾人就業的形式、歸屬于政府的職責、社會應當履行的義務、如何組織實施各項殘疾人就業保障措施等作出明確規定。2008年,修訂版的《殘疾人保障法》頒布,其中明確規定國家應當保障殘疾人平等享有康復服務、接受教育、勞動就業、參與文化生活、獲得社會保障等合法權利,且對法律責任作出了全面規定[28]。在國家政策推動下,“就業”“就業能力”“就業質量”等關鍵詞開始突現。同時,“非典”和汶川大地震這類突發性公共事件的發生使“工傷”“工傷職工”“工傷保險”“工傷康復”等成為這一時期討論和研究的熱點問題。如2003發布的《關于因履行工作職責感染傳染性非典型肺炎工作人員有關待遇問題的通知》指出,抗擊非典過程中,工作人員因正常履行工作職責導致感染甚至死亡的,屬于工傷[29]。2008年6月,國務院發布的《國務院關于支持汶川地震災后恢復重建政策措施的意見》明確規定,對參保工傷保險的地震傷亡職工,按相應工傷標準賠付,必要時可動用部分全國社會保障基金[30]。

3.平穩發展期(2012—2022年)

2012年,我國進入中國特色社會主義現代化建設新時期。黨的十八大提出,“努力辦好人民滿意的教育,推動實現更高質量的就業”[31],將殘疾人共同富裕納入議題。2015年,《國務院關于加快推進殘疾人小康進程的意見》頒布。2016年,國務院印發《“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要》,提出“把加快推進殘疾人小康進程作為全面建成小康社會決勝階段的重點任務,重點關注農村、貧困地區殘疾人以及殘疾程度較高嚴重影響就業和生活的殘疾人,加快完善我國各地殘疾人權益保障和扶助體系”“全面推進無障礙環境建設,注重殘疾人社區康復服務項目”“有效開展志愿助殘服務,營造良好的扶殘助殘社會環境”[32]。2021年,《“十四五”殘疾人保障和發展規劃》提出,要立足我國國情改善原有的殘疾人職業培訓模式,提高職業培訓質量,加強農村等落后地區的殘疾人職業培訓普及,進一步提升殘疾人就業創業能力[33]。這一時期我國職業康復相關政策不斷完善,將實現全面小康、促進共同富裕作為發展重點,對職業康復、就業質量、無障礙環境等提出了更高的要求。由此,“社區”“社會功能”“康復效果”“復工率”“影響因素”“農村”“就業意愿”等內容的研究熱度越來越高。

四、研究結論及啟示

(一)研究結論

整體來看,我國職業康復研究自1986年至今處于逐漸上升的狀態。當前我國職業康復領域研究可以分為“工傷康復”“殘疾人職業康復”“職業康復質量”“職業康復社會支持”四個主題。其中“工傷康復”和“殘疾人職業康復”始終是這些年來我國職業康復研究的核心主題。同時,在黨的領導下,我國取得全面建成小康社會的偉大歷史性成就,開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程,對提高人民生活質量、充分保障人民平等參與和發展的權利、促進全體人民共同富裕等方面提出了新的奮斗目標。在這一背景下,“職業康復質量”和“職業康復社會支持”也逐漸成為新的研究熱點主題。

(二)啟示

1.做好頂層設計,出臺職業康復領域統一、切實的行業標準

行業標準是行業發展的基線。政府部門應聯合社會組織、教育部門、科研機構等廣泛聽取各標準研制的意見,提高社會力量參與的積極性,通過標準化試點及項目調研,為職業康復領域制定科學統一、切合實際的行業標準,逐步規范我國職業康復流程,減少行業亂象,提高康復效果。首先,拓展醫保項目、增加醫保撥款可以減輕殘疾人等弱勢群體就醫難、康復難等問題,讓更多弱勢群體通過職業康復獲得就業能力,回歸社會;其次,加強職業康復質控管理,提高康復醫師、治療師工作效率和質量,降低康復對象住院次數及康復費用,盡量減輕患者治療負擔,合理利用醫保基金;再次,優化升級工傷保險制度,擴大工傷保險覆蓋面,合理劃分工傷補償責任和金額,統籌各種資源積極發展工傷康復,建立預防、康復、補償有效銜接,科學合理的工傷保險制度;最后,加大對基層機構的扶持力度,鼓勵三甲醫院與基層醫院“結對子”,對入職基層的高水平人才調高補貼水平等,提高基層醫院早期醫療康復和職業康復水平。此外,應明晰各級政府部門職責,強化多部門協作,合理統籌各方面政策形成政策合力,高效整合并利用相關資源支持殘疾人就業,加快推動我國職業康復事業發展。

2.加強多學科多專業協同發展的高水平職業康復專業人才建設

職業康復的對象具有多樣性,包括肢體障礙者、精神障礙者、智力障礙者等。與此相對應,職業康復服務同樣具有多樣性,且貫穿從早期醫療救治到提供就業支持整個環節,其注定需要多學科多專業協同發展。針對我國當前專業技術人員緊缺、高學歷層次人才偏少的現狀,應逐漸擴大本科、碩士、博士層次職業康復相關專業的招生數量,并通過健全專業課程設置、優化傳統教學模式、改善師資隊伍水平、完善人才考核標準和認證制度等措施積極培養高水平的專業技術人才。同時,應注意加強跨專業、跨學科合作,鼓勵建立教育康復、康復醫學、康復工程、職業康復、學前特殊教育等新興綜合性專業,培養更符合新時代社會發展要求和人民發展需求的綜合性、創新性、應用型人才。此外,還應重視科技創新與學科建設的積極關系,形成學科發展促進設備和技術革新、設備技術革新推動學科發展的良性循環,利用互聯網構建線上職業康復資源平臺,為專業從業者和有需要的人群提供更全面、更便利、更專業的支持服務。

3.強化并提升基層社區職業康復水平,打造社區“一站式”職業康復基地

需要職業康復的部分對象由于其傷病或障礙,獨立出行往往困難重重,這就提示我們要加強社區康復的建設,建立“一站式”職業康復基地,就近為其提供服務。“一站式”職業康復基地應拓展社區康復的內容,從單一的醫療康復逐步走向賦權增能的全方位社區康復。一方面,要注重社區康復中心職工培訓和考核,定期開展社區職業康復技能大賽、社區職業康復滿意度評比等活動,充分發揮社區康復中心的支持作用,大力提升基層社區職業康復水平。另一方面,還要加強與上級醫院的聯系,優化社區康復中心管理,提供就近輔助器具定制服務,為社區“一站式”康復提供基礎保障。同時,社會工作者和國家對企業的福利政策應當發揮積極作用,形成社區康復中心—社會工作者—企業的良性循環,為服務對象提供合適的就業機會。社區康復中心除專業人員外還可以吸納居委會成員、社區居民以及殘疾人家庭成員等,逐步形成多元主體共同參與的社區康復服務結構,充分發揮社區自身的融合環境作用,促進殘疾人社區融入,為其融入社會奠定基礎。

4.構建職業康復社會支持保障體系

應借助官方媒體和各類新媒體平臺,通過公益廣告、案例宣傳等方式,增進社會公眾對職業康復、各類殘疾人、社會工作者及其他相關人士的科學認識,提高我國對職業康復者的接納程度,減少或避免其在生活和就業中遇到的歧視現象,并逐步形成尊重、關愛和融合的社會氛圍,提高職業康復對象及其家庭的生活信心并提高生活質量。無障礙設施和環境是殘疾人及弱勢人群順利參與社會生活的基石,但其服務對象并非只局限于殘疾人,還包含需要獲得幫助的健全人,如孕婦、老年人等。因此,我國應進一步加強無障礙設施和環境的建設與監管,為弱勢人群的社會活動開辟綠色通道。此外,對職工保障相對完善、工傷保險落實到位、樂于接納工傷職工重返工作崗位的企業應提出表揚,對缺乏責任心、拒不落實職工保障措施的企業也應提出批評并適當予以公示。對招收殘疾人的企業應提供減少稅收、官方宣傳表彰、政府優先采購其產品等優待政策,積極助力福利企業發展,鼓勵企業為有一定工作能力的殘疾人提供就業機會,但同時也要對其加強監管,避免企業鉆政策空子。

[參考文獻]

[1][16]國家發展和改革委員會.全國民政標準化“十三五”發展規劃[EB/OL].(2017-07-07)[2023-01-05].https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzxgh/201707/W020191104624328119100.doc.

[2]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2022-10-26(01).

[3]陸莎,傅王倩.美國殘疾人職業康復發展的政策演進與實踐模式[J].現代特殊教育,2022(8):49-54.

[4]孫知寒.對加強職業康復工作促進殘疾人就業的探討[J].殘疾人研究,2012(4):58-61.

[5]李輝,趙胥弘,黃玉芹,等.工傷康復,如何助傷殘職工重返社會?[J].中國社會保障,2020(11):42-45.

[6][7]國務院.國務院批轉勞動和社會保障事業發展“十一五”規劃綱要的通知[EB/OL].(2006-10-13)[2023-01-05].http://www.gov.cn/zwgk/2006-11/08/content_436541.htm.

[8]張毅.關于對現階段工傷康復工作的思考[J].中國集體經濟,2021(16):155-156.

[9]沈無瑕,程軍,郭元吉.工傷康復定點醫療機構服務現狀與對策分析[J].中國醫院,2020(9):31-33.

[10][22]黃文柱,嚴文,王志軍,等.工傷康復調查制度在早期介入手外傷康復治療中的效果[J].中國康復理論與實踐,2017(10):1226-1230.

[11]周謀望.以康復醫學專業質量管理與控制為抓手,促進學科同質化發展[J].中國康復醫學雜志,2021(11):1337-1338.

[12]陳雅茹.工傷保險制度國際比較及經驗借鑒[J].合作經濟與科技,2022(22):180-182.

[13]喬慶梅.第四次工業革命背景下中國工傷保險制度的重構與發展[J].社會保障評論,2022(3):70-80.

[14]楊曉姍,張勝嵐,林岳卿.影響工傷職工重返工作崗位的因素分析[J].中國康復醫學雜志,2016(4):443-446.

[15]習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[R/OL].(2017-10-18)[2023-01-05].http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm.

[17]范韞儀,鄭曉瑛.我國殘疾人精準康復服務行動實施效果評估[J].中國康復理論與實踐,2022(10):1117-1125.

[18]席恒,王睿.權益與保護:中國共產黨百年殘障保障政策的歷史演進[J].東岳論叢,2021(10):12-23.

[19]鄭宏,鞠康.嚴重精神障礙殘疾者“醫院-社區一體化”職業康復規范化建設研究[J].中國全科醫學,2018(35):4328-4333.

[20]周姊毓.國際視角下的殘疾人職業能力評估發展及啟示[J].殘疾人研究,2017(4):78-84.

[21]王勝男,邱卓英,孫宏偉,等.智力殘疾人的職業康復:理論架構、方法與服務[J].中國康復理論與實踐,2019(1):22-28.

[23]朱建峰,王加倩.殘疾兒童康復服務標準化工作初探[J].中國質量與標準導報,2020(6):70-72.

[24]唐瑞瑞,呂軍.我國殘障人群康復服務標準體系分析及對策研究[J].中國標準化,2022(13):117-121.

[25]林順利,孟亞男.國內弱勢群體社會支持研究述評[J].甘肅社會科學,2010(1):132-135.

[26]胡務,彭媛,王雙.美國自閉癥兒童的康復與社會保障[J].中國社會保障,2021(5):46-47.

[27]黃茂華,余菊芬.社會工作介入我國特殊教育研究現狀[J].綏化學院學報,2021(10):156-160.

[28]孫知寒.對加強職業康復工作促進殘疾人就業的探討[J].殘疾人研究,2012(4):58-61.

[29]勞動和社會保障部,人事部,財政部,等.關于因履行工作職責感染傳染性非典型肺炎工作人員有關待遇問題的通知[J].中國人口年鑒,2004:89.

[30]喬慶梅.突發性公共事件應對中我國工傷保險的立法實踐與決策選擇[J].社會保障研究,2021(6):35-42.

[31]胡錦濤.堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進 為全面建成小康社會而奮斗——在中國共產黨第十八次全國代表大會上的報告[R/OL].(2012-12-08)[2023-01-05]. http://news.sina.com.cn/c/2012-11-18/040425602996.shtml.

[32]國務院.國務院印發“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要[EB/OL].(2016-08-17)[2023-01-05]. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-08/17/c_129237181.htm.

[33]李雯鈺,羅筑華.我國殘疾人職業教育政策的歷史透視、邏輯探尋與改進空間[J].殘疾人研究,2022(2):63-71.

Hotspots and Development Trend of Vocational Rehabilitation Research in China

GUO Wenbin WANG Jun

(School of Education, Hainan Normal University Haikou 571158)

Abstract:In order to promote the development of vocational rehabilitation in China and assist the employment of disabled people so as to achieve common prosperity, this article uses Cite Space software to search through China National Knowledge Internet and gets 408 articles related to effective vocational rehabilitation literatures. From the aspects of keyword co-occurrence, keyword clustering and other aspects for visualization analysis, it summarizes the research hotspots and development trends by visualized analysis. The results show that current researches can be mainly divided into four themes of “occupational injury rehabilitation” “vocational rehabilitation of the disabled”, “quality of vocational rehabilitation” and “social support of vocational rehabilitation”. Among them, “occupational injury rehabilitation” and “vocational rehabilitation of the disabled” are the core themes of vocational rehabilitation researches. With the development of society, “quality of vocational rehabilitation” and “social support of vocational rehabilitation” have gradually become new hot topics of research. In the future, according to the current situation of vocational rehabilitation, the country should do a good job of top-level design, and introduce unified and practical industry standards in the field of vocational rehabilitation; strengthen the construction of high-level vocational rehabilitation professionals with multi-disciplinary and multi-specialty coordinated development; strengthen and improve the level of vocational rehabilitation in grassroots communities, and build one-stop community vocational rehabilitation bases; promote the construction of social support and security system for vocational rehabilitation by means of publicity, creation of barrier-free environment and policy support.

Key words:occupational rehabilitation; CiteSpace; visualized analysis; employment

(責任編輯 張彩霞)