中國畫臨摹要有繼承,亦要有發展

于文江

我們常說“看畫”,實際上更為重要的是“讀畫”,二者不是同一概念,“看”可以是浮光掠影看熱鬧,但“讀”卻是感悟和研究。就中國畫的臨摹而言亦是如此,臨摹并非臨摹表象,而是要深入體會和研究,真正感受前人畫時的狀態,甚至盡可能進入那種狀態,才能更多、更好、更深刻地理解前人的創作心境與創作狀態。同時,臨摹也是記憶和消化的過程,完全的“摹”“描”只能停留于膚淺的表面。只有深入理解繪畫的造型、筆墨、構成等等,才能真正體會其內在與意境。

我主攻中國人物畫的創作,相比山水畫和花鳥畫在現代的發展,人物畫的發展是最快的。或者說山水畫、花鳥畫已經在前人的筆下太“高”了,尤其是花鳥畫,不似山水可以不斷皴擦點染去豐富和調整,所謂“寫”恰恰在花鳥畫創作上體現得最明顯,寥寥幾筆,筆筆見性情。相較而言,人物畫的造型與筆墨相對單一,也無過多樣本臨摹學習,但恰恰當下的中國人物畫創作要從山水畫和花鳥畫方面吸收一些筆墨經驗。如新浙派人物畫家李震堅、方增先、周昌谷等老先生大多吸收了花鳥畫的筆墨經驗。

而在當下,人物畫創作可借鑒的方面就更多了。我從工筆人物轉到寫意人物的過程中就臨摹了大量的山水人物和花鳥畫,從中揣摩中國畫的筆意,如陳老蓮的《水滸葉子》和任伯年的繪畫等。人物畫有造型的局限,筆墨如何“寫”出來是一門學問。很多人對寫意的概念有偏差甚至是歪曲,并非“逸筆草草”就是“寫”,而應是“寫”出胸中之意。造型藝術的筆墨從來不是單一的,吳冠中曾講“筆墨等于零”,是指離開了造型的筆墨等于零、為了筆墨而筆墨等于零,很多人卻錯誤地將筆墨神圣化。

以此而言,臨摹不是目的。臨摹古畫只追求“一模一樣”實不可取,而應在臨摹的過程中認真體會和消化其內質。臨摹是中國畫研習的一個方法,最重要的還是要形成自己的創作,有繼承,亦有發展,中西通,古今亦通。這也是藝術的難點和魅力之處。李可染曾言“用最大功力打進去,最大勇氣打出來”,即是如此。

反言之,臨摹不是目的,但是,我們一定要臨摹。

臨摹是需要去感悟的。我常和學生講,回頭看很重要。同樣臨摹一幅畫,有的人陷入程式化僵局,有的人卻收獲良多。我年輕時有幸拜訪黃胄先生,印象深刻的是他的畫室桌上就放著一本任伯年的畫集,這樣一位杰出的畫家還在不斷臨摹。當然,他已經不像“小學生”一樣去臨摹了,而是取其意。他少有的一些畫古人的繪畫,我想就是他從陳老蓮、任伯年等的繪畫中感受后再創作的。這樣臨摹的故事有很多,臨摹沒有一定的程式,也不是教出來的,而是悟出來的,有人很快能夠悟到,有的人卻跳不出臨摹的圈子。

即使同一個人,年輕時的感悟和當下也是截然不同的。年輕時懵懂,流于皮毛,等真正吃透了再回來下功夫臨摹,收獲是完全不一樣的。就如同繪畫教科書《芥子園畫譜》,從用筆方法到具體景物的筆墨技法,從創作示范再到章法布局,都有完整的程式甚至是口訣,但當從生活中真實體會,有了一定的積累再回頭看,收獲又不一樣了。所以說寫生和造型對畫家,尤其是人物畫家而言是要跟隨一生的。一路走來,臨摹和寫生是連貫的。

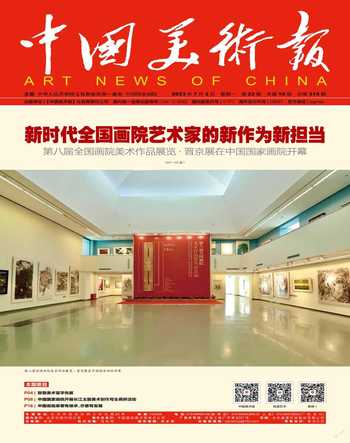

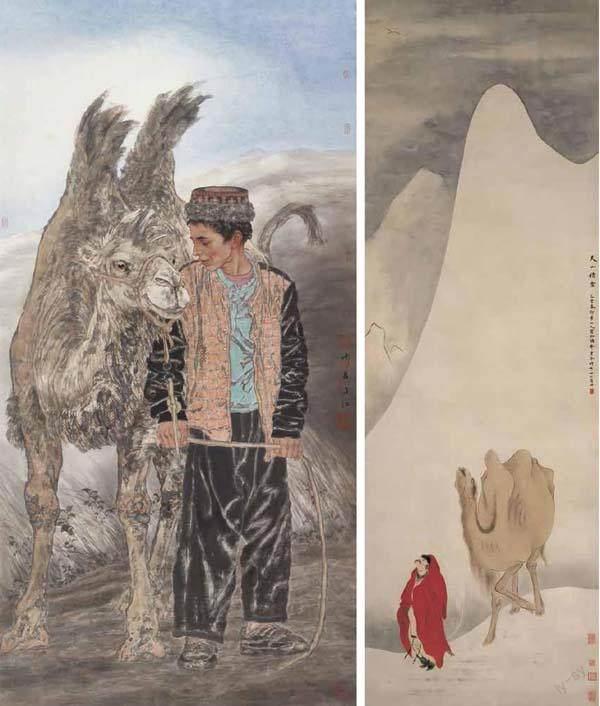

我創作的此幅水墨人物作品《伙伴》,部分靈感來自于清代畫家華嵒晚年的代表作品《天山積雪圖》。華嵒原名德嵩,字秋岳,善于捕捉自然生命的細膩感情,將物象與人的情感融為一體。《天山積雪圖》繪雪山皚皚,天色陰寒,雪山下一紅衣旅人牽一頭駱駝趕路,忽聽得空中一聲長鳴,紅衣者和駱駝皆舉首仰望,雁聲似在冰山雪谷中回蕩,呈現出聲情并茂的畫面情境。畫面構圖狹長,造成天高地迥的視覺效果,設色雅致,色彩之間的搭配、冷暖色調的對比,都十分考究。此圖繪天涯孤旅,一人、一駝、一雁,意境深邃,情景交融,或許正是他晚年心境的寫照。

筆墨當隨時代。在創作中我始終思考的是人物畫新的表現形式,如何做到既要不同于古人,也要不同于他人,嘗試把工筆畫中的精微和寫意畫中的“意”性相融合。作為“傳統”的堅守者,竊以為傳統不是固定的,而是動態的,作為藝術家對藝術語言的探索應該是永不停息和永無止境的。而真正有生命力的藝術,是能夠向大千世界盡情敞開開放的系統,中西方并蓄,接納古今,這樣的精神氣質,是中國筆墨和中國文化的底蘊。

藝術有“藝”還得有“術”,藝是什么?是審美高度,是修養,是閱歷,是各方面知識的積累。術是什么?是方式方法,是筆墨語言。有“藝”無“術”成不了藝術家,有“術”無“藝”則是匠人。只有術沒有理論,境界也上不來,繪畫一定是造型藝術,不是詩,不是音樂,但一定要有詩和音樂的境界。無論是理論家還是畫家,都要理論和實踐相結合,臨摹亦應與寫生和創作同行。