我國濱海體育旅游的多元價值及開發策略研究

張聰 姚云浩

摘 要:隨著人們物質文化水平和精神文化需求不斷提高,濱海體育旅游作為新型綜合旅游項目在全民健身的國家戰略背景下應運而生。我國濱海旅游資源豐富、歷史文化濃厚、交通便捷快速,具備發展濱海體育旅游的條件和優勢,但目前我國濱海體育旅游業的發展尚處于探索階段,產業發展面臨“市場缺乏統一統籌規劃、管理機構設置不健全、有效的投融資機制尚未建立、安全事故頻頻發生”等困境。為進一步促進我國濱海體育旅游的發展,本文運用案例研究法等,對濱海體育旅游發展的經濟價值、社會價值、生態價值進行多元評估,闡釋濱海旅游產業發展的重要意義,并在此基礎上針對我國濱海體育旅游發展面臨的現實困境,提出“科學制定產業的整體規劃、優化組織機構設置、建立有效的政府投融資機制、構建安全保障體系”等開發策略,以期為我國濱海體育旅游產業的進一步開發提供理論參考和科學依據。

關鍵詞:體育旅游;濱海旅游;開發策略

一、引言

自2016年以來,文化和旅游部和國家體育總局共同簽署并聯合出臺了多項文件《“一帶一路”體育旅游發展行動方案》《關于大力發展體育旅游的指導意見》《關于推進體育旅游融合發展的合作協議》等,明確指出要多方合作,多措并舉,積極促進體育旅游互動融合,大力培育我國體育旅游市場。濱海體育旅游是在體育業和旅游業深度合作的政策背景下派生出來的新型綜合旅游形式,是以濱海旅游資源為基礎,通過參與海上體育休閑運動的方式,使游客在身體與心理上獲得多種體驗的一種休閑活動,產品內容主要包括漂流、沖浪、游艇、帆船(帆板)、摩托艇、潛水、動力滑翔傘等。我國濱海旅游資源豐富、歷史文化濃厚、交通便捷快速,具備發展濱海體育旅游業的條件和優勢,但是目前我國濱海體育旅游業的發展尚處于探索階段,部分旅游資源仍未得到充分開發利用。因此,為進一步促進我國濱海體育旅游的發展,本文通過對濱海體育旅游多元價值的評估,探討我國濱海體育旅游發展面臨的現實困境并提出針對性的開發策略,以期為產業的進一步開發提供理論參考和科學依據。

二、濱海體育旅游的多元價值

(一)濱海體育旅游的經濟價值

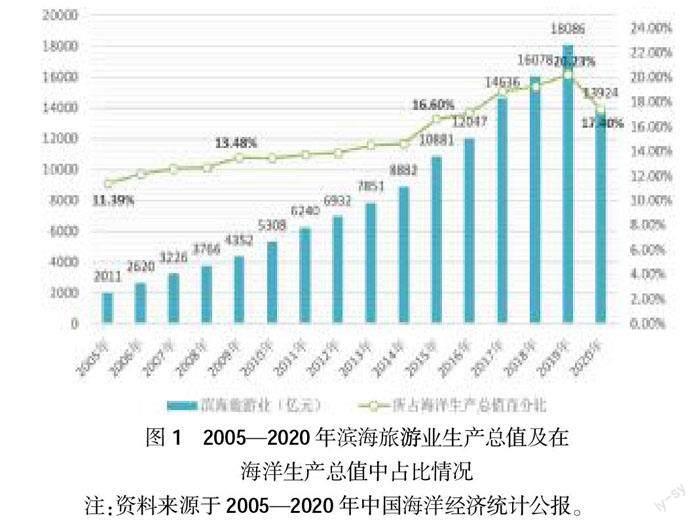

我國濱海資源十分豐富,海洋經濟是我國國民經濟的重要組成部分。在國家海洋局《2020年中國海洋經濟統計公報》核算數據中,我國濱海旅游產業全年創造增加值13924億元,占中國海洋經濟主要產業增加值的47%,遠超海洋交通運輸業和海洋漁業,成為海洋經濟發展中的支柱性產業。濱海體育旅游作為濱海旅游業的主要構成元素,現在已經成為濱海旅游消費中增長最快的項目,具有很大的發展潛力和拓展空間。根據歐美等部分發達國家的發展經驗,海洋產業結構重心由第一、第二產業向第三產業的成功轉移是國家海洋經濟走向成熟的標志。濱海體育旅游的發展將進一步促進國家傳統海洋產業的改革創新,優化海洋產業結構,是國家傳統海洋產業向產業高端化、消費現代化轉型升級的重要途徑[1]。

除了宏觀層面對于產業經濟結構的優化,濱海體育旅游業作為濱海旅游業與體育業交叉產生的一個全新經濟領域,其發展還將為社會帶來諸多直接的經濟收益。首先,濱海體育旅游業的發展會創造更多的就業機會。隨著參與濱海體育項目游客數量的日益增多,為了滿足到訪游客對于體育設備和基礎服務的需求,帆板、帆船、游艇、郵輪、滑行傘、摩托艇等運動器材制造業以及器材維修、安全保險、醫療服務、中介咨詢等相關配套支持性產業都會擴大雇傭人數,這為社會提供了大量的就業崗位和工作機會。其次,游客參與濱海體育旅游會帶來大量的經濟收入。通過體育休閑娛樂的吸引作用,游客會適當延長在當地的停留時間從而增加消費[2]。游客在旅游目的地的所有體育項目體驗及服務消費,都可以成為東道主城市的收支資金。不僅如此,游客消費的貨幣在經過跨企業、行業的流通后,最終產生的經濟效益將成倍數增長。根據中國海洋經濟統計公報數據顯示,濱海旅游市場除2020年因突發公共衛生事件沖擊和復雜國際環境的影響略顯低迷,2005年至2019年濱海旅游業的增加值翻了十幾倍,在海洋生產總值中所占的比重也不斷提升(見圖1),為海洋經濟及社會經濟的發展貢獻了巨大經濟價值。

(二)濱海體育旅游的社會價值

濱海體育旅游作為以休閑、健康為目的的公共活動,是公共事務的重要組成部分,其不僅能夠豐富人們的精神生活、提高知識情趣,還將促進社會文化傳播和基礎設施完善,具有重要的社會價值。

第一,濱海體育旅游進一步推動全民健身和全民健康的深度融合。根據世界旅游組織的數據統計顯示,全球的旅游人群中以健身康體、休閑娛樂為目的的游客占據最高的比重,25%的游客會在旅行期間選擇參與體育運動。全球體育旅游產業保持著每年14%的增速高速發展,遠遠超過國際傳統旅游業的整體發展速度,現已成為增長最快的新型旅游業態。我國的體育旅游業也在國家的大力扶持下呈梯度發展,每年增長30%-40%左右[3]。濱海體育旅游恰到好處地迎合了大眾對“自然、健康、運動、冒險”等多重需求,濱海體育與濱海旅游相結合的休閑娛樂形式,使參與者不僅能夠在忙碌之余欣賞自然風景,還能夠享受海上體育運動帶來的樂趣體驗。濱海體育旅游的開發進一步加深了普通大眾對于海上休閑運動的認識,促進人們健身意識的增強,吸引更多人加入全民健身的隊伍中來。

第二,濱海體育旅游有助于海洋文化和地域文化的傳播。為了響應國家海洋強國戰略,提高國民海洋意識,進一步促進海洋文化的本土化發展,需要積極引導大眾參與到海上娛樂活動之中,濱海體育旅游正是人們向大海這一自然環境延伸的具體展現。在參與濱海體育旅游的過程中,人們認識海洋、親近海洋、保護海洋,從而深入感受海洋文化的無限魅力。與此同時,中國沿海區域海洋文化承載的特色民俗文化亦是珍貴的歷史文化遺產,在進行濱海體育旅游的過程中,當地居民和到訪游客就知識、信息、生活方式等方面進行思想文化交流,不僅為游客了解當地歷史古跡、特色美食等社會文化提供了機會,還將有效促進不同地域文化元素的多元融合,對于社會文化發展具有積極影響。

第三,濱海體育旅游將有效促進基礎設施建設的完善。基礎設施建設是產業發展的基礎和前提,為滿足大眾迅速增長的濱海體育旅游消費需求,政府需要調動社會各方面的積極性,擴大對于產業基礎設施建設的資金投入[4]。這不僅會使濱海體育基礎設施得到顯著改善和提高,與之相配套的各種服務設施和活動場景建設也將進一步得到完善,城市文化遺產維護、城市景觀美化建設等都會得到不同程度的重視[5]。以大連市為例,大連市人民政府在2018年12月發布《關于進一步深化全域旅游加快旅游業發展實施意見》的政策文件,指出為進一步推動當地旅游業發展,大連市會加快推進大連國際郵輪中心、海底隧道、新機場等重大城市基礎設計建設,并在3年內建設完善旅游咨詢中心20個,提升公共服務水平。

(三)濱海體育旅游的環境價值

濱海體育旅游順應了國家對于產業開發與生態保護相結合的政策要求,倡導綠色、健康、文明、和諧的發展理念,引領綠色產業的發展方向,主張利用自身資源開展群眾樂于體驗的海上運動項目。例如,帆板帆船是借助風能驅動的綠色運動,是無需機械動力的環保運動;濱海游泳、沖浪、潛水等都是人類與海洋的直接互動,不需要運動場館的興建以及運動設備的安裝,有效避免了圈用土地和破壞植被。以威海市為例,為了恢復海洋生態環境保護漁業資源,政府鼓勵產業轉型升級,積極引導傳統漁業逐漸向海洋垂釣、游艇旅游等濱海休閑體育業態轉變,培育人們尊重海洋、保護海洋、順應海洋的生態理念。

除了產業自身的環保性外,濱海體育旅游的發展還將進一步引領、倒逼城市工業的綠色生態化發展。優越的生態環境為濱海體育旅游的發展提供了外在條件和內部動力,濱海體育旅游的蓬勃發展離不開生態文明的推動和滋養,為了增強對游客的吸引力,政府及相關利益主體將采取污染治理等措施保護和美化海洋環境,著力實現海洋生態環境的良性循環,具有積極的生態環保價值。以土耳其為例,由于其主要競爭對手法國、西班牙、希臘等國家對于碼頭和沿海地區過度的開發利用,這些國家已經出現了沙灘垃圾堆積、海水富營養化等情況。為了不重復某些發達國家所犯的錯誤,最大程度維護本土海洋生態環境,土耳其政府積極探索濱海體育旅游業綠色可持續的發展模式,通過采用新型碼頭建造技術、鼓勵開發海上清潔能源設備、塑造海洋低碳環保理念等方式,保護和優化海洋生態環境,提升濱海體育旅游業的綜合競爭力[6]。

三、濱海體育旅游發展面臨的現實困境

(一)產業發展缺乏統一統籌規劃

目前,我國濱海體育旅游市場尚處于初級發展階段,濱海體育旅游區域性布局和規劃還有待加強,部分優質的旅游資源無法進行整體的配置和把控,難以發揮產業區域優勢[7]。由于缺乏科學規劃和統一指導,地方政府間的產業管理不相銜接,各地區濱海體育休閑項目重復建設、無序開發、種類單一等現象不在少數。大連、青島、秦皇島、廈門、海南等我國著名的濱海旅游城市,在濱海休閑項目的產品類型和設計形式上趨同化,缺乏富有濃郁地方特色的濱海體育活動精品。這樣不僅會導致濱海體育旅游市場的惡性競爭,同時還將進一步降低濱海體育旅游的吸引力,產業發展難以形成整體合力。例如帆船旅游業在我國興起之初,從沿海到內陸都如火如荼地開展著,僅2018年全國共舉辦了近二百場帆船賽事,但是中國杯帆船賽作為中國首個國際性盛大的帆船賽事,舉辦至今卻仍處于虧損狀態[8]。可見,目前我國濱海體育旅游業忽視全局利益、各地區自成體系的開發模式不符合產業長效發展規律。

(二)管理機構設置不健全

對于濱海體育旅游的管理工作,目前雖然由旅游部門和體育部門共同承擔,但是旅游業和體育業的行業管理之間仍存在行政管理壁壘。旅游部門主要負責制定旅游發展總體計劃和產業政策,指導區域內的旅游發展工作。體育部門則負責對體育工作的方針政策進行規劃,制定區域體育業發展的短期與中長期發展戰略,促進區域內體育業的繁榮發展。這種條塊分割與行業壁壘并存的行政體制,雖然在我國國民收入水平較低、旅游需求不旺盛的時期較為適用。但是隨著整體國民經濟總量的快速增長,濱海體育旅游在旅游業和體育業融合發展下應運而生,融合產業對部門協同合作提出了更高的要求。迄今為止,我國濱海體育旅游業還沒有形成多部門協調管理的機制,原有各自為政的單線式管理模式導致了責任分散、職責不清等問題,一定程度上抑制了濱海體育旅游業的發展[9]。

(三)有效的投融資機制尚未建立

由于濱海體育旅游業的發展正處于起步階段,政府在出臺投資政策,提供財政稅收優惠,降低市場準入門檻等各方面都發揮著巨大作用。但是在市場經濟體制下,還是要進一步調動市場主體的積極性,吸引民間資本、外資等資本力量參與到產業培育的過程中是尤為重要的。目前,我國大部分沿海城市還沒有建立有效的投融資機制,產業發展的資金來源主要是政府有限的財政撥款,這不僅會影響產業市場化進程,還將進一步加重政府財政負擔。同時,在缺乏有效投融資機制的狀況下,社會資本為了謀求利潤,會以犧牲資源環境為代價進行搶奪性開發,通過盲目跟風建設一些同質化、低水平的濱海休閑項目來獲取即時利益。因此,濱海體育旅游產業的發展不僅要鼓勵外資、民資進入,形成穩定長效的產業投融資機制,還要引導、規范社會資本的投資行為,給濱海體育旅游業的發展提供穩定持久的動力。

(四)安全事故頻頻發生

濱海體育項目憑借其刺激性和驚險性吸引大眾廣泛參與,但是由于缺乏安全培訓,游客往往會忽略其中的安全隱患,導致發生意外事故的風險增加。近幾年來,隨著濱海體育旅游業的快速發展,涉海涉水旅游安全事故頻頻發生,2016年10月帆船競技選手郭川失聯,2017年7月海陵島十里銀灘8名游客溺水事件,同年廣西北海銀灘4名游客滑板沖浪被“西南浪”卷走等事件不勝枚舉[10]。根據我國旅行社責任險平臺提供的數據顯示,2010至2018年我國共發生了1752起涉水旅游安全事故,事故發生總量在所有的旅游安全事故類型里面居首位。海上運動蘊含著如海洋生物襲擊、設施裝備故障、海洋自然災害、溺水失聯等諸多安全隱患,是危險系數較高的體育運動項目。但是目前濱海體育旅游業還沒有形成一個完善的安全保障體系,游客的生命安全和財產安全得不到有效保障,其參與海上運動項目的積極性和熱情受到很大打擊,自然也很難養成體育旅游產品的消費意識和習慣。

四、濱海體育旅游的開發策略

(一)科學制定產業的整體規劃

為盡可能減少行業內惡性競爭、無序開發、低水平重復建設等現象,國家政府部門應當牽頭制定統一的濱海體育旅游發展規劃,錯位發展,優化資源配置,圍繞珠三角、長三角、環渤海三大區域,從國家總體、跨省聯合、省級區域、市級試點四個層面逐級制定產業發展規劃并落實組織實施工作。各地區政府在制定政策規劃時要以當地資源的現實情況為依據,依托良好的自然環境資源優勢和發達的社會人文資源,充分挖掘地方優勢,避免毫無特色的重復建設,讓消費者到每一個濱海城市都有不同的旅游體驗。例如海南地區的海上項目要著力突出國際化都市的特點,大力開發高科技體育旅游產品,引進國際先進的摩托艇、賽艇、豪華游艇等;青島可以以舉辦國際帆船拉力賽等一系列世界頂尖帆船賽事為契機,建設以帆船運動為特色的“世界帆船之都”;廈門要著力突出優美的自然環境和優越的氣候條件,側重于健康時尚的有氧海上運動項目的研發;大連的國際沙灘文化節頗負盛名,可以開發飛盤、沙灘排球、家庭游泳等濱海體育運動項目,打造以沙灘文化為特色的“浪漫之都”;秦皇島則可以大力開發潛水、海島探險、海洋垂釣等休閑娛樂濱海體育旅游項目等。積極利用大連、青島、秦皇島、廈門、海南等沿海城市在國內、國際上的固有影響力,樹立具有地方人文特色的品牌形象,打造具有濃厚本土性和文化性的濱海體育旅游產品[11]。這樣不僅能夠展現不同城市的獨特魅力,避免不必要的惡性競爭,同時還能產生互補的優勢,是實現濱海體育旅游發展共贏的重要途徑。

(二)優化組織機構設置

在濱海體育和濱海旅游融合發展的大趨勢下,體育部門和旅游部門應該消除部門之間的行政壁壘,避免因職權相互獨立造成多頭領導、各自為政的體制限制,相關管理部門可通過成立聯合工作小組建立產業管理的長效協商機制,有效發揮各個部門的特長,或者共同建立一個專屬機構來負責濱海體育旅游產業的相關事務,為濱海體育旅游的發展提供良好的制度保證。例如澳大利亞政府鼓勵旅游管理部門和體育管理部門共同開發濱海體育旅游,并且成立了一個國家級的體育旅游專屬管理機構,意在搭建一個濱海體育旅游開發的交流平臺,更好地促進體育和旅游部門之間在產業和市場開發、經營管理、監督評估等方面的合作,有效溝通濱海體育旅游資源開發方式和發展方向,并在濱海體育旅游發展的各個階段,從資金、勞動力、基礎設施等方面制定發展策略和落實措施[12]。

政府還應當積極鼓勵建立濱海體育旅游行業協會,實現該行業的自主管理。行業協會是企業與政府之間交流的媒介,政府可以根據行業協會的發展現狀制定并落實產業政策,同時企業也可以通過行業協會表達共同的發展訴求。行業協會不僅能夠作為政府之外的補充力量對行業內產品質量、服務水平、營商環境等及時進行嚴格監督,還能夠及時捕捉行業信息掌握行業動向,有效促進行業的蓬勃發展。例如,在2020年11月20日舉行的中國濱海體育旅游產業發展大會上,中國帆船帆板運動協會、中國交通運輸協會郵輪游艇分會與世界帆船聯合會共同圍繞“后亞運時代寧波濱海體育旅游產業發展探索”等主題進行探討,力圖為中國濱海體育旅游尋求新的發展方向。

(三)建立有效的政府投融資機制

當濱海體育旅游產業順利跨過初級發展階段以后,政府要通過調動社會各方面的積極性,拓寬投資渠道,重點發揮市場的作用[13]。為了解決濱海旅游資源開發融資困境,吸引社會資本投入濱海體育旅游市場開發中來,政府應當改變原本直接進行財政撥款的產業投資方式,通過PPP等投融資模式的創新,建立有效的政府投融資機制。為了動員全社會的力量迅速打開濱海體育旅游市場,政府還應積極出臺有效的投融資政策,通過設立濱海體育旅游產業發展專項資金等方式,發揮政府資金的誘導和帶動作用,吸引社會資本競相投融資,進一步激發企業發展濱海體育旅游業的主動性。例如,江蘇省政府為了刺激社會資本投資,自2016年起設立省級體育產業專屬投資基金,目標規模高達10億,鼓勵經營者重點投資旅游業等和體育業融合發展的領域;浙江省為進一步促進體育業及其衍生產業的發展,于2015年成立了每年1000萬左右的產業專項發展基金,截至2020年該基金已經成功帶動812個項目獲得社會資金支持,累計投入的5.5億產業專項引導資金也創造了高達227.1億的社會投資。在未來發展中,各級政府要借鑒以往成功的政策支持案例,積極探索建立有效的投融資機制,通過培育多元化的濱海體育旅游市場主體,激發市場活力,同時有效減輕政府財政壓力。

(四)構建安全保障體系

安全保障體系是濱海體育旅游服務與體驗的重要環節,游客的生命及財產安全應當被放在首要位置。文化和旅游部、國家體育總局、應急管理部、國家海洋局、國家市場監督管理總局等政府部門應加強對濱海體育旅游活動的安全保障管理,部門合作聯動,共同構建濱海體育旅游安全防范體系。

首先,加強產業專業化運作與管理。政府部門要積極探索產業的規范化運作和管理方式,對濱海體育旅游業務采取統一審核制度,從事企業在專業從業人數、從業運作時長、質量保證金等方面都要符合量化審核指標,嚴格禁止未達標準的企業開展濱海體育旅游業務。相關部門還要定期對濱海體育旅游經營企業進行安全檢查,嚴格要求企業排除安全隱患,最大程度地降低安全事故發生概率,同時對于違反安全管理規定的經營者要加大監管處罰力度。

其次,做好安全培訓和安全預警工作。安全培訓和安全預警是濱海體育旅游安全保障體系的基礎,通過前期的安全教育宣傳和預警信息發布能夠最大限度地降低安全事故發生概率。從業人員需要進行崗前專業安全技能培訓并定期開展安全技能考核,提升相關工作人員的實際救援能力。與此同時,還要加強濱海體育旅游景區的防汛、防臺風、海浪等自然災害的預警工作,利用手機推送、微博微信、地圖導航APP等發布旅游安全提示,保證濱海體育旅游目的地安全風險提示系統的有效建立。

第三,設置安全事故應急救援系統。相關部門應當制定安全事故應急預案,確保在安全事故發生時應急預案的及時啟動,尤其要加強節假日期間及旅游旺季濱海體育旅游安全應急管理,完善游客流量動態監測系統,最大程度保障游客安全。國家、區域、地方三級要加快推進濱海體育旅游經濟救援體系對接平臺的建設,整合政府部門、經營企業、社會團體等多方專業的救援資源,定期開展海洋生物襲擊、游客落水搜救、游客溺水應急救援、海上旅游船舶遇險救援演練,全面提升濱海體育旅游突發安全事件應急處理能力[14]。

參考文獻:

[1] 曹衛,郭炎林,韓海波,等.濱海體育休閑的理論探討[J].山東體育學院學報,2011,27(9):7-10.

[2] 曲進.我國濱海體育休閑市場化發展特征與策略研究[J].北京體育大學學報,2011,34(8):13-17.

[3] 羅曦光.濱海體育旅游的建設及其發展研究——以廣東為例[J].武漢體育學院學報,2015,49(11):36-40.

[4] 曹衛,施俊華,曲進,等.濱海體育休閑產業的興起與發展[J].體育學刊,2012,19(1):35-38.

[5] 姜付高,曹莉.大型體育賽事對城市旅游空間結構影響及其優化研究——以日照打造“水上運動之都”為例[J].北京體育大學學報,2016,39(11):38-44+111.

[6] Sariisik M,Turkay O,Akova O.How to Manage Yacht Tourism in Turkey:A Swot Analysis and Related Strategies[J].Procedia - Social and Behavioral Sciences,2011,24(1):1014-1025.

[7] 江偉,曲進.一帶一路背景下廣東濱海體育旅游發展策略研究[J].廣州體育學院學報,2016,36(6):61-64.

[8] 鄭軼.講述海上的“詩和遠方”[N].人民日報,2018-11-14.

[9] 楊耀華.體育旅游開發與對策研究[J].體育文化導刊,2005(10):42-44.

[10] 劉傳海.我國海洋體育旅游發展研究[J].體育文化導刊,2019(10):92-98.

[11] 曹衛,高翔,郭炎林,等.濱海體育賽事聯動的社會功能與波及效應案例分析研究[J].西安體育學院學報,2015,32(3):290-293.

[12] 張琳.廣東省濱海體育與濱海旅游產業融合發展的政策研究[D].湛江:廣東海洋大學,2017.

[13] 王子航,陳家鳴.遼寧省濱海城市體育旅游一體化發展現狀的SWOT分析[J].遼寧體育科技,2019,41(5):10-14+19.

[14] 紀曉曦,黃安民,金艷方,等.我國海洋體育旅游安全管理現狀與對策研究[J].中國海洋大學學報(社會科學版),2019(4):89-95.