到農(nóng)村去“補(bǔ)課”

豆星星 常耀

楊家溝舊貌。米脂縣楊家溝革命紀(jì)念館供圖

1941年5月19日,毛澤東在延安干部會(huì)議上作了《改造我們的學(xué)習(xí)》的報(bào)告,號(hào)召全黨樹立理論和實(shí)際相結(jié)合、實(shí)事求是的馬克思主義學(xué)風(fēng)。8月,黨中央作出關(guān)于開展調(diào)查研究的決定,把提倡調(diào)查研究看成是掃除主觀主義作風(fēng)的重要環(huán)節(jié)。時(shí)任中共中央政治局委員、中央書記處書記張聞天率先響應(yīng)號(hào)召,主動(dòng)要求到農(nóng)村去“補(bǔ)課”。

經(jīng)黨中央同意,張聞天從中央幾個(gè)部門抽調(diào)了劉英、馬洪等9名干部,組成“延安農(nóng)村工作調(diào)查團(tuán)”,于1942年1月起,深入陜北、晉西北農(nóng)村基層進(jìn)行了為期390多天的蹲點(diǎn)式調(diào)研。

調(diào)查團(tuán)的調(diào)查重點(diǎn)是晉陜根據(jù)地區(qū)域農(nóng)村生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系,檢視黨在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策,并通過農(nóng)村社會(huì)實(shí)際情況,進(jìn)一步完善黨的抗戰(zhàn)政策。由于敵情的變化,調(diào)查團(tuán)結(jié)束了自1942年2月起輾轉(zhuǎn)于神府縣與晉西北地區(qū)興縣的農(nóng)村調(diào)查后,從9月26日起開始了以米脂縣楊家溝為中心的農(nóng)村調(diào)查。

典型調(diào)查要注重調(diào)查地點(diǎn)的選擇

調(diào)查地點(diǎn)的選擇很有針對(duì)性。

神府縣是經(jīng)過土地革命的無“地主”縣份,調(diào)查主題是生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系。興縣農(nóng)村屬于既未經(jīng)過土地革命又無大地主的普通小農(nóng)經(jīng)濟(jì)區(qū),調(diào)查主題雖仍為生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系,但調(diào)查重點(diǎn)則為土地問題。在米脂縣楊家溝村則是以馬氏地主集團(tuán)最大地主馬維新為切入點(diǎn),通過查閱馬家百余年地租、高利貸、商業(yè)賬簿和對(duì)社會(huì)各階層進(jìn)行廣泛考察,重點(diǎn)調(diào)查地主經(jīng)濟(jì)。

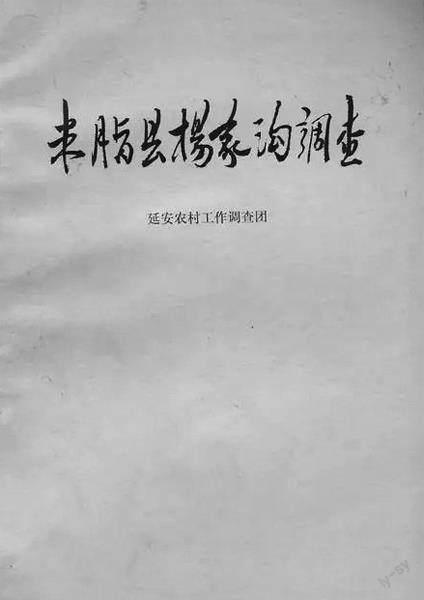

《米脂縣楊家溝調(diào)查》

1942年7月,隨著米脂縣“三三制”政權(quán)的建立,全縣政治形勢(shì)基本穩(wěn)定。米脂縣人民群眾擁護(hù)黨的革命政權(quán),全縣政治氣氛十分濃厚,民主、進(jìn)步的形勢(shì)空前活躍。楊家溝村位于米脂縣城東南約20公里外,早在1940年就成為解放區(qū)(當(dāng)時(shí)屬中共米脂縣何岔區(qū)第六鄉(xiāng)委員會(huì)),但又是一個(gè)未經(jīng)過土地改革且保存大地主經(jīng)濟(jì)、全國(guó)罕見的地主經(jīng)濟(jì)條件集中的村莊,具有典型的標(biāo)本意義。

楊家溝馬氏地主集團(tuán),具有封建地主階級(jí)剝削農(nóng)民之共性,同時(shí)也具有鮮明的個(gè)性。同一始祖的后代聚集在同一村莊,經(jīng)過世代經(jīng)營(yíng),發(fā)展成為擁有數(shù)十戶地主的龐大集團(tuán),這是楊家溝馬氏的獨(dú)特現(xiàn)象。

1942年9月26日,張聞天率調(diào)查團(tuán)來到楊家溝調(diào)查,直至11月21日調(diào)查才結(jié)束。正是這次調(diào)查,形成了研究中國(guó)封建地主經(jīng)濟(jì)極為珍貴的歷史文獻(xiàn)——《米脂縣楊家溝調(diào)查》。

走出去調(diào)查是反對(duì)本本主義的最佳方法

身處領(lǐng)導(dǎo)位置,查閱過大量地方上報(bào)材料的張聞天意識(shí)到,部分機(jī)關(guān)干部在整理材料、準(zhǔn)備機(jī)關(guān)審查材料時(shí),確實(shí)存在主觀主義、形式主義、黨八股等不正之風(fēng),這就大大降低了地方機(jī)關(guān)所提供材料的可靠性。為保證調(diào)查研究的真實(shí)性,張聞天踐行著自己“接觸實(shí)際,聯(lián)系群眾,這是一個(gè)共產(chǎn)黨員的終生事業(yè)”的諾言。

張聞天在調(diào)查中特別強(qiáng)調(diào),“只有親自動(dòng)手得來的材料,才是比較可靠的”。在楊家溝調(diào)查的日日夜夜中,張聞天既關(guān)心現(xiàn)實(shí)生活,又關(guān)注歷史人文演變,他親手?jǐn)M定提綱,親自登門拜訪,走遍了楊家溝的家家戶戶。他用心尋找地主家的各色人物,了解他們的發(fā)家史與興衰變化。

張聞天

為獲得第一手資料,張聞天不僅召集各階層人士召開座談會(huì),還多次走訪村內(nèi)及鄰村的農(nóng)民與干部,與他們促膝長(zhǎng)談。張聞天分別于10月10日、11日先后向農(nóng)民劉成元、劉樹榮等了解家庭生活以及租種馬家地主土地的情況。張聞天身著布衣,和藹可親,關(guān)心群眾疾苦,與群眾建立了良好的關(guān)系,群眾都親切地稱他為“張團(tuán)長(zhǎng)”。

之后,張聞天專門拿出5天時(shí)間,向楊家溝地主集團(tuán)代表人物馬維新了解自種、伙種、安種、經(jīng)營(yíng)字號(hào)生意買賣以及雇工的情況。

張聞天認(rèn)為:“關(guān)于過去歷史材料,平常人不易記憶清楚,以書面材料較為可靠。”他從可靠還原的角度理解書面歷史材料,認(rèn)為固化的書面歷史材料比口述的歷史材料更為可靠。

當(dāng)時(shí)正值革命戰(zhàn)爭(zhēng)年代,書面歷史材料損毀散失嚴(yán)重,搜集起來實(shí)屬不易。馬維新是一個(gè)開明的地主,他把自家所保存的賬簿以及文約全部拿出來給了調(diào)查團(tuán),任憑張聞天他們研究。面對(duì)堆積如山又夢(mèng)寐以求的資料,張聞天如獲至寶。張聞天曾風(fēng)趣地對(duì)調(diào)查團(tuán)成員馬洪說:“我們好多搞經(jīng)濟(jì)學(xué)的人,都不知道這一套,而不懂得這一套,經(jīng)濟(jì)學(xué)上的許多原則就成了空洞的東西。我們?cè)谶@里研究地主的賬簿,也就正像當(dāng)年馬克思在倫敦大英博物館里研究資本家的各種材料一樣,《資本論》就是這樣寫出來的呀……我們要弄明白中國(guó)的經(jīng)濟(jì),也不能不研究馬太爺家的‘賬本子。”

張聞天不分晝夜一本一本地詳細(xì)翻閱,還用他在美國(guó)留學(xué)時(shí)買的計(jì)算尺一筆一筆仔細(xì)計(jì)算,馬洪在一邊打算盤,劉英則幫他們抄寫數(shù)據(jù)、材料,一忙就是幾十天。

在調(diào)查過程中,張聞天很好地踐行了毛澤東強(qiáng)調(diào)的“收集縣志、府志、省志、家譜,加以研究”的方法。除了馬維新的“賬本子”,調(diào)查團(tuán)還搜集了其他地主的“賬本子”、米脂縣志、碑記等書面歷史材料,他們將搜集到的米脂縣志以及在當(dāng)?shù)亍肮Φ卤鄙系玫接∽C的天災(zāi)鬧荒的歷史如實(shí)地寫進(jìn)了調(diào)查報(bào)告中。

“調(diào)查研究工作的主要方法是分析與綜合”

調(diào)查就是要研究事實(shí),比對(duì)事實(shí)。

張聞天在調(diào)查中很是講究“決不要相信,初次調(diào)查來的材料就是可靠的,應(yīng)該相信,初次調(diào)查來的材料常常有很多不可靠的。可靠的材料是要經(jīng)過幾次三番調(diào)查才能得來的”。在楊家溝調(diào)查時(shí),張聞天來來回回遍訪楊家溝村的家家戶戶了解情況。

在米脂的秋冬里,張聞天將馬維新雇傭長(zhǎng)工姓名、工資以及牲畜等基本情況以及其他資料一一進(jìn)行了整理。在整理中,調(diào)查團(tuán)詳盡分析了地主馬維新在租佃關(guān)系、借貸關(guān)系、雇傭關(guān)系以及商號(hào)經(jīng)營(yíng)等方面的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。他們發(fā)現(xiàn):從光緒十年(公元1884年)以來,地主馬維新共買地736坰,其中從“典地”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I地”的有550坰,在全部買地中占比高達(dá)74.7%,揭示了馬維新家兼并土地的主要形式就是從“典地”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I地”。正如張聞天在《米脂縣楊家溝調(diào)查》中所寫:“過去典價(jià)一般占賣價(jià)三分之一,所謂賣一典三……即在地主方面,典地比買地有利,但得到收租的利好,則典地與買地同。”

在張聞天的指導(dǎo)和把關(guān)下,調(diào)查團(tuán)又進(jìn)行綜合分析、修改補(bǔ)充,全面分析了當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)、生活、生產(chǎn)關(guān)系、階級(jí)斗爭(zhēng)、思想動(dòng)態(tài)等。后來,張聞天結(jié)束陜北、晉西北農(nóng)村調(diào)查研究后撰寫了《出發(fā)歸來記》,總結(jié)指出選擇好調(diào)查研究的典型對(duì)象后,“調(diào)查研究工作的主要方法是分析與綜合”。

調(diào)查報(bào)告由馬洪整理出初稿,后經(jīng)張聞天反復(fù)修改而定稿。報(bào)告以詳實(shí)可靠的材料揭示了封建地主階級(jí)如何以地租剝削為基礎(chǔ),對(duì)農(nóng)民進(jìn)行殘酷剝削與掠奪土地,同時(shí)詳細(xì)介紹了大地主如何對(duì)中小地主進(jìn)行弱肉強(qiáng)食的土地兼并情況。

《米脂縣楊家溝調(diào)查》深刻揭示了封建地主階級(jí)剝削農(nóng)民的規(guī)律,成為國(guó)內(nèi)外研究地主經(jīng)濟(jì)的珍貴歷史文獻(xiàn)。它為黨中央制定正確的土地改革政策,奪取解放區(qū)和全國(guó)土地改革的勝利發(fā)揮了重要的資政作用,也是我們黨一切從實(shí)際出發(fā)、實(shí)事求是的光輝實(shí)踐。

(摘自《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》)