抗戰勝利初期《松花江》重唱未刊手稿研究*

溫和 李錚

內容提要: 一份屬于重慶“中央廣播電臺”下設“音樂組”的《松花江》重唱手稿顯示,該臺在抗戰勝利初期每周二晚現場廣播的歌詠音樂會作品是由專人負責選曲與編配的,而這份包含鋼琴及合唱伴奏聲部的工作手稿,正是這一歷史時期廣播歌詠工作及其藝術追求的真實寫照。文章通過對這份未刊手稿的歷史考證及草稿研究,觀察《松花江上》戰時的傳播與改編,并以此管窺“中央廣播電臺音樂組”的戰時歌詠宣傳工作對音樂作品歷史版本的影響。

1940年2月,國民黨各地機關報刊紛紛轉載了重慶“教育部”一條關于著名抗戰歌曲《松花江上》的通令,要求各地學校及社會教育機關在公開演唱《松花江上》時,必須與被作曲家劉雪庵一同編入《流亡三部曲》的另外兩首歌曲——《流亡曲》《復仇曲》(又名《上前線》)——共同“合唱”(即不得單獨演唱)。從《福建民報》2月7日第三版所刊發的《〈松花江上〉改訂為三部曲》通訊可以看出,該報轉載的“重慶中央社”電令并明確規定,這三首被合作表演的《流亡曲》從此定名《松花江上三部曲》:

【重慶“中央社”六日電】各地流行之《流亡曲》、一名《松花江上》,樂譜歌詞雖具藝術價值,然乏進取精神,若自成一曲,不無流弊,嗣由劉雪庵續成三部曲,使全曲情緒由哀感而轉趨激動,足以振奮人心。“教育部”特將該三部曲定名《松花江上》,并將第二第三部歌詞,略加修正,通令各省市教育廳局,轉飭所屬各學校各社會教育機關,凡歌唱該曲,應將改訂全份之三部合唱,不得單獨唱第一部云。

隨著全國各地對這一“教育部”通令的陸續刊發①,同年的《教育通訊》第三卷第六期并刊發了《松花江上三部曲》的簡譜,以此保障該通令在全國的具體實施(見譜例1)。

譜例1 1940年第三卷第六期《教育通訊》所刊載《松花江上》歌譜

從以上《教育通訊》公開刊發的歌譜可以看出,盡管其“第一部”的旋律、節拍與劉雪庵兩年前初刊于《戰歌》上的《流亡三部曲》完全相同,但標題確從《流亡三部曲》更換成了《松花江上三部曲》,由此可見“教育部”禁止歌曲《松花江上》單獨流傳的意志。

然而,一份屬于重慶“中央廣播電臺音樂組”的《松花江》工作手稿顯示,最晚在抗戰勝利初期,被重慶“教育部”明令“不得單獨唱”的《松花江上》,已被單獨編配并被“中央廣播電臺”予以全國范圍的廣播。非但如此,將這份歷史手稿與重慶“教育部”要求“三部合唱”的歌譜稍加比較便能發現,被公開廣播于全國最有影響歌詠節目的《松花江》重唱,無論在節拍、節奏以及旋律表現都與“教育部”所要求的《松花江上三部曲》有明顯不同。下文即對這份珍貴的《松花江》未刊重唱手稿進行歷史考證與研究,探索抗戰音樂作品的傳播途徑,并以此管窺“中央廣播電臺音樂組”(以下簡稱“音樂組”)的戰時歌詠宣傳工作,及其對音樂作品歷史版本之影響。

一、重唱手稿的歷史信息

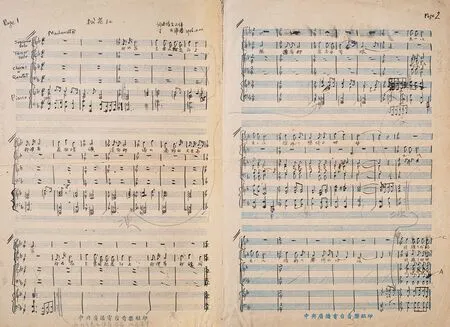

作為抗戰勝利初期“音樂組”的工作原稿,作者在這份標注有創作信息及工作提示的《松花江》重唱手稿中留下了顯露時代精神及個人氣質的寫本信息,包括透露其教育背景的英文書寫習慣、熟練運用聲部標注的專業作曲訓練,以及其他可資歷史考察的具體寫本信息。

(1)樂譜手稿共4頁,以藍黑墨水寫作在印有“音樂組”印標的對開式16行總譜紙上,每頁樂譜的內頁上角以英文標注頁碼。譜紙中央折痕的兩端有輕微破損,顯示出長年被折疊存放的痕跡;

(2)標題《松花江》記寫在第一頁譜紙的天頭右側中央,作曲信息分兩行注寫,上行為“詞曲作者不詳”、下行為“丁火編譜”以及寫作日期——“1946.2.22”;

(3)手稿以六行總譜的形態分行寫作被標注為“Soprano Solo”“Tenor Solo”“Chorus or Quartet”以及“Piano”的聲部,明確了樂曲的表演形式為帶合唱及鋼琴伴奏之混聲重唱;

(4)除了藍黑墨水的正常書寫之外,手稿還包含大量同色鋼筆的涂改及鉛筆所作的修正與標注,顯示出作品的“原稿”屬性②。鋼筆修改部分主要針對手稿中的錯誤記譜、音高、聲部作訂正、調整,鉛筆部分內容則是對抄寫以及排練或出版時調整頁面布局的提示。

如圖1所示,此工作手稿是對當時已廣為流傳的《松花江上》所進行的重唱編寫,此重唱版本的編寫日期事實上距歌曲原作者張寒暉的逝世(1946年3月11日)不過早了二十天,但由于《松花江上》詞曲作者身份直到中華人民共和國成立初期才被公開③,重唱手稿上的“詞曲作者不詳”不僅反映了編寫的歷史年代,也印證了抗戰勝利初期《松花江上》作者不為人知的“歷史事實”。結合譜紙上“中央廣播電臺音樂組印”的歷史印標及作者詳細標注的寫作時間“1946.2.22”,可以明確這份樂譜屬于“音樂組”的工作手稿,又因為其時正值“中央廣播電臺”跟隨國民黨政府還都南京之前的最后歲月④,因此也可以進一步認定,重唱手稿的書寫地點仍在“廣播大廈”的所在地——重慶。

圖1 《松花江》重唱手稿1—2頁

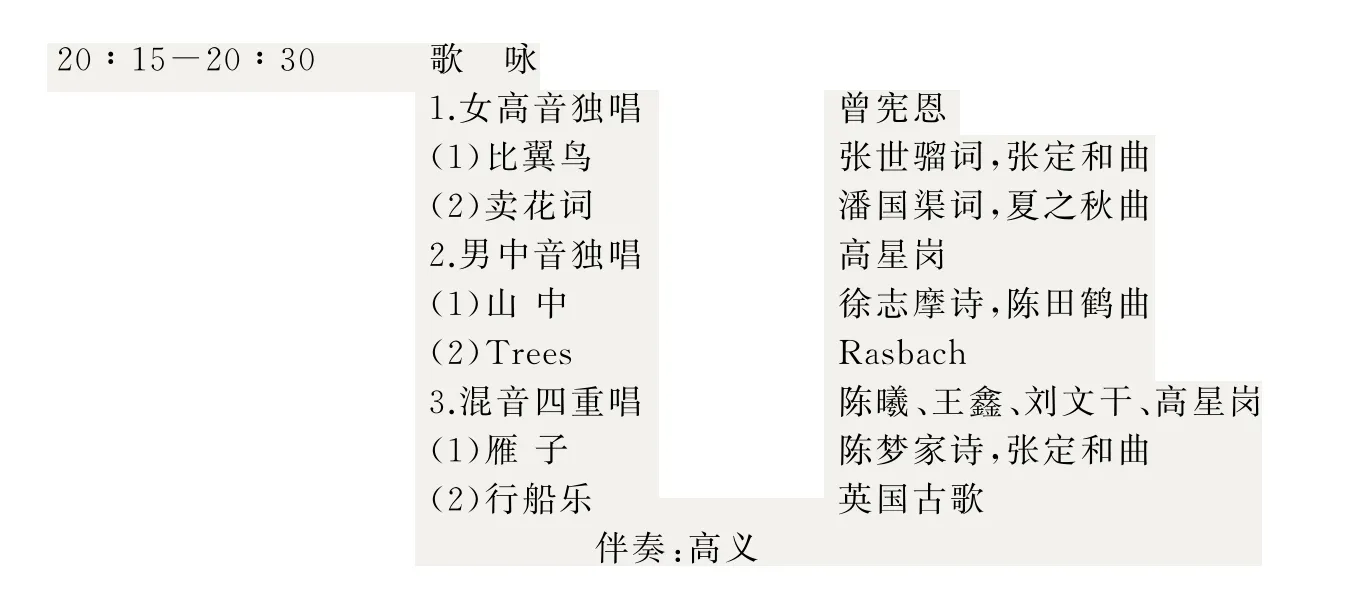

成立于1935年的“音樂組”,1937年隨國民政府西遷重慶后,因戰時的宣傳需要,由原來所隸屬的南京“中央廣播電臺”傳音科獨立出來并予以擴充,到1939年6月已是擁有下設國樂隊和管弦樂隊的專業樂團,通過考試錄用了許如暉、鄭體思、楊竟明、孫培章等器樂人才,并聘請演奏家程午嘉、瞿安華,作曲家吳伯超、賀綠汀、王沛綸等擔任專職或兼職工作⑤。而“中央廣播電臺”作為抗戰期間被視為海陸空軍以外“第四戰線”主陣地的宣傳機器,在對抗日本法西斯戰爭中除了發表歷史性的戰時動員演講,還在每日的廣播節目中滾動播出抗日救亡的歌詠作品。為了宣傳抗日,“音樂組”設立“聲樂股”以供應日常歌詠的演播,由鋼琴演奏家高義負責,發展了曾憲恩、李克瑩、朱崇懋、臧玉琰等歌唱家的加入⑥,并創作了大量優秀的獨唱及合唱歌詠作品,以廣播音樂會的形式發揮對外廣播的強大影響力⑦。1946年9月1日起復刊發行的《廣播周報》顯示,抗戰勝利初期的歌詠直播時間固定在每周二晚上8點15分開始的15分鐘,通常由曾憲恩、陳曦、王令誨、劉文干、高星崗等歌唱家完成3組(每組1—2支)獨唱、重唱的演播(見表1)。

表1 1946年11月1日晚間歌詠音樂會節目⑧

從《廣播周報》(復刊版)所刊載的節目內容可以看出,這一時期出現在歌詠直播節目的聲樂作品,除了少數的歐洲聲樂作品,主要是黃自、張定和、夏之秋、劉雪庵、陳田鶴、江定仙、應尚能等人的藝術歌曲,以及“音樂組”創作編寫的重唱作品,每次音樂會固定由高義進行鋼琴伴奏,直至1947年夏之后結束這一節目傳統⑨。盡管本文這份印有“中央廣播電臺音樂組印”印標的《松花江》重唱樂譜未能見載于半年后才復刊的《廣播周報》,但從重唱作品的音樂形式,尤其合唱及鋼琴伴奏的寫作來看,無疑屬于“音樂組”專為廣播歌詠音樂會編寫的“特殊”工作手稿。

二、“編譜者”考證

《松花江》重唱手稿上標題右側的作者信息顯示,這份重唱樂譜的編譜者是一位叫作“丁火”的作曲家,然而在“音樂組”成員鄭體思的回憶文章中⑩,并未找到“丁火”這個名字。因此手稿研究的第一個工作,便是考證這位疑似筆名的“丁火”的真實身份。

所幸“音樂組”1941年之后新設的“作曲專員”崗位提供了明晰的線索。

1941年3月,由于“音樂組”下設的管弦樂隊改隸重慶“教育部”,國樂隊的經費和編制進一步擴大,并吸引了更多的音樂人才,于是發展成為擁有專職指揮及“作曲專員”的“新型專業民族管弦樂隊”。作曲專員的加入不僅豐富了國樂隊的“新型國樂曲的創作”,并探索出以國樂隊為聲樂伴奏的全新表演方式,根據鄭體思的回憶,重慶談判時接待中共代表團的音樂演出中,女高音歌唱家曾憲恩便在國樂隊伴奏下演唱了“音樂組”創作的獨唱曲《還鄉行》,給美國特使馬歇爾留下深刻的印象?。

“音樂組”的兩位作曲專員,一位是擅長揚琴、琵琶等樂器的國樂獨奏高手,早在1936年已考入“中央廣播電臺”的播音員黃錦培;另一位則是黃自的及門弟子?,1941年新聘的作曲家張定和。值得注意的是,后者在被聘為“音樂組”作曲專員之前,曾服務于重慶“教育部社會教育第二工作團”負責《抗戰歌曲新集》的編輯。從出版的《抗戰歌曲新集》第1輯可以看出,編者收錄了相當數量由“丁火”創作的獨唱與合唱歌曲,其中一首在后方廣為流傳的《抗戰建國歌》,是與一位署名“幻火”的詞作者合作的。

有趣的是,在張定和晚年整理的自傳手稿《定和自敘》中,作曲家整理這一時期創作的歌曲作品時詳細標注了每首作品的詞作者,其中寫到《抗戰歌曲新集》第1輯中的《抗戰建國歌》時,特別標注有“五弟寰和作詞”的字樣;而對另一首“音樂組”時期創作的《我要問句話》所標識的詞作者仍為“丁火”(見圖2)——由此我們推斷,“丁火”與“幻火”是張定和與五弟張寰和約定的筆名?,二者同取自“定和”“寰和”的江蘇方言發音。從現有的資料來看,“丁火”這一筆名被張定和專用于音樂的發表當不晚于1938年。?

圖2 《定和自敘》手稿中的部分作品目錄

張定和(1916—2011)是20世紀中國文化史上頗具影響的蘇州九如巷張氏十姐弟之一,被美國歷史學家金安平(Annping Chin)稱作“合肥四姐妹”(Four Sisters of Hofei)?張元和、張允和、張兆和、張充和的三弟。1933年至1937年在上海國立音專隨黃自先生選修音樂理論和作曲,創作了大量有學院風格的藝術歌曲。1938年輾轉到了重慶后,先是在國立戲劇專科學校教書,一年后因胃病離職并在重慶“教育部社會教育第二工作團”兼職音樂編輯。在上文所引《定和自敘》手稿中,作曲家對這段經歷有著詳細的記述:

抗戰期間,除了在劇專工作了一年多,因胃病出院后,就到重慶南岸長生橋,在教育部社會教育第二工作團編輯《抗戰歌曲新集》,邊工作,邊養病。后來到國立歌劇學校教課一個時期。又到“中央廣播電臺音樂組”任作曲專員。

作為廣播電臺專聘的作曲專員,1941年張定和加入“音樂組”后,除了為國樂隊創作揚琴獨奏曲《漣漪操》、竹笛獨奏曲《江干夜笛》、胡琴重奏曲《數花名》、民樂合奏曲《風云際會》《關山月》《芳草詠》等民樂作品,以及為“音樂組”改革試制的新樂器而作的獨奏曲——如為“十一孔新笛”而作的《湖上》——之外,也創作了大量愛國的歌詠作品以付“聲樂股”廣播之用。曾受張定和作曲教導的音樂家羅志英曾經回憶:

張定和在重慶的八年間,除曾在江安國立劇專任教一年……其余年代主要任職于重慶的“中央廣播電臺”音樂組專職作曲工作,除繼續為話劇創作插曲,同時還譜寫了大量抗日愛國歌曲和抒情歌曲,如《神圣的抗戰》《軍民合作歌》《抗戰建國歌》《凱旋歌》《勝利狂歡曲》《春曉》《江南夢》《江南昔日風光好》等……以及中國民族樂器獨奏曲、合奏曲等一百多首,并在電臺定期廣播的音樂會中演出。他創作的抒情藝術歌曲有許多像音畫一樣,給人以優美豐富的聯想。?

除了羅志英提到的這些歌曲之外,張定和這一時期創作的愛國抒情歌曲如《我要問句話》(丁火詞)、《嘉陵江水靜靜流》(江村詞)、《大江東去》(蘇軾詞)、《黃昏之禱》(林庚詩)、《城上斜陽畫角哀》(陸游詞)、《偶然》(徐志摩詩)、《東南第一枝·詠桃》(納蘭性德詞)等,也都是傳唱一時的佳作,盡管張定和對自己的藝術歌曲向來只以“男高音獨唱曲”“女高音獨唱曲”的形式予以標注,但根據國樂隊同事高子銘的回憶,被作曲家本人標為“女高音獨唱曲”的《東風第一枝·詠桃》,便是“音樂組”以“國樂伴奏”的一首女聲獨唱。?

從《定和自敘》手稿他回憶在“音樂組”工作與生活的片段中,可以看出他繁重的創作任務:

音樂組有一個幾十人組成的民族樂隊。所以這段時間主要是為民樂的獨奏、合奏寫曲子。也還寫了不少歌曲,大多是用民樂伴奏的。音樂組的日常工作,就是排練和演出。每星期定期舉行廣播音樂會。新節目常常突擊,例如,上午拿到歌詞,連夜作曲,次日排練,晚上現場播出。有不少曲子都是這樣寫成的。在電臺,直到一九四六年離開重慶。

這種“上午拿到歌詞,連夜作曲,次日排練,晚上現場播出”的高強度創作從張定和這一時期的歌曲創作可以看出。根據作曲家自編的作品目錄,這一時期他以“音樂組”組長陳濟略的詞寫作的藝術歌曲即有《玉輪盈》《南歌子》《后湖春暮》《詠竹》(又名《浪淘沙》);另有激發抗戰熱情的群眾歌曲作品,如《青年從軍歌》(四部合唱,為赴緬抗日的青年軍而作)、《從軍行》(獨唱,國樂伴奏)、《慶賀廢除不平等條約歌》(又名《平等新約頌》,曾獲重慶“教育部”為慶祝訂立平等新約舉辦的無記名創作比賽第一名)等。正是由于張定和創作之豐,1944年4月15、16日兩晚,“音樂組”在廣播大廈舉辦了張定和的抗戰歌曲專場音樂會,將他抗戰期間的聲樂作品二十首予以公開演出并廣播?。

同時,曾在江安戲劇專科學校任教的張定和擁有豐富的合唱寫作經驗,任職“音樂組”之前即有《江南昔日風光好》(混聲四部合唱曲,張寰和詞)、《抗戰建國歌》(混聲合唱,張寰和詞)、《藝術戰壕頌》(混聲合唱,羅亭詞)、《我們的敵人》(混聲四部合唱曲,丁火詞)、《我要問句話》(無伴奏男聲四部合唱曲,丁火詞)、《青春不再》(混聲二部合唱曲,郭藍田詞)、《青年中國》(混聲四部合唱,李德英詞)、《神圣的抗戰》(混聲四部合唱曲,馬祖武詞)等愛國作品。就職于“音樂組”期間,則作有《后湖春暮》(女聲合唱,陳濟略詞)、《桃源行》(混聲重唱,王維詩)、《青年從軍歌》(混聲四部合唱,陳濟略詞)、《平等新約頌》(混聲四部合唱,陳濟略詞)等多聲部聲樂作品,而重慶“中央廣播電臺”的合唱團則為他的合唱寫作提供了演出人員的供給?。其間他還為話劇《棠棣之花》(郭沫若著)、《正氣歌》(吳祖光著)等話劇寫作插曲,其中為《棠棣之花》寫作的插曲中即包含《去吧,兄弟呀》(混聲合唱)、《風·火·蛾》(混聲合唱)、《儂本枝頭露》(女聲三部合唱)等合唱曲,顯示出對合唱體裁的偏好及創作經驗的豐富。而前面已經談到,這一時期“音樂組”每周的廣播歌詠音樂會中,固定會有一至兩組由鋼琴伴奏的重唱表演。

毫無疑問,這時期“連夜作曲,次日排練,晚上現場播出”的組織工作以及重唱編寫的工作傳統,正是張定和這份《松花江》重唱手稿之所以出現的原因。?

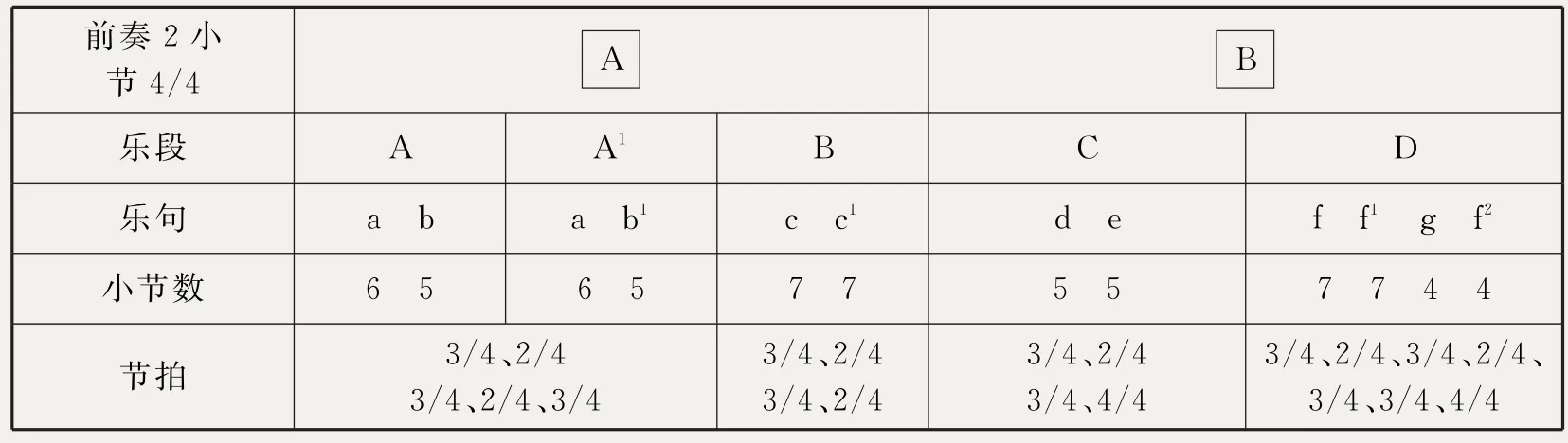

三、音樂結構

重唱手稿全曲共70小節,復二部曲式,F 大調。全曲共使用了4/4、3/4、2/4三種節拍,整體上以3/4為主(見表2)。

表2 《松花江》重唱曲式結構圖示

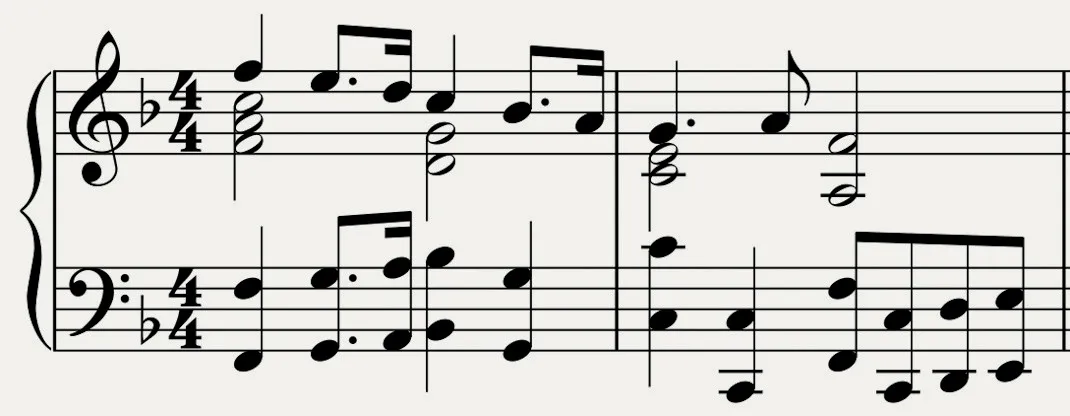

作品以2小節的鋼琴前奏開始(見譜例2)

譜例2 前奏

開始的這2小節前奏使用的是4/4拍,很明顯其主題來自男高音聲部“衰老的爹娘”。這一主題在演唱時(見譜例3),“爹”“娘”是需要分別強調的兩個相同的重拍,語氣也更加肯定,因此使用的是2/4(4小節),而在開始的鋼琴前奏中則不需要同樣的強調。

譜例3 男高音聲部材料1

在第一段女高音獨唱的11小節主題中,有7小節是3/4拍,4小節是2/4。初看起來,在這11小節中有多次改變節拍,似乎十分自由讓人難以把握其中的規律。實際上,這里的節拍安排與變化都與歌詞結合的十分恰當且統一。首先,歌詞中的“家”“上”“有”“礦”“那”都是相同的二分音符長音,除了“礦”(2/4拍),其他各字都位于3/4拍中的第二、三拍。其次,這樣的節拍布局與節奏處理都與歌詞本身的韻腳完全貼合,而且句讀分明——第一段可分為兩大句,第一句又包括兩個樂節,樂句之間以及樂節之間都對應著之前二分音符的長音。無論是演唱或是朗誦,都顯得韻味十足并富藝術性,例如第一句中的“在”字是這段的最高音,同時又與之前的“家”字在音高上形成四度向上的跳進(是演唱的邏輯重音),把“在”安排在小節的強拍就顯得自然又符合規律(在有的版本中,“在”字位于4/4拍的最后一拍就顯得不太恰當)。

在第二段(B段)中,合唱隊的進入形成了對獨唱聲部的烘托,同時由于歌詞“九一八”的關系形成呼喊式的音調,并且出現了兩次g2音,使得音樂在B段中達到了第一次高潮,但并不持久,很快就衰減下來。B段的節拍也是由3/4、2/4構成,但是由于歌詞的原因(兩句重復),節拍的變化沒有A 段頻繁。B段分為7+7的兩句,為平行重復關系。

譜例4 男高音聲部材料2

在這里每一句的7小節中,前2小節都是3/4拍,后5小節都是2/4拍(見譜例4)。很明顯,后5小節的主題與A 段的結束句的后半部分(“衰老的爹娘”,見譜例2)旋律寫法一致,都呈現逐漸下行的方式,也使用了相同的節拍,使結構保持統一。這樣,A、B兩段就形成了復合結構的第一部分。

第三段C段,兩個獨唱聲部與合唱聲部第一次形成齊唱的形式,音色與之前兩段有一定對比。結構為5+5的兩個對比樂句。這里的節拍以3/4為主,2/4與4/4(第一次出現)各只有1小節。這個段落的篇幅相對較短,是向全曲最后一段中音樂高潮的過渡,節拍變化也最少。

第四段D 段是全曲的重心,也是高潮部分之所在。首先第一句進入的是男高音與男聲合唱,這樣的音色組合是第一次,第二句則變為女高音與女聲合唱音色。在前兩句各7小節中,第一句有4小節3/4拍,3小節2/4拍,第二句有5小節3/4拍,2小節2/4拍。第一句結束時,“鄉”字由前1小節的3/4拍變為2/4拍,去掉一個單位拍是為了與第二句銜接得更加緊湊,而第二句結束,“藏”字與前1小節的3/4拍保持一致且有減慢與自由延長的八分休止,目的是獨唱女高音接下去更充分地再次演唱出全曲最高音a2! 第三句由于歌詞單一且重復,所以形成了全曲唯一沒有變化節拍(3/4)的樂句,而結束句中出現的4/4拍又與全曲開始前奏中的4/4拍形成呼應的統一關系。

縱觀全曲,3/4拍是貫穿全曲的核心節拍,它與歌詞、旋律音高合理地、富有邏輯地切合在一起。同時,在與二拍子轉換的過程中,很好地適應了歌詞的歸韻以及變化,使得歌曲富有歌唱、朗誦式的韻律,增強了音樂的感染力,豐富了音樂表現力,并對音樂形象的塑造起到了非常重要的推動作用。這些充分說明,張定和對漢語語言與歌曲旋律、節奏、節拍之間的關系處理是非常有經驗的。另外,從全曲結構圖示中不難發現,全曲的節拍布局也是音樂結構的核心結構力之一,起著重要的作用。

四、手稿修改分析

整體而言,張定和對手稿的修改包括兩種類型:1.鋼筆修改部分;2.鉛筆修改部分。

鋼筆修改部分主要針對的是手稿中錯誤記譜、音高、聲部作訂正、調整。張定和在手稿第1頁第1小節,修改了引子中的拍號——將3/4拍修改為4/4。這一修改的原因在于原歌曲開始為3/4拍,而這里的引子是張定和改編而增加,如前文所述,引子來自“衰老的爹娘”的2/4拍主題。

在手稿第2頁,他把第一行女高音聲部的前6小節所有的音全部擦去,重新修改為整小節休止。仔細與男高音聲部的音相比較,還是可以辨認出女高音原本有的音是誤抄寫了男高音聲部的音。第3、4小節,分別去掉了鋼琴與男高音獨唱聲部中記譜錯誤的符干方向,同時把第一行倒數第2小節原本非常不清晰的鋼琴高聲部重新抄寫一次,并用雙箭頭標記出來。總譜第2行第4小節,他將合唱女高音聲部原來的g音修改為降b音(見圖3),主要目的是為了改變和弦的性質與排列——降b音在這里是d小調的導七和弦的七音(代替了不應該重復出現的和弦五音g音)。這一頁的最后一小節,對原本不清晰的獨唱女高音和合唱男高音聲部的C音和A 音加以明確說明。

圖3 手稿第2頁的和弦修訂

在手稿第3頁,總譜第一行第4、5小節有擦除痕跡,較明確的是擦去了原本第5小節有的3/4拍號標記,把它提前到了第4小節,同時,對第4小節所有的人聲聲部的某些音高作了修改,但是原來的音高已無法辨認。第5小節修改了鋼琴高聲部的和弦,將原本的c—f—a和弦修改為d—f—a和弦。總譜第2行第3、4小節中的合唱聲部經過修改,與第一行最后兩小節合唱聲部的音基本保持一致,原因是這里前后的旋律基本一致。第二行最后3小節中,張定和劃去了四個合唱聲部原本所有的音(與男高音獨唱旋律重復),將女聲合唱聲部完全休止,并修改了男聲合唱的音高。修改后的結果是,此時的歌曲主題是獨唱男高音與男聲合唱的單一音色,而接下去主題則是獨唱女高音與女聲合唱的單一音色,如此這般的音色布局顯得既有對比又符合邏輯。總譜第3行的第3小節,將合唱男低音的d音改為e音,把原來的F大調Ⅱ和弦改為現在的Ⅶ6和弦增加緊張性,以便烘托此時獨唱女高音旋律的高潮部分。

在手稿第4頁,總譜第一行第4、5小節,張定和修改了鋼琴聲部的原本震音、二分音符演奏法,將其調整為二分附點音符、震音。總譜第二行最后一小節,將合唱女低音原來的e音修改為f音,結果造成這拍的和聲不明確——鋼琴聲部的附加六音的屬和弦c—e—a與這個f音有沖突(而且在同一小節的第3拍,這個屬和弦又與男高音獨唱的降b音沖突),使這拍(附加f音的c—e—a)與第三拍(附加降b音的c—e—a)的和弦都增加了緊張性。

張定和對手稿中用鉛筆修改的部分顯示出與用鋼筆修改部分截然不同的目的。(見圖4)

圖4 《松花江》重唱手稿3—4頁

在手稿第1頁,在總譜第一行最后一小節中的獨唱男高音、四個合唱聲部畫上叉號,同時,用括號括住獨唱女高音與鋼琴聲部并注明“三個五線譜”(五線譜是筆者的解讀,在手稿中寫的是五條線。下同)。很明顯,張定和修改的意思是將原有的獨唱男高音以及合唱聲部都去掉,只保留獨唱女高音與鋼琴聲部三行五線譜。當鋼琴的引子結束,獨唱女高音進入時以及總譜第三行第1小節都增加了反復記號,意為獨唱女高音要完全重復一遍,而且在總譜第二行還寫明“二次”。在手稿第1頁左邊,張定和用鉛筆標明“第一面上空三個五線譜”,這里的意思應該是總譜的第一行與第二行之間空三行五線譜。在總譜第二行最后1小節標明“/1”,我們對此的解讀是,當再次抄譜或印刷時,到此處為第1頁。(相類似的標記還有/2、/3……直到全曲結束標記“6 1/2面”)。手稿第1頁的總譜第三行開始處標記“四個五線譜”以及在合唱聲部畫叉號,意為只保留男、女獨唱聲部以及鋼琴聲部一共四行五線譜。同一行,在第2至第4小節的鋼琴聲部下方標記“此記號表示伴奏同前,此處省寫/”,意思是說明鋼琴聲部并不是沒有音符,而是因為此時男高音的旋律與歌曲開始的女高音旋律一致,所以鋼琴應該與開始時保持一致,寫初稿時只是省略記譜。

在手稿第2頁總譜第一行第3小節有一個很明顯的帶箭頭弧線,并與第1頁總譜第二行第4小節相連。這里的意圖是因為在第1頁中省寫了部分鋼琴伴奏而提示抄譜員注意:此時鋼琴聲部在這兩處是連接的。在這一行的第6小節下方增加“/2”標記,這樣接下去的小節合唱聲部進入則會顯示在新的一頁——第3頁上(相對于第2行總譜的第2小節,張定和劃去了原本有的“/2”標記,現在的頁數安排是較為合理的,否則演唱“衰老的爹娘”時的4行五線譜無法與接下去的6行五線譜相連)。同時,張定和在右邊標注“六個五線譜”,意為此時開始的總譜都是六行記譜。在這行的最后1小節開始處增加了反復記號直到第二行第6小節,并標注“二次”,意為獨唱女高音與合唱都要反復演唱一遍。同時,在這小節中的合唱聲部中標記較長的斜線,意為合唱聲部與前7小節的音相同而省略記譜。同時這里還畫出帶箭頭的弧線,意為此時的鋼琴聲部也與前7小節的鋼琴聲部的音相同。在手稿第3、4頁中的鉛筆修改中的阿拉伯數字只是標記了再次抄寫或出版時每一頁的頁碼。

綜上可見,張定和對手稿的兩種修改類型是不同的,鋼筆部分是對音樂創作的修改,而鉛筆部分則是對抄寫的提示以及出版時調整頁面布局。我們認為,后者的目的主要是為了適應當時演出以及節目錄制播出的需要,比如兩次反復女高音獨唱段落。

五、與“流亡版”的版本比較

1937年,有人給在上海創辦抗戰音樂刊物《戰歌》的作曲家劉雪庵送去油印的《松花江上》歌譜,希望在《戰歌》上發表,劉雪庵因覺情緒過于消沉不利于宣傳抗日而暫未處理。而上海淪陷后,作曲家在赴武漢途中遇“文救內地工作委員會”的負責人江陵,二人談到《松花江上》時,決定合作寫作《流亡三部曲》以鼓勵戰斗的熱情,并使《松花江上》作為《流亡三部曲》之第一部《離家》仍以“佚名”的署名發表在《戰歌》的第6期上。在同一期的《戰歌》中,劉雪庵本人并寫作《流亡曲寫作的經過》對《流亡三部曲》進行介紹:

也許是因為三歌曲及四歌曲在國外引起部分人的注意罷,去年二月中居然有幾位歐美作曲者要我嘗試寫幾個以中國故事東方的情緒為出發點的小歌劇,當時也頗引起我的興趣想著手一干,只以限于人事的紛紜同腳本的缺乏遂致無形中擱置下來。等到八一三全面抗戰的局勢形成過后,許多不愿做亡國奴的熱血青年,都自動起來組織救亡宣傳團到內地農村作喚起民眾的工作……不久,戰歌出到第三期了,有一位朋友送一張油印的松花江歌譜給我,他說這是平津流亡同學中最流行的曲子,希望我在《戰歌》上發表出來介紹給大家唱,我把那張歌譜帶回來看過一遍之后,詞曲的句子,尚無很大問題,覺得使人最不適的就是太哀感銷[消]沉了……無聊時我們就隨便談,由救亡運動談到新音樂,由新音樂談到作曲,由作曲談到松花江流行之利弊,于是觸動了她先生的靈感,兩天以內寫出流亡曲第二部的歌詞交我即立刻給他配一個承上啟下的曲調,好把松花江聯[連]綴起來變成一個三部曲,指示一般流浪人的出路……?

劉雪庵的這段記述給我們提供了一個重要的線索:他在全文一直以“松花江”稱謂被他編入《流亡三部曲》的第一部歌曲,而只有在署名“江陵雪庵”的《流亡三部曲》中,才在第一部《離家》下以括弧做上“松花江上”的標注(見圖5)。

圖5 發表在《戰歌》(1938)中的《松花江上》

也就是說,今天被我們慣作為《松花江上》的歌曲,本來即以《松花江》為單曲的標題,只有在《流亡三部曲》的樂譜中,才致以“松花江上”的稱呼,而文首所揭示的戰時重慶“教育部”之通令,導致了“松花江上”成為三部曲的專名。

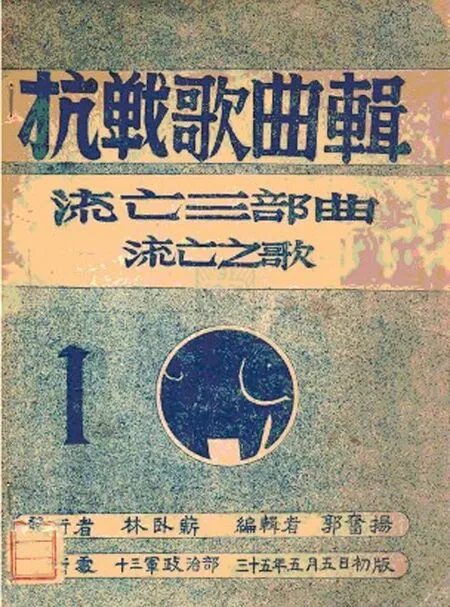

而從《松花江》重唱譜的定名可以看出,作為曾參加抗戰歌集編輯工作的作曲家,張定和不僅對劉雪庵編入《流亡三部曲》的《松花江》熟悉不過,并對當時人們僅知道詞曲作者是一位“東北軍官”?的《松花江》原曲也甚為了解——值得一提的是,張定和曾為吳祖光描寫東北抗日聯軍的話劇《鳳凰城》創作與《松花江》一樣用“凄婉悲傷的音調”表現相似情境的插曲《流亡之歌》(1938)并在后方廣為流傳?,以至于抗戰勝利后中國工農紅軍第十三軍政治部出版的《抗戰歌曲輯》的樂譜封面,即以《流亡三部曲》與《流亡之歌》共同作為副標題(見圖6)。

圖6 《抗日歌曲輯》封面

張定和對《松花江》原曲的了解更體現在他對歌曲節拍的處理上。在《戰歌》的《流亡曲寫作的經過》中,劉雪庵曾經寫道:“現在這首歌曲總算把它完成了,而且形式上已具有戲劇化的意向,與過去一般的救亡歌截然不同,第一部就利用已經流行的《松花江》,但把它的小節重新劃分,不妥的字音給他改正過來,再加上男聲女聲獨唱齊唱的變化,而又把情緒由感傷凄婉轉而為高亢激昂,一直到燒起戰斗的熱情,建立一個最后勝利的信念為止。”?由于劉雪庵的修改,《流亡三部曲》中的《松花江上》在旋律及節拍上發生了不小變化,表現出較多劉雪庵的創作特點。但從《松花江》重唱手稿來看,張定和并沒有采納劉雪庵在《流亡三部曲》中所做的改動,甚至在節拍的設計處理上,靈活使用4/4、3/4、2/4三種節拍予以情感的抒發表現,與劉雪庵的“重新劃分”有很大不同。這些不同包括但不限于:

1.整體上,張定和使用了三種節拍:2/4、3/4、4/4,劉雪庵則使用了兩種:4/4、3/4。如果將前者的2/4拍、4/4拍合為一類,則有27小節,3/4拍有41小節;而后者中4/4拍一共32小節,3/4拍一共35小節。很明顯,張定和寫的重唱版的三拍子占比更多。

2.在A 段中(歌詞至“大豆高粱”),重唱版有2/4、3/4兩種節拍,劉雪庵所寫的“流亡版”則只使用了4/4拍。如果以單位拍計算,這個段落中,前者一共28拍,后者29拍。這一拍的差別在于歌詞中“松花江上”的“上”的時值,前者為一拍,后者為兩拍。前文提到“歌詞中的‘家’‘上’‘有’‘礦’‘那’都是相同的二分音符長音”,所以整體顯得統一,韻律一致、協調,而后者在這里相對少一拍,樂節之間的區分不明顯,演唱或朗誦時,內心會有不平衡感——第二個樂節“那里有”會顯得提前進入。在音樂作品中,對音的時值、節拍的使用方面,首先取決于作者的思考、情感體驗,同時也涉及音樂的表現。而結構中平衡與不平衡的現象都很常見,都有各自表現的特點和適用范圍,本身無優劣之分。

3.在B段中,重唱版仍然有2/4、3/4兩種節拍(2/4拍為主),而流亡版只使用了3/4拍。在這里,作者對節拍的使用顯得差異較大:前者從強拍進入,強調“九一八”的“九”,而后者從弱拍進入,強調“八”;之后的歌詞“從那個悲慘的時候”,合唱版只用了2/4拍,一共4個節拍重音,分別是“從”“悲”“時”“候”,強調并突出了語言的邏輯重音。“流亡版”在這里節拍重音分別是“那”“時”,只有兩個,值得注意的是“重唱版”將“悲”放在強拍上,具有強烈的表現性,效果較好。

4.在C段中(從“脫離了我的家鄉”開始),“流亡版”在整個10小節中,只使用了1小節的4/4拍(其余皆為3/4),“重唱版”的2/4、4/4拍各有1小節,其余為3/4拍。前者的強拍分別是“整日價在關內”的“日”“價”,而后者的4/4拍強拍分別是“整”“在”。兩個版本在這里的音高相同,從“日”到“價”都是四度上行跳進,所以,重唱版的強拍重音是更合理的。

5.在D段中,歌詞“我那無盡的寶藏”中,從“那”到“無”是上行六度大跳至全曲最高音a2,重唱版將高潮放在2/4的強拍,相比較而言,流亡版是在3/4拍的第二拍,顯然前者更加合理。

結語

綜上所述,張定和的《松花江》重唱寫作相對劉雪庵流亡三部曲中的《松花江上》有獨立的寫作思考及藝術表現:一方面充分顯示出“音樂組”在歌詠廣播節目上的藝術追求;另一方面更明顯的則是借助廣播的傳播力,張定和這一版本的音樂處理也發揮了更廣泛的影響。正是由于“音樂組”的強大影響力,導致抗戰后流行的《松花江上》不僅從重慶“教育部”戰時通令的“三部合唱”中重新獨立出來,并在歌曲的節拍、節奏以及旋律情感的表現方面,全面替代了“流亡版”,從而導致將來這首仍因“流亡版”的舊稱被習慣稱為《松花江上》的單曲之流傳及出版,更多地保留“音樂組”所排練演播的版本。

值得注意的是,《共產黨員(河北)》2021年第21期刊發了河北博物院收藏的《張寒暉歌曲集》手抄本,披露了作曲家生前一些歌曲的抄譜:

該手抄本長33.5厘米、寬23.5厘米,共58頁。匯集了張寒暉1941年創作和抄錄的中外優秀歌曲50余首,其中在1936年秋創作的著名抗日歌曲《松花江上》,唱出了人們對家鄉的懷戀和對日本帝國主義的仇恨,成為鼓舞人民英勇抗日的戰斗號角。?

從隨刊提供的張寒暉手跡可以看出,盡管這本手抄本是作曲家在1941年所抄錄,但是作曲家所記錄下的《松花江上》是以3/4拍記譜,旋律也與劉雪庵改寫版較為不同。這當然也從另一個側面反映,作曲家本人對于重慶“教育部”以政令的形式傳播他的作品并不以為然。而今天通行的《松花江上》版本則無疑顯示,重慶“教育部”電令人們遵守某一音樂樣板的舉動并未成為歷史的最終選擇,從《松花江上》在抗戰后被單獨傳播的角度而言,重慶“教育部”之以政令影響音樂作品傳播的形式無疑正式宣告失敗。

注釋:

①如《甘肅民國日報》2月7日第1版、《武漢日報》2月14日第1版等,都對上文進行了全文刊發,惟時間稍有先后。

②關于手稿的類別辨認,參見瞿楓:《舒伯特〈D大調第十交響曲〉:再思“草稿研究”及其核心問題》,載《音樂研究》,2020年第2期,第114—131頁。

③出于對詞曲作者張寒暉的保護,《松花江上》在早期傳播中被傳播者有意隱匿了作者身份,以至于這首在戰時廣泛印發并流傳的著名歌曲一直以佚名形式被傳播與出版,直到1950年張寒暉的遺孀劉芳將其編入《人民藝術家張寒暉同志遺作歌曲集》并交由“西北文學藝術工作者代表大會籌備委員會”出版發行,人們才據此確認了作者的身份。

④“中央廣播電臺”自1946年初起成立“還都委員會”,由升任“音樂組”組長的甘濤作為總領隊,從4月開始向南京進發,并于5月5日于南京正式恢復播音。細節可參見汪學起、是翰生:《第四戰線——國民黨中央廣播電臺掇實》,中國文史出版社,1988,第174—176頁。

⑤鄭體思:《我國第一支新型專業民族管弦樂隊的誕生與發展》,載《黃鐘》,1998年第2期。

⑥同⑤。

⑦如《新華日報》1943 年5 月18 日的新聞報道:“(中央社訊)十日來聽眾六千人,今(十七)日為最后一日,由該臺音樂組舉行歌詠國樂聯合音樂會,此次廣播旬,得渝市各音樂團體合作,至是圓滿結束,該臺并將于月內相應倫敦英國皇家廣播公司(BBC)之同盟國戰局檢討廣播,舉行同盟國戰局檢討集體廣播演講會。”可以看出“音樂組”的抗戰歌詠宣傳工作及其對外廣播之影響。

⑧該表根據《廣播周報》(復刊卷)1946 年第4 期“中央廣播電臺”放送節目單該時段內容制訂。

⑨根據《廣播周報》(復刊版)本年度的節目表可以推斷,廣播歌詠音樂會的結束與“作曲專員”張定和離職有關,張定和1947 年夏離開“中央廣播電臺”,歌詠音樂會的節目內容9 月起淡出“中央廣播電臺”。

⑩同⑤。

?同⑤。

?根據張定和晚年自編的《定和自敘》手稿,他從1933年起在上海國立音專“黃自先生的和聲課上”正式學習作曲,后又隨黃先生遷居江灣郵亭里而到他家上課,直到1937年夏。另據刊載于上海國立音專校刊《音》第1682號的“選科及額外先科學生學分級別表”可知,編號519的張定和在校注冊為“和聲班”學員。(參見洛秦、錢仁平、張雄:《音·國立音樂院—國立音樂專科學校院校刊集(1928—1937)》,上海音樂學院出版社,2017)

?這種推斷在張定和另一份自訂的《創作目錄》手稿中得到證實:在作曲家自訂作品號37的混聲四部合唱《我們的敵人》(1938)中,作曲家在詞作者“丁火”的右側,專門括號以“本名張定和”予以備注。該《創作目錄》手稿影印件參見晉璟:《滄海遺珠藍田埋玉——張定和重慶時期音樂作品史料梳理》,載《天津音樂學院學報》,2016年第1期。

?除了“丁火”之外,張定和另外也經常使用張櫓(章魯)、金萼等筆名用于作品的發表。由于張定和本人的藝術修養與全面的美術訓練,“張櫓”等也用于攝影等其他美術作品的署名,而“丁火”則專門于音樂創作的發表。

?金安平(1960—)是歷史學家金毓黻的孫女,美國歷史學家史景遷(Jonathan D.Spence)的妻子。Four Sisters of Hofei是她2003以英文寫作的歷史作品,這部著作的漢譯本《合肥四姐妹》2007年由生活·讀書·新知三聯書店出版。

?羅志英:《作曲家張定和在重慶》,載《重慶文化史料》,2001年第1期,第24—26頁。

?晉璟:《滄海遺珠藍田埋玉——張定和重慶時期音樂作品史料梳理》。

? 1944年4月14日《新華日報》(第三版)載:“作曲家張定和把他抗戰以來所作一部分歌曲二十闕[闋],定十五、六日兩天下午七時四十五分,假廣播大廈公開演奏,同時廣播。”除了張定和抗戰歌曲專場音樂會之外,“音樂組”的同事男高音朱崇懋同年7月8日在廣播大廈舉行的廣播音樂會及次年3月1日晚在重慶七星崗江蘇同鄉會舉辦的“中國作品歌樂會”中,也都演唱了相當數量的張定和抗戰歌曲,從另一個側面反映出“音樂組”抗戰勝利初期的歌詠音樂會活動。

? 1942年2月6日《新華日報》載:“中電合唱團表演抗日救亡歌曲20余支,孩子劇團表演十余曲,其中有獨、對、齊唱、二部及四部合唱。以孩子劇團的《石榴青》,中電的《游擊隊》最熟練,《流浪兒》亦別致。《募寒衣》《上戰場》等四部合唱最佳。”可見廣播電臺合唱團日常的豐富表演形式。

?從作曲家這一時期音樂會的表演名單來看,“音樂組”同事曾憲恩和朱崇懋是他合作最為密切的重唱歌唱家,這種合作一直維系到1946年8月:當張定和在上海舉辦個人作品音樂會,其時所表演的抗戰歌詠作品,全部都交由曾憲恩和朱崇懋二人擔任獨唱,合唱作品也邀請二人擔任領唱(刊載于該年8月19日《大公報》第8版的節目單最下“合唱中之領唱由葉如珍朱德九曾憲恩朱崇懋擔任”)。

?劉雪庵:《流亡曲寫作的經過》,載《戰歌周刊》1938年第6期。

? 1939年的《勝利》第34期刊登了署名“易鷹”的《流亡三部曲的改作》,作者在他改寫《流亡三部曲》歌詞之前的題記中寫道:“流亡三部曲,目前很流行。據說此歌第一部,詞曲都是一位東北軍官所作,第二部和第三部是別人替他續作的。”

?作曲家晚年為了紀念抗戰五十周年,曾選擇一些自己抗戰中所寫抗日歌曲的歌譜編訂復印成一份題為《迢遙的音痕》的譜本寄贈親友,在樂譜后的跋文中寫道:“在抗日戰爭初期,我曾在中學和國立劇專教音樂。《江南夢》《抗戰建國歌》《藝術戰壕頌》《流亡之歌》等歌都是那時創作的,并在大后方和偏遠的窮鄉僻壤流傳。《流亡之歌》是寫東北抗日聯軍的話劇《鳳凰城》的插曲。為了劇情的需要,要寫出東北流亡關內的病人心情,我就用凄婉悲傷的音調寫成此歌……”

?同?。

?河北博物院:《〈張寒暉歌曲集〉手抄本》,載《共產黨員(河北)》,2021年第21期。