麻黃連翹赤小豆湯加減治療特應性皮炎伴AIDS 1例

馬敏銳 賀愛娟

【關鍵詞】麻黃連翹赤小豆湯;特應性皮炎;AIDS;四彎風

中圖分類號:R751 文獻標識碼:B 文章編號:1004-4949(2023)11-0000-03

特應性皮炎(atopic dermatitis)是一種慢性復發性炎癥性皮膚病,屬于Ⅳ型變態反應,其皮損特點具有多形性,本病以反復發作的濕疹樣皮損,伴慢性瘙癢,搔抓后常出現抓痕、色素沉著和苔蘚樣變等繼發皮損為臨床特征[1]。大多數艾滋病(AIDS)患者在病程中會發生劇烈的皮膚瘙癢,其皮疹具有形態多樣、分布廣泛,具不典型、病程長、難以治愈的特點,嚴重影響患者的生活質量[2]。而特應性皮炎伴AIDS在臨床中較為少見,患者經常規西醫對癥治療后療效欠佳。因此,本研究根據患者病情的特殊性,在中醫辨證論治的基礎上運用麻黃連翹赤小豆湯加減治療,以期為臨床治療該疾病提供新思路。

1 臨床資料

患者,男,53歲,因“全身散在皮疹伴瘙癢10+年,加重半年”來我院住院治療。患者10+年前因飲酒后出現全身散發紅斑、丘疹,以雙上肢伸側為主,伴劇烈瘙癢,頻繁搔抓,搔抓后出現破潰及少量滲出,當時于我院診斷為“濕疹”,予藥物外用(具體不詳)治療后,癥狀明顯好轉,此后上癥時有反復,均自行予藥物外用治療后好轉;半年前因飲酒后上癥反復發作并加重,于外院診斷為“特應性皮炎”,經西醫對癥治療后癥狀未見明顯緩解,3 d前因受涼后感上癥加重,遂就診于我院。稍感惡寒,口干,無發熱,納可眠差,二便調。既往10+年“變應性鼻炎及結膜炎”病史。專科檢查:精神尚可,全身皮膚干燥,雙上肢伸側、胸腹部、雙下肢可見散在分布黃豆至蠶豆大小暗紅斑、丘疹伴苔蘚樣變及暗褐色色素沉著斑,表面粗糙,部分融合成片,部分皮損表面被抓破,可見滲血、滲液,散在血痂,局部皮損觸痛明顯。舌暗紅,中有裂紋,苔白膩,脈弦滑。ADCT評分:19分。輔助檢查:血常規:淋巴細胞百分比13.6%,嗜酸性粒細胞百分比23.4%,嗜酸性粒細胞絕對數1.58×109;過敏原檢測:質控線:+++,霉菌組合:+,總IgE+++;HIV陽性。

中醫診斷:四彎風,表實里濕熱證;西醫診斷:特應性皮炎伴AIDS。

首診擬方如下:麻黃6 g,連翹15 g,赤小豆20 g,桑白皮15 g,茯苓15 g,鹽澤瀉15 g,苦杏仁15 g,炙甘草10 g,法半夏15 g,當歸15 g,川芎15 g,白鮮皮20 g,葛根20 g,共5付,水煎服,每日1劑,分3次服。

二診:患者訴周身皮疹區瘙癢、疼痛明顯緩解,大部分皮疹結痂。大便時干時稀,偶有尿頻。舌暗紅,舌中有裂紋,苔少,脈細數。前方有效,繼予前方加減治療,予前方去葛根20 g,赤小豆20 g,桑白皮20 g,加用女貞子12 g,墨旱蓮15 g,地骨皮12 g以滋陰清熱。

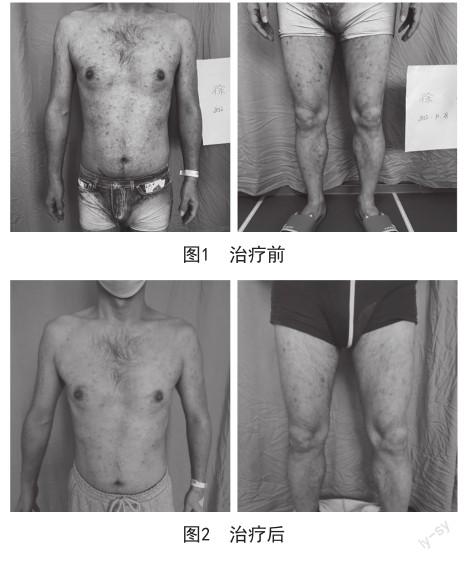

治療5 d后患者自覺全身瘙癢明顯緩解,未訴局部皮損疼痛,精神、納眠可,二便調。專科檢查:全身皮膚干燥,雙上肢伸側、胸腹部可見少量黃豆大小暗紅色斑點、丘疹及暗褐色色素沉著斑,雙上肢伸側苔蘚樣變明顯減輕,未見滲血、滲液,未見抓痕,局部皮損無觸痛。ADCT評分:4分。繼予上方5劑,鞏固治療。治療前后患者全身皮膚情況見圖1、圖2。

2 討論

特應性皮炎是一種T細胞誘導的異質性很強的慢性炎癥性皮膚病[3],其病程漫長、復發率高、治愈難度大,且會影響患者的生活質量甚至心理健康。臨床治療多是以緩解或消除臨床癥狀,消除誘發和/或加重因素,減少和預防復發,減少或減輕合并癥,提高患者的生活質量為目的[4]。HIV免疫抑制與皮膚病的發生相關,而且逐漸減弱的免疫系統會導致泛發的、頑固難治的慢性皮膚疾病,HIV直接導致免疫相關性炎癥,其中皮膚瘙癢是HIV患者中最常見、最易于反復發作的皮膚表現[5]。目前治療AIDS的方案首選的為聯合用藥的抗病毒治療及對癥治療,但其藥物具有肝、腎損害及代謝紊亂等不良反應[6]。有文獻指出[7],具有特應性皮火病史的成人在HIV的進展期會出現復發,目前認為特應性皮炎的發病機制與Th2免疫關系密切,其主要細胞因子IL-4和IL-13通過多途徑啟動炎癥進程并造成皮膚屏障破壞[8],而HIV侵入人體后,主要通過各種途徑侵犯、殺死CD4+T細胞,導致其介導特異性免疫應答嚴重受損[9],這便是特應性皮炎和AIDS在免疫上的共同點。本例患者病程長,且反復發作,癥狀特點及輔助檢查均符合特應性皮炎的診斷標準,考慮患者的皮損及瘙癢是特應性皮炎與AIDS共同導致的結果,其病因可能和兩種疾病感染后造成的免疫失衡相關,故常規對癥治療后癥狀未見明顯緩解。

特應性皮炎屬于中醫“濕瘡”“浸淫瘡”“四彎風”的范疇。《醫宗金鑒血風瘡》云:“此證由肝、脾二經濕熱,外受風邪,襲于皮膚,郁于肺經,致遍身生瘡。”“四彎風……此證生于兩腿彎、腳彎,每月一發,形如風癬,屬風邪襲人膝理而成。奇癢無度,搔破津水,形如濕癬。”《諸病源候論浸淫瘡候》:“粟瘡作癢,屬心火內郁,外感風邪”。惠海珍等[10]總結各個醫家認為特應性皮炎實證致病因素主要為風、濕、熱,燥四邪,虛證主要為脾虛、血虛、陰虛,主要與肝、心、脾相關,病程日久,必累及腎,治療上以清熱、祛濕、養血、潤燥、健脾為主。而目前對于對特應性皮炎的病因病機闡述多為先天稟賦不足、脾虛濕熱內生、外感風濕熱邪,此病的發生病理因素主要為風濕熱邪,且與五臟關系密切[11]。自第一例AIDS病例報道至今已有40余年,但中醫學上沒有明確的記載,因其臨床表現的多樣性,各學家眾說紛紜,結合其發病特點和臨床表現,多屬于中醫“瘟疫”“伏氣溫病”“虛勞”的范疇[12]。程五中等[13]總結出人體感受艾滋病“疫毒”后,首先損傷脾胃,隨著脾氣漸弱,中樞不運,進而臟腑功能失調,氣機逆亂,疫毒之邪乘虛而入,漸而導致心、肝、肺、腎受損,終至五臟氣血陰陽俱損,內生痰飲水濕、氣滯血瘀、化風化火、變化多端。而目前對于中醫藥治療AIDS的研究以圍繞免疫功能重建、減少ART不良反應、病毒儲存庫清除和降低耐藥、提高患者生存質量等方面開展[14]。本例患者為中老年男性,先天稟賦不足,脾胃虛弱,脾失健運,故濕濁內阻,水濕留戀,郁而化熱,日久則見氣機不暢,瘀血內生;酒之濕邪醇厚,酒氣辛熱,蒸達于肌膚而發病。患者戒酒不能,病邪遷延,致使疾病反復發作,耗傷陰血,陰虛血燥,致使肌膚失養,瘙癢劇烈,致使眠差;后復受酒味滋膩,濕熱熏蒸,故而多次發病。其后疫毒之邪乘虛而入,漸致脾氣漸弱,中樞不運,故內生痰飲水濕、氣滯血瘀、化風化火;此次因外感風邪,內外兩邪相搏,風濕熱邪浸淫肌膚故見癥狀加重;舌暗紅,中有裂紋,苔白膩,脈弦滑,為既有太陽表未解、熱不得外越之惡寒、無汗,又見陽明濕熱蘊膚,治法當予病、癥、證相結合,以解表散邪、清利濕熱為主,輔以活血、補脾。

《傷寒論》中原文為“傷寒瘀熱在里,身必黃,麻黃連軺赤小豆湯主之”,麻黃連翹赤小豆湯為為麻黃湯之變劑,原方麻黃2兩,連翹2兩,杏仁40個,赤小豆1升,大棗12枚,生梓白皮l升,生姜2兩,甘草2兩,本方整體外可解表邪閉遏,內能清濕熱蘊結郁蒸,為治太陽、陽明合病的表里雙解之劑,方中麻黃、連翹、杏仁、生姜共同組成了治表藥物組合,麻黃配杏仁,宣降肺氣,開水之上源外解表邪,通水道以利濕邪;麻黃與生姜祛風散寒,開肌表之郁;麻黃配連翹宣泄郁熱;四藥相伍重在宣泄郁閉在表之風、濕、熱邪。赤小豆、生梓白皮、炙甘草、大棗,共同組成了治里的藥物組合。炙甘草、大棗甘平和中益氣。四藥相伍,可健脾和中,導濕熱從小便而去[15]。《傷寒雜病論》中明確提出了病癥證結合,故經方活用于皮膚病療效甚佳,以六經辨證、方證對應常常可收到很好的療效。本方目前在皮膚科使用較為廣泛,依據病情變化加減可應對多種皮膚病。常見如蕁麻疹、丘疹性蕁麻疹、藥疹、濕疹、病毒疹、大皰性皮病、各類炎癥等在急性或慢性期而急性發作時。辨證以全身有惡寒、無汗,或有發熱,舌紅、苔白黃膩,小便黃少,皮疹以浮腫、水皰、糜爛、滲出為改變,因瘙癢劇烈而心煩等表實里濕熱見癥者,宜此方對應。“方證對應”雖是基礎,但切忌“對號入座”。該患者太陽表未解,見惡寒、無汗,又見陽明濕熱蘊膚,為表實里濕熱,太陽、陽明合病,病、癥、證相結合選用麻黃連翹赤小豆湯加減。患者全身多處褐色沉著,舌暗,中有裂紋,表明有瘀熱在里,故加用當歸、川芎活血行血;部分皮損有滲出、滲血,有濕在外,故加茯苓、澤瀉補脾,利濕邪,白鮮皮清熱燥濕止癢;法半夏燥濕化痰;葛根生津止渴;諸藥共奏解表散邪、清熱祛濕、化瘀潤燥之效。患者復診時已初見成效,效不更方,繼續該方加減用藥,三診后患者癥狀已基本改善。

綜上所述,麻黃連翹赤小豆湯外可解表邪閉遏,內能清濕熱蘊結郁蒸。現各醫家以本方為基礎方加減用治一切里有濕熱,外有表邪之證。本例患者為特應性皮炎和AIDS并發,疾病種類不同,但病機統一,故用以解表散邪、清利濕熱為主,輔以活血、補脾之法,中醫異病同治,療效確切。

參考文獻

[1] 唐玨,姚志榮.特應性皮炎瘙癢機制及相關治療研究進展[J].協和醫學雜志,2022,13(3):473-479.

[2] Boushab BM,Malick Fall FZ,Ould Cheikh Mohamed Vadel TK,et al.Mucocutaneous manifestations in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients in Nouakchott,Mauritania[J].Int J Dermatol,2017,56(12):1421-1424.

[3] 田濤.特應性皮炎的精準治療[J].中國中西醫結合皮膚性病學雜志,2023,22(1):89-92.

[4] 王建琴.中國特應性皮炎診療指南(2020版)解讀[J].皮膚性病診療學雜志,2020,27(5):359-361.

[5] 王丹,何英,李建偉,等.HIV/AIDS皮膚瘙癢中醫病因病機及證候特點探析[J].中華中醫藥雜志,2020,35(4):1781-1783.

[6] 中華醫學會感染病學分會艾滋病丙型肝炎學組,中國疾病預防控制中心.中國艾滋病診療指南(2021年版)[J].中華內科雜志,2021,60(12):1106-1128.

[7] 畢新嶺,顧軍.艾滋病與非感染性皮膚病[J].中國全科醫學,2003,6(12):981-982.

[8] 向展翔,王軍.特應性皮炎發病機制的研究進展[J].牡丹江醫學院學報,2022,43(4):127-129.

[9] 鄒美銀,凌勇武.HIV感染者CD4+T細胞亞群變化的研究進展[J].中華實驗和臨床感染病雜志(電子版),2015(4):451-453.

[10] 惠海珍,戚東衛,史丙俊,等.特應性皮炎的中醫辨證分型及治療概況[J].云南中醫中藥雜志,2021,42(10):83-86.

[11] 陳焱華.中藥治療特應性皮炎的臨床研究進展[J].中國中醫藥現代遠程教育,2023,21(2):200-202.

[12] 許前磊,許向前,許二平,等.從伏邪論治艾滋病理論探討.中華中醫藥雜志,2017,32(6):2383-2385

[13] 程五中,謝世平,許前磊,等.艾滋病患者中醫臨床癥狀分析[C]//中華中醫藥學會防治艾滋病分會換屆暨第九次學術會論文集.2013:89-92.

[14] 王健,郭會軍.中醫藥治療艾滋病進展及展望[J].中國艾滋病性病,2022,28(3):257-260.

[15] 張玉鑫,鄭豐杰.麻黃連翹赤小豆湯治療皮膚病應用規律探討[J].長春中醫藥大學學報,2020,36(5):1080-1083.

編輯 扶田