兒童“有聲小說閱讀”課程的構建

蔡亞

摘 ?要:兒童“有聲小說閱讀”是信息社會重要的閱讀方式之一,對于回歸聽覺傳統文化、展現聽覺社交價值,探索個性化閱讀經驗,有著重要的時代意義。從“聽書”啟航,兒童“有聲小說閱讀”需要從“內容選取、場域建構、任務單設置”等角度進行課程建構;向“評書”邁進,需要從“角度與內容、方式與載體、話語特色”等途徑進行品質深耕,最終有聲閱讀與紙質閱讀、書評撰寫等融為一體,提升審美能力與閱讀品質。

關鍵詞:兒童 ? 聽書 ? 評書 ? 有聲小說閱讀

近年來,隨著互聯網及移動終端的普及,“有聲閱讀”已成為全民閱讀的全新打開方式。據中國新聞出版研究院2022年4月24日發布的《第十九次全國國民閱讀調查報告》顯示:2021年我國0-17周歲未成年人的聽書率為32.7%。其中,9-13周歲少年兒童的聽書率為31.4%[1] 。可見,有聲閱讀已走近兒童日常生活。何謂有聲閱讀?“有聲閱讀,又稱聽書,是閱讀者通過耳朵感官接受并向大腦傳遞書本信息的一種活動。”[2]當下,有聲閱讀以其趣味性和便捷性,帶來閱讀方式的變革,成為“跨媒介閱讀”的重要方式之一。

一、數字媒體時代,兒童“有聲小說閱讀”的必然興起

一直以來,兒童小說以其情節曲折、人物特點鮮明、主題突出等特點備受兒童喜歡。數字媒體時代,聲音演播賦予了兒童小說更加豐富的內涵,其精良的制作、便捷的接收途徑吸引了的眾多的兒童。喜馬拉雅APP上《米小圈上學記》點播量高達52.1億次(截止2022年7月6日),足見兒童的喜歡程度。

(一)兒童“有聲小說閱讀”的優勢

作為一種依靠聽覺系統的閱讀方式,聽書十分適合兒童發育的生理和心理特征[3]。站在聽覺文化背景下研究,兒童“有聲小說閱讀”具有以下優勢:

1.“聲”領其境:有聲小說閱讀的“場景體驗”

聲音是人類言語的最初表現形式,對于兒童而言,它比文字更直接、更細膩、更感性,更生動。而在數字媒體時代,有聲閱讀創作者以單人旁白交叉多人對白的方式,把單一的“讀”轉化為豐富的“演”,呈現出非常獨特的極具場景化、情境化的聲音景觀。演播者會隨著故事情節的變化而改變語調,加之不同背景音樂的交相出現,打造出“聲”領其境的場景優勢,給兒童帶來的沉浸式聽讀愉悅感。

2.身臨其境:有聲小說閱讀的“具身認知”

閱讀的核心在于意義的解讀和詮釋。兒童在有聲閱讀的過程中,并非一個被動的角色,而是強調身體的在場性。“聲領其境”盡管帶來虛擬的在場感,但兒童也可以實現交互性體驗。兒童的閱讀心智、身體體驗、閱讀環境在此過程中實現了“具身認知”的一體化。在沉浸式的聲音體驗之中,兒童以形成具身化的記憶,從而獲得精神上的愉悅,產生文化歸屬感與文化認同感。

3.隨“聲”而行:有聲小說閱讀的“便捷高效”

移動終端的普及,使得有聲閱讀行為,隨時隨地都可發生。有聲APP平臺,微信公眾號或小程序,智能音箱,廣播,有聲閱讀器或語音讀書機,有聲閱讀越來越便捷,越來越受到大眾的關注。而有聲小說章節化的制作特點,使得互聯網時代的碎片化時間可以得到充分高效的利用,不僅可以激發聽眾閱讀興趣,而可以達到強化記憶的作用。

(二)兒童“有聲小說閱讀”的時代意義

聽覺一直以來就與閱讀有著密切聯系。有聲閱讀在打開“讀者”耳朵同時,構建了虛擬性聽覺場景,以多義性聲音符號創建沉浸式的認知體驗,并將傳統的“我一它”式扁平化信息傳輸轉化為“我―你”的共情性對話交流 [4]。當下,兒童“有聲小說閱讀”的興起具有時代意義:

1.文化意義的回歸

人類最古老的閱讀方式就是口耳相傳。“聽書”是我國由來已久的一種閱讀形式。著名評書表演藝術家田連元認為,“評書”是中國傳統文化的“活化石”[5]。隨著社會的發展,互聯網時代多種娛樂方式的興起,聽書、評書逐漸演變為一種“缺席的在場”。而今,“聽書”的再度流行是一種聲音文化的回歸與超越。羅杰·夏蒂埃認為應該關注那些即將被人們所遺忘的閱讀方式,重現被遺忘的行為,找到已消逝的閱讀習慣[6]。有聲閱讀再次喚醒了人們的耳朵,讓人類“聽覺空間”得以回歸的同時,有利于喚醒兒童民族自豪感。

2.聲音社交的體現

有聲閱讀開啟了新型的聲音社交文化。以聲音為媒介,兒童可以分享閱讀心得,交流閱讀感受,建構有意義的互動聽覺社區。通過建立閱讀聽友圈,打卡聽讀、資源推薦、話題研討、共同演繹完成有聲文本的深度理解,在虛擬空間完成集體性閱讀,從而創造出互動交際背景下的的閱讀新意義。

3.閱讀經驗的建構

《義務教育語文課程標準》(2022年版)強調:“要探索個性化的閱讀方法,建構整本書閱讀的經驗。”[7]信息時代已開啟了云閱讀的多元模式。兒童用耳朵開啟閱讀,用聽覺完成想象,在沉浸式體驗中解讀文本、建構經驗、激發情感、產生審美體驗。這一過程同樣有利于提升閱讀鑒賞能力,養成良好的讀書習慣。聽讀與紙質閱讀的互補進行也有助于兒童建構長篇小說的閱讀經驗,最終促使兒童語文素養的全面提高。

二、從“聽書”啟航:兒童“有聲小說閱讀”的課程建構

《義務教育語文課程標準》(2022年版)在“課程理念”章節指出:語文課程突出內容的時代性,關注數字時代語言生活的新發展,體現學習資源的新變化。”[8]有聲小說是通過有聲語言對小說作品進行再創作的一種語言表達藝術,給小說賦予了新的審美空間。兒童“有聲小說閱讀”需要課程建構,需要提升兒童的思維能力,發展兒童閱讀品質、閱讀素養、閱讀創造力,從而實現有深度的“有聲小說閱讀”。

(一) 內容推薦:情感熏陶與文化自信

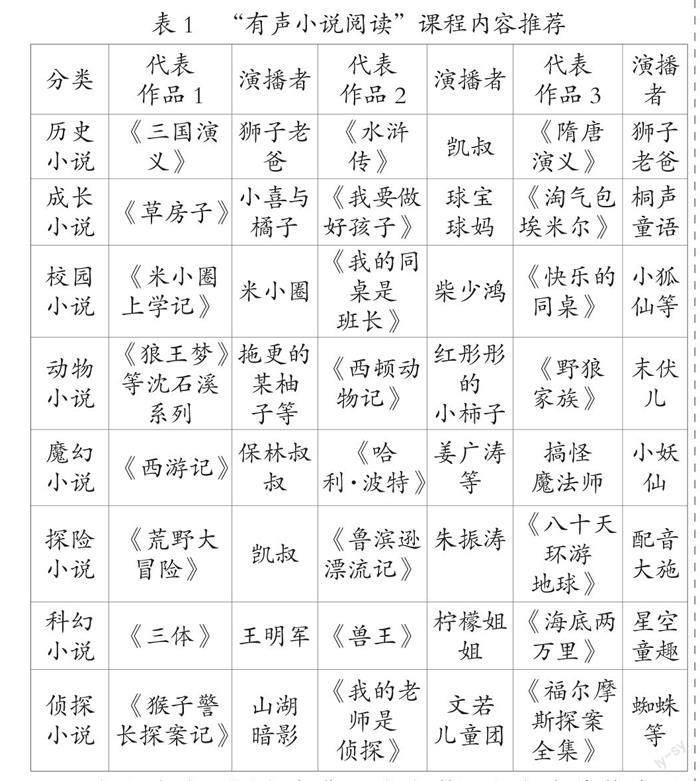

作為課程來開發的內容,首先內容的確立非常重要。網絡上的兒童有聲小說資源不勝枚舉,選擇合適的內容給兒童進行推薦成了首要任務。聚焦有助于兒童語文能力和思維能力的發展,有助于激發兒童的想象力和創作力,有助于兒童情感的熏陶和文化自信的培養這一要求,班級選取了兒童經常使用的“喜馬拉雅APP”中點擊量較高的部分代表作品。這些小說本身極具文學價值,加之演播者聲音辨識度高,有自己獨特的演播風格,因此深受兒童喜愛。

在上表中,既有古典四大名著,也有當代作家比較熱門的小說,也有一些外國經典作品,具有積極的教育意義,具有引靈兒童心靈成長、獲得審美愉悅的價值內涵。兒童可以根據自己的喜好自主選擇,教師則需要根據兒童的閱讀水平選擇需要集體共同的有聲讀物。

(二) 場域建構:想象生發與互動交流

隨著智能終端設備的普及,互聯網提供了龐大的聚合空間。在日益豐富的閱讀場景中,兒童既可以獨自完成有聲閱讀,也可以充分發揮類組織力量,在不同場域完成閱讀活動。合適的閱讀場域建構可以幫助兒童提高閱讀專注度,實現聽讀最大效益的生發。

1.家庭聽書角:生發“聽”的想象力

兒童的有聲小說閱讀行為大部分發生在家中。很多兒童在上幼兒園就有聽書的習慣。家長可以在家中布置一個優雅安靜的聽書角,溫馨舒適的文化氛圍有助于兒童放松心情,保持良好的閱讀專注力,有助于沉浸式體驗的獲取,從而激發聽讀愉悅性,達到身臨其境的效果。

2.教室聽書亭:體現“聽”的交流感

在進行聽讀課學習時,教師可將教師整體布置成一個“聽書亭”的感覺,創設一個場域情境共同體。兒童將自己的座位重新進行調整,營造出一種適合聽書的氛圍。教師將媒體音量調節到兒童能接受的程度,確保兒童聽得清晰,聽得入情入境。聽讀的過程中,還可以輔以暫停手勢進行互動交流。

3.移動聽書場:聚焦“聽”的隨身性

移動智能終端設備的的普及,兒童隨時隨地聽書已成為可能。跑步的過程中,乘車的路上,做家務的過程中,兒童都可以進行有聲閱讀。這里的移動聽書場指的是兒童本身及當時所處的物理環境。與相對靜止的空間而言,移動聽書場外界干擾較多,可佩帶耳機進行沉浸式聽讀;自身思維可能會接受多項任務,出現“一心二用”的情況,需要自身不斷調節聽讀行為,利用元認知技巧不斷進行監控和調整。

(三) 任務設置:語言梳理與策略建構

由于聲音產品具有非線性、碎片化的特點,加上兒童專注力、意志力不足,導致聽書的過程有會過于隨意化。為了在聽讀的過程中高效地完成對聲音文本的解讀與轉化,發展思維能力,需要制定聽讀計劃,帶著“閱讀任務”聽書。這樣既可以確保閱讀的專注度,可以提高聽讀的效率,同時還為后續的互動交流進一步做好準備。

1.基礎型任務:有聲語言的梳理

《義務教育語文課程標準》(2022年版)教學建議指出:“豐富語言經驗,培養語言直覺,提高形象思維能力。”[9]兒童在有聲小說的傾聽過程中,需要準備“聽讀本”,隨時記錄自己感興趣的詞句。可以是需要探究的陌生的漢字;也可以是需要玩味新鮮的詞語;還可以需要進一步理解的復雜的人名、地名、物品名稱等等。一個章節聽讀完畢后,也可以用列大綱、畫思維導圖等方式梳理語言、情節框架。

2.發展型任務:聽讀策略的運用

聲音代表一種想法、態度,甚至是一種情感。兒童有聲小說閱讀,應以自主閱讀為主。在有聲小說閱讀過程中,鼓勵兒童自覺運用“推測、提問、聯結、圖像化”等多種策略,完成聽讀過程的建構。如,推測是兒童小說聽讀過程中最常用的策略之一。通過小說中的鋪陳、伏筆、前后照應等寫作方式,捕捉小說內容前后心理邏輯聯系,推測故事情節的發展方向。“學生對于故事情節發展的展望,既來與文本中隱含的信息,同時來自學生情感上的期待和邏輯上的判斷。”[10]兒童的推測隱含著對人物命運的關注,兒童往往向往著真、善、美的故事發展走向,在推測策略的運用過程中獲得豐盈的內心世界。

3.拓展型任務:聽讀意義的共享

新課標指出:“應統籌安排課內與課外、個人與集體的閱讀活動,宜集中使用每學期整本書閱讀課時,兼顧教師指導和學生自主閱讀,保證學生在課堂上有時間閱讀整本書。”[11]閱讀需要交流,集體性聽書很容易產生集體性共鳴、趨同性參與,可以實現閱讀文化意義的共享。需要教師找準關聯點,及時按下暫停鍵,有效整合聽說讀寫各項活動,促進學生深度思考與探究。

①抓住精彩畫面,展開集體想象

聲音稍縱即逝,教師應該允許自己或者兒童按下暫停鍵,確保閱讀交流與互動。“有沒有哪個句子,你還沒有聽明白?你希望老師再次播放一遍?”“哪個畫面播講特別有意思,我們暫停下,在大腦里充分展開想象。”這樣做的目的是希望兒童能將有聲小說中刻畫人物、描述情節、呈現生活圖景的場景與自我的想象與同步塑造,從而擁有解讀聲音意義的能力。

“我想自己是全班最倒霉男生,因為我的同桌是“獅子王”——班長蔡一心。她雖然是個女的,可是不但個頭大,而且力氣大,而且的而且(我自己創造的句子),她的嗓子出奇地大,吼叫起來活像是一頭母獅……蔡一心和她的三個嘍羅——“瓜子臉女霸王”項心儀、“非洲皇后”陶非然,還有“四眼鋼牙妹”胡晶晶走到我身后停了下來。

——喜馬拉雅《我的同桌是班長》第一章 主播:柴少鴻工作室

當我們聽到這段時,孩子們紛紛要求按下暫停鍵,表達自己的想法:“哎呀,和簡直就是在描述我們自己的生活呀!我都可以想象到獅子王大吼一聲的威力有多大!”“非洲皇后我可以想象到有多黑!”“四眼鋼牙妹,那一定是戴著眼鏡又正在整牙時期的女同學啦!”兒童根據聽書內容,喚起聯想,在腦海中浮現人物形象,從而欣賞藝術形象,積累多樣的情感體驗。

②記錄研討問題,開展群體對話

“你能聽到什么信息?你還能聽出哪些弦外之音、言外之音?”教師可以在有聲文本理解疑難處、語言優美處、認知沖突出引導學生質疑、討論、思辨,交流聽讀過程中令人感動的人和難忘的事。通過群體對話,感悟人物內涵,體會事件意義,達成深度理解。

“你真是個奇怪的孩子。你善良、正直、寬容、大度,又有一顆悲天憫人的高貴心靈,藝術上的感覺又這么敏銳,為什么學習成績偏偏提不上去呢?你整天心里在想些什么呢?”

金玲避開邢老師的凝視,輕輕說:“我什么都不想,只想做個好孩子。”

邢老師說:“你已經是好孩子了。”

金玲咬住嘴唇,表示不相信。

——喜馬拉雅《我要做好孩子》第十九章 主播:球寶球媽

《我要做好孩子》里的金玲,成績中不溜,數學成績一直提不上去,她覺得自己不是好孩子。好孩子的內涵究竟是什么?在聽讀過程中,兒童通過揣摩主播的語音、語調,在結合自己的認知理解,心中可能會有答案。這時引導全班同學進行思辨,引導學生樹立正確的價值觀,并豐富學生的文學審美體驗。

③再現小說場景,開展團隊演繹

兒童有聲小說閱讀,應創設自由閱讀、快樂分享的氛圍。在教室聽讀《西游記》現場,兒童會在聽讀的過程中手舞足蹈,在聽讀之后要求合作進行表演。通過對話的模仿、動作的演繹再現小說場景,產生入情入境之感,從而獲得豐富的情感體驗。

當兒童提出要表演《三打白骨精》時,教師進行點播:如何演繹人物之間的對話?如何表演連串的動作?表現人物的心理語言?如何用聲音演繹引人入勝、跌宕起伏的故事情節?需要兒童在聽讀的過程中圍繞關鍵點聽仔細,合作設計好腳本,這樣標的時候才能再現有聲小說場景。

三、向“評書”邁進:兒童“有聲小說閱讀”的品質深耕

新課標指出:“整本書閱讀應創設自由閱讀、快樂分享的氛圍,善于發現、保護和支持學生閱讀中的獨到見解。”[12]如果說“聽書”重在有聲小說內容的理解和感悟,而“評書”重在激發兒童聽后述評的興趣,品評小說中的人物形象,感悟小說的思想內涵,向聽眾分享自己的獨到見解。

當然,本文所指的“評書”與傳統藝術“評書”不同,沒有過多專業的要求。兒童視域里的“評書”即“聽后感”的口語分享,重在敘事、表演、和評論,重在培養學生對有聲文本的讀后鑒賞能力。從“聽書”走向“評書”,是兒童“有聲小說閱讀”的品質深耕,有利于培養兒童的理性精神,提升審美能力和審美品味。

1.借助經驗抓細節——“人物形象”的再次發現

兒童最喜歡評論故事中的人物。他們會結合自己的生活經驗,扣住有聲小說中人物描寫的諸多細節,以第三人稱的角度,對人物進行客觀、合理的分析。如,“人物口頭禪”評價,“人物綽號”解析,“三國軍師大比拼”,“從兵器看水滸人物性格”等等。教師需要引導學生將自己的觀點有理有據的陳述,細評慢表,激發聽眾的想象,從而帶來具體、親切的感受。

【評書腳本1】

同學們,我們一起讀了《八十天環游地球》這本書后,我發現好多人物都有口頭禪!福格的口頭禪是“這并沒有什么值得擔心的。”,對應他本身的性格就是“沉著冷靜”,對吧?(神色得意);路路通的口頭禪是“現在,你可欠了我一大筆的煤氣費了。”他為什么叫“路路通”?誰知道?(與同學互動),對了,因為他雜耍唱歌體操,樣樣精通呀!(兩手一拍,鼓起掌來!)還有艾娥達夫人,她的口頭禪是“我相信福格先生,福格先生一定會有辦法的。”知道了吧?因為她是福格的妻子呀,所以才有這樣的口頭禪吧!妙吧!(頓了頓)諸位要是還想聽,我們下回繼續分享!

有趣的是,兒童對人物評論的切入點千奇百怪。由于是自己的切身發現,有話可講的自信感體現十足。因此,兒童在現場評書時,還會及時與聽眾進行語言和肢體的互動,在愉悅現場氣氛的同時使得小說中的人物形象再次鮮活。

2.激活想象巧創意——“故事情節”的有效創編

科幻小說一直備受兒童青睞。文學評論普遍認為優秀的科幻小說必須擁有三要素:邏輯自洽﹑科學元素、人文思考[13]。閱讀科幻小說,能幫助少年們塑造更宏大的宇宙觀,激發他們潛藏的想象力。如,兒童在閱讀《海底兩萬里》后,往往會腦洞打開,自發進行創編,使小說更加充實、豐滿。教師需要引導學生在評書過程中,大膽豐富自己的創意,補充小說的情節,激發聽眾的聯想,建立聽眾的視覺想象,從而達到入情入境的體驗。

【評書腳本2】

各位!凡爾納在100多年前的科學設想,如海底隧道、潛水服、水下氧氣瓶等在今天都得以實現,并且變得更加先進。鸚鵡螺號中的床,使用海洋中最柔軟的大葉藻做成。伙伴們,這床是不是比現在的床更加柔軟舒適?我想再添加一些情節。讓康賽爾穿上大葉藻做的衣服,讓尼德·蘭再貼上大葉藻制作的海洋面膜,畢竟這個技術在100年后的今天也已經實現了嘛!如果凡爾納現在還活著,我真想讓他在寫一本《未來考場100題》,呵呵!(掌聲一片)

上述腳本中兒童憑借自己的興趣,參與到小說轉譯、改編、重塑的過程中來,將自己喜歡的碎片化情境和非主要任務進行重新演繹,生成屬于兒童自我的故事碎片,而其本人也成了個二度創作的聲音作者。

3.聯系自身促共情——小說主題的意義闡釋

兒童成長類小說的聽讀價值之一就是發現故事的主題內涵,獲得重要的人生啟迪,簡而言之,就是從故事中看到另一個“我”,從而獲取精神成長的力量。《草房子》是曹文軒的經典作品,描寫了少年桑桑在六年小學生活中催人淚下的成長經歷。兒童通過聽讀一個個許多看似尋常但又撼動人心的故事,也會同主人公讓桑桑一起獲得刻骨銘心、終身難忘的人生啟蒙。

【評書腳本3】

這一個階段,我們聽讀了《草房子》這本書。我認為桑桑一方面調皮,另一方面,也是一個勇敢善良、有情有義的孩子。大家贊同的舉個手。(滿意地點了點頭)比如說,當秦大奶奶需要關愛時,他能主動伸出援手;當別人遇到危險時,他又敢于與不良行為作斗爭。其實,生活中的我,也是調皮的孩子。(臉紅)我現在釋然的是,調皮或許就是男孩子的特點,不必過于自責,但我們需要做的是,始終保持一顆善良勇敢的心,擁有堅忍不拔的毅力(揮舞一下小拳頭)去面對生活中的各種困難。

上述腳本中,兒童在有聲小說主人公的身上獲取了成長的力量,產生了共情。而他飽含真情的評書言語中,也感染了現場聽眾。觸發大家在移情體驗的過程中,領悟小說的內涵,并獲得豐厚的人生啟迪。

信息時代,兒童“有聲評書”的呈現方式可以多元化。兒童完全可以通過線上與線下的立體展示,打造聲音立體空間。如,實景有聲評書臺、線上有聲評書空間等。再運用情境化的語言,如“順便講一下”“話又說回來”“姑且不談”“總之一句話”“且聽下回分解”等話語,既起到了互動的效果,增強了聽眾意識,又實現了組織語篇的功能,提高了言語表達的技能。

由現代聲音構成的有聲閱讀,使以聽為主的閱讀傳統得以回歸和重塑,這種新型的閱讀行為也重新定義了網絡時代的閱讀空間。兒童“有聲小說閱讀”從“聽書”啟航,向“評書”邁進,這一過程的主要媒介是“聲音”,當然不可或缺的還有紙質書籍的交叉閱讀,還有“有聲評書”過程中腳本的撰寫等,可以說是“聽+讀+評+寫”的綜合運用,這也是信息時代多元化建構整本書閱讀經驗的方式。當下,有聲閱讀如何與學校教育教學更好地融合,如何充分發揮家校聯動的優勢,以便更大范圍地開展實踐,這些都是亟需要重視的問題,期待得到更多專家和學者的關注。

【參考文獻】

[1]中國新聞出版研究院.第九次全國國民閱讀調查報告[R].2022.

[2]鄧月琴.有聲閱讀概念探析[J].安陽師范學院學報,2019(12)

[3]王笑語,華薇娜,柯青.聽書還是看書?——信息媒體對低年級兒童閱讀效果影響研究[J].圖書館建設,2019(11):117

[4]吳瑤,廖聲武.數字時代有聲閱讀的聽覺性“小生境”建構[J].出版廣角,2020(23).

[5]范春榮,陳映其.田連元:好好說書,評書的生命力強著呢[J].中國財經報,2021-10-09(008).

[6]羅杰·夏蒂埃.書籍的秩序[M].吳泓緲,張璐,譯.北京:商務印書館,2013:92.羅杰·夏蒂埃

[7][8][9][11][12]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[M].北京師范大學出版社,2022:3-4.

[10]李竹評.聽讀課上的故事建構——聽讀課課程價值談之三[J].新課程研究,2015(12).

責任編輯:陳國慶