計量電影學視角下1920年代中國武俠電影類型風格初探

喬潔瓊 王凌霄

一、計量電影學作為方法

計量電影學是數字人文在電影研究領域的重要實踐,主要是通過大數據平臺、視覺識別技術以及數據可視化的方式來測量形式與風格的電影研究新路徑。20世紀70年代,計量電影學奠基人巴瑞·索特(Barry Salt)批評當時主要的電影理論缺乏科學特征,強調運用統計學的方法研究影片風格,奠定了計量電影學的基礎。90年代,大衛·波德維爾(David Bordwell)等人將計量方法大量引入電影研究,促成了電影研究由宏大理論向“后理論”的轉向。列夫·馬諾維奇(Lev Manovich)的文化分析實驗室通過數據統計和神經網絡對文化數據進行計算分析和建模,提出數字人文可視化為藝術研究提供了一種“新語言”,這種新語言可以更好地捕捉自然語言難以描述的維度,如運動和節奏,這正是數字人文“產生意義”和“發生影響”的方式。2005年,尤里·齊維安(Yuri Tsivian)與計算機專家戈內斯·賽維揚(Gunars Civjans)創建開放式影片形式元素測量與統計數據庫Cinemetrics,“計量電影學”一詞由此而來。隨后,Shot Logger、Lignes de Temps、Videana、SBD等數據平臺與計量軟件相繼開發,將計量電影學推進到共建共享的互聯網大數據時代。阿德萊德·赫弗伯格結合計量電影學展開對吉加·維爾托夫電影結構和電影形式的可視化研究,這是電影研究中第一個使用定量方法和數據可視化來分析單個電影導演作品的研究1,顯示出計算機科學與信息化視圖能夠被有意味地運用于電影學術研究和電影歷史分析之中。如今,計量電影學已經成為歐美電影研究的一門顯學,計量+電影作為數字人文的電影實踐,正改變著電影知識創新與游戲規則。

計量電影學賴以成立的首要前提是電影因素的可測量性。電影的物質基礎是膠片或者以“幀”為單位的一系列畫面構成的鏡頭,每個鏡頭的時長、景別、角度、運動方式等影響了電影的視聽風格。這些元素目前都可通過軟件進行自動測量,從而能夠獲得一部影片較為完整的視聽因素數據。其二,量化數據通過統計軟件或圖像處理軟件,形成一種可視化圖表,對某一類型、某一導演的電影進行“基因測序”,其結果呈現出一個“可描述的規律性”。其三,是數據具有相對的獨立性與自足性,通過數據分析的“模式”可在不參考外部知識的情況下識別。

計量電影學從方法到理論都革新了電影研究的范式。首先,計量電影學是用“新媒體的語言”來描述和呈現電影研究,為電影研究提供了一種“新語言”,這突破了傳統電影研究依賴自然語言的局限。語言是不透明的,當我們試圖用文字語言來描述一段影像時,語言與影像之間并不具有必然的對應性。電影作為一種視聽語言,其特點在于模擬人的感知經驗制造一種視聽幻覺,進而引起人們的生理和心理反應,是一種典型的具有模擬屬性的感官化語言。列夫·馬諾維奇指出,自然語言“并不擅長捕捉人類感官和文化體驗的模擬屬性”2,而以可視化、視覺識別、大數據為基礎的“新媒體語言”能夠更好地捕捉電影節奏的變化、紋理、形式、明暗等特征,“可以比我們的感官更精確地測量模擬值”。3語言決定思維,語言也可以重塑電影研究。

其次,計量電影學將電影研究從“解釋型學術”轉向“求是型學術”。4傳統的電影美學研究通過對“典型影片”中的“典型段落”進行研究,從中描述其風格、意義、情感表達、接受等,是一種基于意義闡釋的“解釋型學術”。計量電影學將研究過程數值化、可視化,彌補了傳統電影研究基于主觀印象的不足,“能夠提供一種更為客觀、更系統化與更精確的影片分析模式”。5過程的系統化和精確化會影響到結果的準確性。因此,計量電影學促進電影學研究從“解釋”轉向“求是”。

再次,基于意義闡釋的傳統電影研究堅持“唯杰作傳統”。電影的量化研究是通過對統計程序和機器學習技術的使用,自動識別電影中的形式風格元素,進而形成一系列海量數據,這大大超過了過去定性分析的規模。因為定性研究只針對少數典型影片,而定量分析則面對所有一般影片。量化研究通過數據采集、數據存儲、數據分析、數據管理為大范圍、中時段、長時段定量分析提供了現實的可能。6尤其是數字人文“遠讀”與“近讀”相結合,可以“聯結宏觀與微觀、聯結表面趨勢與深層解釋、聯結自上的全球視角和自下的本地視角”。7因此,基于計量學得出的是一種關于趨勢、模式和關系的結果,這些結果無法從單個文本或細節分析中發現,由此會對傳統的電影美學研究形成一種“驗證”或“修正”,數據與“圖表模式”成為“一種非常重要的考古工具”。8另外,計量電影學對研究者提出了更高的要求,電影學者只有與計算機學者進行協同合作,才能完成其研究,這也進一步推動了電影研究的跨學科機制。從一定意義上來說,數字人文視野下的計量電影學是數字時代面向電影研究的新視野,“是一種跟人文學科變革聯系在一起更加深刻的歷史觀”。9

基于以上認識,本文運用計量電影學工具,試圖探討這一問題:1920年代中國武俠電影是否已經產生了區別于其他電影類型的影像風格?萬傳法認為:“20年代中國電影,尚處于風格或美學傾向的初步探索階段,就主題內容以及影像語言的基本構成上,難與其他影片相區別。……因此,20年代中國電影不適合一種風格劃分。”10賈磊磊試圖對“武俠電影在電影藝術的范疇內所具有的美學特征是什么”11這一問題進行回答,認為“暴雨剪輯”可視為武俠電影類型的基本美學特征,但其論述未涉及20年代武俠電影。本文通過對1920年代武俠電影平均鏡頭時長、中位數時長、鏡頭區間占比、景別占比等數據進行考察,判斷這一時期中國武俠電影是否已經形成了較為穩定的剪輯節奏以及1920年代武俠電影是否擺脫了影戲一體的形式。需要指出的是,數據雖然具有相對的獨立性,但是數據也存在誤導和謬誤,“數字人文是傳統知識技能和方法的延伸而不是替代者,它不會抹去以往的知識,反倒強化并補充了人文學長期以來秉持的一些理念,如學術性解釋、嚴謹研究、結構化論證、實踐對話”。12計量電影研究必須堅持定量與定性相結合,才能發揮其優勢。因此本文論述仍結合傳統的美學研究,維護電影作為一門藝術的內在模糊性和復雜性。

二、樣本選擇與數據偏斜

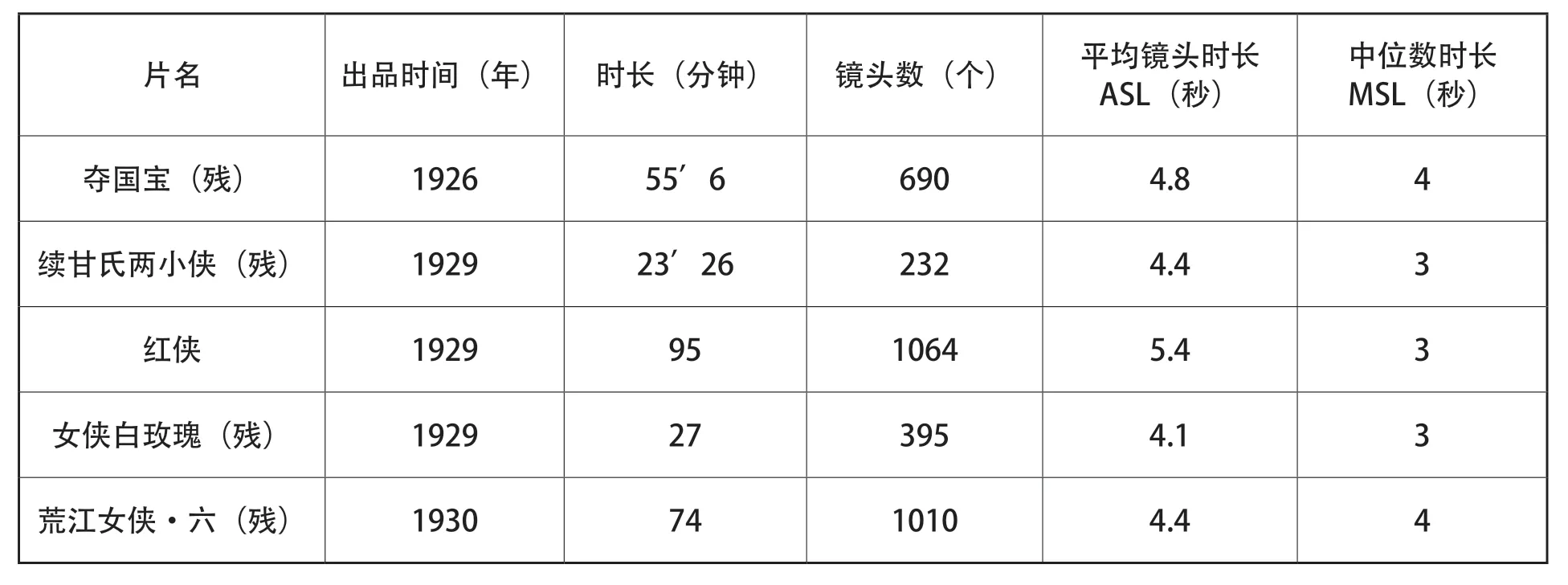

據文獻統計,1920年代創作的武俠電影有二百多部,目前本文計量的影片有5部(含殘片)(見表1),時間從1926-1930年。由于可見樣本稀少,留存下來的影片具有隨機性特點。本文運用Cinematrics在線計量工具以及Pr剪輯軟件,計量了1922-1931年間15部影片(含殘片)(如表1)的平均鏡頭時長(ASL)、中位數時長(MSL)、鏡頭區間數據占比、景別和運動等參數。

表1 .1920年代五部武俠電影基本信息

囿于客觀條件限制,五部影片只有《紅俠》是一部完整長片,其余皆為殘片。殘片是否影響數據的準確性?巴瑞·索特對法國電影《百萬法郎》(Le million)的前、中、后三部分的ASL進行考察,結果顯示,統計一個影片前、中、后共30-40分鐘的樣本得到的ASL數據與全片數據相差不大。本文萃取《紅俠》《荒江女俠·六》《一串珍珠》前、中、后各十分鐘的ASL(如表2)。對比整部影片的ASL證實,如果一個殘片包含了影片開頭和中段或者開頭和結尾兩個部分,其與全片的數據偏斜值在1秒以內,由于早期電影平均鏡頭時長普遍較長,這個數據偏斜在可接受范圍。除《續甘氏兩小俠》《女俠白玫瑰》外,其余三部影片現存版本的時長皆超過50分鐘,基本涵蓋了前、中、后三個部分中至少兩部分段落,可看作較為有效的分析樣本。

表2 .三部影片前中后段落與全片ASL值

三、中國武俠電影“暴雨剪輯”的早期形態

賈磊磊指出中國武俠動作電影中勇猛、激烈的對打與快速密集的剪輯形成一種連續不斷的視覺影像激流,給觀眾的心理造成一種強烈的沖擊,并將這種剪輯方式形象地稱之為“暴雨剪輯”,且認為這是中國武俠動作電影的美學風格所在。本文借用“暴雨剪輯”這一概念來描述中國武俠電影的節奏,那么1920年代,這一節奏特征是否已經形成?

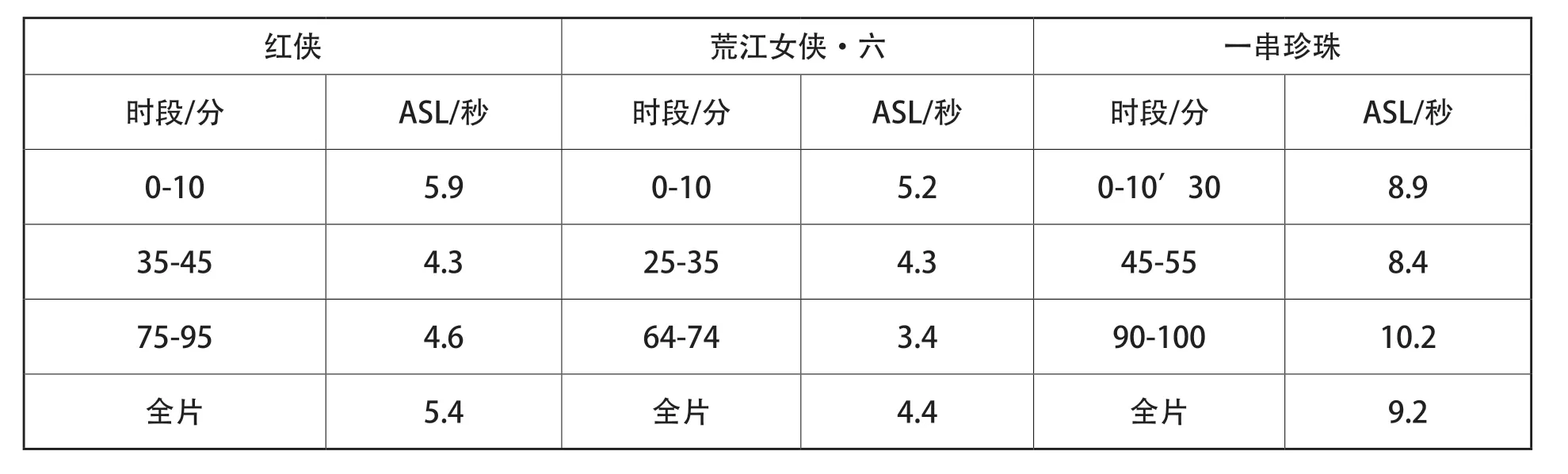

A S L 是影片的總時長除于鏡頭數所獲得的數據,一般來講,A S L 值越小,說明電影的節奏越快。但ASL也容易產生無效數據,因為ASL與每一個鏡頭有關,如果一部影片出現了偏離均值過大的極端值,ASL則不能正確反應平均值。這種情況下,需要結合MSL進行分析,MSL是把一部影片所有鏡頭時長排序,取位于中間位置鏡頭的時長,還不受極端值的影響,并與ASL相結合可直觀體現一部影片的鏡頭情況。通過可視化圖表可以發現(如圖1),三部MSL為3秒的電影(《續甘氏兩小俠》《紅俠》《女俠白玫瑰》)均為武俠類型。MSL為4秒的電影中兩部為武俠片(《奪國寶》《荒江女俠·六》)。1922年-1928年間,《奪國寶》的ASL最低,最高的是《一串珍珠》。從1929年到1931年間的數據來看,武俠電影與其他類型電影的ASL差異越來越大,《紅俠》為5.4秒,其余三部武俠電影的ASL都在5秒以下。其他類型影片的ASL均在7秒以上,《銀漢雙星》甚至高達10.6秒。從中位數時長MSL來看,武俠電影在3-4秒,而其他類型影片則均在6秒以上。

圖1 .早期中國電影ASL/MSL折線圖

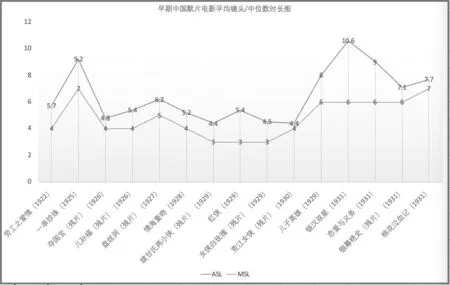

如果我們以5秒為單位,對這些影片的鏡頭區間進行統計并排序(圖2),發現五部武俠電影5秒以下鏡頭數均超過了總鏡頭數的70%,《女俠白玫瑰》接近80%,武俠電影10秒以內鏡頭均超過了90%。而非武俠類型影片5秒以下的鏡頭則均在70%以下,1929-1931年間的其他類型電影5秒以下鏡頭均不超過50%,而11-15秒區間的鏡頭數顯著增加。

圖2 .1920年代中國默片鏡頭時長區間占比圖

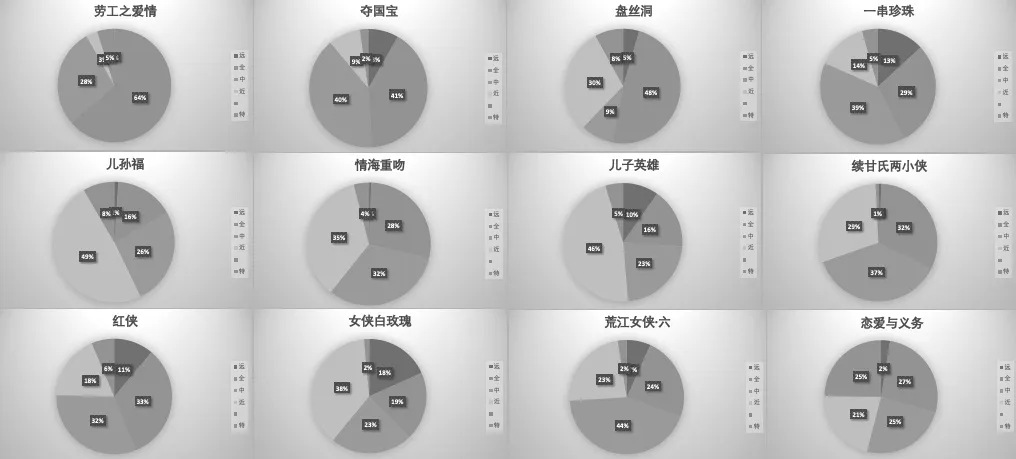

圖3 .1920年代武俠電影景別占比圖

以上數據可引發我們如下思考:

第一,中國武俠電影的快節奏剪輯在1920年代已經形成并逐漸定型。中國早期電影類型是以“風潮”形式出現。從1922年到1931年,中國先后出現了社會片、愛情片、家庭倫理片、古裝片、武俠片、神怪片等類型。1920年代中前期,電影類型特征并不明顯,而到了1920年代末30年代初,類型化差異所導致的電影節奏差異明顯。伴隨這些電影風潮的迭代出現,中國電影工業逐漸規模化和規范化。1928年后,隨著武俠神怪片大行其道,在“六合”公司的助推下,中國武俠電影快速規范化、標準化,其獨特的視覺風格得以定型。如果一部影片70%以上鏡頭低于5秒,90%以上鏡頭低于10秒,那么整部影片的節奏必然大大加快。數據說明中國武俠電影的標志性視覺風格——“暴雨剪輯”在1920年代已經形成。

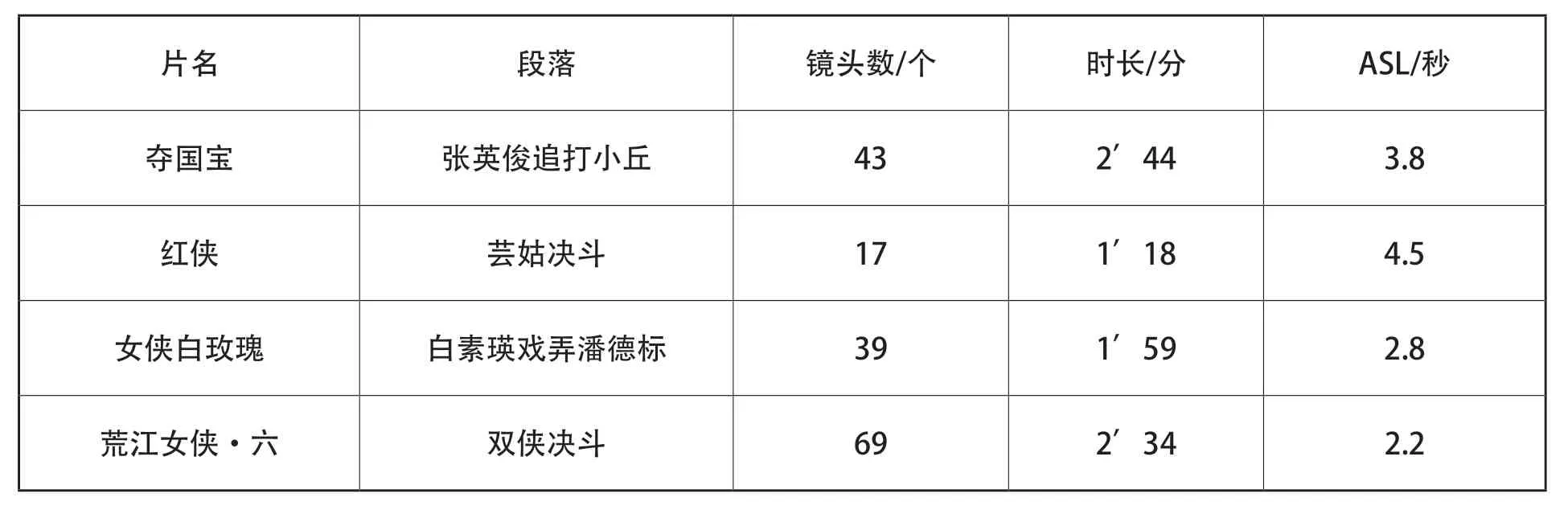

賈磊磊對1964-1994年中的6部武俠電影的經典打斗段落進行了數據分析13,認為1964年《俠女》打斗段落的ASL為5秒,到了1994年《新少林五祖》打斗段落ASL為1秒,據此論證了武俠電影從60年代到90年代剪輯節奏的演進。讓我們回到20年代,通過對五部武俠電影的打斗段落進行分析,發現這一時期的武俠電影的打斗段落剪輯速度要比《俠女》《猛龍過江》更快。“幕幕有小打,場場有大打,打的落花流水,大有可觀”14已成為評判一部武俠電影是否好看的重點標準(如表3)。

表3 .五部武俠電影動作段落ASL

第二,1926年的《奪國寶》與1929-1930年的武俠電影數值接近,這正可以說明1920年代武俠電影創作的班底效應。1920年代中期,張慧沖已經是赫赫有名的“武打明星”,創辦電影公司都是其自導自演武俠片。他的弟弟張晴浦、張惠民創辦華劇影業公司專門拍攝武俠電影,如《女俠白玫瑰》就是由該公司出品。與張慧沖一樣,張惠民也深諳武術,且武打設計別出心裁。1929年《電影月報》評論張惠民的武打設計“打法新穎別致,即演員跌翻筋斗之方法,亦不屑一再訓練加以相當時間之研究,始行開拍,良緣導演張惠民對于武術一斗,悉心研究,故導演武術片毫不茍且從事,率爾操觚也”。15中國武俠電影作為一種對技術要求很高的類型片,無論是武打設計還是拍攝方法,都需要形成固定的創作班底,方能保持較高水平的持續創作。而固定的創作班底對武俠電影持久穩定風格的形成具有決定性作用,一旦某部影片市場表現好,就會形成示范效應,刺激和影響著同類電影的風格趨同。張慧沖作為中國武俠電影早期的拓荒者,對武俠電影的類型化功不可沒,至少可以說在1926年,武俠電影的某些剪輯風格已經出現,到1920年代末得到延續并發揚光大。

除了剪輯節奏快之外,早期武俠電影還通過運用交叉剪輯、心理蒙太奇的方式控制觀眾心理、提升影片節奏。在一個場景中,一般會出現兩組甚至多組打斗,通過分組拍攝,然后交叉剪輯的方式加快視覺節奏在1920年代末的武俠電影中頻繁出現。如《荒江女俠·六》的高潮打戲中,方玉琴、岳劍秋、仆人分別與敵周旋,三組動作各不相同,兩組劍斗、一組追逐,開始是三個場景分別展現,很快三組打斗又進入同一場景,形成一個較大場面的打斗,很快又分開打斗,由于場景更換頻繁,再加之機關重重,節奏感大大提升。

節奏是一種心理感受,快節奏會制造觀眾的緊張感,然而一味騰挪跳躍則容易使觀眾緊繃的神經產生疲勞。早期武俠電影已深諳弛張之道,如《奪國寶》中,經過一段快節奏的追逐打斗后,匪徒們捉到張俊英,將其扣在一個大鐘下面,周圍點燃樹枝,試圖將張俊英烤熟。麗霞為了拯救張俊英,趁著匪徒們不注意,偷偷將毒藥放在酒里。匪徒們點完火,走到桌子邊喝酒吃肉。影片將扣著俊英的大鐘置于畫外,畫面內是匪徒們悠閑地喝酒吃肉,拖延的時間越長,緊張感越強。這種通過調控觀眾心理來制造的緊張感不亞于打斗場面,從而提升了影片的心理節奏。

1920年代武俠電影通過快速剪輯、交叉剪輯、心理蒙太奇等方式制造了一種“暴雨如注”的節奏感,因此,武俠電影的一整套的節奏把控方式在1920年代已經形成。正如賈磊磊所說,“這種經典武打動作的剪輯節奏和鏡頭時間,一旦形成了一種風格化的制作之后,確實不是一種容易改變的美學規則。”16武俠電影的相關數據在1929-1930年間呈現出趨同性,說明“暴雨剪輯”作為武俠電影的標志性剪輯,在1920年代已經風格化并作為一種內在基因貫穿于中國武俠電影的百年創作中。

四、20年代中國武俠電影的空間呈現

1920年代,中國武俠電影將戲曲的武打動作進行改良,與武術、追逐、特技等進行融合,演變為更適合電影表現的動作美學。早期武俠電影主要從兩個方面擺脫了影戲束縛,構建起自己獨特的類型空間。

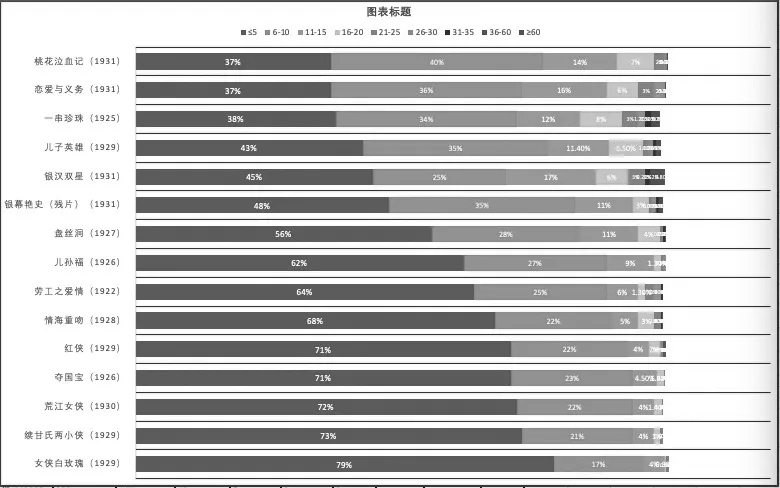

從戲劇空間到電影空間。從1920年代中國電影的景別構成來看,《勞工之愛情》《奪國寶》全景景別占絕對比例,近景特寫鏡頭少。到了1920年代末期的《紅俠》《女俠白玫瑰》《荒江女俠·六》全景占比下降,近景特寫大幅增加。實際上這一時期非武俠類電影也有同樣的變化,如《兒孫福》《情海重吻》《兒子英雄》《戀愛與義務》等片近視距景別也大幅增加。

景別的豐富體現出視點的多樣。眾所周知,戲劇舞臺只有一個視點即觀眾視點,全景景別、人物正面面對鏡頭進行表演,體現的是一種戲劇觀念。如《勞工之愛情》的全景景別占全片的2/3,背景缺乏縱深,舞臺化痕跡明顯。受到戲劇觀念的影響,早期武俠神怪電影全景占比大,近景特寫占比少,如《奪國寶》全景占41%。但《奪國寶》已經意識到場景的重要性,外景多,場面豐富,遠景有一定占比,有效彌補了舞臺化帶來的不足。1920年代末期的三部女俠片(《紅俠》《女俠白玫瑰》《荒江女俠·六》),遠景、全景、近景和特寫都有大幅增加。近景和特寫鏡頭主要承擔著展現細節、承載主觀視點、強調重點等作用,同時也可以對空間進行著切割和重組。遠景交代環境,善于呈現大場面。全景則有利于展現人物的形體動作。可以說1920年代末期的武俠電影的景別構成富有動感,構成了十分豐富的電影空間。如《女俠白玫瑰》(殘片)(如圖4)的開頭是白素瑛參加運動會一場戲,這場外景戲空間處理已經完全擺脫了舞臺化程式,用一組極具透視感的中遠景拍攝運動會的各種隊形,中間穿插白素瑛和校長的中、近景動作表演,最后校長給白素瑛頒發獎章用一組三鏡頭法來呈現。這一段落既有對大場面的展現,也有對動作細節的展示,鏡頭處理上平角、仰角、俯角拍攝交替出現,空間層次豐富,富有變化,已經完全擺脫了戲劇舞臺的痕跡。

垂直向度空間。早期中國武俠電影主要通過兩種方式構建著武俠的世界。一是空間的多樣性開拓,二是調度的復雜性。與好萊塢西部片空間的橫向拓展不同,中國武俠電影在空間上的一大特色是垂直向度的開掘。在武俠電影長期形成的經典場景中,如飛檐走壁、客棧大戰、竹林大戰等,無不以垂直空間的設計挑戰著動作的極限,迎合著觀眾對身體超越性的無限想象。

本文對《女俠白玫瑰》殘片395個鏡頭(有效鏡頭388個)進行計量(如圖4),抽取每個鏡頭的中間一幀,對其進行排列,可以看到這一段落的整體視覺特征。在27分鐘的段落里,場景多變,包含了體育場運動、后花園射箭、室內場景、戶外追逐、橋上打斗、室內機關打斗等。多處場景在垂直角度上展開了動作。景別遠近對比明顯、角度俯仰差異大。1926年《奪國寶》的空間設置與《女俠白玫瑰》有異曲同工之妙,在現存的55分鐘的殘片中,包含了平地追逐、山巒攀爬、橋上打斗、水中逃脫、古塔打斗、古鐘罩人等復雜的空間構成。

垂直向度展開動作是中國武俠電影的一大特色,小幅度的垂直運動包含客棧打斗、臺階打斗,大幅度的垂直運動則無限向高空發展,俠客飛檐走壁、騰云駕霧無所不能。后來逐漸演變為經典場面,如《新龍門客棧》《臥虎藏龍》等片中兩層客棧的上下翻飛,《黃飛鴻》中的,黃飛鴻與白蓮教在摞起的層層疊疊的椅子上打斗,《俠女》《臥虎藏龍》等片中的竹林大戰,人物在林間穿梭飛躍;再如《新仙鶴神針》中人物完全擺脫地球引力,隨心所欲地與仙鶴共飛等,無不體現了武俠電影垂直向度空間的敘事極限。垂直向度的動作展開,容易形成極端的俯仰視覺差,低角度的仰拍能夠使動作夸張變形,形成強烈的視覺沖擊力,滿足著觀眾對自由身體的沉浸式體驗以及對俠客無限的浪漫想象。應該說這種武俠空間構型的基因,在1920年代中國武俠電影已經形成。

結語

計量電影學對早期中國電影進行“數據考古”,證實、修正或彌補前人在此研究的不足,可以使我們重新發現電影史。本文運用計量電影學的相關方法,對中國早期武俠電影進行考察,認為武俠電影的標志性剪輯——“暴雨剪輯”已經形成。此外,以蒙太奇為手段控制觀眾心理。無論是段落設計,還是高潮對決的設計,1920年代中國武俠電影都具備了百年武俠電影的類型雛形。其次,從空間設計來看,垂直向度的空間拓展是武俠電影區別于其他類型電影的重要標志。1920年代中國優秀的武俠電影已經擺脫了戲劇舞臺的束縛,從景別構成、空間設置等方面開掘武俠電影的表現空間。經過1920年代中國電影產業化的推動,這些風格通過大量電影的標準化、規范化實踐,作為一種形式慣例穩定下來,形成百年中國武俠電影的基本范式。

【注釋】

1[俄]列夫·馬諾維奇.計算機視覺、人類感官與藝術的語言[J].李伊鶴譯.當代電影,2021(10):131.

2 同1,134.

3 同1,134.

4 梁晨,李中清.從求實到求是:數字史學的價值與追求[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2022(3):17

5 轉引自楊世真.計量電影學的理論、方法與應用[J].當代電影, 2019(11):32.

6姜義華.大數據催生史學大變革[N].中國社會科學報,2015-04-29(B5).

7 [美]安迪·伯迪克等.數字人文:改變知識創新與分享的游戲規則[M].馬林青,韓若畫譯.北京:中國人民大學出版社,2018:41.

8 Mike Baxter.Noteson Cinemetric Data Analysis[OL].http://www.cinemetrics.lv/dev/Cinemetrics_Book_Baxter.pdf.

9 李道新.數字人文、影人年譜與電影研究新路徑[J].電影藝術.2020(5):27.

10陸弘石主編.中國電影:描述與闡釋[M].北京:中國電影出版社2002:50.

11賈磊磊.暴雨剪輯:中國武俠動作電影的剪輯技巧及“標志性”節奏[J].北京電影學院學報,2005(4):52.

12同7,16.

13同11,55.

14 華劇影劇之劇烈[J].電影月報,1929(9),

15同11,55.

16同11,54.