煤基SN級5W-30汽油機油行車試驗研究*

田育成 韓 偉,2 杜宗罡 馮 弦 趙利華

(1.西安航天動力試驗技術研究所 陜西西安 710100;2.西安航潔化工科技有限責任公司 陜西西安 710100)

車用潤滑油可減少發動機零部件磨損,帶走行車過程中產生的熱量,且可以清潔發動機,延長其使用壽命,是汽車發動機的重要組成部分之一[1-4]。隨著我國城鎮化和城市基礎設施建設的快速發展,汽車的需求量持續增長,車用潤滑油需求量隨之進一步增大[5-6]。

目前,我國潤滑油市場仍然保持髙速增長的勢頭,但潤滑油的高質量發展較緩慢。根據美國石油學會(API)質量分類標準,雖然我國轎車使用的發動機油級別達到SM和SN級,但許多轎車潤滑油更換周期仍然設定為5 000 km,這與國外油品存在一定差距[7]。行車試驗是綜合評價汽油機油性能的關鍵方法之一,可為轎車換油周期提供數據依據[8-12]。因此,國內學者以不同種類基礎油為原料的潤滑油車用潤滑油進行了大量的研究。王慶瑞等[9]在豐田普瑞維亞轎車上對自主研發的SN/GF-5 5W-30生物基汽油機油進行5 000和10 000 km的行車試驗。結果表明,SN/GF-5 5W-30生物基汽油機油的各項指標均滿足車輛的使用要求,換油期可達10 000 km。黃勝軍等[10]在上汽榮威750轎車上對石油基SM/GF-4 5W-30汽油機油進行不少于10 000 km的行車試驗,并與某國外知名品牌參比油SN/GF 5W-40汽油機油進行對比。結果表明,在10 000 km后兩機油中的金屬元素含量比較小,堿值和酸值變化明顯,抗磨性能有所降低,但極壓性能穩定。譚海港等[11]在北京現代的SONATA車型上對長城SJ 5W-30汽油機油進行了20 000 km的行車試驗,并與A品牌SJ 5W-30汽油機油進行對比。結果表明,長城SJ 5W-30汽油機油與北京現代的SONATA車型有良好的適用性。韋夏等人[12]在“五菱之光”上對長城牌SM/GF-4 5W-30汽油機油進行首次15 000 km,并且每隔10 000 km更換新油,總計80 000 km的行車試驗。結果表明,SM/GF-4 5W-30汽油機油具有良好的氧化安定性和抗磨性能,滿足“五菱之光”的使用要求,換油周期可達10 000 km。

潤滑油組成中基礎油的選擇是影響潤滑油品質的關鍵因素。以上研究的基礎油主要來源為礦物(API Ⅱ類、Ⅲ類基礎油)、石油基和生物質,然而根據API和ILSAC(國際潤滑劑標準化認證委員會)制定的汽機油標準SN/GF-5,對潤滑油基礎油的要求更高,API Ⅱ類、Ⅲ類基礎油屬于不可再生資源,且Ⅱ類基礎油難以滿足高品質潤滑油的要求。同時,石油對外依存度較高,而生物質基礎油合成潤滑油技術不成熟。因此,迫切需要尋找替代的、滿足高等級潤滑油的基礎油來源。

隨著我國煤化工產業的不斷發展,結合我國能源結構,煤制油產業蓬勃發展。煤基基礎油作為潤滑油基礎油具有組成單一,不含芳烴、幾乎不含硫,飽和烴質量分數超過99%的優勢。另外還具有高的黏度指數,較好的低溫性能和更高的清潔環保性[13]。目前,西安航天動力試驗技術研究所已成功研制出理化性能均滿足SN級5W-30汽油機油標準要求,具有良好的低溫啟動性能和抗機械磨損性能的煤基汽油機油[14-16]。因此,為進一步綜合評價自研煤基汽油機油實際使用性能,選擇具有代表性、對汽油機油品質要求更高的帶有渦輪增壓的大眾品牌轎車,對自研煤基汽油機油和市售某品牌同級別汽油機油進行10 000 km行車試驗。并依據GB/T 8028—2010《汽油機油換油指標》對不同行駛里程下的汽油機油進行取樣檢測和對比分析。

1 實驗過程

1.1 原料及試驗車輛參數

行車試驗用油為SN級5W-30煤基汽油機油,來源為西安航天動力試驗技術研究所自研。市售汽油機油為某知名品牌公司生產,已應用于各種車輛。主要理化指標見表1。

由表1可知,自研的煤基SN級汽油機油各項理化參數均滿足指標要求,且低溫性能較優異。與市售汽油機油各項理化參數相比,煤基汽油機油的傾點和低溫動力黏度更低,高溫高剪切黏度更高,其他理化參數相當。說明煤基汽油機油表現出更優異的低溫啟動性能和抗機械磨損性能。

由于新車發動機未經磨損,為保證試驗結果的準確性和可靠性,實驗車輛采用10年前(2012年)上海大眾汽車集團股份有限公司生產的帕薩特六擋手自一體高級轎車。車輛參數如表2所示。

表2 試驗車輛參數

該車輛搭載的發動機為直列四缸、渦輪增壓、1.8 L缸內直噴式供油的汽油發動機。發動機缸蓋采用鋁合金材料,缸體采用鑄鐵材料。采用渦輪增壓的方式提高發動機輸出功率和扭矩,這就意味著發動機會在高溫、高轉速條件下工作,發動機的內部零部件需承受較高的溫度、更大的撞擊、擠壓和剪切力。因此對潤滑油提出了更高的要求,需抗磨損性能好、耐高溫,且油膜強度高和穩定性好。

1.2 行車試驗

為了綜合評價2種汽油機油的性能,行車試驗由同一駕駛員完成。路況選定為固定上下班路段的城市和鄉村相結合的復雜路況,且忽略環境溫度影響。

在同一臺車輛先后開展對煤基汽油機油和市售汽油機油的行車試驗,具體步驟如下:

(1)在進行行車試驗前更換機油濾清器、燃油濾清器和空氣濾清器,將原裝油放出。

(2)將試驗用油加入發動機曲軸箱至標尺上限附近,并清洗3次,發動機熱運行30 min,放出試驗用油,再加入新的汽油機油至機油標尺上限附近。

(3)在復雜的路況上進行行車試驗,每隔1 000 km左右取樣檢測,取樣量為70~100 mL,并且補充等量的新油,當行駛里程至10 000 km左右時,行車試驗結束,檢測分析舊油。

在對2種汽油機油進行行車試驗前,均將原裝油放出并添加新的試驗油,且更換了3種濾清器,因此2種試驗用機油在同一臺車輛開展行車試驗的先后順序對試驗結果影響較小。

1.3 試驗油取樣分析

試驗油換油指標主要依據國家標準GB/T 8028—2010《汽油機油換油指標》的技術要求,具體指標要求如表3所示。

表3 汽油機油換油指標技術要求和試驗方法

2 結果與討論

2.1 潤滑性能

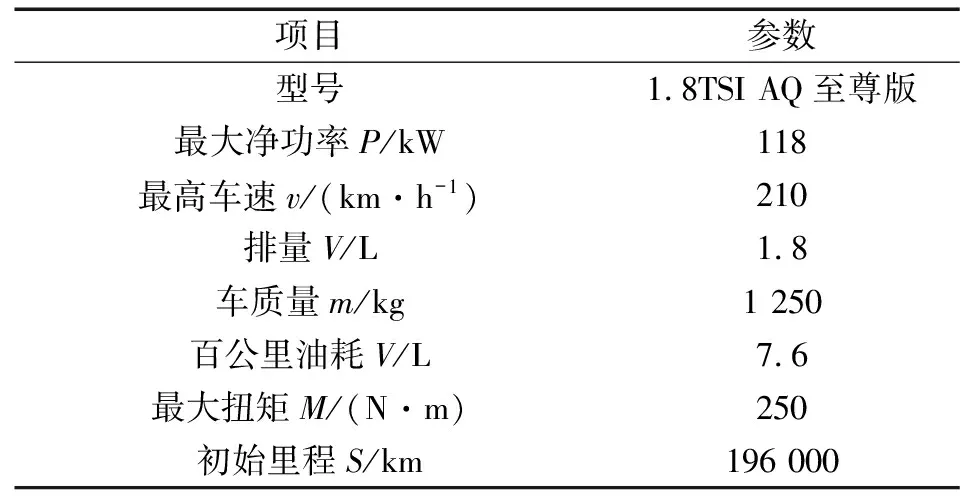

潤滑油的潤滑性能主要通過運動黏度來衡量。汽車發動機在運轉時,一方面,潤滑油高溫氧化和輕組分揮發生成油泥、膠質和焦炭等雜質,導致其黏度增加。另一方面,潤滑油受燃油稀釋和剪切作用,導致其黏度減小。因此,通過對潤滑油在行車試驗過程中的運動黏度變化率監控及分析,可反映潤滑油的流動性變化情況[9]。2種汽油機油在行車試驗過程中的運動黏度變化率如圖1所示。

圖1 不同里程下2種汽油機油100 ℃運動黏度變化率

由圖1可知,在10 000 km行車試驗中,2種汽油機油的黏度變化率較小,均在±7%以內,遠小于指標值±20%,說明2種汽油機油均具有較好的潤滑性能。自研煤基汽油機油和市售汽油機油在5 000 km行車試驗里程內黏度逐漸降低,在5 000~10 000 km行車試驗中2種汽油機油運動黏度先增加后減少。這是因為在5 000 km行車試驗里程內,由于發動機本身存在的油泥、積碳等雜質,在燃油稀釋和潤滑油黏度指數改進劑的作用下,使汽油機油的黏度降低。隨著行車里程逐漸增加,油泥和積碳等雜質增加,汽油機油黏度逐漸增加。行駛里程在6 000 km左右至試驗結束,隨著體系逐漸穩定,在潤滑油的剪切作用下,油品黏度逐漸下降。綜合分析,2種油品的運動黏度較穩定,抗氧化和抗剪切能力較優,滿足發動機的使用要求。

2.2 抗氧化性能

潤滑油的抗氧化性能主要由正戊烷不溶物來衡量,此外還可一定程度上說明清凈分散性能的優劣。2種汽油機油在行車試驗過程中的正戊烷不溶物含量如圖2所示。

圖2 不同里程下2種汽油機油正戊烷不溶物質量分數變化

由圖2可知,在10 000 km行車試驗中,2種汽油機油的正戊烷不溶物含量均較小,低于換油指標值1.5%(質量分數)。說明2種汽油機油在行車試驗中生成的油泥、膠質和積碳等雜質較少,具有較好抗氧化性能和清凈分散性能。此外,自研煤基汽油機油與市售汽油機油正戊烷質量分數僅相差0.02%,說明自研煤基汽油機油與市售汽油機油的抗氧化性能和清凈分散性能相當,滿足發動機的使用要求。

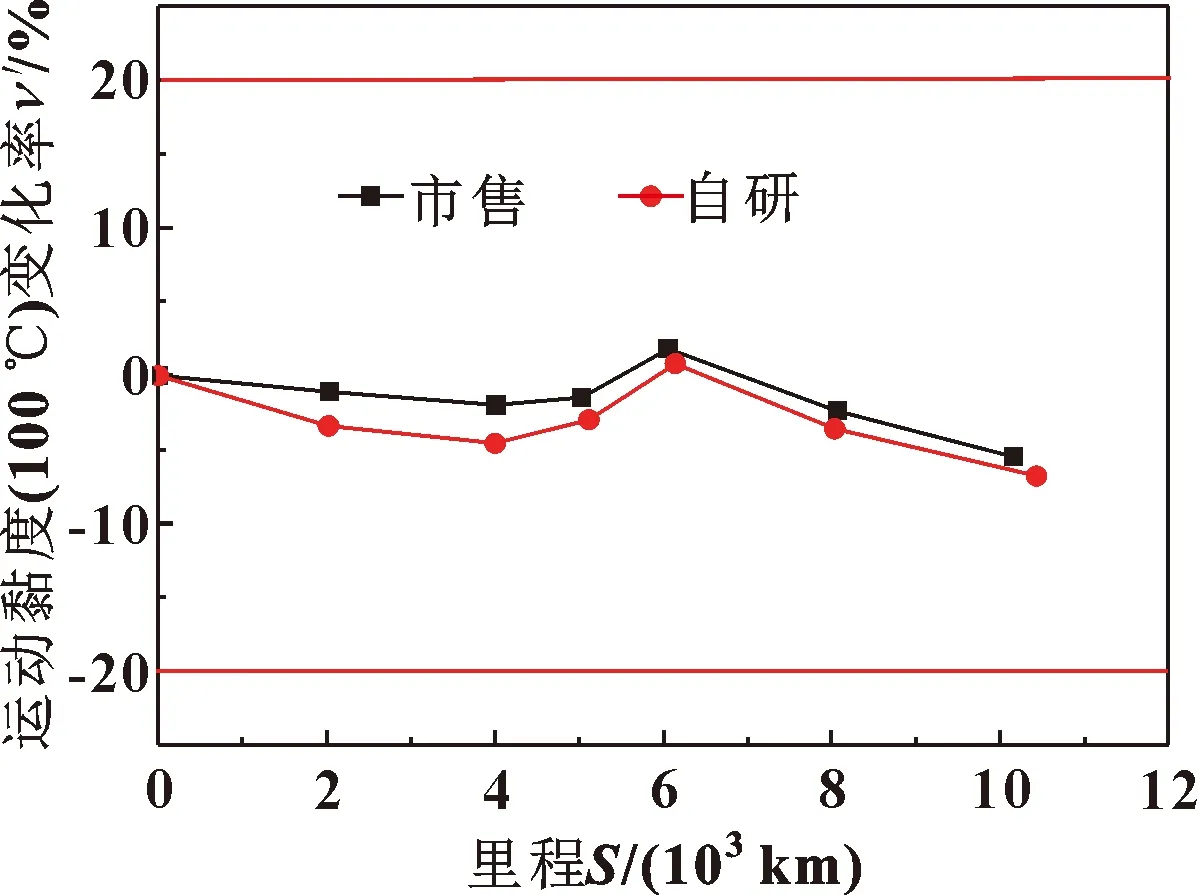

2.3 抗磨損性能

潤滑油的抗磨損性能主要通過監測發動機油中元素含量變化進行評價。其中Fe主要反映活塞環、襯墊及一般部位的磨損,Cu和Al主要為軸瓦合金材質成分,同時Al也是活塞及機體材質成分。2種汽油機油在行車試驗中的元素質量分數變化如圖3、4所示。

圖3 不同里程下市售汽油機油元素含量增長值變化

圖4 不同里程下自研煤基汽油機油元素含量增長值變化

由圖3、4可知,在10 000 km行車試驗中,2種汽油機油的鐵含量均增加,但增加量較小,遠低于70 μg/g的換油指標,且自研煤基汽油機油的鐵含量增加較少。說明自研煤基汽油機油與市售同級別汽油機油相比,具有更優異的潤滑性能,且自研煤基汽油機油對活塞環、襯墊及一般部位潤滑效果更好。這是因為自研煤基汽油機油具有更高的高溫高剪切黏度,因而表現出更優異的抗磨損性能,能更有效降低發動機的磨損。此外,銅和鋁含量均無明顯增加,綜合說明自研煤基汽油機油與市售汽油機油均具有較優異的抗磨損性能,且自研煤基汽油機油的抗磨損性能更優。

2.4 清潔分散性能

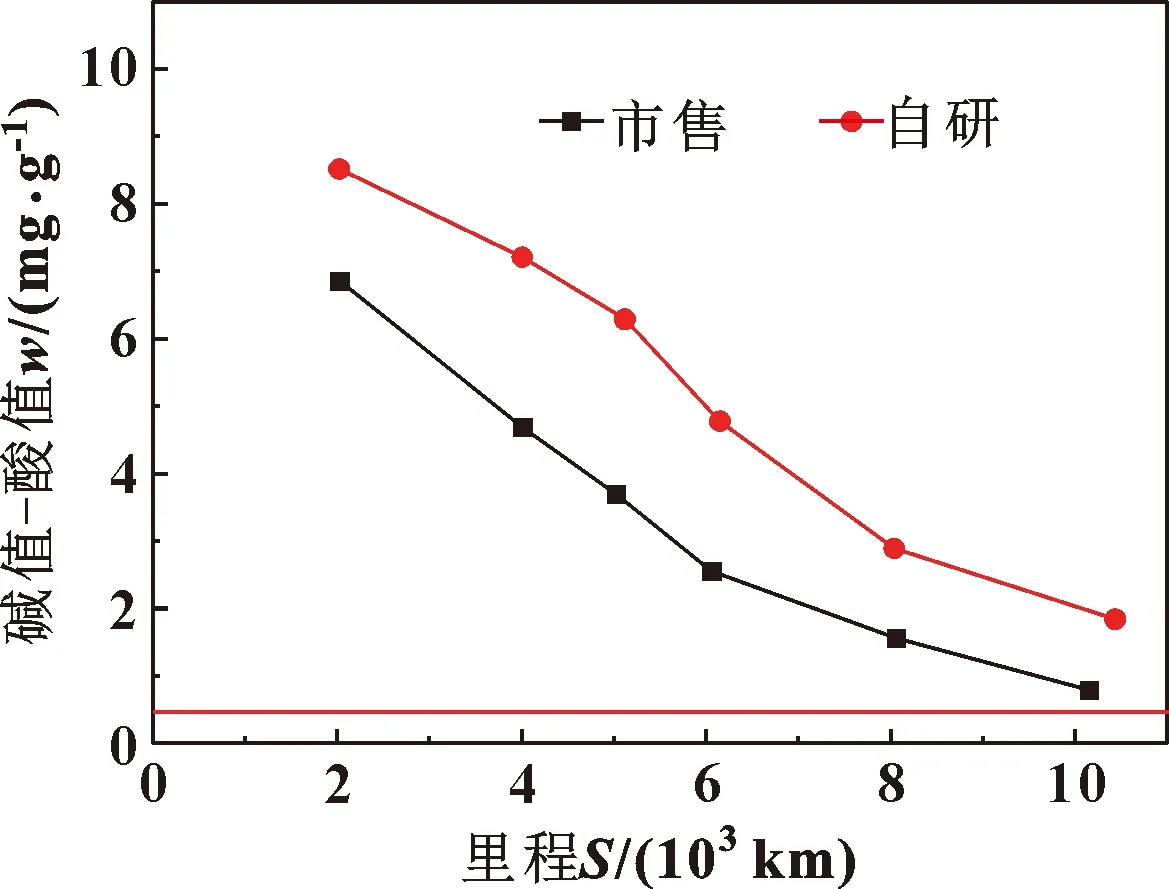

潤滑油的清潔分散性能主要通過堿值和酸值進行評價。汽車發動機在運轉時,一方面,潤滑油高溫氧化和汽油燃燒均產生酸性物質,引起酸值升高。另一方面,潤滑油中的添加劑分解引起酸值降低。因此,通過對潤滑油在行車試驗過程中酸值增加量和堿值-酸值(堿值與酸值的差值)的監控及分析,可反映潤滑油衰變、添加劑消耗和添加劑中和酸性物質的能力。2種汽油機油在行車試驗過程中酸值增加量和堿值-酸值的變化如圖5、6所示。

圖5 不同里程下2種汽油機油酸值增加值變化

由圖5可知,在10 000 km行車試驗中,2種汽油機油的酸值均逐漸增加,均在指標范圍內,且自研煤基汽油機油的酸值增加值較小。說明2種汽油機油的氧化衰變和添加劑消耗較少,且自研煤基汽油機油的氧化衰變和添加劑消耗更少。由圖6可知,2種汽油機油的酸值與堿值的差值隨行駛里程的增加逐漸減小,在10 000 km時未達換油指標值,堿值均有一定余量,且自研煤基汽油機油的余量較大。說明自研煤基汽油機油與市售同級別汽油機油的添加劑均具有較優異的中和酸的能力,且自研煤基汽油機油中和酸的能力更優異。綜合分析,2種汽油機油的清潔分散性能均較優異,滿足發動機的使用要求,且自研煤基汽油機油的清潔分散性能更優。

圖6 不同里程下2種汽油機油堿值與酸值的差值變化

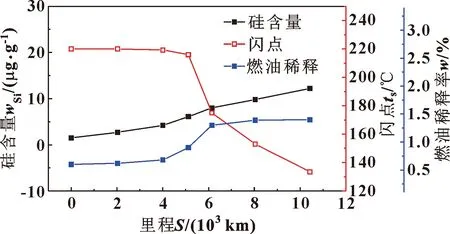

2.5 外界因素的污染程度

外界因素對潤滑油的污染程度主要通過水含量、燃油稀釋和閃點進行評價。煤基汽油機油幾乎不含水,在行車試驗中,潤滑油中的水主要來源于油箱呼吸孔吸入和汽油燃燒產生。水會引起潤滑油乳化,導致其使用性能下降,并造成發動機部件腐蝕。因此,需對潤滑油中的水含量進行監控。水含量分析按標準GB/T 260,換油指標值為>0.2%。

閃點在一定程度上可反映潤滑油的餾程,閃點的降低說明機油可能被燃油稀釋,并且燃油稀釋機油會影響潤滑效果,引起活塞環、缸套的磨損加重,甚至導致發動機不能正常工作[16]。而Si主要反映來自空氣中灰塵的污染程度,需對其進行監控,并嚴格控制。

參照標準GB/T 260,測量2種汽油機油在行車試驗過程中水分的變化,結果如表4所示。可知,在10 000 km行車試驗中,2種汽油機油的水分均為痕量,小于換油指標,說明無較多的水進入油品中影響汽油機油的使用性能。

表4 不同里程下2種汽油機油水分值

圖7、8分別示出了2種汽油機油在行車試驗過程中硅含量、閃點、燃油稀釋的變化。2種汽油機油燃油稀釋均增加,但遠小于換油指標值,說明僅有較少的燃油通過活塞壁間隙進入汽油機油中,活塞密封性較好。同時,2種汽油機油的燃油稀釋變化規律與閃點的變化相吻合,燃油稀釋增加,閃點降低。這是因為閃點的降低主要由燃油稀釋引起,但閃點均大于換油指標值。另外,硅含量均增加緩慢,遠低于指標值,說明2種汽油機油對發動機的密封效果較好,沒有明顯的外界污染,且發動機工作正常。此外,2種汽油機油的水分均為痕量,小于換油指標,說明無較多的水進入油品中影響汽油機油的使用性能。綜合分析,自研煤基汽油機油可達到與市售汽油機油相當的潤滑和密封效果,同時也驗證了其具有較優異的清潔分散性能。

圖7 不同里程下自研汽油機油硅含量、閃點和燃油稀釋值變化

圖8 不同里程下市售汽油機油硅含量、閃點和燃油稀釋值變化

3 結論

(1)10 000 km行車試驗表明,市售某知名品牌汽油機油和自研煤基汽油機油的各項理化性能指標均遠未達到GB/T 8028—2010《汽油機油換油指標》的技術要求,且在10 000 km時有較大余量,表現出優異的潤滑、抗氧化、抗磨損和清潔分散性能。

(2)10 000 km行車試驗后,2種汽油機油的運動黏度變化率相差-0.3%、正戊烷不溶物質量分數相差0.02%、燃油稀釋相差0.15%和鋁含量相差0.3 μg/g。自研煤基汽油機油的各項指標結果均與市售汽油機油相差較小,且自研煤基汽油機油鐵含量和酸值增加更小,堿值余量更大,說明自研煤基汽油機油相比市售汽油機油的各項使用性能更好,清潔分散性能和抗磨損性能更優,滿足發動機的使用要求。