肖邦諧謔曲Op.39 No.3的音樂特征與演奏技法

陳希

摘 要:“鋼琴詩人”弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦一生創作了四首諧謔曲,在鋼琴創作領域把這一獨特的體裁發展到高峰,其中《升C小調第三諧謔曲》(Op.39 No.3)結構簡潔、氣勢恢宏,極具貝多芬的影子,展現出作曲家不可多得的創作才華。本文以這首諧謔曲為研究對象,通過對該曲的創作背景、音樂特征以及演奏技法等各個方面的探析,力求全面地闡述該曲的創作特征,挖掘作曲家的創作意圖,從而更好地演繹該曲。

關鍵詞:肖邦;諧謔曲;音樂特征;演奏技法

中圖分類號:J624文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)20-00-03

肖邦作為浪漫主義的代表人物之一,他的作品蘊含著豐富的藝術特征與文化內涵,與同時期的其他鋼琴家不同,肖邦的個人風格尤為明顯,并且有著強烈的民族性質,他的作品能夠充分地表達出波蘭的民族熱情與斗爭性。

諧謔曲這一體裁,出現在17世紀的意大利,諧謔曲的原意是幽默和詼諧,是用許多怪誕的材料描述舞曲中的情歌和牧歌。該體裁是由小步舞曲(minuetto)發展變化而來的,小步舞曲原為法國波圖爾的一種鄉村舞蹈,多為三拍子,因歡快活潑,舞步較小得名,而后被引進宮廷。在1653年,音樂家呂利開始運用小步舞曲的體裁后,小步舞曲才正式成為法國宮廷舞曲,并作為早期宮廷芭蕾音樂中的一部分出現。路德維希·凡·貝多芬率先使用諧謔曲代替小步舞曲,諧謔曲沿用了小步舞曲三拍子,將靈巧與幽默的性格大力發展,具有十分強烈的諧謔性與諷刺性,成為大型器樂作品重要的組成部分。[1]

一、肖邦諧謔曲Op.39 No.3的創作背景

弗列德里克·弗朗索瓦·肖邦(1810-1849),偉大的法籍波蘭裔作曲家、鋼琴家,是歐洲音樂史上最著名的浪漫主義樂派音樂家之一,素有“鋼琴詩人”的美譽。他的一生創作了140余首鋼琴樂曲和27首鋼琴練習曲,體裁風格十分廣泛,其中不僅有充滿戲劇性的奏鳴曲、圓舞曲、夜曲、前奏曲,也有蕩氣回腸如史詩般的敘事曲、協奏曲等。

肖邦一生總共創作了四首諧謔曲,而肖邦諧謔曲OP.39 no.3創作于1838年至1839年,獻給阿道夫·古德曼,是肖邦與情人喬治桑在西班牙馬路卡島上旅行期間創作的。肖邦在創作諧謔曲OP.39時沿用了諧謔曲這一體裁三拍子的舞曲節奏以及復三部曲式的結構,更加突出地表現出諧謔曲的諧謔性與諷刺性,以及在作品中表達的哲理性與戲劇性,結構更加自由,對比更加強烈。正如李斯特對肖邦的形容——“一個孤獨得十分徹底的人”,[2]這種孤獨并不是常人所能夠理解的,這是一種自由的孤獨,對自由極度追求的孤獨,此時的肖邦不僅經歷著病痛帶來的折磨,更忍受著祖國滅亡,靈魂極度空虛的痛苦,但對于創作的那一分自由與純真從未改變,在作品中那獨特的自由以及民族性,使得肖邦諧謔曲成為諧謔曲最為輝煌的經典。

二、肖邦諧謔曲Op.39 No.3的音樂特征

諧謔曲有著怪誕、活潑幽默的特征,常有強烈的強弱對比,讓人意想不到的轉調以及主題引入,有著突出的幽默意味,肖邦在肖邦諧謔曲OP.39 no.3的創作中讓這些特征更加地突出,賦予作品更深層次的內涵。筆者將從曲式結構、主題旋律等方面分析該曲的音樂特征。

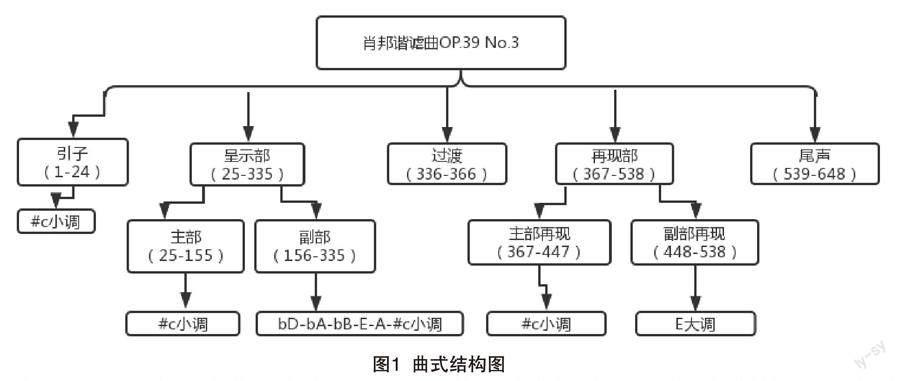

(一)曲式結構分析

此曲引子部分(1-24)可分為三個樂句,以#c小調的拿波里六和弦開始,并以這個和弦結束,非常別具一格,呈示部的主部(25-155)的調性為全曲主題調性#c小調,結構為引申型中段的三段結構,非方整結構。呈示段(25-56)可分為四個樂句,四個樂句的開頭與結尾相互呼應,前句的結束即為后句的開始,使用了貫穿進入的創作手法。隨后進入主部的中段(57-105),這里以兩小節的跳音弱奏引入,59小節開始中部旋律出現、主部再現段(106-155)為完全再現[3]。

圖1 曲式結構圖

副部(156-335)為三段結構,以bD大調開始,經過多次轉調,整個副部悠遠夢幻,用寬廣的和弦與和弦后空靈的華彩,形成和主部主題的鮮明對比。副部呈示段(156-243)可分為兩段,每段五句,寬廣大氣,能讓人浮想聯翩,每段的第五句與前四句形成鮮明的對比,由低音區的八度奏出,干凈渾厚,畫龍點睛。副部中段(244-287)沿用了呈示段的華彩元素,與新主題旋律綜合,為整個副部更添神秘與空靈。副部中段可分為四句,副部再現段(288-335),共有六句,前四句再現副部主題,不同的是在第四句調性轉到了主題調性的平行小調bb小調上,為后續的色彩變換做鋪墊。第五句與第六句連續變換調性,最后落在主調,結束在主調主音七和弦上。

再現部(367-538)大致分為三個部分。第一部分為主部再現(367-447),主部再現只有兩段,第一段是主部呈示段的再現(367-398),第二段則是主部中段的再現(399-447)。第二部分副部再現與主部再現同樣只有兩段,是工整的復樂段結構,副部再現第一段(447-493)與呈示部副部主題的色彩相同,為寬廣空靈的大調,調性轉到了E大調。第二段(494-528)則轉為了g小調,給副部主題增添了一層憂傷黯淡的色彩,兩段均可分為四句,每句四小節。第三部分(529-538)可以看作過渡段的再現,第三段沿用了過渡段的材料加以變化,將全曲引向最低潮,為后面輝煌的尾聲埋下伏筆[4]。

尾聲(539-648)大致分為兩個部分,第一部分(539-571)為尾聲最高潮的引入部分,由弱至強,由淺至深,引出全區最輝煌的第二部分(572-648)。該部分使用右手快速跑動搭配左手八度以及和弦的大跳,營造出緊張激進的氛圍,第二部分結構為兩段式結構,全曲在這一段推向最高潮最后強收,這也是肖邦慣用的手法。

(二)主題旋律分析

如果說和聲是音樂的骨架,那么旋律可以說是音樂的靈魂了。因為它常常處于高聲部并且容易吸引聽眾的注意,甚至能夠進一步調動聽眾情緒。

主部主題旋律總體上呈下行趨勢,模進的旋律型讓旋律更為緊張。一般來說下行的旋律更加憂傷,也是情感的宣泄,這里肖邦在旋律織體上使用雙手八度勾勒旋律線條,搭配下行模進的形式讓旋律極其有力,原本下行的旋律搭配如此強勁的旋律線條,使得主部主題猶如滔滔江水奔涌而來,宣泄著肖邦心中復雜交錯的情感。在這一連串宣泄而下的雙手八度旋律結束后,旋律轉向低谷,雖然旋律形態上一致,但在和聲上更加豐富,在力度上大幅減弱,就好像奔流的大河忽然平靜,這里的旋律經過肖邦的精心編排,環環相扣,此起彼伏,讓人不由得與這樂曲一同緊張了起來[5]。

對比是音樂發展的動力之一。副部主題就像細細的小溪,如絲般綿綿不絕,旋律上用以柱式和弦開頭,引出華彩,音域跨度五個八度。柱式和弦旋律寬廣宏偉,猶如圣詠般神圣莊嚴,之后的華彩旋律位置較高,空靈悠遠,在調性上大調溫暖的特性使副部主題與主部主題的對比更為突出。回到旋律本身,副部主題旋律大體為上行,旋律音程以屬到主的純四度開始,大調調性第一時間被確立,意圖明確,后面的華彩旋律下行,猶如星空散落,華麗至極。整個副部主題如歌般的優美又如夢般空靈,安靜祥和的意境貫穿整個副部主題,作者想通過這一段優美的旋律訴說往日故鄉的美好,但逝去的總是更加引人懷念,這段優美的旋律背后也隱藏著肖邦對于失去祖國,身在異鄉的痛苦與掙扎。

三、肖邦諧謔曲Op.39 No.3的演奏技法

鋼琴演奏是演奏者對鋼琴作品的二度創作,想要詮釋好鋼琴作品,扎實的基本功與對鋼琴作品的了解是不可或缺的,因此在這里筆者將從技術難點以及情感與呼吸的處理做詳細的分析并指出練習要領。

(一)技術難點把握

肖邦諧謔曲OP.39 no.3中充斥著八度技巧,八度重復同音,有著強調要素,加強音響效果的作用,在八度的演奏中時刻要注意手臂手腕的放松,八度的演奏是通過手腕的抖動而實現的,在學會手臂手腕的放松后,需使手掌保持與固定彈奏八度所需要的手型。在練習的過程中需要找好放松的感覺,以手指為支點,放松全身,感覺全身的重力凝聚在手指,這便是彈奏八度時的身體狀態。而在做手指八度練習時,應由慢至快,循序漸進,逐漸掌握放松手臂的要領[6]。

譜例1 肖邦諧謔曲OP.39 no.3(99-107小節)

(二)情感與呼吸處理

我們都知道,踏板決定了鋼琴的呼吸,句有句的呼吸,段落有段落之間的呼吸,長呼吸讓人覺得舒緩,短呼吸讓人感覺緊張,因此情感與呼吸的關系密不可分的。

譜例2 肖邦諧謔曲OP.39 no.3(200-207小節)

譜例2是該作品副部主題的第2句,203小節的頭一個和弦,既可以看作是前一句的結束,也可以看作是后一句的開始,是一個承前啟后的和弦,譜例上標記了一個長踏板,首先,前四個和弦的踏板不能完全按照譜例上空掉,而是應該一個一換地踏下去,盡可能地做到和弦和聲上的完全連接,保持音響的飽滿度。在最后一個和弦踏下之后,應該立即抬起一半的踏板重新踩下去,也就間接地做出了一個切分踏板的效果,之后按照譜例用一個長踏板接著彈下去。這個切分踏板的運用既起到了與前一個句子相連接的“暗示”的作用,又不會出現持續長時間踏板所產生含混不清的音響。其次,在204小節和弦結束音之后,演奏者需要有一個短暫的呼吸,做好踏板以及后邊一連串雙手琶音的準備動作,手臂可以做一個大幅度的擺臂動作提示,但切記不能生硬刻板,要與身體呼吸相協調一致[7]。

在經過了主部主題鏗鏘有力的痛苦掙扎之后,在進入這一段副部主題時,氣氛開始變得舒緩美妙,副部主題猶如愜意的田園詩一般,時而安靜祥和淺吟低唱,時而像飛濺的瀑布一樣激情澎湃高亢嘹亮,這一段的踏板分成兩個部分,前三小節的和弦長音都是跟著和弦來換踏板的,使和弦盡可能飽滿深長,后邊4小節雙手分解琶音下行則采用長踏板的方式,一個踏板到底,傾訴著肖邦內心的憧憬與向往,演奏者的呼吸也必須跟著踏板進行歌唱性的連接和調整,達到統一。在短暫的祥和過后,不協和的音響效果打破了這份寧靜,經過過渡段的推進感情基調回歸迷茫、緊張的主部主題。

四、結束語

肖邦的這首諧謔曲是別出心裁的,是肖邦四首諧謔曲的第三首,也是諧謔曲作品中里程碑的一首,從肖邦開始諧謔曲真正從大型作品中獨立出來成為樂曲,擁有了靈魂。肖邦雖然是浪漫派作曲家,但是他并不滿足于自己的舒適區,大膽地去探尋更多創作的可能性,并將之運用于自己的諧謔曲創作中,最終形成了屬于提自己的個人特色,這種不被規則所束縛的創新理念是先進且具有建設意義的。肖邦的偉大毋庸置疑,他的痛苦也非常人所能忍受的,但他依舊能夠跟隨著自己的內心,與他的靈魂一起孤獨且高尚地創作下去。

參考文獻:

[1]周俐.肖邦諧謔曲[J].音樂藝術(上海音樂學院學報),2010(03):25-27+4.

[2]A·索洛甫磋夫.肖邦的創作[M].中央音樂學院編譯室,譯.北京:人民音樂出版社,1960.

[3]李田甜.肖邦諧謔曲Op 39音樂分析[J].黃河之聲,2013(06):67-68.

[4]李默.論肖邦《諧謔曲Op.39》創作風格與演奏技巧分析[D].吉林藝術學院,2017.

[5]于潤洋.悲情肖邦[M].上海:上海音樂學院出版社,2008.

[6]白若燃.鋼琴演奏技術訓練初探[D].西安音樂學院,2020.

[7]周淼曄.論肖邦諧謔曲的旋律形態及其內涵[D].燕山大學,2013.