基于互動儀式鏈理論的B站學習類視頻彈幕互動研究

摘要:近年來,以B站為代表的視頻平臺吸引青年群體在線學習的現象引發社會關注。學習類視頻的內容往往是大眾關注的主要對象,而視頻中的彈幕互動行為與特點,以及產生的效果卻常常被忽視。探究學習類視頻中的彈幕互動行為有助于視頻創作者了解受眾特征,改善平臺內容推薦策略和算法。文章選取B站頭部學習博主視頻,以互動儀式鏈理論為出發點,借助內容分析法,探索B站學習類視頻中用戶的彈幕互動行為特征及效果。結果表明,青年群體借助彈幕互動,不僅在虛擬空間的集體狂歡中表達了自己的觀點,還通過符號建構進行身份認同,凝結情感,形成群體意識。學習類視頻的彈幕互動營造了良好的線上學習氛圍,對創作者持續輸出高質量的知識內容產生了推動作用,對實現平臺集體智慧的增長產生了深遠的影響。

關鍵詞:互動儀式鏈;學習類視頻;彈幕;B站

中圖分類號:G206 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)15-00-03

1 問題提出與文獻回顧

“彈幕”一詞原為軍事用語,現主要指視頻觀看者將個人觀點、看法發送到屏幕上形成子彈般“幕布”的一種交互方式[1]。區別于傳統視頻評論方式,彈幕是群體協作的產物,是同步或不同步觀看視頻的用戶的觀點集合。彈幕具有較強的即時性、參與性、交互性、反饋性[2],其中包含了大量用戶的認知與情感,對彈幕進行挖掘可為數字傳播帶來新機遇。

目前,有關彈幕的研究主要將彈幕視為一種文化現象。王敏等人從影視內容與觀影者感受兩個方面進行情感分析,利用情感分析技術提取彈幕、字幕中包含的情感關系,挖掘視頻內容特征與用戶情感特征之間的關系[3]。除彈幕與視頻、觀眾等相關性分析之外,針對彈幕本身的研究成果也開始顯現。有關彈幕文化特征的研究較多見,部分學者發現彈幕中包含著諸多類似“粉絲文化”[4]等青年亞文化群體,他們通過彈幕互動獲得身份認同,使彈幕文化擴散到網民的日常生活中。

并且,部分學者將彈幕放在學習情景下進行考察。已有研究證明,在線學習平臺的彈幕功能對研究用戶的學習行為具有一定的參考價值,彈幕對學習者的學習結果影響顯著[5]。因此,有學者提出將彈幕功能遷移至經典在線教育平臺MOOC,認為視頻播放與彈幕滾動的同步性易促使學習者產生共鳴,增強其臨場感,彈幕可能是未來在線教育主要功能之一[6]。

但目前對學習類視頻彈幕的研究,還沒有從互動儀式角度出發進行探究的。互動儀式鏈理論是關于情境的理論[7],常被用作研究群體活動,其核心機制是相互關注和情感連帶。B站是一個基于趣緣群體而形成的社交視頻網站,其用戶往往有著相似的興趣和需求,對其彈幕互動行為的研究適合從互動儀式鏈理論出發,探究學習類視頻中彈幕互動行為的特征與效果。

2 研究對象

互動儀式鏈理論常被用作研究群體活動,揭示個體汲取情感能量、參與社會互動、獲得群體歸屬感和身份認同的規律[8]。本文結合柯林斯提出的互動儀式鏈理論,通過對四個要素的分析,得到學習類視頻彈幕互動的特點,并分析互動儀式完成后產生的四種結果。

本文從個案分析切入,運用參與式觀察與內容分析法,深入分析B站用戶觀看學習類視頻的互動儀式鏈。選取B站的學習博主“劍橋的小里森”作為研究對象,該賬號目前擁有62.1萬個粉絲,獲贊量達258萬次。截至2023年6月5日,“劍橋的小里森”共發布視頻作品127個,累計播放量達2638萬次。筆者對該賬號發布的Vlog作品進行參與式觀察,研究學習類視頻彈幕互動行為、內容以及效果。

3 研究發現與分析

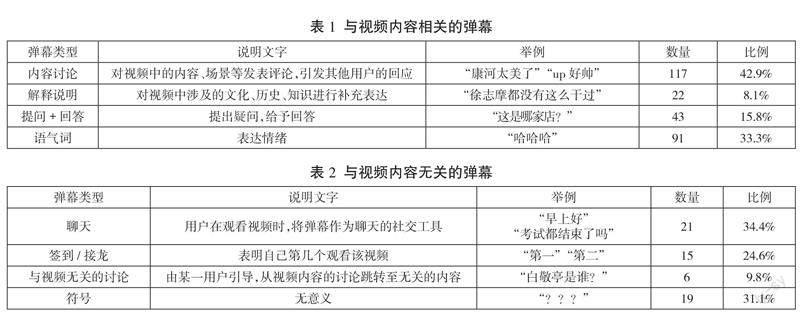

彈幕文本是伴隨著視頻內容產生的,通過對彈幕內容的分類和具體分析,可以得出彈幕互動行為產生的影響和效果。本文將彈幕分為與視頻內容相關的彈幕和與視頻內容無關的彈幕。

3.1 與視頻內容相關的彈幕

與視頻內容相關的彈幕類型和內容如表1所示。

3.2 與視頻內容無關的彈幕

與視頻內容無關的彈幕類型和內容如表2所示。

3.3 結果與分析

從“劍橋的小里森”的學習類視頻中提取的樣本彈幕中,273條是與視頻內容有關的彈幕,61條是與視頻內容無關的彈幕。這表明用戶在進行彈幕互動時,彈幕內容大部分是基于視頻內容本身的。

在與視頻內容有關的彈幕中,占比最大的是討論內容的彈幕,占比42.9%,其次是“語氣詞/顏文字”型彈幕,占比33.3%,其他依次為“提問+回答”型和解釋說明型,分別占比15.8%和8.1%。這與以往大眾印象中彈幕內容更多為“吐槽”“解構”等社交對話的話語特征不同[9],說明在彈幕互動過程中,用戶傾向于用直接表達情感的方式討論共同關注的內容。通過表達對UP主顏值、聲音的喜歡,對視頻內容的夸贊,來彰顯自己的個性,表明自己的態度,同時引發他者的共鳴,產生“共享的情感狀態”[10],獲得情感能量。

在與視頻內容無關的彈幕中,占比最大的是聊天型彈幕,約占34.4%,其次是符號型彈幕,占比31.1%,其他依次是簽到型彈幕和與視頻內容無關的彈幕,分別占比24.6%和9.8%。這說明在學習類視頻的彈幕互動中,并非所有用戶都將發彈幕視為了解視頻內容、分享個人觀點的途徑,而是將彈幕作為一種社交工具的特性放大,利用彈幕結交新的朋友,或是尋求身份認同,甚至將彈幕作為情感宣泄的出口,故意引戰等。這些彈幕會對其他觀看者造成干擾,影響觀賞與學習體驗,也違反了平臺的彈幕禮儀。

4 研究結果

4.1 互動儀式鏈視域下學習類視頻彈幕的特征

4.1.1 虛擬在場

柯林斯互動儀式鏈首先要求互動主體身體在場,必須有兩個或兩個以上的人聚集在同一個互動場所,同時主體間互相產生影響[11]。隨著媒介技術的發展,視頻網站為用戶提供了一個虛擬在場的平臺,能夠滿足人們打破時空限制,進行交流與互動的需求,學習類視頻的觀看者可以通過發送彈幕完成與視頻制作者及其他觀眾的互動。

4.1.2 身份區隔

在互動儀式鏈中,群體產生共享情感的前提是產生身份認同。事實上,用戶在頻道選擇、關注度、內容訂閱方面的差別都會不同程度地影響相同群體的聚集,同時為其他群體設置隱形區隔,形成“局內人”與“局外人”的標簽,并且產生群體內部特殊的話語機制,形成群體中強烈的身份認同感。例如,在學習類視頻彈幕中常常會出現報校名、“還有xxx天考試”的內容,這類彈幕表達了參與者對學生身份的認同。

4.1.3 共同關注的焦點

學習類視頻的主要內容可以分為畫面、聲音、內容三個方面。UP主的形象、學習環境、UP主的聲音、背景音樂、知識內容等都是用戶共同關注的焦點,這些要素體現了受眾的需求與喜好,對其進行討論是產生彈幕互動的重要途徑。

4.1.4 共享的情感狀態

用戶在觀看學習博主的視頻時,傾向于在共同關注的焦點上發送彈幕,特別是相對容易共情的場景。例如,新學期剛開始時期待興奮的心情、學習時焦慮疲憊的狀態、查詢成績時緊張忐忑的情緒等,用戶在參與彈幕互動的過程中可能產生“集體興奮”,進而達成共情傳播,共享情緒與情感體驗,促使視頻播放量飆升。平臺應抓住用戶共情的特點,適時推送與引流。

4.2 學習類視頻彈幕的效果

4.2.1 群體團結

隨著參與者建立互信,彼此認可,較強的集體參與感和成就感促使他們愈加強烈地感受到自己的成員身份。在觀看學習類視頻時,用戶會發送彈幕討論關注的焦點,吐槽視頻中的內容,在交互過程中尋找與自己觀點一致的彈幕,反擊與自身意見不一致的彈幕,增強學習參與感與歸屬感。值得注意的是,成員身份從“我”向“我們”轉變,不僅體現出虛擬平臺上個體向群體的轉變,更折射出基于文化認同而產生的身份認同,這對增強我國民族凝聚力具有深遠影響。

4.2.2 個體情感能量

在彈幕互動儀式中產生的情感能量是指受視頻內容和他人彈幕表達感染而產生的一種滿懷熱忱、積極進取的感覺。在學習類視頻彈幕互動的過程中,觀看者不斷積累學習陪伴感,互相加油打氣,匯報學習進度,分享學習感受,能夠緩解學習過程中的枯燥孤獨感,對個體正向情感能量的積累產生積極影響。隨著視頻播放量與彈幕數量的增加,這種互動行為繼而營造出良好的學習氛圍,不僅能增強用戶的自律意識,而且個體的情感能量會源源不斷地產生,并伴隨著平臺的獨特優勢、智能算法將高強度的情感積累到后續的儀式中。

4.2.3 社會關系符號

當參與者用充滿個人思考和情感能量的話語對共同體身份進行更為具體和深入的描述時,話語和情感更為聚焦,進而能代表群體的關系符號便被創造出來,社群成員在互動中反復使用這些詞來加強成員之間的紐帶。在學習類視頻中,學習博主會呈現一些廣告“恰飯”鏡頭,社群成員往往基于對博主人設與視頻內容的認可,發出“讓他恰”的彈幕,表達對博主做視頻不易的理解,通過使用群體符號體現粉絲對視頻創作者的認可與維護。

4.2.4 道德感和集體榮譽感

經歷過集體興奮的彈幕參與者在彈幕互動過程中獲得了正向反饋,會積極維護當前場域的秩序,并參與到規則的制定中,從而產生一定的道德感和集體榮譽感。彈幕互動儀式鏈中的道德感和集體榮譽感尤其表現在參與者普遍尊重群體符號和對破壞群體團結的人產生正當的憤怒,并做出反擊和舉報等行為來維護群體團結。當學習類視頻彈幕中出現質疑學習博主分享的內容以及故意抹黑、惡意比較的內容時,彈幕便會刷屏“不喜歡請左滑”的內容,并糾正與批駁有著明顯錯誤或是不文明的彈幕,體現群體維護學習博主形象、具備較強的道德感、營造良好的學習類視頻氛圍的特征,有助于維護互動儀式有序進行。

5 結語

本文選取B站中的學習類Vlog視頻,通過構建彈幕互動儀式鏈分析用戶互動行為、互動效果,結合內容分析法研究群體互動機制對用戶情感的影響,并將分析結果呈現出來。研究得出,互動儀式對用戶的情感有一定的影響,視頻制作者可以通過引導互動儀式來激發用戶產生情感共鳴,進一步影響視頻的熱度。視頻平臺則更需要關注用戶的群體特征,抓住情感爆發點,探索出更具個性化的、更精準的推薦算法。

參考文獻:

[1] 諸葛達維.互聯網時代的彈幕電影分析:基于互動儀式鏈視角[J].新聞界,2015(3):2-6.

[2] 趙宇翔,張軒慧.基于層次分析法的彈幕視頻網站信息構建評價[J].情報資料工作,2017(3):42-51.

[3] 王敏,徐健.視頻彈幕與字幕的情感分析與比較研究[J].圖書情報知識,2019(5):109-119.

[4] 張建敏.媒介技術驅動與粉絲文化表達變遷[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019,41(4):34-39.

[5] 楊九民,吳長城,皮忠玲,等.促進學習還是干擾學習:彈幕對學習影響的元分析[J].電化教育研究,2019(6):84-90,120.

[6] 李海峰,王煒.彈幕視頻:在線視頻互動學習新取向[J].現代教育技術,2015,25(6):12-17.

[7] 柯林斯.互動儀式鏈[M].北京:商務圖書館,2009:79-80.

[8] 周瑞.基于互動儀式鏈理論的彈幕視頻互動研究[D].武漢:華中師范大學,2016.

[9] 黃慧仙,朱潔.彈幕族對彈幕語言的意義建構與心理需求[J].青年記者,2015(27):73-74.

[10] 張舒涵,戚如強.互動儀式鏈視域下彈幕對青年理想信念教育的啟示:基于Bilibili紀錄片《這就是中國》彈幕的分析[J].常州工學院學報(社科版),2023,41(2):132-139.

[11] 魏來,王偉潔.基于互動儀式鏈理論的視頻網站彈幕信息情感分析:以Bilibili健康科普類視頻為例[J].情報理論與實踐,2022,45(9):119-126.

作者簡介:趙佑晨(2001—),女,江蘇揚州人,本科在讀,研究方向:網絡與新媒體。

基金項目:本論文為2023年度南京郵電大學省級大創項目“數字勞動視域下網絡游戲直播的調研及規制”研究成果,項目編號:202310293124Y