制度情境中幼兒園教師的專業倫理困境

李園園 鄢超云

[摘 要] 專業倫理困境是影響幼兒園教師專業實踐的重要因素,它影響著教師對事物的價值判斷及行為選擇。制度被認為是幼兒園教師專業倫理困境的重要成因,但已有研究主要關注正式制度,忽視了價值觀、規范、習俗和慣例等非正式制度的影響。本研究基于社會學新制度主義的視角,采用參與式觀察、敘事訪談和實物收集法對2所幼兒園和26名幼兒園教師進行了研究。結果發現,幼兒園教師在制度情境中遭遇了兒童優先與集體利益優先的忠誠沖突,工作時間在保教兒童與行政事務之間拉扯的責任沖突,尊重兒童自主與遵守安全規范和時間秩序、堅守保教公正與服從人情面子的立場沖突。制度情境中規范性要素和文化—認知性要素欠缺,導致制度在執行過程中偏離初衷,成為引發幼兒園教師專業倫理困境的根源。為擺脫幼兒園教師的專業倫理困境,建議增強規范性制度供給,規范行動者的實踐選擇;培育管理者和幼兒園教師的倫理意識,以文化—認知觀念發展倒逼制度變革。

[關鍵詞] 專業倫理困境;制度情境;社會學新制度主義

稿件編號:202212150004;第一次修改返回日期:2023-05-05;第二次修改返回日期:2023-05-19

*基金項目:陜西省教育廳人文社科項目“幼兒園教師專業倫理現狀與提升策略研究”(批準號:19JK0010)

**通訊作者:李園園,四川師范大學四川省家庭建設研究院講師,博士,E-mail:yuanyuanli1992@163.com

一、問題提出

幼兒園教師專業倫理是指幼兒園教師在教育教學中所應遵守的基本倫理規范和行為準則,[1]它為幼兒園教師在保教實踐中確定“什么是正確的行動”提供指引。然而,在復雜的現實情境中,關于“什么是正確的行動”并不總是有明確的答案,常常出現某一種“正確的行動”同時蘊含著“做錯事”的道德風險的情況。倫理困境所描述的便是這種在可供選擇的方案中,每一種選擇都可能同時帶來積極和消極的后果,因而沒有正確的行動方式,只有盡力而為的情形。[2]幼兒園教師的專業倫理困境是幼兒園教師在專業活動和實踐中,面臨幾種相互競爭又皆值得重視的倫理價值,但一時難以作出判斷或抉擇的情境。它有可能會給幼兒園教師的觀念認知和行為選擇造成很大的沖擊,甚至嚴重干擾正常的保教工作秩序。大量研究證實了幼兒園教師在日常工作中會經歷種種專業倫理困境,專業倫理困境已成為一個影響幼兒園教師專業實踐的重要問題。在對幼兒園教師專業倫理困境的分類中,全美幼教協會(NAEYC)以關系對象為劃分依據,將幼兒園教師專業倫理分為對幼兒、對家庭、對同事(合作者、雇主)以及對社區與社會的倫理責任等類型,這一分類為后續研究提供了參照性框架。[3]蒂里和胡蘇(Tirri K, Husu J)將幼兒園和小學教師的專業倫理困境分為教師和家長、同事、社區之間的沖突(文化沖突)。[4]李曼、雷曉茹、彭姝蘭等沿襲了這一分類方式,并進一步探索了幼兒園教師與幼兒、家長、同事及領導等群體間專業倫理困境的具體表現。[5][6][7]張杰在“與他人關系”的基礎上又增加了幼兒園教師“與自身”(自身價值觀、專業決斷)和“與他物”(保教活動、行政命令等)的沖突。[8]至此,幼兒園教師專業倫理困境涵蓋了教師在處理與自身、與幼兒、與他者、與他物關系時的各種沖突。由于“與自身的沖突”總是鑲嵌于與其他對象的沖突之中,因此本研究主要關注教師在對待幼兒、對待他者以及對待保教工作時遭遇的沖突。

在幼兒園教師專業倫理困境的成因中,制度被認為是重要原因之一。一些針對幼兒園制度的批判研究指出,盡管制度有利于幼兒園教育秩序的建構和幼兒園教育目的的實現,但幼兒園制度同時也侵蝕著兒童的非制度化生活領域,控制著兒童的活動,剝奪了兒童的參與權。[9]鄭三元在認可幼兒園制度對班級保教工作和幼兒發展意義的同時,指出幼兒在幼兒園的制度世界中過著一種失真的生活,以致迷失自我,逐漸喪失主體性與創造性。[10]何霞萍指出,幼兒園教育制度是幼兒園教育體系正常運轉的根本,也是教師行使教學權力、維護教學活動的根本,但是制度在運行過程中,存在“物化”和“非人化”的傾向,出現了“目中無人”“操控人”“奴役人”的情況,破壞了正常的教育生態,扼殺了教師和兒童的主動性、積極性和創造性。[11]幼兒園教師是一個組織性的存在,既是制度的維護者,又是幼兒的保護者,當制度所蘊含的價值取向與專業倫理相沖突時,便不可避免地陷入專業倫理困境之中。[12]詹姆士(Jameson A)最早就將倫理困境定義為“一個人知道做正確的事情,但制度約束使其幾乎不可能采取正確的行動”的情況。[13]已有研究指出,幼兒園教師遭遇了在尊重幼兒自主性與遵守一日活動基本規則之間的專業倫理困境,[14][15]數據性評價制度帶給幼兒壓力的專業倫理困境,[16]在等級辦園制度、幼兒園追求最大經濟效益招生制度與幼兒平等受教育機會之間的專業倫理困境。[17][18]已有研究對宏觀政策、保教規范等正式制度均有關注,但實際上,文化慣例、社會習俗等非正式制度發揮著比正式制度更大的作用。基于此,本研究選擇以社會學新制度主義為理論視角,試圖從更廣泛的意義上來探究制度情境對幼兒園教師專業倫理困境的影響。在社會學新制度主義看來,制度不僅包括正式規則、程序和規范,而且還包括為人的行動提供意義框架的象征系統、認知模式和道德規范。[19]斯科特給出了一個綜合性的定義,即制度包括為社會生活提供穩定性和意義的規制性(regulative)、規范性(normative)和文化—認知性(culture?cognitive)要素,以及相關的活動與資源。其中,規制性要素強調明確、外在的各種規制過程,如規則設定、監督和獎懲活動;規范性要素強調包括了價值觀和規范的規則,即那些大家認為應該這么做的規范、義務和責任;文化—認知性要素強調人們下意識的、視若當然的認知框架,這些認知框架導致人們傾向于按照遵從慣例的方式行動。[20]本研究試圖采用這一理論視角來揭示一系列不容易被察覺卻又嚴重影響幼兒園教師專業倫理實踐的制度性因素,以期為反思當前制度環境的風險、營造良好的幼兒園制度環境提供借鑒和啟示,為幼兒園教師擺脫專業倫理困境提供新思路。

二、研究方法

(一)研究對象

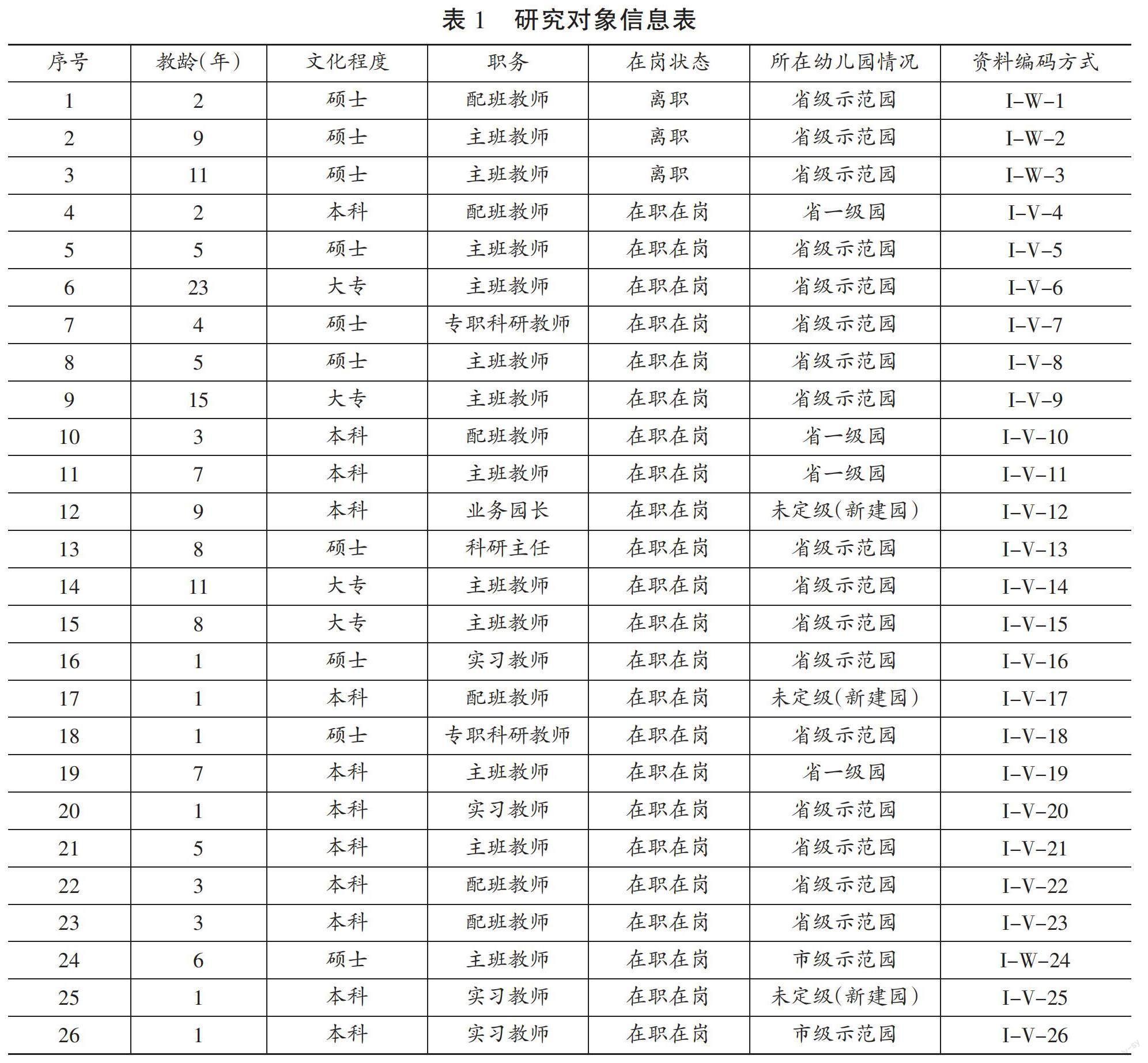

質性研究追求的并非統計意義上的代表性,而是追求個案本身在理解具體問題時的典型性。[21]本研究基于目的性和便利性相結合的原則選取西部地區某省會城市和非省會城市各1所公辦幼兒園(記為K1和K2)和26名幼兒園教師(含兩所幼兒園分園的教師)為研究對象,這兩所幼兒園均為當地排名靠前、具有較高社會聲望的幼兒園。選擇公辦幼兒園為考察對象的原因:一方面,公辦園更為直接地接受來自行政部門的監督與管理,能夠集中反映正式制度的影響;另一方面,在教育條件和教育質量方面的優勢會吸引更多的社會關注,能夠提供更為豐富的社會關系情境,并能更為全面地展現規范性和文化—認知性制度的影響。在具體班級的選擇上,考慮到部分制度的年齡段特殊性,研究者在K1幼兒園選擇一個大班和一個小班,在K2幼兒園選擇一個小班和中班。在幼兒園教師的選擇上,研究者采用便利性、目的性和滾雪球抽樣相結合的方式:首先有目的地選擇與本人建立了一定信任關系,且在日常交流或社交平臺上表達過自身相關困境的幼兒園教師,然后再請他們推薦其他教師。研究者在預調研中發現,一些已離職的幼兒園教師曾經經歷了非常強烈的專業倫理困境,且已有文獻也證實了很多教師的離職是因為遭遇了教育系統中的倫理沖突和傷害。[22][23]此外,初入現場的實習教師也經歷過強烈的“現實震撼”。[24]這兩類教師都中斷了與幼兒園的利益關系,更愿意“講真話”,故研究者也將其納入研究對象之列。研究者在訪談到第22名教師時,研究資料中的新信息變得極為有限,到第25和26位教師時已不再出現新的內容,于是將其視為資料已經飽和,停止訪談資料的收集。研究對象在教齡、文化程度、職務等方面存在一定的差異性,有助于增加研究結果的外部有效性。(見表1)

(二)研究資料收集方法

1. 參與式觀察。

為了最大程度貼近幼兒園教師真實的倫理生活,研究者首先采用了參與式觀察法。研究者分別于2021年9月6日至30日、2021年10月9日至11月29日(中途因疫情中斷3周)、2022年5月19日至6月9日、2022年6月13日至6月17日在K1幼兒園大班、小班,K2幼兒園小班、中班開展了觀察。重點關注教師在慮及什么是對幼兒好的方式、如何協調不同利益主體間的關系以及如何協調不同事務之間關系時感到為難、糾結、沖突等情境。共獲得70 762字的觀察記錄,包含294個倫理情境。觀察資料編碼以O開頭,班級中的觀察記錄資料編碼方式為:O-幼兒園-班級-日期。全園性的觀察資料編為:O-幼兒園-日期。小、中、大班分別記為J、M、S。如2021年9月6日在K1幼兒園大班的觀察資料記為O-K1-S-20210906。

2. 敘事訪談法。

敘事訪談是由德國社會學家舒茨發展出來的。舒茨指出,在結構化、標準化的“一一問答”式的訪談中,研究者為了尋求自己想要的答案,往往會有意無意地使研究問題與研究者想要的答案進行關聯,在研究結果上注重體現客觀而忽視主體的經驗。為了解社會運轉的“真相”,舒茨認為我們需要一種開放式的、基于個體體驗的訪談方式,并提出“人人天生就有講故事的能力與表達愿望”的觀點。[25]訪談以半結構化的方式進行,主要聚焦幼兒園教師在對待幼兒、他者以及保教工作等方面遭遇了什么樣的專業倫理困境,引發專業倫理困境的原因以及在專業倫理困境中的內心糾葛與抉擇,等等。訪談共分兩個階段進行。第一階段以開放式探究為目的,以較為寬泛的問題引發教師的敘述,重點探究專業倫理困境及其制度影響要素。在整理分析第一階段訪談資料的基礎上,研究聚焦浮現出的專業倫理困境和制度要素進行第二階段的訪談。結合研究對象的個人意愿,其中4位幼兒園教師采用了書面敘事的方式。單次訪談在20~60分鐘之間,累計訪談時長910分鐘,共獲得115 618字的訪談資料。訪談資料編碼方式為:I-訪談方式(書面訪談記為W,口頭訪談記為V)-受訪者序號。(見表1)

3. 實物收集法。

研究者采用了偶然發現(觀察中自然獲得)和特意收集(請教師和園長提供)相結合的方法,重點收集了支撐觀察和訪談的背景性制度文本、制度性活動方案等。其中,制度文本包括官方類制度和非官方類制度。官方類制度指由行政管理部門頒發的規章制度、政策、條例等,除了國家統一公開的官方制度,本研究共收集了12份地方性官方制度,包括幼兒園所在省的《幼兒園辦園行為督導評估細則》,所在省、市的《幼兒園等級評定辦法》,所在區的《學前保育教育質量綜合評價細則》,等等。非官方類制度指由幼兒園內部制定的制度、條例等,共收集了19份非官方類制度和制度性活動方案,如《KI幼兒園教職工行為規范及管理辦法》《KI幼兒園教師考核細則》《K2幼兒園教職工獎懲辦法》《K2幼兒園幼兒意外傷害事故責任認定及處理辦法》等。實物資料的編碼方式為“M-資料類型”。

(三)研究資料分析

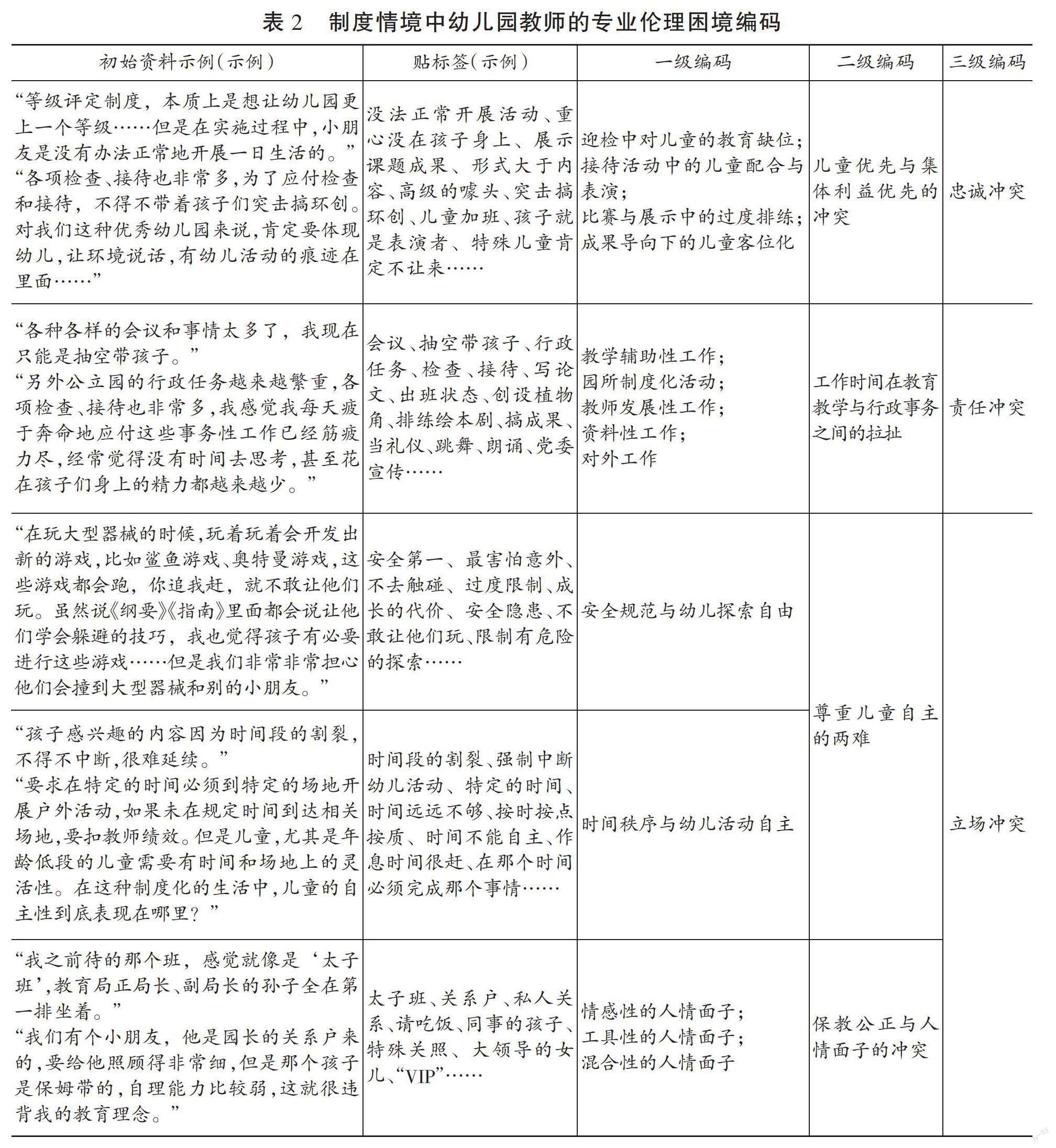

研究者采用自下而上歸納類目的方法,借助NVivo 11 Plus軟件對研究資料進行分析。首先,尋找關鍵語句,進行一級編碼。在對資料進行逐句閱讀中,對原始資料進行貼標簽,對比標簽表達的意義,形成一級碼,例如將“安全第一”“最害怕意外”“不敢讓他們玩”等編為“安全與幼兒探索自由”一級碼,最終抽象出14個一級碼。其次,提煉關鍵詞,進行二級編碼。反復對比一級碼之間的關系,將表述相似意義的一級碼再歸類,形成更大的類屬,比如將“安全與幼兒探索自由”“時間秩序與幼兒活動時間自主”等類聚成“尊重兒童自主的兩難”二級碼,共形成4個二級碼。最后,通過對二級碼包含的概念類屬之間的關系進行分析,確定幼兒園教師在制度情境中經歷的三大專業倫理困境主題,分別為“忠誠沖突”“責任沖突”和“立場沖突”。(見表2)

(四)研究效度與研究倫理

在質性研究中,效度這一概念是用來評價研究報告與實際研究的相符程度,而不是像量化研究那樣對研究方法本身進行評估。[26]為了保證研究結果的真實性、可靠性和確切性,本研究盡量避免了一些導致效度失真的問題。具體做法包括:第一,在參與式觀察中,在同一個班級保證較長的觀察周期,避免幼兒園教師出于“形象整飾”的目的進行偽裝與表演,表現出失真的實踐;第二,在參與式觀察中,力圖以教師伙伴的身份角色進入研究現場,在班級中努力地融入集體,盡量采取和教師一致的方式行事,接納與認可教師的行為,成為他們的伙伴;第三,為了走近幼兒園教師,盡可能地減少與管理層的密切接觸,減緩幼兒園教師因上下級等級意識帶來的身份疏離;第四,對研究現場可能發生的事情不做過多預設,盡可能地克服前見,關注和保留幼兒園教師在保教過程中自發出現的本土概念;第五,盡早對在研究現場速記的訪談資料進行文本登錄工作,以保證在記憶的有效期內盡可能完整地描述出研究現場發生的重要事件;第六,在選擇訪談對象時,有傾向性地選擇易于建立信任關系的對象,訪談時采取自愿原則,承諾保護研究對象的身份信息,并向研究對象提供研究概要;第七,所有的研究資料均為研究者直接參與獲得的一手資料。在研究倫理方面,本研究獲得了四川師范大學倫理委員會的批準。為了避免給研究對象帶來任何負面的影響,在調研過程中,研究者盡可能地減少傳播一些在幼兒園里看到的不算正面的現象。最終的研究報告隱去了地名、人名等可識別性信息以及一些識別度高的研究資料。

三、研究結果與分析

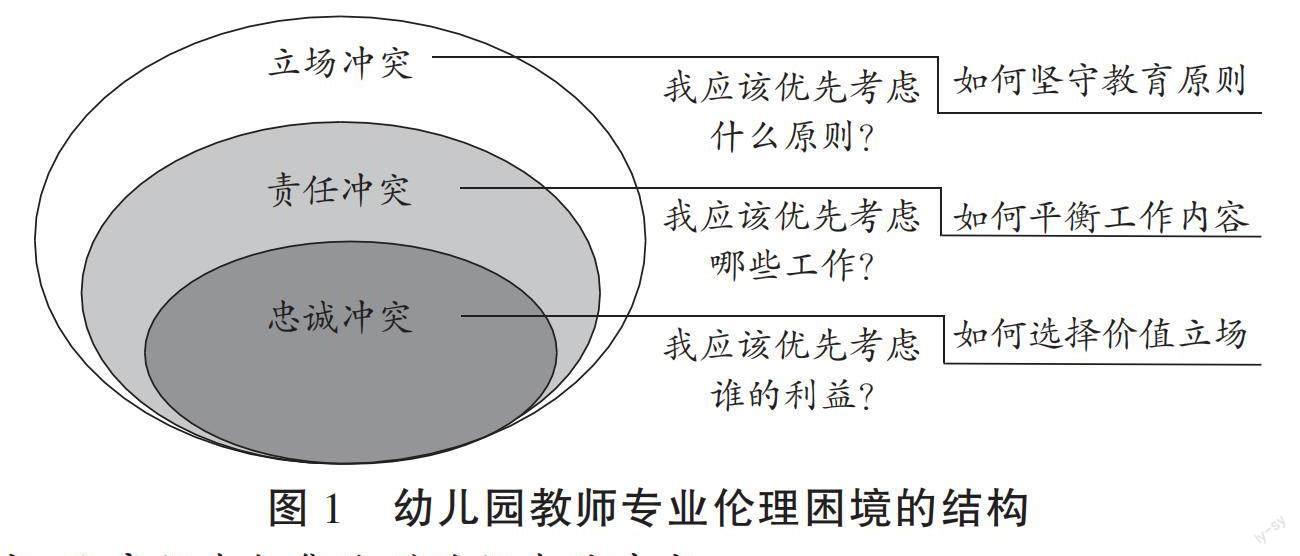

研究發現,幼兒園教師在制度情境中的專業倫理困境主要表現為“忠誠沖突”“責任沖突”和“立場沖突”。其中,“忠誠沖突”是指幼兒園教師面臨幼兒的利益訴求與家長、同事、領導等其他群體的利益訴求相沖突時難以抉擇的情境。由于幼兒是幼兒園教師的核心責任對象,幼兒園教師應以幼兒的利益為先,當制度性力量阻礙這一目標的實現時,專業倫理困境便產生了。“責任沖突”是指幼兒園教師面臨在兩種以上需要履行的職責之間難以做出抉擇的矛盾狀態。開展保育教育活動是幼兒園教師的核心職責,當其他工作阻礙這一職責實現時就會出現專業倫理困境,其他工作越多、越頻繁,專業倫理困境就越突出。“立場沖突”是指幼兒園教師在相互矛盾但都具有重要價值的規則之間進行選擇的矛盾狀態。在相互矛盾的規則中,選擇一方往往意味著違背另一方,當重要規則被違背,幼兒園教師的責任和義務不能完整實現時,專業倫理困境便產生了。這三者之間并非割裂的關系,忠誠于誰的價值立場是最根本的問題,優先考慮哪些工作是對忠誠于誰的表現,而原則又為從事具體工作提供指導,三者構成了一個各有不同錨點,但又相互關聯的立體結構。(見圖1)

(一)忠誠沖突:兒童優先與集體利益優先的沖突

幼兒園教師的工作關涉多個群體的利益,促進兒童最大利益的實現是幼兒園教師的主要倫理責任,“兒童優先”和“兒童最大利益”是幼兒園教師應遵守的基本倫理。“兒童優先”作為一項倫理準則在多個國家的幼兒教育工作者專業倫理規范中均有明確規定。[27]《兒童權利公約》也確立了兒童利益優先原則,關于兒童的一切行為均應以兒童的最大利益為先。我國在早期兒童保育與教育實踐中也一直強調兒童利益優先這一原則。[28]但在實踐中,“兒童優先”又常常遭到“集體優先”的挑戰,在事關集體榮譽與利益的評估與檢查等事件中尤為明顯。“各級各類不同口徑下來的評比……初衷是為了提升教育教學質量,但實施過程中,老師是沒有辦法正常教學的。”(I-V-8,20210512)

研究者在調研中也經歷了幼兒園為迎接普及普惠檢查做準備的過程。盡管是隨機抽檢,未必會被抽中,但是幼兒園依然高度重視。在預計檢查的前一周,配班教師會被抽去整理普及普惠檢查所需文本資料,清理各專門活動室的設備與材料,創設園所公共區域環境等,主班教師在帶班的同時需要負責班級各類材料的清點以及各區角、走廊環境的打造,班級教育教學活動只能由保育員來組織,活動內容則以布置環境所需的命題畫和簡單的桌面游戲為主。不可否認,評比的初衷是為了更好地促進對幼兒的保育和教育,但在籌備迎檢的過程中,對兒童的教育反而被忽視了。“各項檢查、接待也非常多,為了應付檢查和接待,不得不帶著孩子們突擊搞環創。教室的每一面墻壁,包括走廊里的,都被要求及時布置好。對我們這種優秀幼兒園來說,肯定要體現幼兒,讓環境說話,有幼兒活動的痕跡在里面。于是,我們不得不帶著孩子們完成這些任務,補這些空白的墻壁,趕工一樣地畫畫、做手工、拍照片……”(I-W-2,20210521)

活動與環境本是服務于兒童的工具,但在突擊檢查中,兒童卻成為服務于活動與環境的工具。而在另一些接待活動中,兒童還可能淪為“表演者”,支持與配合成人精心策劃的“演出”。老師說道:“看孩子游戲的時候,孩子就是一種表演者,對不對?尤其是面對比較重要的接待,比如等級評定這些,孩子們都是表演者。他是真的在游戲嗎?他沒有,他就是在表演!誰在哪里都是定好的,有些小朋友可能這個區角已經玩了一年了,但是沒辦法,他就得在這里,他是沒有選擇權的。有很多東西都是表面上的自由。特殊兒童,評級的時候肯定是不會讓他來的,因為一日生活對他來說是一個挑戰。”(I-V-8,20210512)

迎接各類檢查和評比是幼兒園質量評估制度的具體運行過程。在接待檢查或評估等活動中,幼兒園須根據上級部門要求或接待對象的期待,組織自身資源,提供符合檢查者期待的表現,而幼兒園的表現又直接關乎幼兒園集體成員(在某些接待中還關乎上級管理部門)的榮譽和利益。檢查和評比等活動本身并不和兒童利益相沖突,然而在實際運行中,為了維護集體的榮譽與利益,加之“尊重兒童利益”的理念還沒有成為一種普遍的信念,管理者和幼兒園教師在追求“表現得好”的過程中就會有意或無意地發展出一套忽視幼兒或讓幼兒讓位于“集體的榮譽與利益”的行動邏輯。教師既是幼兒園的一分子,又是幼兒的代言人,既要維護幼兒園的利益,又要保護幼兒的利益,其職業具有對幼兒園和對幼兒“雙重忠誠”的特點。忠誠于幼兒固然能使其獲得道德實現的滿足感,但可能遭受違背集體利益的負面后果;忠誠于幼兒園自然有利于自我的職業保存與發展,但可能要背負著違背兒童利益的愧疚感。由此他們便陷入了“怎么做都是錯”的困境之中。

(二)責任沖突:工作時間在教育教學與行政事務之間的拉扯

幼兒教育在根本上是對幼兒成長承擔責任的道德事業,時間是幼兒園教師履行教育責任的基本保障。幼兒園教師如何分配時間不單是一個方法問題,還是一個道德問題。[29]開展保育教育活動是幼兒園教師工作的核心,從事一定量的行政事務也是幼兒園教師職業的本質要求,但當行政事務成為主導,兒童保教成為“抽空”或“無暇顧及”的工作時,幼兒園教師便陷入了專業倫理困境之中。眾多幼兒園教師表示,在日常工作中,他們被支配于大量非教學工作,包括各類培訓、會議、寫論文和推文、制作視頻和推送、填寫各類表格、節目表演等,并要接受行政監督和檢查。他們深感有太多事情比“待在孩子們所在的教室里”更重要,以至于沒有時間圍繞兒童工作。以下是研究者在K2幼兒園小班觀察到的一天。“早上9:00,幼兒吃過早餐,盥洗、點名后,兩位老師都要去開會,于是將電視機打開,播放《波妞》動畫片,由保育員負責維護秩序,組織幼兒的必需生活環節。直至11:10,兩位老師回班,組織餐前準備和進餐活動。飯后,老師播放安全教育課件,幼兒配合擺拍安全教育活動照片,老師解釋說,‘沒有時間上,但是又要交照片,只有先把照片拍了,后面再找時間再補。拍完照片后,主班老師帶領13名幼兒排練舞蹈(兒童節節目),配班老師帶領4名幼兒排練童話劇,其他沒有節目的幼兒去午睡。13:30,排練的幼兒去午睡,配班老師裁剪、粘貼、美化幼兒的繪畫作品,主班老師裁剪、塑封要張貼到主題墻上的幼兒活動照片,臨近幼兒起床時完成。14:30起床后,兩位教師去樓下布置下午離園時面向家長的兒童美術作品展,保育員組織幼兒的生活活動和桌面游戲。16:20,兩位老師結束布展回班,幼兒準備進行一天的最后一個環節——進餐。”(O-K2-J-20220527)

在這一天里,原計劃的教學和游戲活動被會議、布置畫展等事務性工作打亂,教師還要抽空插入補拍照片、排練等事項。幼兒園教師生活在爭分奪秒的時間壓力之下,但是兒童卻沒有得到應享有的教育。由于這些打亂教學計劃的工作來自行政管理者的要求,幼兒園教師將其統稱為行政事務。分配與服從行政事務是學校管理中行政權力規則的體現。行政權力規則將相關行動者嵌入到“支配—服從”的關系結構中去,居于行政權力優勢地位者擁有支配、控制和決定幼兒園相關事務的發生及其行動方式的權力,他們決定著幼兒園教師時間的分配與使用。在行政權力規則的支配下,幼兒園教師感到,她們不得不離開教室、離開她們想要照顧和陪伴的孩子。“我感覺我每天疲于奔命地應付這些事務性工作已經筋疲力盡,經常覺得沒有時間去思考,甚至花在孩子們身上的精力都越來越少。”(I-W-2,20210521)“這個月第一周在班上帶班,第二周去電教室幫忙,第三周在教研室,第四周在保健室擁有了自己的‘工位。”(I-V-11,20210516)

盡管幼兒園教師對應該做什么、什么是最重要的工作有自己的理解和認識,但接受管理也是幼兒園教師職業的本質屬性。幼兒園管理制度會明確規定教師服從管理者行政指令的條例,如“尊重和服從管理者的指揮”“服從幼兒園安排的臨時性工作”等。行政權力規則是行政化管理的體現,具有突發性和優先性的特點,行政指令在時間上不斷穿插、打破教師的日常教育教學工作,而教師需要優先執行行政指令,這使得幼兒園教師基本的保育教育職責難以得到保障。一方面,幼兒園教師認為應該將時間用于對幼兒的保育和教育,以實現自己對于兒童的保教責任;另一方面,服從行政管理也是幼兒園教師的分內職責,加之幼兒園教師的“職業命運”掌握在有權者手中,幼兒園教師可能缺乏抵抗不合理行政指令的勇氣,這便加劇了幼兒園教師在工作時間分配上的兩難。

(三)立場沖突:不同教育原則之間的搖擺

在如何對待幼兒上,幼兒園教師需要遵守來自不同層面的原則要求,但是這些原則之間也可能存在沖突,優先考慮何種原則構成了幼兒園教師的立場沖突。

1. 尊重兒童自主的兩難。

自主是個體在一定社會關系中,根據自己的合理動機和推理去掌控自己生活且不受他者有意干擾的意愿與能力。[30]使未成年的學生在盡可能寬松的環境中自由成長,并學會自主是當今教育發展的基本趨勢。[31]然而,由于學前兒童的特殊性,應在多大程度上尊重幼兒的自主一直存在爭論。保護論者認為,兒童是脆弱、無知、缺乏推理和理解能力、不能自我控制和做出理性決定的,因此兒童的自主應該讓位于成人的干預和保護;而解放論者則主張,兒童具有良好的天賦、無限的發展性和豐富的潛能,兒童的自我決定和自主選擇可以幫助兒童獲得自身的利益及自我發展。[32]事實上,解放論在反駁保護論對兒童武斷、任性干預的同時,也由于忽視年齡的特殊性而走向了另一個極端。本研究基于發展主義的立場,不把兒童的自主視為絕對權利,而是視其為與兒童日益增長的進行成熟判斷的能力同步發展的能力,[33]主張幼兒園教師的行為選擇要在幼兒不侵犯和干擾他人自由時,盡最大努力支持他們的自主。但幼兒園教師在尊重兒童自主上常遭遇遵守安全規則和時間秩序的沖突。

(1)保護幼兒安全與尊重幼兒探索自由的兩難。

兒童擁有自主的權利,但安全又是自由的前提,保護幼兒的安全與尊重幼兒的自主是幼兒園教師不可偏廢的倫理責任。幼兒園應該設置一定的安全規范以確保幼兒的安全,但由于不存在絕對的安全,故不能以犧牲幼兒身體和精神自由的方式追求絕對的安全。在安全與自主的“蹺蹺板”之間,應該以“風險—收益”評估為平衡器,[34]即當某行為對幼兒安全既可能有益又可能有害時,如果收益是明確的,而風險又較小,則冒險是有價值的,應該被允許。但在實踐中,幼兒園教師常常明知其中的“收益”,卻絲毫不敢允許任何風險存在。“孩子特別喜歡玩老鷹抓小雞、開火車這些游戲,但是一伙伙孩子拉到一起玩得很開心的時候,你敢讓他玩嗎?就不敢啊!還有在玩大型器械的時候,玩著玩著會開發出新的游戲,比如鯊魚游戲、奧特曼游戲,這些游戲都會跑,你追我趕,就不敢讓他們玩。雖然說《綱要》《指南》里面都會說讓他們學會躲避的技巧,但是我們非常擔心他們會撞到大型器械和別的小朋友……孩子有必要進行這些游戲,但是家長和領導,包括老師,都非常擔心孩子的安全問題。”(I-V-19,20220529)

盡管幼兒園教師知道幼兒自主游戲的價值,但卻因為可能的風險而限制了此類游戲。一方面,正如教師所談到的,社會環境缺乏對風險的包容,家長和管理者高度的安全期待無形中給幼兒園教師施加了沉重的壓力;另一方面,幼兒園還執行著一套嚴格的安全事故處罰措施,如在《K2幼兒園教職工請休假制度及獎懲辦法》中就明確規定:“發生安全事故的班級,當月安全獎一票否決。按安全事故,對該事故經過責任劃分、事故定性,經幼兒園行政及園務委員會討論后,視情節輕重給予行政處分,追究刑事責任,并付經濟賠償。”教師也直言:“我們園只要出現安全問題,立馬就是績效考核直接10分、20分地扣,肯定也不能評獎評優了。”(I-V-19,20220529)

制度中明確規定一旦出現安全事故幼兒園教師將承受的后果,在懲罰的威嚴之下,幼兒園教師頭頂上始終懸掛著一柄安全的“達摩克利斯之劍”,盡管其知道自主探索游戲活動極其必要,但卻又不得不對其進行限制。同時,制度本身也反映出了管理者在制定制度時價值立場的單極化傾向,安全被推到了至高的地位,隨著安全地位的無限放大,自由、發展等價值便遭到了擠壓。此外,幼兒園制度還存在龐雜、混亂等問題,如將“安全制度”包含在“請休假制度及獎懲辦法”之中,反映了管理者對制度內涵、內容、制度間關系理解的不當,管理者自身在制定、理解制度上的素養不足也是導致制度執行中產生沖突的重要原因。

(2)遵守時間秩序與尊重幼兒活動自主的兩難。

幼兒園生活是一種集體生活,這種生活無疑需要一定的制度加以規范。幼兒園一日活動時間表為幼兒一日保教活動的組織提供了指導框架,能夠有效避免盲目與混亂的出現,有助于提高活動組織與轉換的效率以及教育資源利用的效率。但由于幼兒園教師所服務的多樣化的幼兒需要更少的碎片化和條塊分割的行動框架,所以需要教導和照顧他們的人對他們的自主性有更大的尊重。[35]幼兒園的時間表應該只是一個參照性的框架,應該賦予教師根據幼兒實際需要靈活調整的自由。但實際上,幼兒園的時間制度往往是整齊劃一的,管理者也一再強調“教育教學基本要求是按時、按點、按質,該出來出來,該進餐進餐,該游戲游戲,該生活生活!規章制度在這里!規章制度需要大家共同來遵守!”(O-K1-20210922,園長在例會上的講話)在時間制度以及管理者的約束下,幼兒園教師常常陷入遵守既定的時間秩序與尊重幼兒自主活動的兩難。以下為在K1幼兒園的觀察記錄。“按一日活動時間表,8:50~9:50是入園、晨間游戲和集體教學時間,9:50~10:00是點心時間,10:00~11:00是早操和戶外游戲時間。由于臨近早操比賽,今天9:10~9:50,教師帶幼兒上天臺排練了40分鐘早操,下樓盥洗、吃完點心已經到了10點,考慮到幼兒剛運動完,加之昨天幼兒的種植心愿單(每位幼兒介紹自己想種什么、怎么種,最終幼兒投票決定班級種植物)還沒統計完,老師決定在教室繼續統計。10:26,正統計時,保教主任巡班發現沒有出戶外,生氣地批評:‘怎么不出去?非得要我一個個地盯著你們!該出去就是要出去!定時定點定質!非得給你們扣分才行!老師解釋道:‘我們剛從外面回來,小朋友們要休息一會兒,我們十點半再出去。保教主任堅持說不行,該出去就是要出去。老師一邊嘀咕‘太死板了,一邊組織排隊外出。”(O-K1-S-20210924)

上述案例反映了教師和幼兒所需要的彈性與時間管理者所要求的剛性之間的沖突。盡管并非所有的幼兒園都如此嚴格地要求教師恪守時間,但當遭遇此種情境時,幼兒園教師便陷入了困境之中。上述案例反映了制度執行中各類要素的復雜綜合作用。時間表本身作為一項正式的制度安排,對幼兒園教師“應該做什么”提出了要求,但真正保障時間表威嚴的是作為非正式制度的管理者權威以及管理者為其設定的規范——遵守時間表才是正當的行動方式。可見,制度并非某一單獨的制度基礎要素在起作用,而是三大基礎要素之間的不同組合在起作用。作為靜態文本的時間表,非正式的管理者權威的出現增強了其強制性。但問題在于,管理者依其權威而要求教師遵守的規范可能存在價值偏頗。時間表確實可以消除浪費時間的行為,將人們逼近一個最高速度和最大效率的理想極限,但它強調的集體意識、整齊劃一和令行禁止,也可能會脫離每一個班級、每一位幼兒的真實需要。“要求是在特定的時間必須到特定的場地開展戶外活動,如果未在規定時間到達場地要扣教師績效。但是兒童,尤其是年齡低段的兒童需要有時間和場地上的靈活性……我常常在想,在這種制度化的生活中,兒童的自主性到底可以表現在哪里?”(I-W-1,20210322)

每一位兒童都是獨一無二的,他們都以自己的方式和節奏來開展學習,時間設置應該順應兒童內在的生命節律,但在時間表的支配下,活動的發生并非因為兒童希望它們發生,而是它們應該發生,活動的結束也并非因為活動呈現了該結束的特點,而是它們應該結束。時間表是人為自己立的法,其目的在于更好地組織教育教學,但人為自己立的法一旦產生,它就具有了生命力,具有了它自己運行的邏輯,如果執行不當,就可能逐漸成為控制人、奴役人的“異化”物。[36]由此,原本為幼兒園集體生活提供保障的時間制度就背離了設置它的初衷。

2. 堅守保教公正的阻礙。

公正是關于一個人應該怎樣對待人的基本倫理原則。[37]保教公正要求幼兒園教師根據幼兒的個性特質、發展水平和需要等為他們提供適宜的保教支持,使幼兒的個性、才智和身心能力都得到充分的發展。教育公正不僅和幼兒園教師個人的倫理素養緊密相關,也和社會公正、制度公正息息相關,社會文化觀念中的不公正因素會阻礙教育公正的實現。

社會學新制度主義傾向于將文化界定為制度。中國傳統儒家文化將人際交往中的人情和交換規范化,通過人情面子進行社會交換,通過“禮尚往來、知恩圖報”維系人際關系成為一種合乎規范的人倫之理。在當代社會中,人情面子規則也是維系人際關系的重要方式。盡管“人情面子”圖式使交往充滿人情味,但它也可能帶來有悖公正的局面。燕良軾等人指出,一旦考慮面子就會有差序,就會喪失原則。面子的介入導致道德底線發生變化。也就是在面子的作用下,人們會自覺或不自覺地放棄或部分放棄對道德與法律的操守,關注當事人的面子分配。[38]幼兒園作為一個社會組織,同樣無法避免普遍的社會文化觀念和規則滲透。“幼兒園真的會有一些東西,讓你不能公平地去對待每一位小朋友。幼兒園活動比較多,有些時候要給某些孩子機會,我一般都會選擇能夠參加的孩子,但是有一些關系戶,領導要求你的時候,你就很無力。比如我當時排了一個兒童劇,那個兒童劇有一個主角是阿姨,本來已經定了人,但園長強迫我必須要換人,因為有一個比較大的領導的女兒在我們班,必須要換成她。換了之后確實效果也還可以,但是這個過程就是讓人感覺很不舒服。”(I-V-11,20210516)

盡管每一位幼兒在人格、權利等方面都是平等的,但在“人情面子”規則的作用下,幼兒會因其家庭所掌握資源的不同而遭受區別對待。公正的客觀準則是每一個個體的利益都同等重要,沒有人應該被特殊對待。但道德總是和文化聯系在一起,不同的文化有不同的道德規范。[39]當差序公正成為一種普遍流行的道德規則時,如果有人不照此規則行事,便是不道德。于是,幼兒園教師就陷入了不服從“人情面子”不道德、服從“人情面子”也不道德的兩難境地。

四、討論

在社會學新制度主義看來,任何制度的出現與維持都必須基于制度的規制性、規范性和文化—認知性這三根支柱。[40]規制性支柱指那些強制性的規章條文,它不僅說明必須做什么,而且還告訴人們,如果沒有遵循這些規定將會受到哪些制裁;規范性支柱指人們對應該做什么的群體規范,告訴人們這樣做在道德上才是適當的;文化—認知性支柱則是指人們之間關于“理所當然”的共享理解。若只做出種種規制性的規定,而缺乏道德層面的規范或失去“文化—認知”模式的支撐,那么制度在執行中將難以獲得合理的行動邏輯。研究表明,和規制性制度的約束相比,規范性和認知性因素對制度的持續和推廣有著更強的影響。[41]在幼兒園制度情境中,不乏對幼兒園教師必須做什么以及相應利害結果的規定,但規范性和文化—認知性制度的不足在很大程度上導致了制度在運行過程偏離了其設置的初衷。

(一)制度情境中的規范性制度缺位

在本研究中引發幼兒園教師專業倫理困境的制度情境中,所涉及的規制性制度主要包括學前教育質量評估制度、行政權力規則、安全管理制度以及時間管理制度等,這些制度符合相關法律、法規或規章的規定,或有相應的法律、法規及規章的授權。但制度的合理運行還需要規范性制度的支持。規范性制度包括了一套價值觀和規范,規定事情應該如何完成,并規定追求所要結果的合法方式或手段。[42]規范性制度的目的在于讓行動者在制度情境中“正確地做事”,然而,審視當前幼兒園有關制度的執行過程可以發現,規范性制度是缺位的,制度缺乏對執行中合法方式或手段的明確規定,缺乏具體的操作路徑、有效的監督機制和具體的保障機制等。例如,在學前教育質量評估制度方面,管理者對評估指導思想、評估原則、評估內容等做出了說明,但對如何評估、如何保障評估過程中的科學性和道德性等關鍵環節的關注度不足。由于缺乏具體的規范性指南,抽象性的“正確方向”“科學評估”“兒童為本”等原則在實踐中被異化為可有可無的“軟約束”。在行政權力規則方面,《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》等法律法規規定了教育行政部門、園長等機構和管理人員對幼兒園教師的行政管理權力,形成了“支配—從屬”的行政權力規則,管理者有權分配幼兒園教師的工作任務,指定幼兒園教師的工作方式。然而,行政權力的運行卻缺乏完備的監督機制,無法有效規避管理者管理行為的武斷性和任意性。在安全管理制度方面,對如何保障幼兒安全的過程性手段規范不足,缺乏對安全的自由底線、發展原則的有效保障以及對過度保護行為的界分,導致實踐過程中安全價值取向的極端化,構成了對“自由”“發展”等價值取向的威脅。在時間管理制度方面,秩序和效率是時間管理制度獲得合法性的價值基礎,但尊重兒童的年齡特點和幼兒生活的復雜性、靈活性是時間管理的道德基礎,管理者基于效率的邏輯提出嚴格守時的要求,忽視了幼兒發展的自主性及其需求的多樣性,偏離了以兒童為本的道德立場。[43]

(二)制度情境中的文化—認知性制度孱弱

社會學新制度主義將文化納入制度概念范疇,強調文化對個體認知圖式、身份認同以及具體偏好的塑造。正如斯科特所言:“我使用帶有連字符的‘文化—認知一詞,是指‘內在的理解過程是由‘外在的文化框架所塑造的。”[44]文化—認知性要素強調個體的認知觀念對其實踐活動的牽引和規制作用,如果制度沒有得到行動者的價值認同,或行動者的價值觀念與制度的價值取向相悖,制度在運行中將會受到阻礙。考察幼兒園的制度情境可以發現,其制度運行存在文化—認知性制度孱弱的問題。第一,尊重兒童的文化—認知觀念還沒有被管理者和教師完全內化,保障兒童自由、公正、權利等觀念還沒有真正成為集體的價值共識。幼兒園質量評估制度、安全管理制度、時間管理制度等在制定之初總是蘊含著“為了兒童”的價值內核,并對行動者寄予了在執行中遵守此價值立場的期待。然而,制度實踐過程中所呈現的仍舊是一個由成人主宰的世界,在與兒童利益相沖突時,成人更傾向于根據他們自己的目的和需求來組織和安排活動。[45]社會學新制度主義強調行動者在制度運行中的能動性,個體與制度之間有一種建立在實踐理性基礎上的互動,個人有時甚至根據此種實踐理性對制度模板進行修訂,[46]“尊重兒童”文化—認知觀念不足的行動者基于其實踐理性的行動就可能導致制度在執行中偏離了兒童這一準則。第二,傳統社會的負向文化觀念塑造了幼兒園教師的選擇偏好,阻礙了專業倫理價值的實現。社會文化、慣例會塑造幼兒園教師的認知觀念,當文化所塑造的認知觀念與專業倫理所期待的價值相悖時,便形成了對專業倫理的阻礙。例如,當代教育倡導公平、公正的價值理念,但傳統熟人社會的“人情面子”交往規范已經內化為行動者的集體無意識,影響著幼兒園教師的認知觀念和行為選擇,阻礙著教育公正倫理價值的實現。

社會學新制度主義既強調個體是深嵌于制度之中的,制度為個體提供認知模板,同時也強調行動者的行為反過來又可以影響制度安排和制度變遷。由于制度缺乏對道德的有效規范,加之“尊重兒童”文化—認知觀念的不足、負向文化觀念的阻礙,偏離制度初衷的實踐模式就可能出現。由于這些實踐模式符合當前的文化共識,它們反而獲得了價值層面的合法性,被行動者確認為適當的行為方式,且逐漸被客觀化為一種外在于他們的共享意義,它可以再次通過塑造主體認知和身份認同的方式作用于新一代行動者。因而,一種偏離制度原型和制度既定目標的行動模式便被制度化了,成了制度模板的一部分。

五、教育建議

面對制度情境中規范性要素和文化—認知性要素不足所引發的專業倫理困境,應通過增強規范性制度供給來規范行動者的實踐選擇,以及培育行動者的價值觀念,從“認知—文化”觀念的發展倒逼制度更新來應對。

(一)增強規范性制度供給,規范行動者的實踐選擇

規范性制度在確定組織目標的同時,也指定追求目標的適當方式,是制度說明性、評價性和義務性維度的重要體現。[47]如前所述,規范性制度的目的在于讓行動者在制度情境中“正確地做事”,規避制度在運行中不合法方式和手段的出現,應加強對制度執行中“道德上正當的”行動方式的規定。制度制定者應該對相關制度在執行過程中應遵循的底線、原則、達到的標準進行補充,并對可接受的行為、期待的行為以及不當的行為做出明確規范,以引導行動者的行為。對那些在界定上具有一定模糊性的問題,如“安全與自由”“秩序與自由”等,在明確基本底線和原則的基礎上,要強化對“如何平衡好安全需求與自由探索、發展需求”“如何平衡既定集體時間秩序與幼兒特殊需要”等問題的公開討論,促進行動者在實踐中對道德上正當的方式的思考。社會學新制度主義指出,組織中的領導者能夠在制度之內創造某種價值體系,即便制度面臨某些可能削弱其效用的客觀狀況,這樣的價值體系仍然可以維系下去。[48]因而,各級領導者自身應加強對規范性制度的認知和理解,并在行動層面作出表率,引領一種符合道德規范的制度實踐過程。此外,理解與意義建構是制度順利運行的關鍵環節,因而,應加強對制度情境中規范性制度的傳播與教育,引導管理者和幼兒園教師對制度執行規范的正確認知,形成一種普遍共識,如此方能期待管理者和幼兒園教師逐漸發展起與制度規范體系相適應的“文化—認知”圖式,更好地理解制度價值內核并據此展開有效行動。

(二)培育行動者的倫理意識,以“文化—認知”觀念倒逼制度完善

制度的變遷一般會在一定的“文化—認知”觀念的驅動下有秩序、有目的地進行。與通過完善制度的規范性要素來引導行動者的“文化—認知”觀念相反,若行動者的“文化—認知”觀念先行發展起來,也會倒逼制度的變革與完善。制度成員的認知關乎制度再生產的順利與否,具有一定理解能力的行動者可能對制度展開反思、評估等認知性活動,導致制度的維系或變革。[49]本研究在調研中發現,并非所有教師都對制度情境中的行動模式與倫理價值的沖突有感知,相當一部分教師將其視作理所當然。因此,應促進教師和管理者積極轉變觀念,將幼兒教育專業倫理價值觀與規范滲透到教師教育的方方面面,加強專業倫理教育,豐富管理者和幼兒園教師對專業倫理規范的認知,使其明確知曉什么是專業中可接受的行為,什么是值得倡導的行為以及什么是不倡導和絕對禁止的行為;鼓勵管理者和教師進行倫理反思,引導其從專業倫理的角度去審視那些出于慣性、直覺式行動模式中所蘊含的專業倫理信息,重新思考行為的倫理正當性,在反思中增強倫理敏感性;營造民主的園所氛圍,鼓勵幼兒園教師對倫理不當現象進行批判并提出可行的解決方案,為幼兒園教師表現出來的能動性提供支持。

參考文獻:

[1]張地容,楊曉萍.論幼兒園教師專業倫理的實踐困境與路徑選擇[J].中國教育學刊,2014(05):99-102.

[2][25]李園園,李昕莞,鄢超云.學前教育專業師范生實習倫理困境:基于扎根理論的研究[J].教師教育研究,2021(03):104-110.

[3]NAEYC. Code of ethical conduct and statement of commitment[EB/OL](2015-04-20)[2023-05-14].https://www.researchgate.net/publication/234708209_Ethics_and_the_Early_Childhood_Teacher_Educator_A_Proposed_Addendum_to_the_NAEYC_Code_of_Ethical_Conduct.

[4]TIRRI K, HUSU J. Care and responsibility in “The Best Interest of the Child”: relational voices of ethical dilemmas in teaching[J]. Teachers & Teaching, 2002, 8(1):65-80.

[5]李曼.幼兒園教師專業實踐中的倫理困境研究[D].上海:華東師范大學,2016:31-90.

[6]雷曉茹.幼兒園教師專業活動中的倫理困境研究[D].金華:浙江師范大學,2017:30-38.

[7]彭妹蘭.幼兒教師專業倫理困境研究[D].廣州:廣州大學,2020:23.

[8]張杰.幼兒教師專業倫理困境研究[D].重慶:西南大學,2015:55.

[9]陳莉.幼兒園制度化生活的必要性及其限度[J].安徽師范大學學報(人文社會科學版),2021,49(2):152-157.

[10]鄭三元.幼兒園班級制度化生活[M].北京:北京師范大學出版社,2004:196-216.

[11][36]何霞萍.走向“人本化”的幼兒園教育制度規范[M].成都:四川師范大學出版社,2014:92,50.

[12]FRENCH?LEE S, DOOLEY M M. An exploratory qualitative study of ethical beliefs among early childhood teachers[J]. Early Childhood Education Journal,2015,43(5):377-384.

[13]JAMETON A. Nursing practice: the ethical issues[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,1984:6.

[14]黃巧.教師在幼兒自主與遵規兩難情境中決策的倫理考量研究[D].南京:南京師范大學,2021:15.

[15]段麗婷.責任倫理視域下幼兒園教師倫理決策研究[D].金華:浙江師范大學,2020:17-18.

[16][23]STRAUSS V. Kindergarten teacher: my job is now about tests and data?not children. I quit.[EB/OL].(2014-03-23)[2023-05-27].https://www.washingtonpost.com/news/answer?sheet/wp/2014/03/23/kindergarten?teacher?my?job?is?now?about?tests?and?data?not?children?i?quit/.

[17]黃小蓮,陳妍琳.幼兒園等級評估制度現狀考察與批判——基于教育公平的視角[J].學前教育研究,2014(03):15-21.

[18]MILLEI Z, GALLAGHER J. Ad?hoc numbers forming provision and policy: round and round of universal access in an Australian preschool[J]. Early Child Development and Care,2017,187(10): 1528-1542.

[19]何俊志,任軍鋒,朱德米.新制度主義政治學譯文精選[M].天津:天津人民出版社,2007:59.

[20][42][44][47]斯科特.制度與組織:思想觀念與物質利益:第3版[M].姚偉,王黎芳,譯.北京:中國人民大學出版社,2010:56-65,63,66,63.

[21]渠敬東.邁向社會全體的個案研究[J].社會,2019(01):1-36.

[22]GLAZER J. A devils bargain: teachers decision to transfer and moral injury[J]. Teachers and Teaching: Theory and Practice,2022,28(1):118-129.

[25]陳紅燕,楊秋寧.德國質性研究方法發展及其在教育研究中的借鑒[J].民族教育研究,2016(04):98-104.

[26]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社,2000:391.

[27]姬生凱.NAEYC幼兒教師倫理操守準則與承諾聲明的演進與啟示[D].金華:浙江師范大學,2014:63-82.

[28]曾皓.兒童利益最大化原則在學前教育立法中的落實[J].法學,2022(01):50-65.

[29]孟慶男.論教師的時間道德修養[J].中國教育學刊,1998(03):60-62.

[30]張國平.幼兒自主與教師形塑間的張力[D].成都:四川師范大學,2018:11.

[31]陳桂生.聚焦學生角色:現今學生價值傾向問題[M].北京:教育科學出版社,2011:65.

[32]張楊.西方兒童權利理論及其當代價值研究[M].北京:中國社會科學出版社,2016:82-86.

[33]BORNSTEIN M H. Handbook of parenting(Volume 5)[M]. New York: Routledge,2019:8.

[34]BALL D J. Policy issues and risk?benefit trade?offs of“safer surfacing” for childrens playgrounds[J]. Accident Analysis & Prevention,2004,36(4):661-670.

[35]VASCONCELOS T. Childrens spaces as sites for ethical practices: a “School?as?a?Tree” in an economically impoverished neighborhood[J]. International Journal of Early Years Education,2006,14(2):169-182.

[37]檀傳寶.教師倫理學專題:教育倫理范疇研究[M].北京:北京師范大學出版社,2010:47.

[38]燕良軾,周路平,曾練平.差序公正與差序關懷:論中國人道德取向中的集體偏見[J].心理科學,2013,36(5):1168-1175.

[39]蕾切爾斯.道德的理由[M].楊宗元,譯.北京:中國人民大學出版社,2013:16.

[40]尹弘飚.論課程變革的制度化——基于新制度主義的分析[J].高等教育研究,2009(04):79-85.

[41]COLBECK C L. Assessing institutionalization of curricular and pedagogical reforms[J]. Research in Higher Education,2002(04):397-421.

[43]黃進.重塑時間生活:幼兒園時間制度化現象審思[J].中國教育學刊,2019(06):57-63.

[45]丁道勇.兒童觀與教育[J].教育發展研究,2015(15-16):26-32.

[46]譚融,郝麗芳.論新制度主義三大流派的分歧與融合[J].理論與現代化,2013(06):5-10.

[48]馬雪松,周云逸.社會學制度主義的發生路徑、內在邏輯及意義評析[J].南京師大學報(社會科學版),2011(03):61-65.

[49]崔珊珊.社會學制度主義視域下制度變遷的發生機理[J].理論月刊,2022(10):100-107.

Research on the Kindergarten Teachers Ethical Dilemma in Institutional Situation: Based on the Perspective of Sociological New Institutionalism

LI Yuanyuan,1 YAN Chaoyun2

(1Family Construction Institute in Sichuan Province, Sichuan Normal University, Chengdu 610066 China; 2College of Educational Science, Sichuan Normal University, Chengdu 610066 China)

Abstract: Professional ethical dilemmas are significant factors that impact the professional practice of kindergarten teachers, influencing their value judgments and decision?making regarding actions. Institutions are considered as one of the important factors contributing to ethical dilemmas among kindergarten teachers. However, existing research has primarily focused on formal institutions while overlooking the influence of informal institutions such as values, norms, customs and conventions. Drawing on the perspective of sociological new institutionalism, this study employs participant observation, narrative interviews, and artifact collection methods to investigate two kindergartens and 26 kindergarten teachers. As a result, it has found that kindergarten teachers encounter loyalty conflicts between prioritizing the well?being of individual children and the collective interests. They also face conflicts between the responsibility of dividing their time between educating children and dealing with administrative tasks. Additionally, there are conflicts between respecting childrens autonomy and adhering to safety regulations and time schedules, as well as conflicts between maintaining fairness in education and complying with social expectations. Institutional context with a lack of normative elements and cultural?cognitive elements results in the deviation of the intended execution of the system, which is the root cause of professional ethical dilemmas faced by kindergarten teachers. To alleviate professional ethical dilemmas among kindergarten teachers, it is recommended to enhance the supply of normative institutions, regulate practitioners practical choices, and cultivate the ethical awareness of administrators and kindergarten teachers, thus fostering a “cultural?cognitive” notion to drive institutional changes.

Key words: professional ethical dilemma, institutional situation, sociological new institutionalism

(責任編輯:黎勇)