淡水池塘嵌入式集裝槽循環水養殖系統簡介

2023-08-03 05:20:04歐陽敏周輝明鄧勇輝章海鑫陶志英謝世紅李艷芳袁嘉欣賀剛鄧宏奎

江西水產科技

2023年3期

歐陽敏 周輝明 鄧勇輝 章海鑫 陶志英 謝世紅 李艷芳 袁嘉欣 賀剛 鄧宏奎

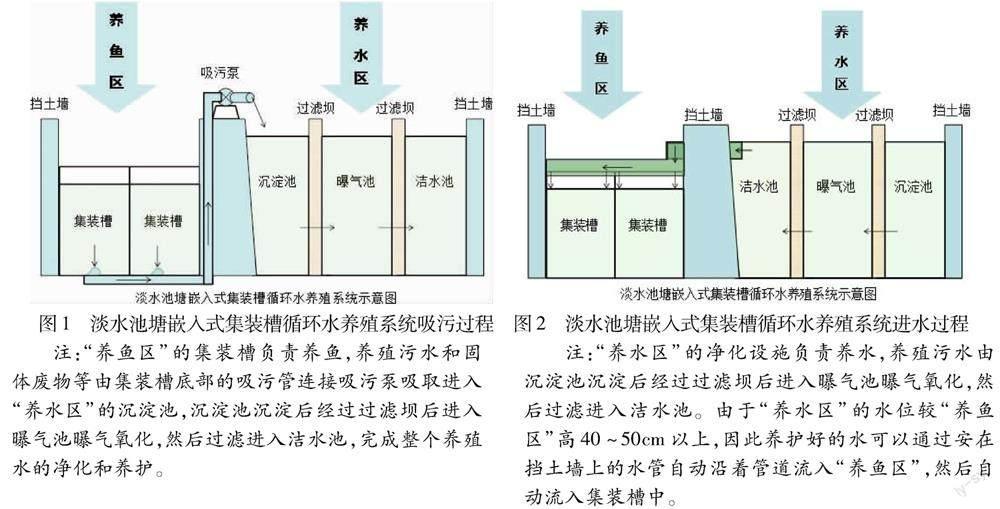

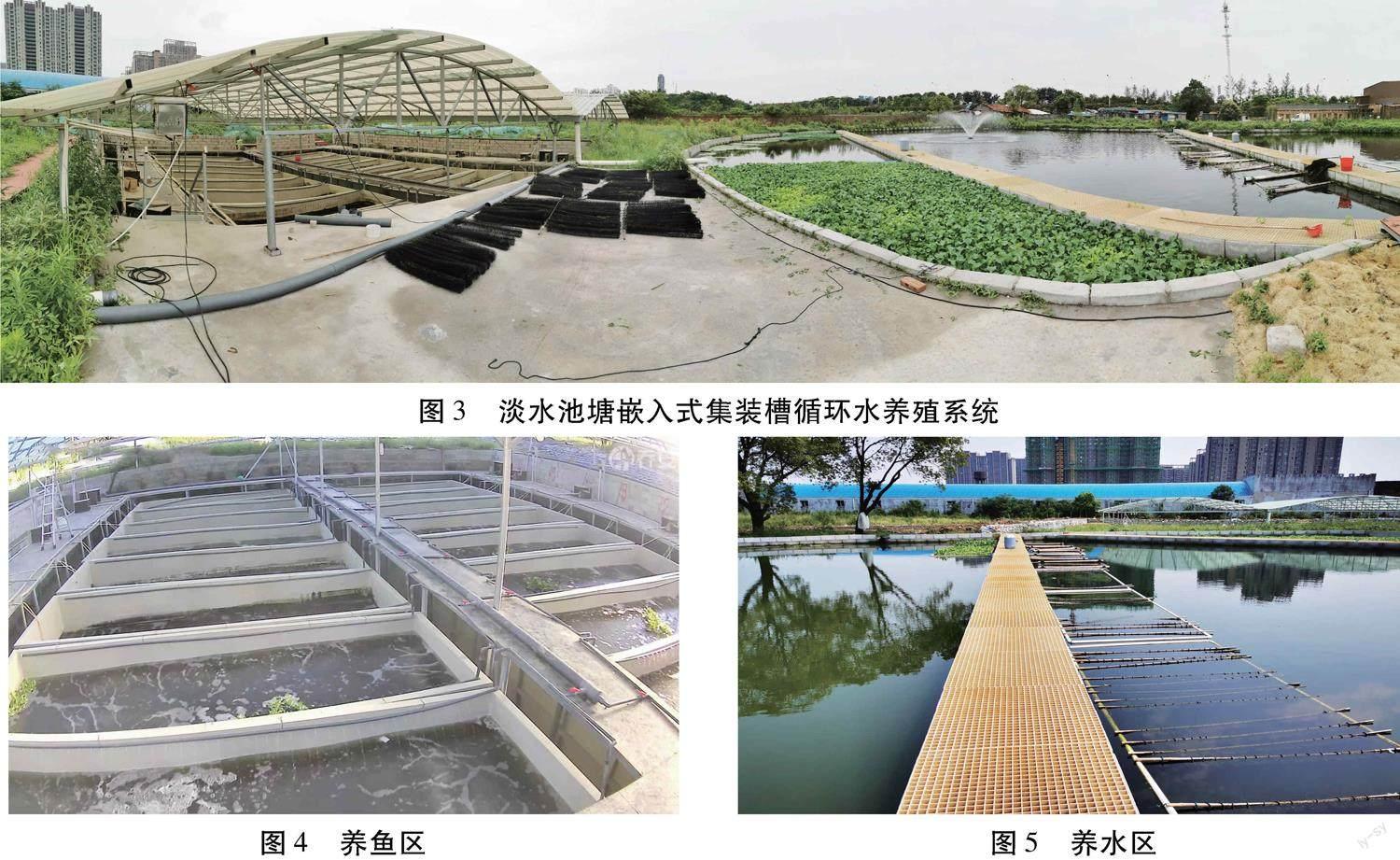

摘要: 針對水產養殖業面臨的養殖產量不高,尾水處理困難,水資源浪費大等問題,設計了一套能夠可大可小復制、完全循環、高產和零排放的淡水池塘嵌入式集裝槽循環水養殖系統。系統將養殖分為養魚區和養水區兩個隔離的部分,養殖區負責養殖,養水區負責處理養殖區產生的養殖尾水并達到重復使用的標準。

關鍵詞: 淡水池塘;嵌入式;集裝槽;循環水;系統

中圖分類號: S969 ?文獻標識碼: A

1 背景

池塘養殖是我國淡水養殖的主要方式,占淡水養殖總產量的70%以上。隨著各地《養殖水域灘涂規劃》的頒布實施,大量湖泊、水庫等傳統漁業水域被劃為禁養區,再加上城鎮化建設、農業面源污染壓力,全國水產養殖空間大幅壓縮,池塘作為水產養殖主要陣地也面臨著發展空間的壓縮與轉型升級等多重脅迫,存在養殖設施簡陋、池塘生產力下降、養殖產地環境惡化、病害頻發、養殖效益不高、產品質量安全隱患多、尾水處理難等諸多問題。繼續通過傳統的池塘養殖方式來達到高質高效供給的目標難度越來越大,加上池塘養殖尾水的排放也越來越受到環保的關注,必須借助設施和設備來實現漁業可持續發展。因此,如何來借助現代材料、機械信息化等技術,研發一種高質高效綠色環保、可操作、易推廣的淡水池塘循環水養殖模式裝備及關鍵技術是提升現有池塘養殖模式的重要途徑和發展方向。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20

軍民兩用技術與產品(2021年10期)2021-03-16 06:05:30

北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58

裝備制造技術(2019年12期)2019-12-25 03:06:46

中國洗滌用品工業(2019年4期)2019-05-11 09:27:34

電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:17:14

電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:16

鐵道通信信號(2018年2期)2018-04-18 12:18:23

家庭影院技術(2017年9期)2017-09-26 03:41:45

電鍍與環保(2016年3期)2017-01-20 08:15:32