城市更新單元綠色低碳技術路徑探索*

——以第十四屆中國(合肥)國際園林博覽會展園為例

劉玉軍 王磐巖 張琰 袁建奎 LIU Yujun WANG Panyan ZHANG Yan YUAN Jiankui

我國提出在城市更新行動中落實綠色低碳要求,在城市更新單元層面開展綠色低碳技術路徑研究可有效落實該要求。通過相關研究,探索提出更新單元綠色低碳技術指標體系構成及更新策略,其成果在第十四屆中國(合肥)國際園林博覽會展園項目中進行了階段性實踐驗證。

城市更新;綠色低碳;技術路徑

0 引言

我國相繼提出“實施城市更新行動”“城市更新要落實綠色低碳要求”等發展要求。在此背景下,第十四屆中國(合肥)國際園林博覽會主辦方明確指出“要建設城市更新的示范工程;要進一步突出綠色生態、科技智能等特色,充分展示國內外城市建設新理念、新技術、新成果”。通過在城市更新單元層面展開綠色低碳技術路徑研究及在第十四屆中國(合肥)國際園林博覽會展園(以下簡稱“合肥園博園”)項目中的實踐應用,為其他項目提供參考。

1 城市更新概述

1958年荷蘭海牙召開了世界首次城市更新研討會,對城市更新概念進行界定:城市居民對居住房屋的修理改造,對街道、公園、綠地等環境的改善,上述關于城市改善的建設活動為城市更新[1]。

西方城市更新發展經歷了5個階段:城市復興(1960—1969年)、城市改造(1970—1979年)、城市再開發(1980—1989年)、城市再生(1990—1999年)、衰退下的再生(2000年至今)[2]。不同階段城市更新的側重點各不相同。

我國起初并未出現“城市更新”概念及大規模實踐,更多地表現為城市發展中出現特定問題的具體應對,如舊城改造、棚戶區改造、老工業區產業結構調整等。2021年我國提出實施城市更新行動后,住房和城鄉建設部提出城市更新的重點工作包括3個方面:①探索城市更新統籌謀劃機制;②探索城市更新可持續模式;③探索建立城市更新配套制度。

學術界針對城市更新內涵展開廣泛討論。張杰認為城市更新包括4個主要方面:①城市空間(更宜居、生態);②社會環境(更包容、開放、公平);③城市產業(經濟高質量發展、增加就業等);④城市治理(更多元訴求的利益協調)。陽建強認為城市更新更注重城市內涵發展,強調以人為本,重視城市功能結構的優化、人居環境的改善及城市社會經濟活力的提升。

2 綠色低碳城市更新

2.1 政策

《國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》(國發〔2021〕23號)提出“城市更新要落實綠色低碳要求”;《住房和城鄉建設部關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》(建科〔2021〕63號)要求城市更新要“以內涵集約、綠色低碳發展為路徑”;黨的“二十大”報告指出“實施城市更新行動,加強城市基礎設施建設,打造宜居、韌性、智慧城市”。

2.2 內涵

綠色低碳城市更新是指區別于傳統高耗能、高污染、高排放、大拆大建模式,遵循以人為本原則,以優化城市生態環境為前提,以綠色低碳社區建設為主要單元,以基礎設施綠色化改造為重要環節,推進資源環境、經濟社會、居民生活協調發展,打造成本集約、功能復合、生態友好的城市更新模式[3]。

從規劃角度來看,綠色低碳城市更新規劃是指在城市更新區域的制度構建、規劃編制,建設運營過程中落實綠色、低碳、可持續理念,除綜合考量傳統規劃關注的空間形態、功能布局、開發強度、設施配置外,要關注生態環境改善、資源集約利用、綠色交通設計、綠色建筑發展、綠色高效管理等內容[4]。

“雙碳”背景下,城市更新被賦予“低碳”內涵,故現階段重點推廣水、資源、建筑、規劃、交通、食物等領域的綠色技術應用,實現溫室氣體排放總量的減少和生態環境質量的提高[5]。

韓國關注綠色低碳城市與城市更新的耦合關系,將綠色低碳城市指標與技術體系融入完整的城市更新項目,并結合實施管理辦法的創新,對城市經濟、社會、文化、環境及產業、功能、結構、空間治理等作進一步綜合考量[6]。

3 綠色低碳技術路徑

綠色低碳技術路徑包括促進保護與減量利用公共自然資源、“可循環”生產和營建方式、綠色消費、廢棄物無害化分解和資源再生4個方面。在城市更新單元層面,主要通過統籌更新單元與項目、搭建綠色低碳技術指標體系、制定更新規劃設計策略等方式實現。

3.1 統籌更新單元與項目

城市更新單元是指在保證基礎設施和公共服務設施相對完整的前提下,為統籌各類資源配置,實現片區可持續發展,按照有關技術規范,綜合考慮道路、河流等自然要素及產權邊界等因素劃定的相對成片區域[7-8]。

城市根據自身條件確定更新單元的規模。重慶市規定面積原則上不宜<0.50km2,昆明市規定城市更新單元以2.0~5.0km2為宜。

城市更新項目是城市更新的最小實施單位,由單一或多個更新對象組合構成,通過實施文化記憶、功能引導、建筑更新、道路交通、環境景觀、基礎設施六大更新要素,實現綜合更新。

合肥園博園位于駱崗生態公園,占地3.23km2,是規模適宜的城市更新單元。園區現存原機場建筑、配套街區、跑道、草地、水體、林地、村落等,體現了園區更新的綜合性、多樣性(見圖1)。

3.2 搭建綠色低碳技術指標體系

隨著“碳達峰”與“碳中和”目標的提出,我國綠色低碳技術應用范圍逐漸擴大,需持續完善現有技術與未來技術創新發展思路。GB/T 51255—2017《綠色生態城區評價標準》指出,結合城區氣候、環境、資源、經濟及文化特點,對城區的土地利用、生態環境、綠色建筑、資源與碳排放、綠色交通、信息化管理、產業與經濟、人文等因素進行綜合評價。

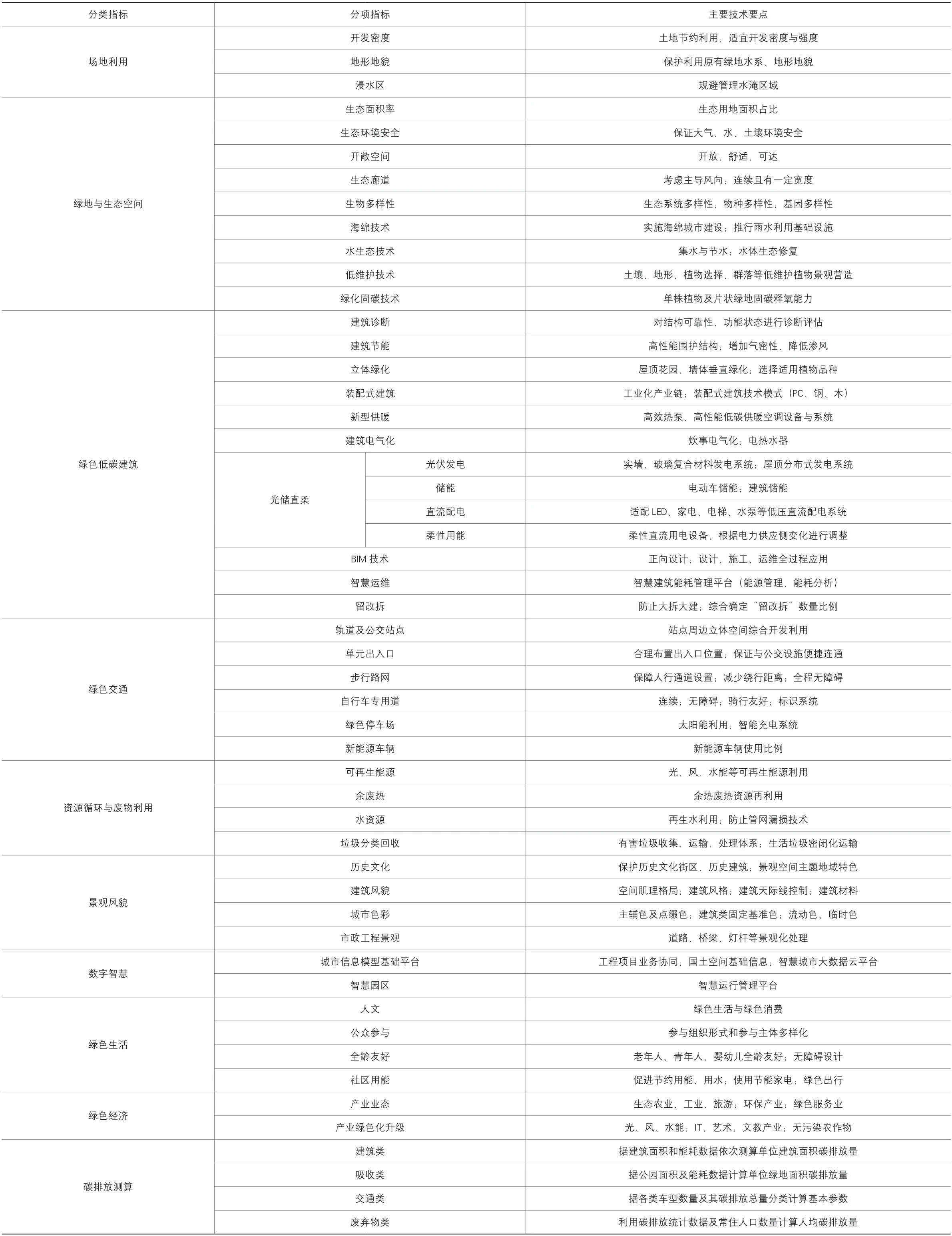

在城市更新單元層面,結合行業相關標準及研究成果,摸索綠色低碳技術指標體系,提出綠色低碳分類指標、分項指標及主要技術要點(見表1)。

表1 更新單元綠色低碳指標體系

3.3 制定更新規劃設計策略

3.3.1 綠色低碳

1)堅持綠色化、低碳化原則 更新單元內部空間格局是宏觀層面物質形態要素的空間分布和組織模式[9]。通過塑造高品質空間與豐富城市景觀,實現城市人居環境和生態環境的綠色低碳更新。

2)堅持“留改拆”原則 防止大拆大建,以保留為主、“留改拆”并舉的城市更新模式是可持續發展的必然選擇。

3)堅持保護生態空間原則 保護公共空間生態系統,保留原場地的文化記憶與生活印記;對被破壞的生態系統或廢棄場地空間進行生態修復及場所、人與自然的關系重塑[10]。

3.3.2 分級分類

通過制定綠色低碳更新策略進行全過程更新約束。綠色低碳專項規劃明確控制要求、提出控制指標;設計階段加入綠色低碳相關內容及創建審批節點。

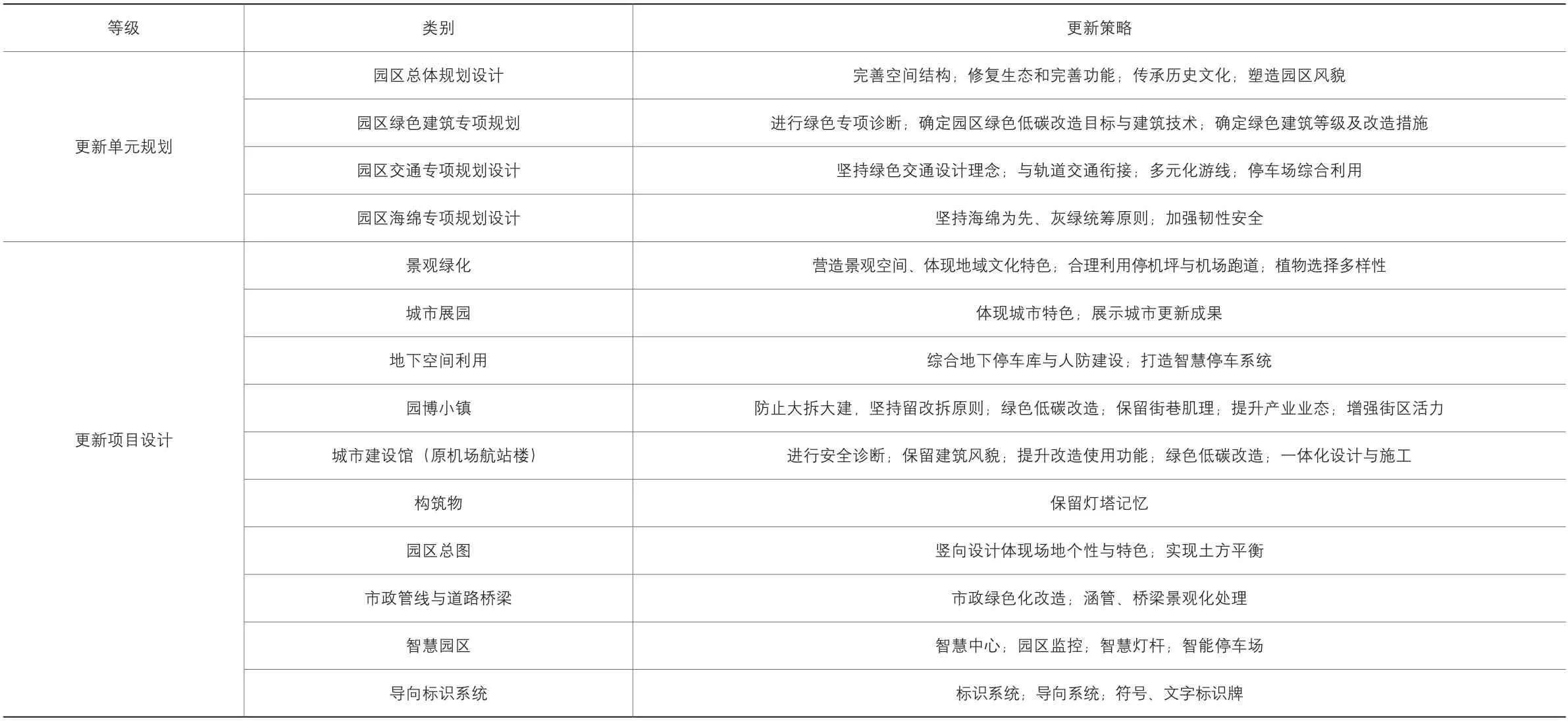

合肥園博園通過編制園區控制性詳規及各地塊的修建性詳規,統籌整體開發建設,并分級分類制定相應更新策略,實現園區綠色低碳更新目標(見表2)。

表2 合肥園博園分級分類更新策略

4 結語

結合第十四屆園博會舉辦的契機,合肥原駱崗機場區域全面開展城市更新實踐。建設過程中,設計總承包單位采用展園更新規劃設計與綠色低碳技術研究同步進行的策略,為同類型更新單元綠色低碳實踐提供參考,并提出以下建議:①選擇展園平穩運行的某個年度作為基準年,通過組織邊界、運營邊界及編制溫室氣體報告完成溫室氣體排放核查工作,為園區長期減碳做好準備;②開展綠色低碳示范園區申請、主要建筑綠建運營標識申請、城市建設館歷史建筑掛牌等工作;③構建城市信息模型平臺,為數字智慧園區打好基礎。