自發性建造現象下的鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境感知與更新策略研究

陳明達 黃勇 孫洪濤 沈澤群 薛煥然 CHEN Mingda HUANG Yong SUN Hongtao SHEN Zequn XUE Huanran

分析鼓浪嶼內厝澳居民的自發性建造機制的作用效應,探索鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境更新策略。在尊重當地居民自發性建造機制的前提下,以在地性與公平性為導向,促進鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境的提升。

自發性建造;歷史社區;空間感知

0 引言

1964年,伯納德·魯道夫斯基在《沒有建筑師的建筑》中對自發性建造的描述使“人們自行搭建的遮蔽物”首次受到關注[1]。自發性建造是指為改善自身生存環境,不受外界特定指令約束,自行組織、演化的營建活動[2]。自發性建造是鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境營建的主要方式,但隨著城市化進程加速,城市建設模式從個體化轉為系統化,內厝澳居民的自發性建造被邊緣化。當地居民“自下而上”的建造與“自上而下”的建筑空間環境更新策略產生矛盾,引發地域文化喪失、區域活力缺失等問題。

1 鼓浪嶼內厝澳片區現狀與自發性建造現象

1.1 現狀

內厝澳片區位于鼓浪嶼島西北側,通過筆山洞和龍山洞與其他片區相連,東南側緊鄰筆架山、雞母山及鼓浪嶼濱海浴場,西鄰鼓浪嶼內厝澳碼頭,是鼓浪嶼較為傳統和集中的生活社區[3]。該片區以居住用地和綠化用地為主,另有1條商業街。相較于鼓浪嶼其他片區,歷史風貌建筑較少,建筑風貌較混雜。片區內建筑大多沿等高線分布,以1,2層的獨棟住宅為主,七八十年代的多層住宅較少,其產權包括公房、私房、公私混合及產權不明等,其中私房占80%以上。

1.2 自發性建造現象

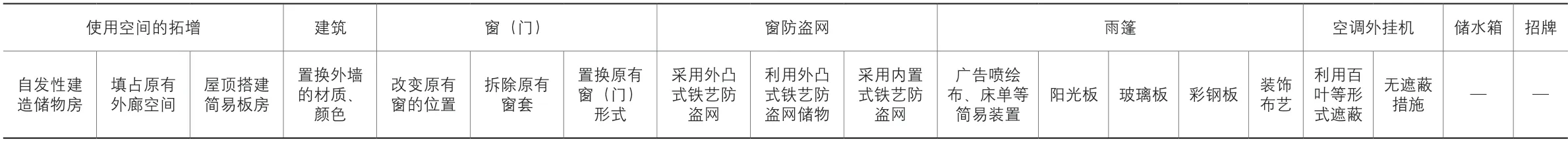

鼓浪嶼內厝澳片區自發性建造現象多存在于非歷史風貌建筑及其周邊空間環境中,通過走訪調研可知,內厝澳居民自發性建造以小范圍改建為主,局部進行加建。鼓浪嶼內厝澳居民自發性建造行為客體指標如表1所示。

表1 鼓浪嶼內厝澳居民自發性建造行為客體指標

2 鼓浪嶼內厝澳片區自發性建造機制的價值辨析

運用SD語義差別法從人的心理感知出發,通過調查問卷與數據分析,對該地居民自發性建造機制進行價值辨析。

1)將鼓浪嶼內厝澳片區所有建筑進行標號、拍照并記錄其自發性建造情況。因當地居民自發性建造能力參差不齊,故將自發性建造行為分為:①以居民為參與主體;②設計團隊主導且有部分居民參與。采用抽簽方式選出上述2種類型下的建筑空間環境,并與該片區部分區域的建筑空間環境共同作為研究對象(見圖1~3)。

1 以居民為參與主體的自發性建造現象下的建筑空間環境

2 設計團隊主導且有居民參與的自發性建造現象下的建筑空間環境

3 鼓浪嶼內厝澳片區部分區域的建筑空間環境

2)選擇18個描述鼓浪嶼內厝澳片區自發性建造機制作用效應的形容詞組,并設置-2~+2的心理閾值以量化被調研者的心理感受。

3)設計自發性建造現象下的鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境感知評分問卷,邀請游客、當地居民、工作人員及相關學者等共38人進行打分。

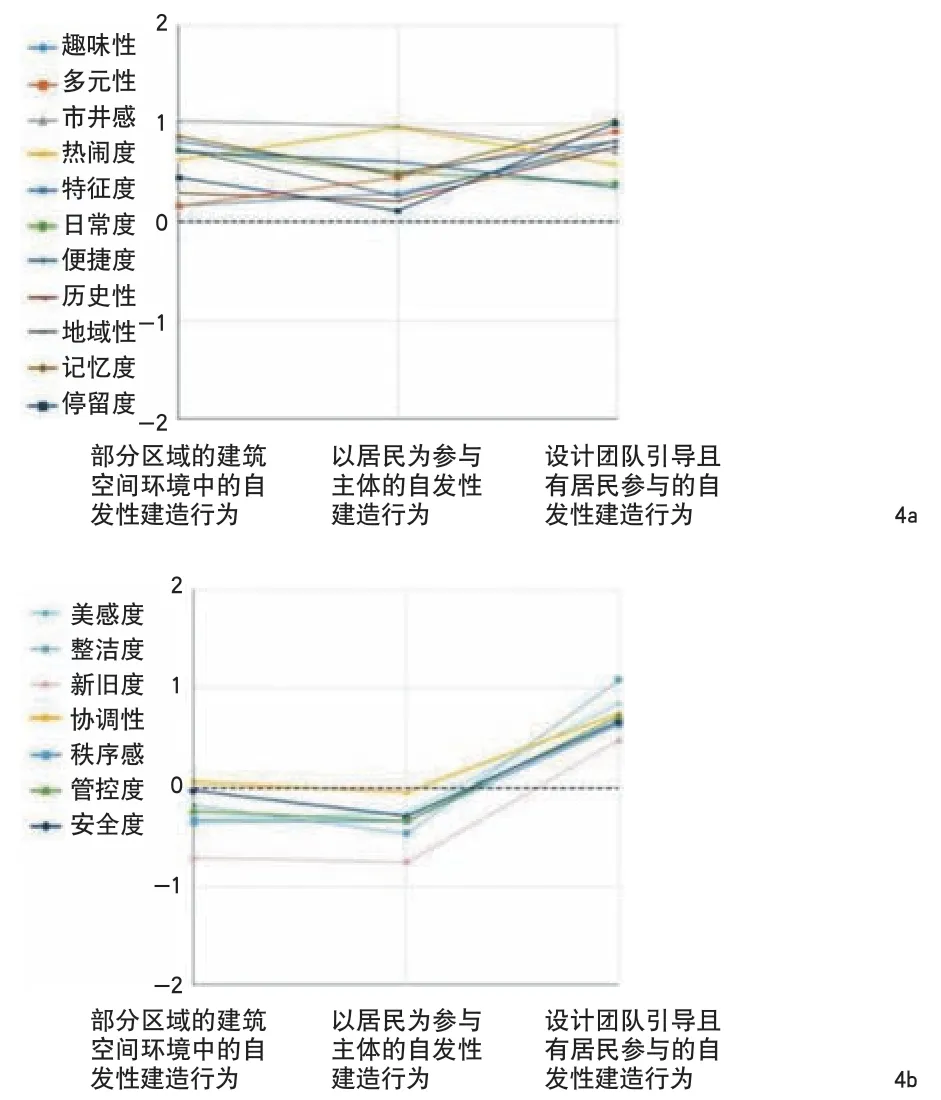

鼓浪嶼內厝澳自發性建造機制的正、負向感知量如圖4所示,3組研究對象的趣味性、多元性等均在±0水平線以上,屬于當地居民自發性建造機制對鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境的正向感知;而美感度、整潔度等大多在±0水平線以下,屬于當地居民自發性建造機制對鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境的負向感知。為得出其相關規律,對評價因子中的正、負向感知量的平均值進行聚類分析(見圖5)。

4 鼓浪嶼內厝澳自發性建造機制的正、負向感知量4a正向4b負向

5 鼓浪嶼內厝澳片區自發性建造機制正向、負向評價因子聚類5a正向5b負向

2.1 正向價值

1)日常度、便捷度、市井感及熱鬧度 體現出當地居民視角下自發性建造機制的正向空間價值[4]。歷史社區作為人類社會文明的“活化石”,應緊跟時代的變遷進行更新。正如建筑師亞歷杭德羅·阿拉維納所說:“相較于外形和建筑所謂的‘專業性’,設計師更重要的職責是幫助社會切實地解決問題”[5]。

2)特征度、記憶度、地域性 體現出相關學者視角下當地自發性建造機制的正向文化價值。以居民為參與主體的自發性建造是地域文化不可或缺的一部分,故其對于形成特定的文化景觀極為必要[6]。

蘇母轉過身問女兒:婷婷,告訴媽,懷了幾個月了?蘇婷婷笑笑:媽,你還真當回事呀?我根本就沒懷孕,那是騙你們的!蘇母和蘇穆武愣住了:什么?騙我們?蘇婷婷說:你們也不想想,從小你們就教育我要遵守傳統道德,我是那么一個乖孩子,能不聽你們的話嗎?我和杰克婚前就沒上過床,要懷孕才怪呢?這么低級的謊言你們也信,只能說明太沒智商了!蘇穆武和老伴張口結舌,面面相覷。蘇婷婷接著說:再說了,我和杰克早商議好了,婚后不要小孩!你們就別琢磨這事了!沒別的事我走了!拜拜!蘇婷婷揚長而去。

3)趣味性、歷史性、多元性及停留度 體現出游客視角下當地自發性建造機制的正向社會價值。

2.2 負向價值

1)秩序感、管控度與美感度 對當地居民自發性建造行為的管控與約束不足導致鼓浪嶼內厝澳片區整體建筑空間環境的秩序感與美感受到影響,且難以采用“自上而下”的方式介入當地居民的自發性建造機制。

2)新舊度與整潔度 當地居民自發性建造行為較混亂,且對鼓浪嶼內厝澳片區整體建筑空間環境造成影響。

3)安全度與協調性 說明當地居民的自發性建造具有臨時性,部分自發性建造設施的安全性難以保證,存在施工不專業問題。

3 鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境更新策略

在充分考慮在地者需求的基礎上,兼顧公平性與地域性,適度保留并規范自發性建造,激發鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境的潛力。基于自發性建造的現實價值,提出“自上而下”與“自下而上”并行的更新策略。由于該片區建筑產權結構復雜,私房較多,在更新實踐過程中應摒棄大拆大建,遵循小規模、漸進式的更新理念,以點帶面,提升鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境。

為更好統籌鼓浪嶼內厝澳居民自發性建造機制與建筑空間環境心理感知的關系,借助SPSS統計軟件中雙變量相關性分析工具,對上述3類自發性建造現象下的建筑空間環境及其心理感知量進行相關性分析。

3.1 前置分析與研究——確定更新范圍與對象

1)正向心理感知量與自發性建造現象下建筑空間環境客體指標有正相關5組,負相關3組,如采用填占原有建筑外廊空間的方式拓增使用空間,則削弱正向心理感知中的特征度;彩鋼板雨篷的數量越多,正向心理感知量中歷史性評價因子值隨之下降。

3)通過心理感知量與建筑空間環境的客體指標進行線性回歸分析,計算得出心理感知量變化的臨界值,以指導建筑空間環境有關自發性建造設施定量化更新。

在鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境更新實踐中,應制作調查問卷以調研自發性建造機制正、負向心理感知量,根據正、負向感知量與自發性建造行為客體指標的相關性確定亟需把控的更新對象,并提出可行方案。其措施既能了解在地者的生活需求及其解決問題的模式與方法,又能確定更新范圍與對象。

3.2 中期實踐與落實——自發性建造機制的引導與優化

設計師主導的更新方式不可隨意更改當地居民自發性建造機制的既有技術路徑,對已形成的自發性建造機制應予以尊重和延續。以材料精致化為目標,在充分了解當地自發性建造機制原理的基礎上,以替換材料為主要手段優化自發性建造機制。

設計師可通過指南性文本的方式呈現優化方案,該文本需征求政府部門及當地居民的意見,最終由政府部門印發,對鼓浪嶼內厝澳居民進行宣傳分發(見圖6)。該指南性文本既能補充當地規劃及條例的細節,又成為消解當地自發性建造機制負向價值與建筑空間環境矛盾關系的有效載體,以點帶面,提升鼓浪嶼內厝澳片區建筑空間環境。指南性文本可采用直觀簡潔的可視化圖例引導當地居民識別適度自發性建造行為與失控自發性建造行為,為失控自發性建造行為提供優化方案,以減少或避免其行為的發生。

6 鼓浪嶼內厝澳民居修繕自發性建造指南(初稿)6a改造后的傳統建筑鳥瞰效果6b改造后的總平面6c改造后的住宅建筑鳥瞰效果6d改造后的屋頂花園效果6e改造后的住宅建筑剖面及立面

3.3 后期評估與思考——自發性建造機制優化成果跟蹤與評價

鼓浪嶼內厝澳居民的物質生活需求并非一成不變,其自發性建造行為特點隨著物質生活的發展不斷更新。鼓浪嶼內厝澳片區自發性建造機制的引導與優化需長期實踐,在充分考慮在地者需求的基礎上,兼顧公平性與地域性是鼓浪嶼內厝澳建筑空間環境優化工作的關鍵。故相關決策者應建立有效的成果評價平臺,跟蹤各階段的自發性建造機制優化成果,及時發現優化過程中與在地者需求存在沖突的優化手段,并及時予以替換。此平臺的建立可更大限度地推動設計師、管理人員及當地居民的高效溝通,依靠居民的力量維護和管理居住空間,實現其從單方面遵守到協作管理的身份轉變,最終形成“自上而下”和“自下而上”并行的管理機制,肯定居民在此片區的主人身份,為其自發性建造提供相應的支持和保障[7]。

4 結語

從鼓浪嶼內厝澳居民自發性建造機制的成因出發,探索鼓浪嶼內厝澳片區自發性建造機制的正向價值,在充分考慮在地者需求的基礎上兼顧公平性與地域性,提出“自上而下”與“自下而上”并行的更新策略與管理機制。