四川傳統村落保護利用實踐范式研究*

邱建 劉春 范宇婷 劉宇飛 郭明杰 QIU Jian LIU Chun FAN Yuting LIU Yufei GUO Mingjie

傳統村落是弘揚中華文明的基本載體。四川歷史悠久、民族多元、傳統村落眾多,遵循保護第一的原則,秉承“以保護為根本、以利用促保護”的理念,創新探索傳統村落保護與利用的實踐路徑。在辨析四川傳統村落特征的基礎上,總結傳統村落保護利用方法,通過案例分析提煉出以整體保護為基礎、以建筑設計為重點、以設施建設為支撐的實踐范式,以期為鄉村振興戰略背景下傳統村落的保護與利用提供實踐參考。

傳統村落;保護利用;實踐范式;鄉土文化

0 引言

傳統村落是鄉村獨特的生產生活方式、民間民俗活動、村規民約禮儀等眾多地域性文化的載體,蘊含著豐富的歷史文化基因,是人類社會歷史發展進程的物證[1]。然而,隨著城鎮化的快速推進,大量傳統村落出現經濟乏力、建設滯后等問題,村落空心化、鄉土文化衰退現象尤為突出;同時在新農村建設及當前鄉村振興戰略實施過程中,由于規劃理念偏差及實踐經驗不足,出現傳統村落大拆大建式“改造”、拆“真古董”建“假古董”現象,傳統村落歷史遺跡的真實性和核心價值保護面臨嚴峻挑戰。

四川歷史悠久、文明璀璨,是中華文明的發祥地之一,自古就被譽為“天府之國”,地域廣闊、地形復雜,人口眾多、民族多元,境內古鎮與傳統村落星羅棋布、數量眾多、形態各異、特色鮮明。科學辨析上述傳統村落特征,積極探索其規劃設計方法,不斷創新實踐范式,對鄉村振興戰略背景下我國傳統村落保護與利用具有重要的實踐參考價值。

1 四川傳統村落主要特征

1.1 沿古道集中分布

四川古蜀道、茶馬古道、南方絲綢之路、鹽運古道等既遺留下古代軍事的活動線路、駐守遺址,又展現出四川盆地與各地從事商貿交易、文化溝通及人員交流的空間形態,巴蜀文明隨軍隊、商旅、移民等沿古道往來而生生不息、絢麗多彩(見圖1)。底蘊厚重、特色鮮明的傳統村落大多沿古道集中分布,具有明顯的線性布局特征,呈現清晰的廊道遺產脈絡,成為承載漫長歷史演變的重要場所,見證了巴蜀大地悠久燦爛的歷史。

1 廣元市昭化區古蜀道

1.2 差異化布局形態

四川居住著56個民族的同胞,擁有11個世居少數民族。多民族聚居構筑了多元民族文化,加之高原、山地、丘陵、平原等不同的地形條件和氣候特征,形成了團狀、帶狀、環狀及散居等布局多樣、風貌各異、特色鮮明的傳統村落,村落形態差異化特征明顯。

1.3 多樣化建筑風格

復雜的環境條件與多元的文化構成造就了四川傳統村落形式多樣的建筑風格與豐富多彩的建筑風貌。例如,漢族聚居地區傳統村落建筑以穿斗式木構架、小天井、坡屋頂、竹編夾壁墻等為特點;羌族聚居地區以“石砌房”及“碉樓”為標志性建筑群;藏族聚居地區的建筑形式以甲居藏寨、木瓦藏房、白藏房等為代表;彝族聚居地區的村落依山而居、陽坡而筑,生土木構架民居建筑民族特色濃郁。上述建筑展現出地域民族文化、民族信仰及時代特征賦予村落的獨特藝術魅力。

2 以整體保護為基礎,確保傳統村落“形魂兼備”

2.1 保護村落依托的自然環境

傳統村落的價值不僅體現在村落本身,同時體現在村落依托的自然環境。規劃設計時,唯有對二者進行整體保護,延續村落的自然景觀,才能完整保留反映其相互依存關系的形態特征,留住村落的形、守住村落的魂。

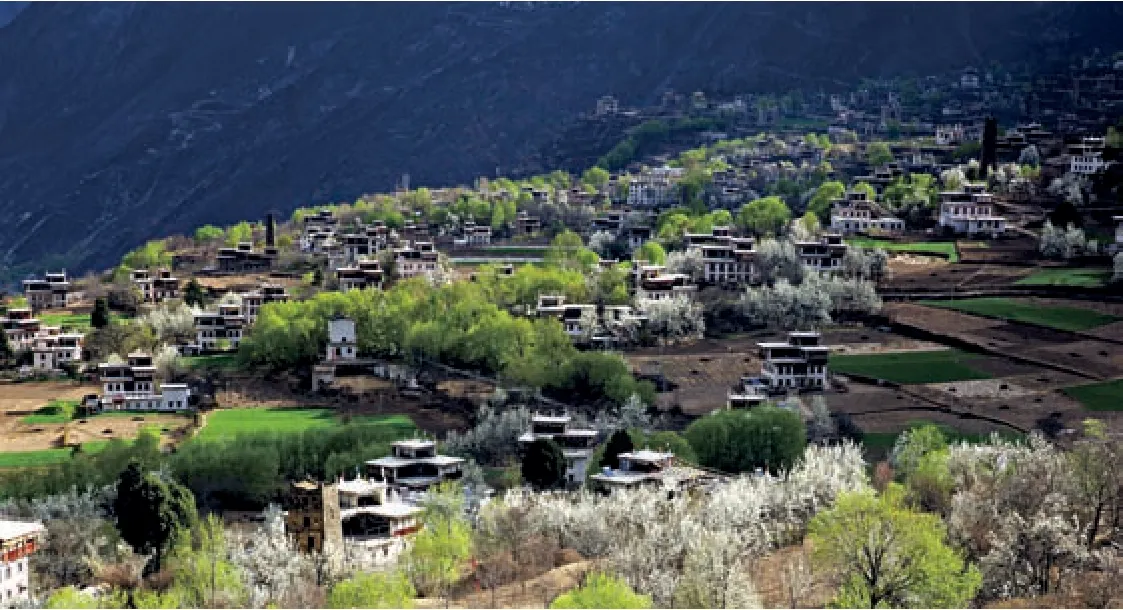

丹巴縣莫洛村是中國歷史文化名村,完整保持著嘉絨藏族民族傳統文化和居住習俗。村寨位于大渡河邊的高山峽谷半山處,順山勢而建,甲居藏寨與梭坡古碉群相融,成簇點綴于自然山林之中,具有易守難攻的防御性特征(見圖2)。保護規劃尊重嘉絨藏族人民的生活習俗,將傳統村寨及周邊自然山水環境、歷史留存的人工設施整體劃入核心保護區或建設控制地帶進行整體保護,對新建建筑及配套設施的規模、密度、體量、高度、材質、風貌等實施嚴格的規劃管控。如為確保與傳統建筑及周邊環境的協調一致,莫洛村新建民居均掩映于山林之中,望得見山、看得見水、記得住鄉愁的村落及自然環境得到有效保護,孕育其間的自然與精神價值得以傳承與弘揚。

2 甘孜州丹巴縣莫洛村及其依托的自然環境

2.2 延續村落固有空間肌理

村落空間肌理是歷史的積淀,盡管不同歷史時期有所疊加和拓展,但在用地布局、公共空間規劃及建筑形式、立面風格、整體風貌設計方面,總是以原有形態為基礎。村落空間肌理的保護,既是保護傳統村落鄉土文化與地域特色的必然要求,又是發展傳統村落的根基所在,可作為規劃設計控制村落空間結構演變的重要方法與手段[2]。

基于此,四川將延續固有空間肌理作為傳統村落保護規劃的重點,通過建立布局形態、空間結構、道路系統、街巷尺度、文物古跡、歷史建筑、古樹名木及周邊環境等反映村落肌理的信息系統,使村落肌理的原真性、秩序性、有機性、可識別性得到整體保護。無論是村落的更新、老建筑的更替、街巷的改造、環境的整治,還是村落發展的拓展布局、新建筑及設施的實施建設,都使原有村落空間肌理得以延續,原有自然風光得到維持,在可持續發展的同時傳承文脈,達到保護村落歷史文化基因、展現村落獨特鄉土風光的目的。如武勝縣小河村在保護規劃中延續“一街兩巷”的基本格局,通過修復歷史遺跡碼頭渡口、修繕梯步步道等方式,對南慈航宮、北渡口碼頭進行串聯,突出南北主軸線主街的肌理,形成村落歷史演變的展示軸線(見圖3)。

3 武勝縣小河村村內空間

2.3 提升精神場所空間質量

四川為多民族地區,民族聚居地的場所精神塑造尤為重要。如在甘孜、阿壩等藏、羌民族聚居地區,白塔、轉經堂等是表達村民信仰的具象化實物,通常也是村落中最具凝聚力的公共場所、最具地域特色的標識性景觀。因此,在這類傳統村落保護中,尤其注重精神場所的保護與利用,將場所的文化、功能及景觀結合,以提升其價值。

位于阿壩州理縣的桃坪羌寨在保護發展中注重場所精神的塑造,較好地延續了羌族文化。石墻、碉樓、街道、屋頂通道等建筑符號,羊圖騰、白石神崇拜等文化符號在羌寨中隨處可見,羌笛、羌繡、云云鞋等具有羌族特色的生活用品被開發為旅游紀念品,石頭寨、人、自然的共生共融氛圍成為羌族村落特有的文化象征,傳達出獨特的場所精神。

3 以建筑設計為重點,弘揚傳統村落鄉土文化

3.1 建立傳統民居數據庫

鄉土建筑是獨特的文化產物,內涵豐富,極具藝術、科學、歷史及情感價值。鄉土建筑不可再生,由于時代發展,伴隨著環境和人為的損壞,我國鄉土建筑的數量逐漸減少,其包含的信息也隨之消亡。鄉土建筑文化傳承迫在眉睫,而數字技術支撐、引領下的新浪潮為其未來發展繪制了新藍圖[3]。

四川省除對傳統建筑建立“一戶一檔”的檔案記錄外,也在探索新時代背景下的記錄模式,力求發掘更多、更優秀的傳統民居。例如,與短視頻平臺合作,發布“發現建筑之美”活動,記錄身邊的優秀古建筑,既營造全民參與的氛圍,又提升古建筑的保護意識;政府設立“四川民居”微信公眾號、抖音號,為農戶提供免費農房圖集和優秀設計案例,形成具有四川各地地域特色的農房圖集數據庫,既對四川省鄉村民居建設具有重要參考價值,又為我國其他地區的鄉村建筑文化傳承提供參考。

3.2 延續地域元素在傳統建筑的表達

鄉村風貌和鄉土建筑是融入歷史積淀、風俗文化、宗教信仰及社會結構等非物質文化構成的物化景觀,由自然環境、聚落肌理、建筑風貌、空間形態等形成獨具一方特色的民居風格和建筑文化。因此,在新民居建筑設計時要傳承當地傳統文化,保護傳統村落中具有歷史文化價值的鄉土建筑和歷史場所,立足于當地的建筑基因圖譜,踐行鄉土建筑延續的保護機制[4]。

四川省作為多民族地區,其傳統建筑表現出強烈的地域文化性。例如甘孜州鄉城縣白藏房,作為“鄉城三絕”之一,已形成獨特的裝飾體系,是藏族最具代表性的民居,梯形立面、白色墻體、紅色檐口、彩色窗框在藏式民居建筑中具有較強的識別性。盡管漢族的建造手法逐漸深入鄉城,材料上使用鋼筋混凝土,但外觀形式一直保持著傳統的形式與風格。

3.3 探索傳統建筑的“再生”與可持續性

保護傳統建筑,對傳統建筑及周邊環境進行微改造,讓傳統建筑“再生”,是延續其生命、傳承其建筑文化的重要形式。“再生”的關鍵在于對傳統建筑功能的再利用,這也是對傳統建筑保護的升華[5]。在傳統建筑“再生”設計中,不僅要滿足現代生活需求,而且要盡量小地改變原有形制與結構,對破損部分進行修繕,恢復其使用功能,賦予傳統建筑新的生命。

“再生”的設計手法屬于輕介入式、微改造式,針對無法通過維修、加固、調整和完善實現保護的傳統建筑,四川省積極推廣現代建筑工藝在傳統民居建設、修繕中的應用,破解保護性衰敗和建設性破壞的雙重困境,在涼山、攀枝花、綿陽、巴中、德陽等地試點建設一批現代夯土技術農房,得到基層群眾的充分肯定,為傳統民居修繕提供了新技術樣本,為鄉村風貌保護更新研究與實踐工作提供實例。

4 結語

四川省遵循以“以保護為根本、以利用促保護”的理念實施傳統村落保護,探索傳統村落保護利用實踐范式。經過多案例、多場景、多維度的應用及總結,實踐范式已被轉化為《四川省傳統村落保護條例》法規內容。隨著鄉村振興戰略的深入實施,傳統村落也將迎來新的發展機遇。如何順應時代發展,留住巴蜀鄉愁,傳統村落保護與利用任重道遠,需在產業注入、制度建設、科學管理、活化利用等方面持續關注,進一步創新探索,最終實現傳統村落的合理利用與永續發展。