歷史印記下工人新村公共空間改造研究

——以曹楊一村舊住房成套改造工程為例

陳軍石 CHEN Junshi

城市更新;工人新村;歷史印記;空間改造

0 引言

城市老齡化已成必然趨勢,城市發展經歷了“城市化—大城市郊區化(城市空心化)—城市更新(城市復興)”的發展歷程[1]。在發達國家,城市更新由拆除貧民窟運動轉變為小規模、分階段循序漸進式的綜合改造,如英國城市更新經歷半個多世紀,形成“以人為本”理念為核心且強調社區參與的社區復興,以及城市休閑娛樂、商務零售、居住環境、文化氛圍等多元化層面的整體更新。

1980年后,上海城市發展從“增量擴張”轉向“存量優化”。2016年編制完成的《上海市城市總體規劃(2016—2040)》提出“以存量用地更新滿足城市發展的空間需求,在歷史文化保護基礎上探索漸進式、可持續的有機更新模式,促進空間利用向集約緊湊、功能復合、低碳高效轉變”[2]。上海住宅類型中年代久遠且數量較多的為工人新村,其從簡單建筑立面刷新、房屋承重加固向提升品質、文脈保護的有機更新發展,并結合以人為本原則,注重小區、街道、社區整體環境空間改造,形成一系列“微空間、微改造”設計、街區復興改造計劃等,使舊社區煥發新生機。如鞍山新村將住宅沿街面長200m的通道打造為創業集群SINCE2035空間,形成新老共存且充滿活力的社區空間。

1 工人新村

1949—1978年,由政府出資,按照統一投資、統一建造、統一分配、統一管理的原則,為工人群體建造公共住宅[3],工人新村由此誕生。1952年上海曹楊新村的建成為解決工人住房問題提供了方向,成為全國工人新村典范,其后在廣州、東北地區相繼建成許多工人新村。隨著時代變遷,曹楊新村等老舊工人新村住宅已不適應新時代發展需要,亟待更新改造。

1.1 烏托邦式的共享社區

五四時期,新村理念從日本引入我國,成為流行于新青年間的一種思潮,其提倡“共同勞動,共同消費,實行各盡所能、各取所需”的新村理念。同時代“鄰里單位”現代城市規劃理論思想在多國廣泛傳播。曹楊新村規劃設計負責人之一的汪定曾先生于1945年撰寫《我國戰后住宅政策泛論》與1946年《市區重建與解決房荒》中均提出“鄰里單位”是解決住房問題的理想藍圖[4]。曹楊新村在早期建設時選擇距上海市區8.4km的滬西工業區外圍開闊農地,規劃4個“鄰里單位”,中心設置小學,外圍有圖書館、消費社、公園等公共設施,保留大片綠地,其合理的空間布局與完備的公共設施使共享生活模式極大地反映出工人階級的優越性。

1.2 花園式戶外環境

曹楊新村環境優美,蘇州河支流由此經過,被多條河浜環繞;居住小區之間以自然河道、公園及大片綠地相隔,寬敞的前后院,家家戶戶養花種菜,每片組團之間設集中空地供居民納涼、聚集聊天,既是集體生活的發生地,又容納了部分家庭活動,成為被人羨慕的“花園洋房”。著名長篇小說《繁花》、電影《今天我休息》中的生活場景皆將此處作為故事發生的背景,先進、潮流、花園式環境是其代名詞,也是當時工人生活的典范。

1.3 有限的私人空間

在私人空間方面,基于集體主義和“以廠為家”思想,采用標準化設計套型,并通過“定額指標”規定住宅人均/戶均面積。1950年新村住宅人均居住面積要求小于4m2,戶均面積為12~16m2,3~5戶合用廚衛。除開展集體活動外,洗衣、曬被、做飯等家庭活動只能在戶外進行。隨著條件改善,1980年后建成的5~6層建筑及1990年后建成的高層公寓,其戶均面積達90~120m2,且存在獨立廚衛。

2 工人新村的代表——曹楊一村

2.1 歷史的空間肌理

位于上海市普陀區曹楊新村街道的曹楊一村,是我國第一個工人新村,2004年被評為上海市第四批優秀歷史建筑,灰墻紅瓦的3層混合結構住宅沿曹楊環浜依地形排列展開,總建筑面積48773m2。建筑布局分為4個工區,一工區位于東北側,共15棟;二工區位于西北側,共12棟;三、四工區位于南側,共21棟(見圖1)。如今依然可見“鄰里單位”內容如下:①曹楊路、中山北路位于“鄰里單位”外圍,內部采用曲線道路設計,形成幽靜的環境,通而不暢;②中心含1所小學,外圍包括郵局、銀行、醫院、電影院等公共設施;③河道兩側為大片綠地,現存1個公園,每個工區內含1處中心綠地。

1 工區分布

2.2 改造前問題

2.2.1 居住環境狹窄

曹楊一村自建村以來,遵循“5年小修10年大修”原則,維修僅限于建筑外立面破損修復與管道搭接;1962年進行3層加建;2010年為迎世博會進行全方位粉刷,但均未徹底改善居民的生活環境。每戶12~16m2的狹小居住空間,未設置獨立廚衛,缺乏戶外活動空間。

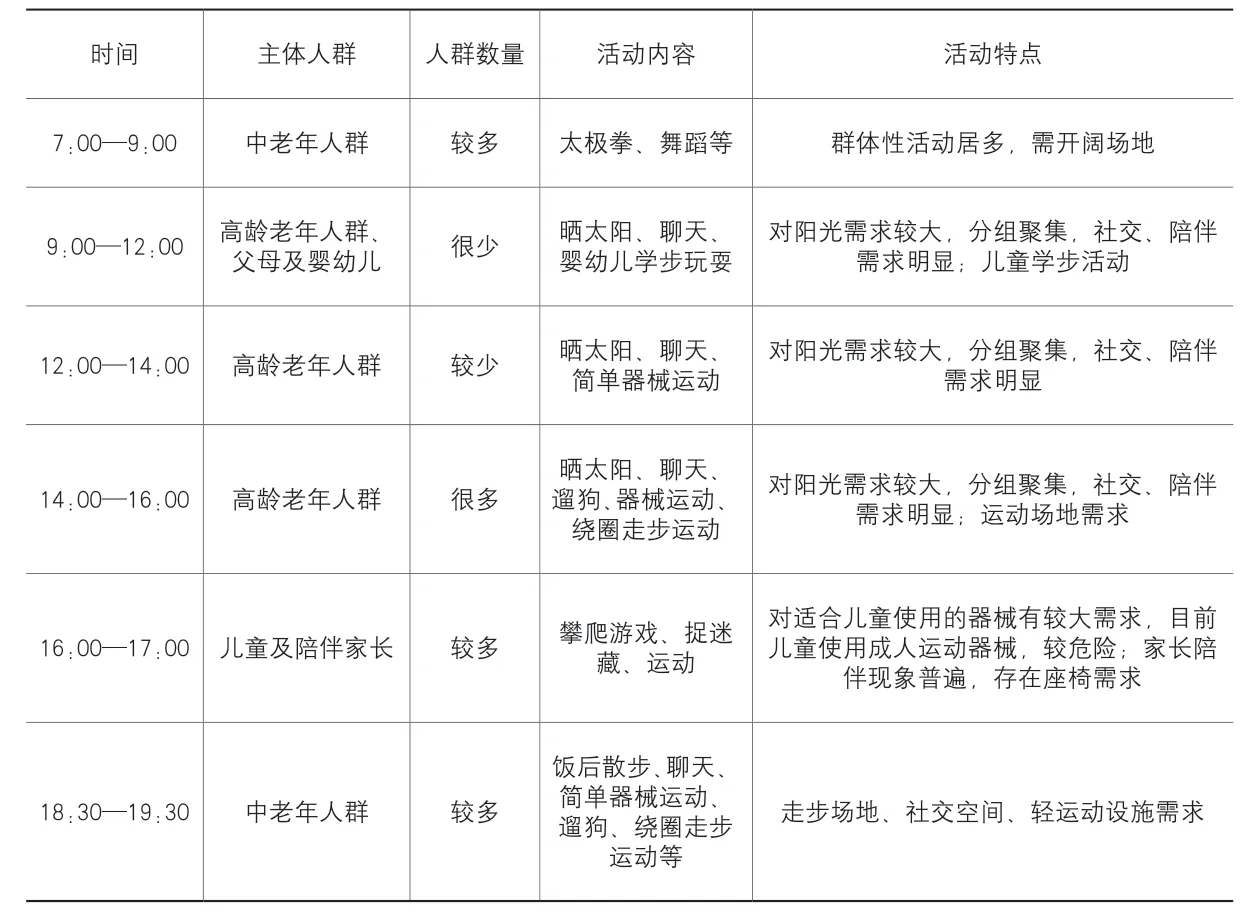

2.2.2 生活場所缺失

經踏勘發現,曹楊一村的居住空間不足,引發公共空間占用問題,導致戶外空間越來越少:1樓居民占院搭棚;2~3樓的天井、閣樓等被居民的私人物品占用;戶外活動場地晾曬被褥(見圖2);私家車、自種菜箱無序停放。如表1所示,居民戶外活動需求較大,且以高齡老年人群為主。

表1 戶外空間分時使用情況

2 戶外空間現狀

3 更新改造行動

3.1 啟動

2019年,曹楊一村整體改造工程啟動,為切實改善其居住環境,設計團隊對現狀環境進行全面調研,并對住戶進行公開意見征詢,了解其需求,如獨立廚衛、改善居住條件、曬太陽、停車位、綠化、夏季納涼晚會等。

基于《上海市15分鐘社區生活圈規劃導則》,曹楊新村街道成為“15分鐘社區生活圈——人民城市”主題的實踐樣板。作為15分鐘社區生活圈規劃的基礎,曹楊新村需從“五宜”(宜居、宜業、宜游、宜學、宜養)角度出發進行更新改造。曹楊一村位于15分鐘社區生活圈的核心區域,其改造既需體現“五宜”原則,又可解決小區實際問題,故應在小區環境共享、工區特色營造及區域人文風貌3個方面進行改造,實現現代為里的宜居性、模范為表的標識性、藝術為魂的人文性。

3.2 現代為里的宜居性

3.2.1 獨立廚衛

現代為里必須符合現代居住方式,廚衛獨立是首要問題。改造在保證住戶數量、建筑總平面布局及輪廓不變的情況下,減少建筑北立面內凹尺度,通過改變樓梯位置獲得較大空間(見圖3)。考慮到老年人出行問題,對樓梯進行增加寬度與放寬放緩踏步改造,使每戶既套型完整,又增加了4m2面積,實現獨立廚衛。在空間極其有限的條件下,可利用戶外低效率空間,使建筑外部與內部空間擴展融合、重新組合,以獲得更多的空間。

3 建筑內部空間改造

3.2.2 舊場地新生活

1952年,曹楊一村建造時,每個工區皆有充足的戶外空間,如今部分空間仍在使用,部分已廢棄,如居委會所在地二工區的中心廣場原為圍合式小廣場,北側為舞臺,曾是居民開展各類活動的場地。現今,厚重的綠化覆蓋了廣場周邊,被褥晾曬占用廣場空間,故改造保留廣場以滿足居民舉辦納涼晚會等活動需求,核心廣場增加風雨廊架,結合廊架設置電子屏幕,形成舞臺背景及廣告設施,中心活動區設置多元化場地,賦予場地新面貌(見圖4)。

4 二工區中心廣場改造前后對比

3.2.3 功能性景觀元素

通過日照分析發現,曹楊一村戶外區域均能滿足4h日照晾曬時間,若能整合出晾曬區即可實現空間釋放。經過布局,于建筑南側2.0~2.5m處形成線性晾曬區,使其功能集中化、固定化與方便化。晾衣架設計從晾曬功能的實用性、耐久性,空間利用的有效性,以及與環境協調等方面展開。

1)為方便老年人使用,橫桿高度設計為1.5m,兩側立柱高1.7m。

2)“可收納”式晾衣架兼具空間效率及安全性。

3)明亮的色彩使功能性元素成為景觀。

3.3 模范為表的標識性

3.3.1 特色營造

上海是我國輕紡織業的發源地,曹楊一村入住的第一批工人即棉紡織業勞模,故通過特色營造喚醒場地記憶,讓勞模重新找到認同感與歸屬感。一工區“憶”主題空間選擇“棉花”為設計元素,通過棉花的意向形態將健身設施、休憩空間、聚會場地巧妙融合。場地中的廊架通過“針為柱、扣為頂”針線的隱喻,將結構與庇護功能相結合,使有限的空間既可滿足多功能性,又能體現紡織主題,增強居民的認同感。

3.3.2 標識還原

出入口大門采用標識還原的改造方式。門頭“曹楊一村”標識展現其歷史地位,將身份與標識緊密關聯,再次提升勞模的歸屬感(見圖5)。

5 大門改造前后對比

3.4 藝術為魂的人文性

3.4.1 宜居人性化尺度

曹楊一村周邊綠樹環繞、水景連綿,風景如畫,具有宜人的園景街區尺度。基于此,改造自工區主干道開始,打造內外景致互相滲透的花園社區。設計重新劃分主干道橫斷面:4m機動車消防通道、3m單邊側位停車及2.5m人行道與樹穴組合,既可解決無序停車問題,又規劃了安全步行空間,道路兩側行道樹成為四季景觀。

3.4.2 宜游存留記憶

戶外空間營造是挖掘空間特色的過程,在曹楊一村三工區的狹長場地中現存1處紫藤廊架,紫藤年年開花,景致獨特,但場地空間密閉,視線與活動空間受限,健身設施與破損的樹穴座椅切分了場地,導致空間利用率較低。通過梳理綠化空間,整個空間在視覺上更加通透,翻新的紫藤廊架與休息區結合,擴大了活動區域,提升了使用率,同時保留紫藤花開的記憶。

4 結語

作為我國第一個工人新村,曹楊一村在經歷時代變遷后,通過更新改造使建筑與環境均獲得全方位改善。其不僅是工人新村,更是一代人的榮耀記憶。曹楊一村改造實踐利用原有空間要素,運用新設計手法對環境作出整體提升,并通過挖掘歷史文化元素展現其應有的人文風貌。