有機更新,綠色發展*

——中國環境科學研究院園區發展規劃及設計實踐

黃雅如 李東哲 HUANG Yaru LI Dongzhe

基于中國環境科學研究院園區場地現狀,分析實驗室建筑特征及園區發展模式,運用“有機更新”理論,提出“三環”規劃理念,從建筑改造、場地風環境模擬、容積率、市政配套設施及項目實施5 個方面,延續生態、空間、環境、文化等歷史印記,滿足園區功能發展需求,推動改造項目落地,實現園區的更新和發展。

有機更新;園區規劃;建筑改造

0 引言

中國環境科學研究院(以下簡稱“中國環科院”)位于北京市朝陽區安外北苑大羊坊8號院,既是中華人民共和國生態環境部直屬的綜合性環境科研機構,又是我國環境科技創新和環境管理決策方面的重要技術支撐單位。近年來,園區發展滯后,存在辦公與模擬實驗空間不足、公共服務設施分布凌亂、信息化水平落后、現有辦公和實驗條件與國家級大院的稱號不相匹配等問題,故“十三五”規劃提出園區發展更新的目標和要求。

1 場地現狀

中國環科院于1978年成立,選址建設可追溯到20世紀80—90年代。通過分析衛星圖可知,截至2003年,園區已完成初步建設,科研實驗辦公區、后勤服務區、公寓宿舍區、公共綠地區等功能分區基本形成,周邊土地處于待開發狀態。隨著北京地鐵5號線立水橋南站的施工,中國環科院周邊開始了大規模土地開發建設,而其自身的建設相對遲緩,規劃布局無太大變化,新建建筑較少。

2 規劃思路

有機更新是吳良鏞院士提出的城市規劃理論,即從城市到建筑,從整體到局部,如同生物體有機聯系、和諧共處。同時,在可持續發展的基礎上探求城市的更新發展,不斷提高城市規劃質量,使城市改造區的環境與城市整體環境相一致。綠色發展則是尊重順應時代技術發展、功能更新改造的需求,引入可持續綠色技術,賦予園區新的生命力與價值。

2.1 實驗室建筑分析

中國環科院主要包含基礎研究、應用研究、技術服務三大類業務,實驗室建筑作為其重點建筑,大氣、水、土壤、固體廢棄物等類型實驗室承載了主要業務科研任務,故成為規劃重點考慮的建筑。

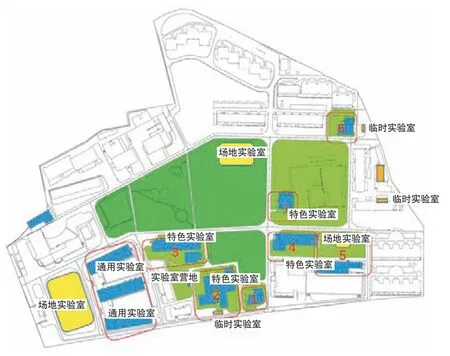

通過調研將實驗室建筑分為三大類:通用實驗室、特色實驗室、臨時實驗室。其中通用實驗室規模最大,為集中建設的建筑,部分為實驗室+辦公室的科研模式,建筑密度、容積率較高,未來可統一管理,集中高效承擔通用類試驗任務。特色實驗室一般為國家重點科研項目配套實驗室,專業特色突出,多為量身定制的低密度建筑,部分建筑為國外整體援建,其外形特點突出,具有科研和文化雙重價值。臨時實驗室為小型實驗室,滿足短期特殊實驗使用,故為臨時性建筑,具有靈活性強、可功能轉換、可拆卸、可回收、利用率高等特點。此外,土壤、固體廢棄物等場地實驗室零散地分布于中心綠地(見圖1)。

1 實驗室分布

2.2 “三環”規劃

在實驗室+辦公室的科研模式的推動下,中國環科院興建了實驗室、辦公室等建筑,逐步完善后勤、生活等配套設施。30年的建設發展因缺乏統一規劃,出現容積率偏低、功能混雜,配套設施不足等問題,故此建設發展模式無法適應時代發展需求。

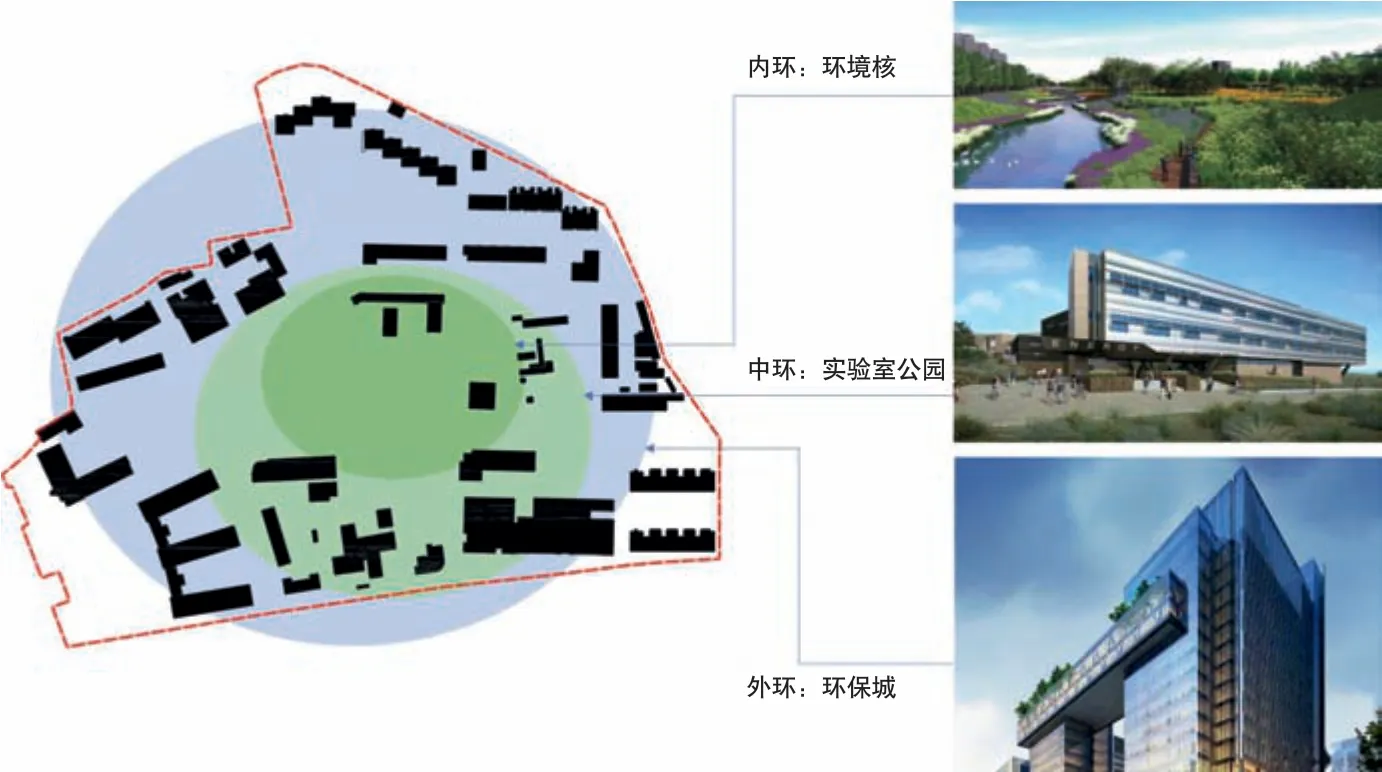

本次規劃需尊重中國環科院的發展歷史和規劃格局;改建不適應園區、社會、生活一體化的區域,使其繁榮發展。通過梳理園區用地與現狀建筑,緊扣發展目標,提出“三環”規劃理念:內環、中環、外環,其主題分別為“環境核”“實驗室公園”“環保城”,旨在有序管理園區用地,采用繼承、改造、新建的設計手法,實現對建筑等客觀存在實體的改造,延續各種生態環境、空間環境、文化環境等,保存歷史印記和滿足功能使用的平衡,進而實現園區的有機更新(見圖2,3)。

2 規劃結構

3 園區現狀3a主辦公樓3b重點實驗室3c露天試驗設備

2.2.1 內環:環境核

規劃內環以原有中心綠地為核心,在保留中心綠地的基礎上,挖掘歷史特征和環境要素,強化景觀環境設計,增設開放共享的活力空間,創造宜人的園區環境。同時提升環境生態價值,引入海綿城市、太陽能等綠色生態技術,有序組織土壤、固體廢棄物等場地實驗室用地,分區布置臨時實驗室,將中心綠地升級打造為“環境科學園地”,彰顯中國環科院的環境科研氣質,成為園區規劃“環境核”。

2.2.2 中環:實驗室公園

規劃中環以特色實驗室為主題要素,特色實驗室建設與國家科研計劃密切關聯,其建筑密度較低,單個建筑突出,是時代特征與專業特征兼具的實驗室建筑群,目前為中國環科院的科研重地。規劃重點關注實驗室建筑更新與環境融合等問題:①建筑修繕、內部改造,改善實驗室使用條件,增設開放共享空間并進行人性化設計,提升實驗室建筑品質;②融合建筑與周邊場地關系,保留建筑和場地的歷史特征,引入外部活力空間和特色交流宣傳場地,形成建筑與周邊環境融合的“實驗室公園”,成為中國環科院園區規劃景觀的亮點。同時,完善用地布局,規劃預留特色實驗室用地,新建現代化一流的國家重點實驗室,使其成為中國環科院建筑與科研的雙標桿。

2.2.3 外環:環保城

在立水橋南站地鐵站建設的推動下,中國環科院周邊逐步建設成為高密度現代生活社區,城市風貌發生了重大改變。同時,中國環科院作為國際一流的科研單位,其科研辦公的需求不斷提升,為滿足該需求,規劃結合中國環科院原有主辦公樓和主實驗樓的建筑布局,以“環保城”為主題打造園區外環空間,重點布置高密度、高容積率、高品質的城市地標建筑,滿足科研辦公需求,提升城市界面及天際線形象。

3 規劃方案

通過多輪技術調研,提出2個原則:①規劃確定發展策略與長期目標,落地時堅守原則和邏輯,保持一致的價值判斷;②重點解決實際問題,采用務實、多樣化手法,提升建筑品質,并“微創”式改善周邊環境,實現規劃漸次落地。

3.1 建筑改造

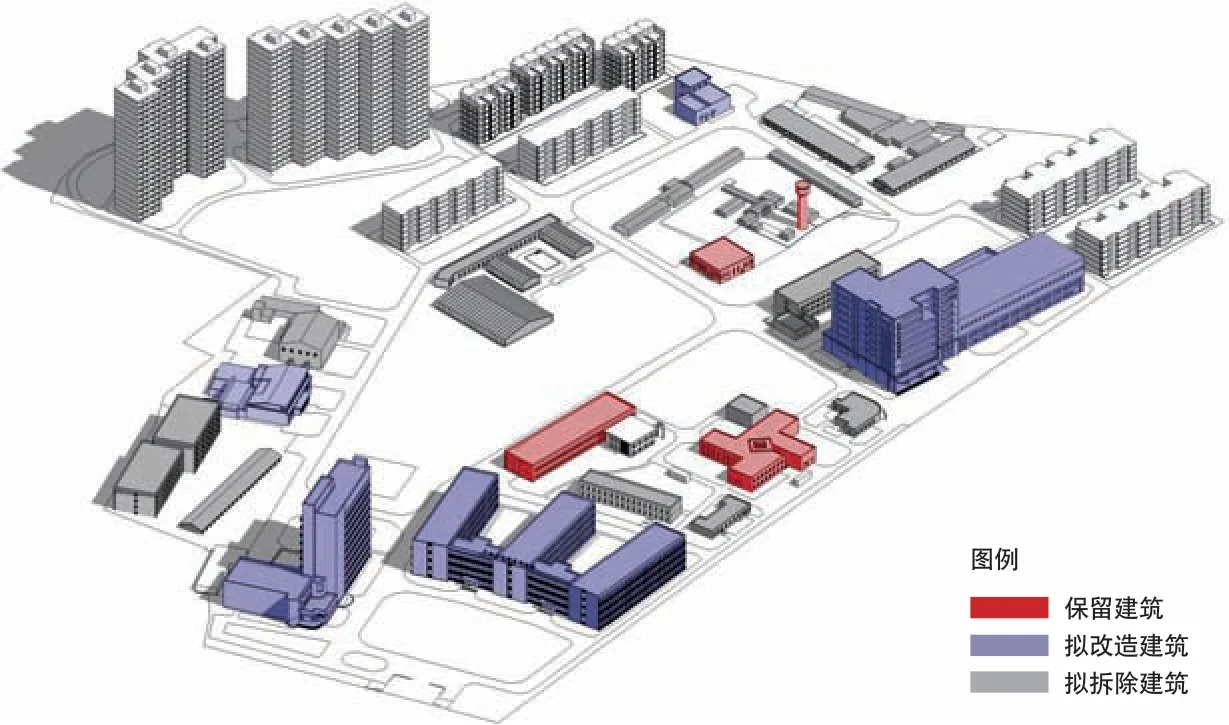

截至2008年,基本完成園區建筑建設,建筑層數為1~10層,結構形式包括磚混結構、鋼筋混凝土結構及鋼結構,建筑功能包括辦公、科研、住宅、配套設施等。通過分析其自身條件、使用功能及文化價值,基本確定內環拆除臨時建筑,恢復“環境核”生態品質,同時保留特色景觀(水塔),增加景觀小品,提升園區人文環境品質。中環以保留重點實驗室建筑為主,以打造“實驗室公園”為目標,逐次改造。外環清理拆除臨時建筑與存在安全隱患的建筑,未來集中新建科研辦公建筑(見圖4)。

4 園區建筑改造布局

3.2 場地風環境模擬

風環境直接影響場地微氣候、人體活動及植物生長。可采用模擬技術優化園區規劃布局,改善場地風環境,打造舒適的室外空間。可從夏季、冬季出發,分別模擬高1.5,10.0,15.0m的風速跡線,得出夏季、冬季風速云圖和風速矢量圖,模擬分析得出場地風速分布情況、污染物不易排除的渦流區、人體活動不利的冬季風速超標區,為園區規劃布局優化提供支持。

3.3 容積率

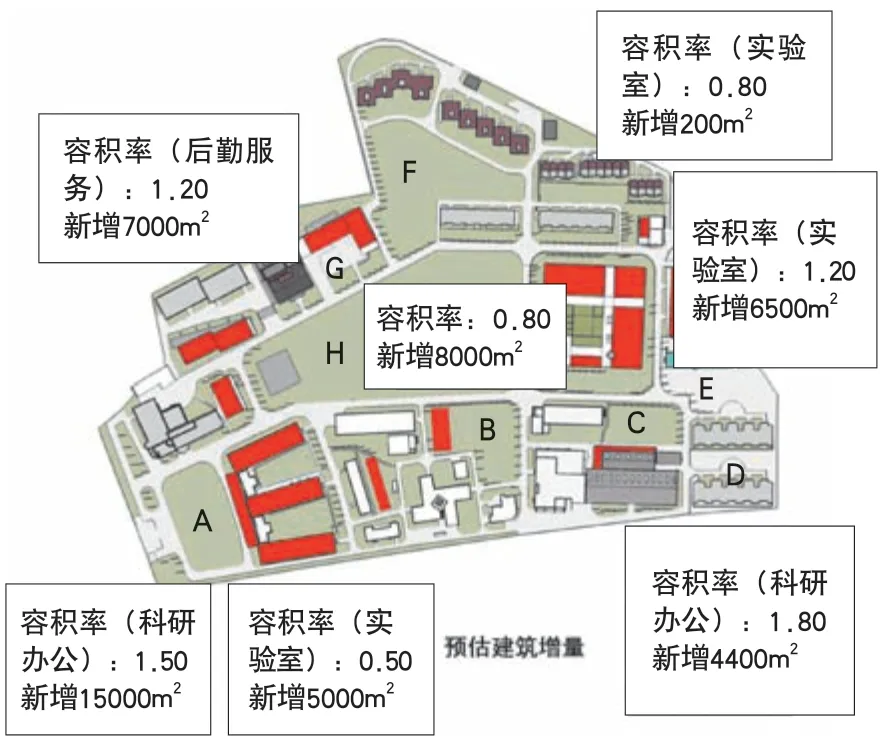

中國環科院原有建筑總面積11.90萬m2,容積率為0.83。根據園區用地規劃,中國環科院最終容積率可達1.80,其中,科研辦公容積率為1.50~1.80,原有實驗室容積率為0.50,預留新增實驗室容積率為0.80~1.20,后勤服務容積率為1.20,規劃新增面積約5萬m2。

按照發展原則,對原有功能分區進行調整,梳理“實驗室公園”建筑并重新分配用地,保證園區發展秩序。同時,響應環科院發展目標,參考同類型項目的容積率指標,分區塊確定用地性質、容積率控制指標,滿足科研辦公實際需要,并保持容積率指標預留,為有機更新、持續發展留有余量(見圖5,6)。

5 園區規劃容積率

6 園區規劃建筑

3.4 市政配套設施

完善的市政配套設施是保證實驗室、辦公室正常高效運行的重要條件。受以往發展模式限制,園區市政配套缺乏整體規劃、系統配置不合理,同時設備設施落后影響園區的生產、生活。統一規劃給水、排水、消防、熱力等市政系統站點及管線,保證市政配套規劃與建筑規劃的一致性。

3.5 項目實施

根據中國環科院年度工作計劃,食堂改造、污水實驗室改造、風洞實驗室改造等項目已列入年度改造計劃(見圖7,8)。在具體項目中,既要滿足使用者的功能需求并保證其充分參與,又要在規劃引領下提升建筑與環境品質,同時遵循建筑與環境融合的理念方式,注重人性化空間營造,實現整個園區的漸進式有機更新。

7 污水實驗室改造效果

8 風洞實驗室改造效果

4 結語

存量時代的高質量更新不再是一蹴而就的大拆大建,而是貫穿規劃、設計、建造和運維的全過程更新。有機更新的園區須重視與保留既有條件,協調新功能、新需求及既有環境的關系,多目標、多維度提升園區環境品質。

項目名稱:中國環境科學研究院園區發展規劃及建筑改造

項目位置:北京市昌平區

建筑面積:約11.9 萬m2

設計時間:2017—2020 年

設計單位:中國建筑設計研究院有限公司