中小學校園空間設計的認知拓展與方法創新

霍大 HUO Da

通過對當下中小學校建設項目現狀的了解與認知,結合新的教育理念與空間發展趨勢,以主持、參與的中小學校設計項目為例,思考中小學校的校園模式、空間類型、空間營造等建筑學相關命題,梳理中小學校園空間設計的新思路、新方法。

中小學;校園空間設計;行為心理學;在地性

0 引言

隨著社會經濟快速發展與教育資源稀缺的矛盾日趨嚴峻,我國教育基礎設施的投入逐年增加,中小學校園的新建、改擴建項目數量快速增長。深圳“走向新校園”行動計劃已進行了四年三季,上海也發起了“五個新城十大公共建筑”全球設計方案征集活動。當下的校園空間設計正發生著值得深入思考和探究的變化。

1 中小學教育與校園空間的發展和轉變

我國基礎教育的發展大體經歷了3個階段:①偏重掌握基礎知識與形成基本技能的初級階段;②強調發展智力與培養能力的過渡階段;③重視非智力因素,將非智力因素與發展智力、培養能力結合的革新階段。

1.1 舊有的教學模式與校園空間形態

在過去很長一段時間,“應試教育”為主導的教育理念導致中小學教育模式呈現“單向傳遞,以教定學”的單一固化特點。校園空間是相對格式化、標準化的場所,大部分學生在教室與寢室、教室與衛生間之間進行簡單的兩點一線活動,自然體驗、性格發展等要素在這類同質化的空間中基本處于缺失狀態。

1.2 當下的教育理念與空間發展趨勢

我國當下正在實施“素質教育”與“雙減”政策,由此引發了校園空間需求的轉變。近年來采用的“公開競賽+建筑實踐”校園設計征集機制,加速推動了校園設計的持續創新,校園空間的發展呈現以下趨勢:①從封閉型向社會共享型轉變,將教育資源和文體設施通過“分區管理”“分時管理”與城市和社區共享;②從標準化向個性化轉變,學校根據辦學理念和教學特色,形成自身的獨特風格;③從單向輸出型向多元學習型轉變,多種學習形式要求多樣化的空間組織,以適應多種學習模式;④從人工型向智能型轉變,多媒體展示、智能化教具、VR和AI技術將教學手段快速推向科技化。

2 基于兒童行為心理學的校園空間建構要點

近代兒童心理學認知發展理論認為智力發展是兒童與環境持續相互作用的結果,二者相互滲透、相互影響,故校園空間的設計需從各年齡階段兒童行為與心理發展特點出發,準確制定設計原則,提出相應的設計策略[1]。

2.1 啟蒙階段(6~9歲)

此階段的兒童對外界環境敏感,對周圍有強烈的好奇心且充滿探索欲望,但也易對環境產生恐懼、畏縮的心理,思考模式相對簡單直接。低年級學生要求校園空間具有安全性、生活性、親和性、約束性。

2.2 發育階段(9~12歲)

此階段的兒童大部分自制力較弱,普遍對社會感到好奇和向往,對實踐性活動持有較大熱情,但自主學習能力較弱,思考模式相對主觀。中年級學生要求校園空間具有體驗性、啟發性、社交性、趣味性。

2.3 成長階段(12~15歲)

此階段的兒童身心逐步進入青少年期,自我意識愈發強烈,創造力旺盛,但開始產生隱私觀念,易陷入封閉狀態中,對周邊的現象、人物和事件思考更加深刻。高年級學生要求校園空間具有自主性、創造性、意向性、歸屬感。

3 中小學校園空間設計方法創新

賦虛實以結構秩序,建立各部分的有機聯系,回應人的需求和自然習俗,將場所感知融入時間與空間因素,才能構建有機、整體的空間模式。

3.1 校園模式

1)空間的可理解性與圖底理論 圖底關系是確定基本空間秩序,建立不同空間層級,理清內外、虛實關系的空間結構。根據知覺組織法則,圖底關系清晰才能形成認知地圖,使人理解和描述空間關系,而后形成有意義的整體。通常校園空間的圖底關系包括“一”字形、“L”形、“S”形等線性關系,“工”字形、“E”形等連廊關系,“U”形、“口”字形等院落關系,以及高容積率下的集約式垂直生長模式、環形巨構模式和樹狀結構模式。

2)空間的連續性與連接理論 連接是城市的凝聚力,通過連接城市各個部分,可創造出易于理解的城市整體,在孤立的事物間建立可理解的關系[2]。空間的主要連接關系包括:①內外連接關系,即與城市邊界融合,讓街區滲透至校園,形成開放街區,將體育場館、演藝中心等設施與社區共享;②內部連接關系(水平、垂直),即將自然環境、學習交流等空間串聯,建立洄游型環形校園,在剖面上形成有豎向關系的垂直校園或立體校園。

3)空間的預見性與場所理論 空間場所的本質在于對物質空間中人文精神的理解與感知。“空間”是有邊界的,只有當其被賦予從文化或環境中提煉的“意義”,才可成為“場所”。校園空間具有的場所精神主要類型有“田園”“森林”“書院”“聚落”等。

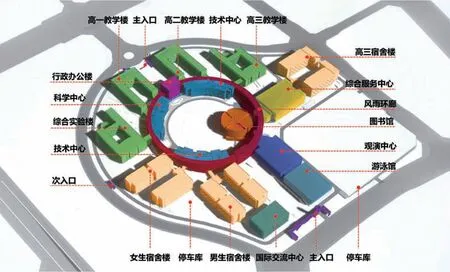

模式無優劣之分,但需進行適宜的選擇。宜賓南部新區宜賓市一中新校區項目規劃用地面積279畝,教學規模114班。為使項目成為具有高校量級的微型小城市,通過具有“交流、運動、知識、智慧、效率”復合功能的“環形巨構”鏈接具有高度自治功能的教學組團、生活組團、核心組團、共享組團,形成“玉琮”形圖底關系的“環形書院”(見圖1),使學術、觀演、運動等空間在布局上與社區連接,在管理上與城市共享,建立校園與城市的有機聯系。校園采用地景融入、多重地表、空間漫游、立體綠化等手法實現內部空間的高效連接;以“翠屏書院”為根,注入人文基因,成為人文底蘊深厚、自然體驗豐富、空間有機生長的“未來校園”。

1 宜賓市一中新校區功能結構

3.2 空間類型

空間類型不是單純的幾何關系、流線關系和體量關系,而是以一定的空間方式組織的事物關系。只有對校園中人與人、人與物的關系有清晰認知,才能對空間類型產生清晰的想法。校園空間大致可分為場所性空間、功能性空間和領域性空間。

1)場所性空間與體驗性 場所性空間反映校園文化的價值取向,是或簡單抽象或復雜具體的空間單元的集合,通過調動感官、創造記憶傳達空間的自然變化、歷史文化等,由此產生趣味與啟發、交流與社交、認同與共情,從而塑造場所精神,再由場所精神影響人的行為。

2)功能性空間與多樣性 功能性空間的內容最為具象,邊界相對明確。校園按使用性質可分為教學區,運動區及生活區等,這些功能性空間原本具有很強的目的性和規范性,而“新校園”則需要空間多元可變,更多地引導和誘發自主性、隨機性行為,具備靈活適應性和包容生長性,以滿足現代教育多元化、多層次的發展需求。

3)領域性空間與獨特性 校園也需要一些無確定功能的空間,使學生成為空間的定義者,學生可獨立思索、竊竊私語或共同辯論,可形單影只、兩人成伴或三五成群,營造安全感、私密感、歸屬感,引發創造性、自主性,讓故事在這里自然發生,形成獨特的空間記憶。

3種空間類型相互滲透、影響、疊加、轉換,使校園空間具有全面的自然體驗與豐富的場所精神,充分的個人自由與多樣的使用功能,高度的自主性與獨特的記憶點,從精神折射到空間,從空間影響到精神,最終形成適應學生個體發展和群體學習的校園空間。

空間營造不是純感性的問題,而是理性的思索過程。宜賓南部新區BQ25-14地塊小學項目的設計源于對“未來校園”理念的理解,而后回歸對建筑學問題的梳理和價值觀的判斷(見圖2~4)。項目以建筑融入地景的方式營造空間場所的體驗感,圍繞“感知”和“運動”在漫游路徑中形成“穿山越洞”“梯田農場”“山丘看臺”等一系列場所空間,引發充滿偶然性和不可預期的空間體驗;通過立體的“活力街區”形成交流紐帶,將教學、辦公、展覽、閱讀及交往功能融合在一起,形成多維度的空間層次,同時預留“空白空間”“天空景框”“個性洞穴”,讓學生自己描繪。

2 宜賓南部新區BQ25-14地塊小學操場透視效果

3 宜賓南部新區BQ25-14地塊小學看臺透視效果

4 宜賓南部新區BQ25-14地塊小學內部小場景效果

3.3 空間營造

建筑空間的營造方式在很大程度上決定設計最終的完成度和落地性,應是設計思考的前置因素而不是后期實施的妥協條件,有3個因素需重點考慮。

1)在地性與本土建造 建設項目無法脫離所在地的經濟發展水平、建筑原材料供應、工匠技藝水平和施工方工程經驗等現實條件。設計需充分尊重和理解這些因素,將地域文化、自然肌理、傳統技藝有機融入建造手段中,就地取材,因地制宜,使設計根植于所在的“原生場地”,找到應對城市風貌同質化問題的策略。

2)經濟性與真實建造 堅持自然樸素之美和經濟有效之用恰是探尋校園空間的本質意義。作為“育人”的場所,校園建筑應回歸到本原狀態,體現“求真求實”的原則。材料的原真性即不依賴材料的稀有和細節的繁復,不附加非必要的裝飾符號,采用有時間質感的傳統材料;構造的原真性即表達真實的建構邏輯,簡化構造做法且避免昂貴的結構形式,低限度使用特異形體。

3)生態性與綠色建造 充分了解當地的氣候條件、自然資源、生活習慣,以氣候環境引導設計,通過采用傳統技術策略,在空間組織、體形系數、開窗形式、窗墻比、采光遮陽、建筑熱惰性等方面進行適應性設計。讓建筑回歸自然,追求天然的光線、新鮮的空氣,堅持“技術適當”原則,減少建筑對主動式建筑環境和能源設備的依賴,降低全生命周期的建筑能耗。

建造過程具有多方參與性,是復雜的現實博弈問題,政府、代建方、校方、施工方均會對項目的建造產生影響。政府擁有規劃設計條件和任務書的編制權及設計合規性的審查權;代建方則在造價、工期和管理經驗等多方面對建筑設計施加影響;校方話語權相對有限,甚至發生缺位情況;施工方主導設計最終的完成度和工程質量。綜上所述,建筑設計師與多方博弈,在平衡各方意志的同時如何將設計意圖貫徹落實是最嚴峻的挑戰。

4 結語

在中小學校園設計過程中,建筑師需在保留童真情感與回歸設計初心的基礎上,不斷更迭和拓展知識體系,在實踐中自我審視和反思,用專業知識克服現實復雜性,探索校園空間設計的建筑學價值。