改良式踝泵運動干預用于腦卒中偏癱患者下肢深靜脈血栓形成預防效果實踐研究

尤夢潔,錢紅燕,吳晨(江蘇省常熟市第二人民醫院,江蘇 常熟 215500)

腦卒中是神經外科常見病癥之一,患者多病情危重,臥床時間長,免疫力下降,再加上脫水治療以及中心靜脈置管治療等臨床操作,更易造成血流速度減緩,導致患者血液黏稠度增高,增加其下肢深靜脈血栓(DVT)發生風險[1-2]。DVT預防方法主要包括藥物預防及物理預防,其中物理預防以踝泵運動、梯度壓力彈力襪以及間歇充氣壓力泵等應用較為廣泛[3]。踝泵運動主要通過活動踝關節,帶動其下肢肌肉收縮,從而促進血液回流,可有效緩解患肢腫脹,加速患者肢體功能康復[4]。與其他物理預防方式相比,踝泵運動的應用無需依靠儀器設備,操作便捷,安全有效,且經濟性更高,患者接受度更高。既往踝泵運動單個動作持續時間通常在5-10s之間,患者需要堅持的運動時間較長,不利于提高其運動依從性及執行率,干預效果不理想。相關研究指出,踝泵運動中通過適當縮短患者背伸及跖屈時間,可使其運動執行率及依從性提高,有助于改善DVT預防效果[5]。本次研究旨在分析不同節律踝泵運動對腦卒中偏癱患者下肢深靜脈血栓預防效果的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 基礎資料 選擇2020年10月-2022年2月本院收治的104例腦卒中偏癱患者作為研究對象,采用隨機數字表法將其分為A組(n=35)、B組(n=35)和C組(n=34)。A組男18例,女17例;平均年齡(57.85±5.26)歲;平均入院Caprini評分(3.45±1.33)分;受教育水平:小學14例,初高中15例,高中以上6例。B組男19例,女16例;平均年齡(58.03±5.39)歲;平均入院Caprini評分(3.41±1.20)分;受教育水平:小學15例,初高中13例,高中以上7例。C組男17例,女17例;平均年齡(58.55±4.96)歲;平均入院Caprini評分(3.39±1.07)分;受教育水平:小學13例,初高中15例,高中以上6例。三組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。患者對本次研究知情同意。本研究通過醫院倫理委員會審批。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①診斷為腦卒中偏癱,臨床診斷與《中國各類主要腦血管病診斷要點2019》[6]中關于腦卒中偏癱的診斷標準相符,并通過頭顱CT或MRI檢查確認;②神志清楚,能夠配合相關治療和運動干預;③入院Caprini評分大于等于2分;④病情穩定,一側肢體偏癱,癱瘓肌力分級小于等于3級,另一側肢體運動正常,健側可完成主動踝泵運動;⑤住院時間超過2周。排除標準:①合并昏迷、精神障礙或患精神性疾病;②既往存在下肢創傷史;③入組前經B超檢查顯示存在下肢深靜脈血栓;④患肢肢體伴有表皮潰瘍或氣性壞疽等嚴重皮膚病變;⑤合并嚴重心臟系統疾病或周圍血管疾病,不適宜開展踝泵運動;⑥近期有DVT預防藥物使用史。

1.3 方法 所有患者均予以常規腦卒中護理。①常規予以用藥指導及用藥監測,提高患者用藥依從性。②強化心理疏導,改善患者不良情緒。③指導患者科學、健康飲食,及時補充所需營養。④指導患者科學地進行功能鍛煉。⑤按照2次/d、30min/次使用間歇充氣壓力泵,直至患者出院。

三組患者均于入院后第2天起進行主動踝泵訓練,訓練時間自上午8:00起,至下午17:00止。

A組:引導患者選擇平臥位,最大限度向上做勾腳動作,保持腳尖朝向自己,踝關節背伸30°并維持該狀態10s;引導患者用力繃腳,腳尖最大限度向下踩,跖屈45°并維持該狀態10s,以上為一組踝泵運動。

B組:引導患者選擇平臥位,最大限度向上做勾腳動作,保持腳尖朝向自己,踝關節背伸30°并維持該狀態5s;引導患者用力繃腳,腳尖最大限度向下踩,跖屈45°并維持該狀態5s,以上為一組踝泵運動。

C組:引導患者選擇平臥位,最大限度向上做勾腳動作,保持腳尖朝向自己,踝關節背伸30°并維持該狀態3s;引導患者用力繃腳,腳尖最大限度向下踩,跖屈45°并維持該狀態3s,以上為一組踝泵運動。

三組訓練頻率均為1次/h,20組/次。持續訓練時間均為2周。

1.4 觀察指標 ①血流動力學指標。干預前、干預后2周,分別通過多普勒超聲診斷儀(品牌:邁瑞,型號:UMT-400)檢測三組股靜脈血流量(blood flow,BF)、峰值血流速度及平均血流速度。②凝血功能指標。干預前、干預后2周,采集患者清晨空腹靜脈血液3ml,予以3500rpm離心處理10min,獲取上層血清待檢。通過全自動凝血分析儀(品牌:希森美康,型號:CS-5100)及配套試劑盒對三組D-二聚體(D-D)及纖維蛋白原(FIB)水平進行檢測。③DVT發生情況。干預后2周,分別通過多普勒超聲診斷儀(品牌:邁瑞,型號:UMT-400)對患者下肢實施檢查,判斷其是否出現肌間血栓或血管內血栓。DVT發生率=血栓發生人數/總例數×100.0%。④對比三組下地時間及住院時間。

1.5 統計學方法 使用SPSS25.0進行數據統計學分析,計數數據通過例數(%)形式表示,行卡方檢驗;計量數據描述形式為(),組內比較行配對t檢驗,多組間對比行F檢驗,兩兩對比行q檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

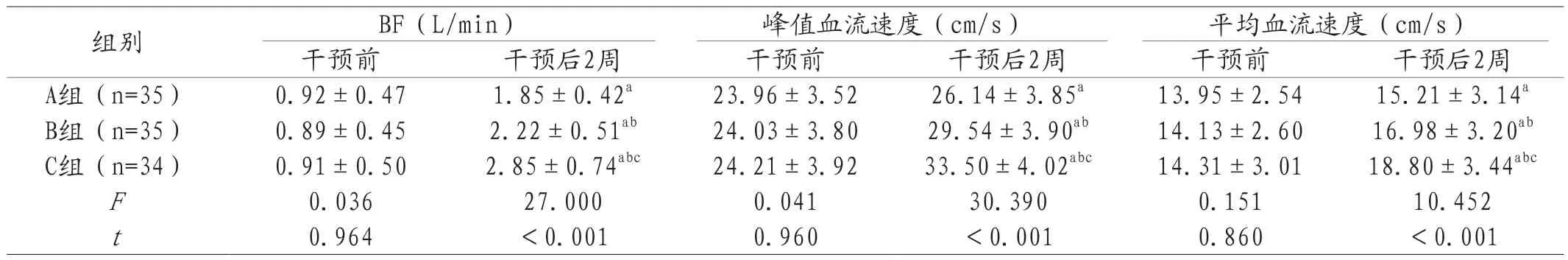

2.1 三組血流動力學水平 三組干預前各項血流動力學指標比較差異不顯著(P>0.05);干預后2周,三組各項血流動力學指標均高于干預前,且C組各指標高于A組、B組,B組各指標高于A組,差異明顯(P<0.05)。見表1。

表1 三組血流動力學指標比較()

表1 三組血流動力學指標比較()

注:與本組干預前相比,aP<0.05;與A組相比,bP<0.05;與B組相比,cP<0.05。

2.2 三組凝血功能指標比較 三組干預前D-D及FIB水平比較差異不顯著(P>0.05);三組干預后2周D-D及FIB水平均低于本組干預前,且C組指標低于A組、B組,B組指標低于A組,差異顯著(P<0.05)。見表2。

表2 三組凝血功能指標比較()

表2 三組凝血功能指標比較()

注:與本組干預前相比,aP<0.05;與A組相比,bP<0.05;與B組相比,cP<0.05。

2.3 三組DVT發生率、下地時間及住院時間 C組干預后2周的DVT發生率低于A組,差異顯著(P<0.05);C組下地時間、住院時間明顯較A組、B組短,B組下地時間、住院時間明顯較A組短,對比差異明顯(P<0.05)。見表3。

表3 三組DVT發生率、下地時間及住院時間比較

3 討論

腦卒中患者本身為DVT的高發群體,若患者合并癱瘓或長期臥床,則DVT發生率更高,更易引起殘疾和死亡等嚴重后果[7-8]。現階段,臨床上對于腦卒中患者DVT的預防主要通過分子肝素類藥物以及華法林等藥物來實現,通過使用該類藥物,能夠在一定程度上減少DVT的發生,但此類藥物可能會造成皮下出血或消化道出血等問題,存在一定風險[9]。踝泵運動作為物理預防DVT的有效方式之一,不但能夠避免藥物預防造成的不良反應,而且具備操作簡便、安全有效、經濟性高等優勢。但是,既往踝泵運動中各動作持續時間相對較長,可能會造成患者依從性下降,影響其運動執行率,不利于改善DVT預防效果,故改良常規踝泵運動對改善DVT的預防效果有重要意義[10]。

本次研究發現,干預后C組(勾腳背伸、繃腳跖屈各3s)患者股靜脈BF、峰值血流速度及平均血流速度均高于A組(勾腳背伸、繃腳跖屈各10s)和B組(勾腳背伸、繃腳跖屈各5s),B組上述指標高于A組(P<0.05);C組D-D及FIB水平低于A組和B組,且B組指標較A組低(P<0.05);C組總DVT發生率較A組低(P<0.05)。這說明,通過改良踝泵運動,能夠促進腦卒中偏癱患者股靜脈血流狀況及凝血狀況的改善,有助于降低DVT發生率。推測原因為,踝泵運動通過指導患者腳尖向上勾,可使其脛骨前肌肉發生收縮并變短,幫助患者小腿三頭肌放松,使之伸長,在肌肉收縮過程中會對患者血液以及淋巴液造成積壓,促進血液回流,而肌肉放松過程中可使新血液重新流入,從而使其血流動力學指標得到改善,達到改善下肢血液循環、預防DVT的目的[11-12]。通常情況下,踝泵運動中踝關節跖屈45°至背伸30°持續3s時,患者股靜脈血流及屈伸肌群力量已經處于最高峰狀態,3s過后患者血流速度及肌力均可逐步下降,故訓練過程中將踝關節屈伸位持續時間控制在3s能夠獲得更為理想的訓練效果,DVT預防效果更明顯。同時,踝泵運動中維持背伸及跖屈狀態的時間越長,則執行難度越高,患者運動完成度及依從性越低,適當縮短其背伸及跖屈時間有助于提高患者訓練依從性,改善其血流動力學水平及DVT預防效果[13-14]。D-D及FIB均為臨床判斷DVT形成的敏感性指標,其中D-D升高可說明存在繼發性纖溶亢進,提升體內高凝狀態,而FIB短期升高可導致凝血功能及纖溶系統功能紊亂,增加血液黏稠度及血栓發生風險[15]。改良式踝泵運動通過適當縮短踝泵運動中的背伸及跖屈持續時間,可有效改善患者下肢血液循環狀況,使其血液黏稠度得以下降,并對其凝血功能狀況進行改善,減少DVT形成。此外,本次研究還發現,在三組患者中,C組患者下地時間及住院時間最短,其次為B組,A組耗時最長,三組間兩兩對比差異顯著(P<0.05)。這主要是因為,改良式踝泵運動通過適當減少踝泵運動中的背伸及跖屈時間,能夠有效改善其凝血功能、血流動力學水平,降低DVT發生率,有助于縮短患者康復進程。

綜上所述,改良式踝泵運動能夠促進腦卒中偏癱患者凝血功能、血流動力學水平改善,降低DVT發生率,同時能夠促進患者早期康復。