《天工開物》的農業技術觀及其教育意蘊

陳旭

《天工開物》成書于我國明代,初刊于1637年(明崇禎十年),作者是明代科學家宋應星。書中圖文并茂地記載與論述了我國明代中葉以前傳統農業和手工業兩大領域內30個生產部門的農業科技與工藝技術,這本書一定程度上推動了當時社會的農業和手工業發展。《天工開物》是一部深入了解我國古代社會實態和傳統科技的技術書,更是一部中華農業文明極具代表性的著作,被譽為“中國17世紀的工藝百科全書”。在300多年后的今天,當我們仔細閱讀這本書時,不僅可以看到我國傳統農業科技與手工業技術獨立發展的璀璨成果,還能引發深思,產生新的認識,非常值得我們認真閱讀、研究、傳承與創新。

《天工開物》內容簡介

《天工開物》的書名源自《尚書》的“天工人其代之”和《周易》的“《易》開物成務”,意思是指人們利用自然規律來創造物質財富,豐富精神世界。作者宋應星在序言中寫道:“卷分前后,乃‘貴五谷而賤金玉之義。”即書中章節的前后順序,均是按照先五谷而后金玉來進行撰寫。按照食、衣、住、行、用的大體順序編寫,從《乃粒》到《珠玉》共3卷18篇,全書有62000余字,囊括了30個生產部門,130多項生產技術,插圖100余幅,圖文并茂地記述了我國17世紀農業和手工業的生產工藝和成就。

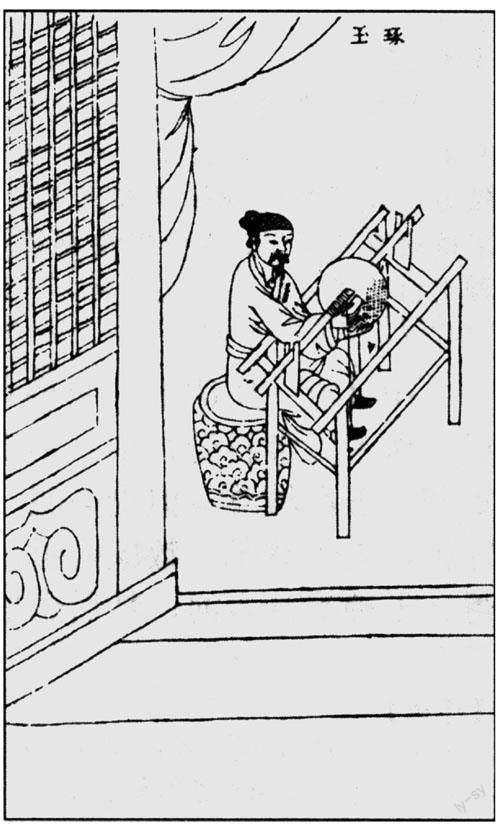

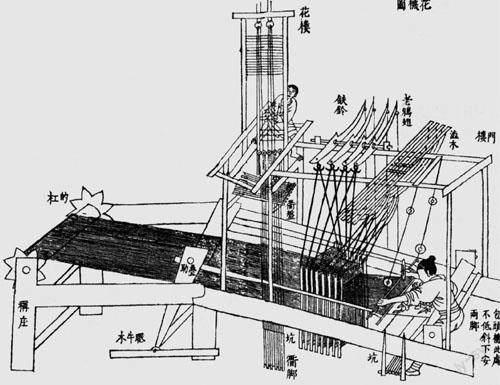

明末,在儒家“經世致用”“實事求是”“崇實黜虛”等實學觀點的影響下,宋應星撰寫的《天工開物》以追求實用與實際應用為總目標,書中內容都是基于實際試驗而展開著述,避免了文字冗余和述而不作的問題。宋應星在書中運用通俗易懂的語言,采用較為精確的數據,再配上栩栩如生的插畫,詳盡地展示各項工藝的生產過程、操作流程及其結構、配比等。這種行文范式不僅便于讀者理解和在實踐中借鑒操作,也能顯示明代農業已發展到了較高水平,手工業分工程度較高,各個行業實現了專門化。縱觀我國的各式古籍經典,像《天工開物》如此詳細、精確和簡明易懂的記載并不多見,在作者宋應星所處的時代更是不可多得。

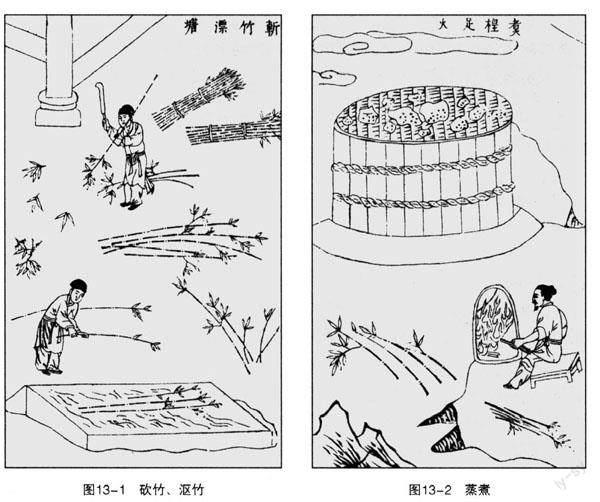

書中內容涉及百姓生活的方方面面,該書在開篇重點闡述了農業中“食”和“衣”方面,如水稻、小麥種植,棉麻衣服紡織等。例如,書的首篇《乃粒》,闡述的是人賴以生存的水稻和小麥在育種、種植、栽培等方面的過程,因為“生人不能久生,而五谷生之”。《乃服》介紹養蠶織絲的要點、工具、方法。《彰施》介紹織物的植物染料的提取、染色、配色技術等。《粹精》介紹稻、麥、豆類等谷物的加工。中下兩卷記述了手工業生產技術和經驗,詳細記載了百姓生活中使用的器具和貨幣鑄造等。

書中與文字相配的還有100多幅精美插畫,使書中內容生動有趣,讓平民百姓更容易看懂書的內容。我們驚喜地發現,插畫中齒輪的傳動、軸心等都合乎幾何透視原理,插畫科學合理。此外,一些在文字中沒有提及的內容,在插畫中都生動地體現出來了。如《乃粒》“稻工”這一小節中有耘、耔兩幅畫,可以清楚地看見耔這幅畫中人穿著專供踏草的草編筒狀鞋。盡管文中沒有專門對這雙鞋進行描述,但是生動的插畫已經向人們表達了作者的心思,看圖后不少百姓紛紛效仿,穿上這類鞋除草培苗。

《天工開物》的農業技術觀

書中蘊含的農業技術觀有三層含義,一是體現在改良和創制的各式農具器物,二是作者宋應星對農業技術的理解,三是中國人自身所蘊含的農業智慧。人類通過勞動和智慧發現、發明、創造了農業工具,這些工具極大改善了百姓的農事活動并提高了農業產出。如書中所寫的各類用來澆灌的水利器械,踏撤汲水的人車、牛力轉盤車、水力筒車等,人們借助改制和發明的水利器械從大自然獲取水資源,借助畜力節省了體力。

書中的每個章節無不體現了宋應星對農業科技獨特的闡釋,及其嚴謹的科學精神和嚴密的科學方法。我國歷代重要的古農書,一般文章開頭都在寫“重農”和“勸農”,文字較為冗長。而宋應星在首篇《乃粒》中僅寫了150余字的序言,短短百字體現出作物和人類相互依存的辯證觀點。其嚴謹的科學精神和嚴密的科學方法體現在重視見聞試驗,不去揣度臆測;主張遵循規律做事,不盲干、不投機取巧;重視創新發展,不因循守舊;動手實踐過程中注重數量關系及其變化所引起的質變;重視實踐觀察和試驗記錄。此外,宋應星對農業科技的理解體現在文中重視運用數量表達。大多數古代典籍主要采用定性表達,定性表達往往存在籠統、不準確的問題,而準確的數量表達則更加明確、科學。如文中各種油料作物的榨油率都是宋應星自己試驗所得的數據,對水稻的秕谷率、麥子的出粉率都運用數字表達,農具的大小、容量、時期等也都用數字來表達。

書中的每一處無不體現了中國人自身所蘊含的農業智慧,而農業智慧與“考工學”的設計理論密不可分。“考工學”是中國設計理論的一個基本形態。“考工學”是農業文明傳統手工業社會歷史背景下的產物,個性化的設計中充分彰顯了以人為本。“考工學”形態下的設計,一般都是在小范圍的手工作坊,融設計、制作與施工為一體,自產自銷的環境下進行的。“考工學”真正是追求生活藝術化以及展示人的智慧與創造精神的體現。在書中,“考工學”設計的主體,即這些技術巧手被宋應星稱為“神人”。宋應星十分尊重勞動人民,在文中多次稱贊能工巧匠的高超技藝。書中相關的表述如“工匠結花本者心計最精巧”“蓋人巧造成異物也”。“神人”這個對勞動人民的稱謂也反映了對辛勤勞作的勞動者的尊重,不像紈绔子弟和“經生之家”“以赫衣視笠菱”“以農夫為詬詈”,即把“農民”看作囚徒,把“農夫”二字當作罵人話。

《天工開物》對農業科技教育的啟示

一是塑造崇尚農業科技的社會價值觀,提高青少年對農業科技的興趣。宋應星已深刻認識到當時封建社會“輕勞動、輕技術”的社會現狀,因此,他在書的序言中明確告誡讀者“丐大業文人棄擲案頭!此書于功名進取毫不相干也”,請儒家文人將這本書扔一邊去吧,它與功名進取無關,不能在考試中助你一臂之力。很顯然,當時社會的主流價值觀是學而優則仕。而宋應星筆下的“神人”即在一線從事生產勞動的勞動者,盡管他們技術高超,精湛到可與天工媲美,卻常被“經生之家”所恥笑,其社會地位未能得到廣泛認可,作為下層人士生活艱辛而窘迫。隨著社會的發展,忽視農業學習的價值取向不斷延續,導致青少年對農業科技學習不重視。因此,我們不能再繼續堅持這樣的價值取向,大國工匠、工匠精神不是單純的宣傳口號,要塑造一個崇尚農業科技和工藝技術的社會環境,切實提高青少年對農業科技的興趣。

二是開展農業科技創新教育。《天工開物》不僅介紹了很多農業科技改進的方法,還多次表達了農業科技會隨著社會發展而不斷進步。如在《陶誕》一章中寫道:古代商、周時期使用全木質器皿來盛祭祀用品和食物,后來人們發現陶土性能更好,于是發明了美觀且實用的瓷器。但是,他發問道:難道不能有比瓷器更好的器具了嗎?可見,宋應星清楚地認識到農業科技創新的重要性。因此,我們應在農業科技教育中也融入“創新”二字。首先,可以創新博物館有關農業科技藏品的講解詞,以更容易讓青少年理解的語言進行表達。其次,可以引入數字化VR手段,讓青少年在情景模擬中體驗古代農業科技的樂趣。最后,相關的博物館科普活動中可以以“微課+動手”的教育形式,讓青少年親手制作農具,體驗做農事的樂趣。書中很多內容都可以開設對應的微課課程,如竹編、草編、制陶、木工、剪紙等。

三是大力宣傳農業科技教育,傳承優秀農業技術。傳統工藝是工匠精神的依托。《天工開物》一書充分體現了國人高超、可貴的匠人精神。但是,當前許多傳統技藝面臨著后繼無人、缺乏創新的困境。要使更多中華文明走向世界,就有必要繼續大力宣傳農業科技教育,讓更多青少年了解和傳承優秀農業技術。

[責任編輯:李偉杰]