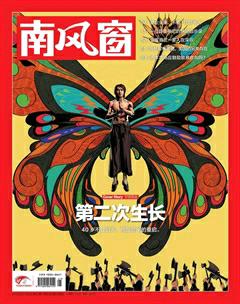

中年只有生長,沒有危機(jī)

石勇

按時下的標(biāo)準(zhǔn),我發(fā)現(xiàn)自己也昂首闊步地走進(jìn)中年行列了,在很多年輕人那兒具有了“大叔”的深沉風(fēng)范。

不過,前段時間,當(dāng)“中年危機(jī)”的話題像一股股熱風(fēng)襲來時,我沒有在風(fēng)中凌亂。

我看到黑豹樂隊(duì)的鼓手趙明義的保溫杯引發(fā)了各種討論和感慨,很多人頗有英雄遲暮和美人白頭的感覺。2015年,在采訪“中國搖滾第一女聲”羅琦時,我還給趙明義打了一個電話,他說自己在大連,而黑豹樂隊(duì)的成員也只有在有演出時才聚在一起。那個時候我內(nèi)心里有一絲傷感,那個時代再也不會與我們這幫搖滾遺民相會了。

在此后諸如“1988年的中年女子”的喧囂中,我看到了這么說的人有一種很復(fù)雜的心理,可以分為三種內(nèi)容。其一是在時間的快速前進(jìn)中,他們好像體驗(yàn)到離中年也不遠(yuǎn)了;其二是心理上抗拒老化;通過和我們這些“中年人”對比,把年齡優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為心理優(yōu)勢。而在“做空中年”的輿論大潮中,立于潮頭的我居然沒有嗆上幾口混濁的海水,并沒有“老了”的感覺。

換句話說,我無恥地體驗(yàn)到自己還是年輕的。為了排除這是抗拒變老所產(chǎn)生的心理錯覺,我又澄清了一下,最終確認(rèn),心態(tài)是真實(shí)的,我不是在騙自己。

所以我承認(rèn)關(guān)于“中年危機(jī)”的某些描述—很多時候它是一種友好的提醒,但并不認(rèn)為步入中年,創(chuàng)造性、激情、生命活力、對世界的好奇,甚至還有身體的某些指標(biāo)(包括少兒不宜的指標(biāo))就會走下坡路。從心智層面,我發(fā)現(xiàn)這恰恰是“第二次生長”的開始。從客觀的年齡結(jié)構(gòu)上來說,中年人確實(shí)已經(jīng)走到了人生的下半場,但非常可能,那正是最精彩的契機(jī)。

如果這算是真相的話,那它是隱藏在社會結(jié)構(gòu)的演變,以及社會心理機(jī)制后面的。從思維上說,“中年危機(jī)”只是根據(jù)表象進(jìn)行的最初的判斷,而不是最終的結(jié)論。我知道很多人都會把最初的判斷看成是最終的結(jié)論。

話語陷阱

我已經(jīng)找不到“中年危機(jī)”理論的最初提出者。但回憶過去的閱讀,突然逮住了一條大魚。有一個我熟悉的人起過很大的作用,那就是大名鼎鼑的心理學(xué)家榮格。

榮格1875年出生在瑞士,1907年,他32歲時,首次和精神分析鼻祖弗洛伊德見面。那時,雙方都很激動,已經(jīng)51歲的弗洛伊德意欲把他當(dāng)成“精神分析皇太子”,而榮格似也有繼承老弗衣缽的意思。他們的這種親密關(guān)系保持了6年,在1913年分道揚(yáng)鑣了。這一年,榮格38歲。

在那段時間里,榮格陷入了人生當(dāng)中比較灰暗的時期,和弗洛伊德的決裂讓他頗受打擊,很多所謂的朋友也跟他翻臉,他甚至工作也不要了,一個人到處散步,到處發(fā)呆。

后來呢?后來在他已經(jīng)很老的時候,提出了“中年危機(jī)”的理論。它的意思是這樣子的:在人的青少年時期,心理能量更多地貫注在了去追求社會中所設(shè)定的那些有價值的東西—物質(zhì)、成功、地位之類—上面,而不是內(nèi)在精神的建構(gòu)。等到中年時,要么得到了這些東西,要么累了,一看,內(nèi)心里其實(shí)是空虛的,外在的目標(biāo)因?yàn)榈玫交虻貌坏蕉鄬θ狈ξα耍司蜁H唬恢摳墒裁础?/p>

按榮格的“原型”理論,他所講的這個中年危機(jī),其原型大概就是他自己吧。他把“中年危機(jī)”定為35-40歲之后的階段,很巧,正與他38歲后所感受到的那段灰暗契合。他從個體的心理狀態(tài)和社會軌跡出發(fā),描述了一個普遍性的現(xiàn)象。

說實(shí)話,我并不認(rèn)同榮格關(guān)于“中年危機(jī)”的解釋。事實(shí)上他更多是在進(jìn)行現(xiàn)象描述。

我們首先要問,有沒有“中年危機(jī)”這么一種現(xiàn)象?確實(shí),一個人大概在過了35歲后,身體的各項(xiàng)生理指標(biāo)下降了,這是自然規(guī)律,而在40歲后,和此前的反差特別明顯,40歲應(yīng)該是一個分水嶺。

但這種自然規(guī)律只是“中年危機(jī)”的一個內(nèi)容,關(guān)于健康方面的。“中年危機(jī)”更重要的內(nèi)容是指一個人步入中年,所遇到的事業(yè)、家庭婚姻、精神、價值觀、心理生存上的各種好像較難搞定的麻煩。它有一種“我開始老了,無能為力去應(yīng)對這些”的感覺。而在這方面,榮格的解釋是不充分的。

年輕人的危機(jī)主要是成長過程中的危機(jī),比如叛逆時期,不注意確實(shí)會出問題。但他們有一個可以想象的未來,所以,心理能量貫注到這個“未來”,即使失意,也不會出現(xiàn)危機(jī)。要讓他們出現(xiàn)“危機(jī)”,辦法就是把“未來”給鎖定—未來就是現(xiàn)在這個樣子,或者再也看不到。現(xiàn)在一些80后、90后關(guān)于“1988年的中年女子”、“1992年的大叔”的半真半假的自稱,就是因?yàn)樗麄兒孟窨床坏绞裁次磥恚蛘呖吹降奈磥砭褪乾F(xiàn)在。

而中年人的危機(jī)呢?其實(shí)是進(jìn)入中年階段后,無論獲得了多少物質(zhì)上的成功,位于什么社會位置,他們會發(fā)現(xiàn),這些東西表面上看屬于自己,但其實(shí)是脆弱的,都是嵌在既定的政治社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上,而這個結(jié)構(gòu)是變動的,且有超出他們的頭腦、心理把控能力的不確定性。就是說,抓在手里的這些東西,其實(shí)并不真的是由自己掌握。他們已經(jīng)是高度社會化、世俗化的人(“成熟”的一個重要意思就是對社會上這些東西玩得純熟),其命運(yùn)、幸福受制于社會變動的影響。

這個時候,他們的理智已經(jīng)讓他們知道,很難像年輕人一樣去想象“未來”。“未來”在他們眼中不過是離“現(xiàn)在”并不遠(yuǎn)的地方的一個模糊投影。中年人和年輕人不一樣的一個重要地方,正在于“未來”沒辦法給他們心理上的生存以多少支撐。

于是就出現(xiàn)了這種情況:“現(xiàn)在”沒辦法給他們心理上的確定感、把控感,“未來”又似乎已經(jīng)關(guān)閉,在這種茫然無措中,只能向內(nèi)心去尋找支撐。但很多人發(fā)現(xiàn),內(nèi)部也不靠譜,自己并沒有建立起一個獨(dú)立的意義系統(tǒng),一個可以維護(hù)心理生存和獲取幸福的心智-價值框架。如果家庭等各種瑣事又纏身,“中年危機(jī)”的各種感覺也就悄然而至了。

我想說,很多中年人,尤其是一些中產(chǎn)人士去信各種神秘主義,像各種佛教的變種,除了是想讓自己一直透支的假自我獲得某種安慰之外,其實(shí)也是一種解決“中年危機(jī)”的努力—盡管我并不表示欣賞。

榮格在產(chǎn)生“中年危機(jī)”時,是現(xiàn)代社會確立的時候;而他在表述“中年危機(jī)”時,則已經(jīng)進(jìn)入了高度的現(xiàn)代性。看到和記住這一點(diǎn)太重要了。

社會幻覺

我的意思是,在社會學(xué)家們所講的“現(xiàn)代性”出現(xiàn)以前,年齡根本不是什么問題。如果要說有什么問題的話,就是年齡是一大優(yōu)勢,越老越值錢。人們壓根不會有“中年危機(jī)”這類意識。

要讓大家在心理上穿越回傳統(tǒng)社會已經(jīng)不可能,不過我們可以想象一下,假設(shè)我們向一些驢友學(xué)習(xí),也跑到云南、貴州、四川等西南最偏遠(yuǎn)的山區(qū),在一個沒有受到外面的主流社會多少影響的村寨里去住幾天,大概可以感受一下傳統(tǒng)社會是什么樣子。你可能會發(fā)現(xiàn),在這種社會時空中,時間會非常慢,很多東西都是靜態(tài)的,一切都是周而復(fù)始,沒什么變化。所以,“經(jīng)驗(yàn)”非常重要,它代表了知識、技術(shù)的來源,也代表了人跟傳統(tǒng)、歷史、自然打交道時的一種優(yōu)勢地位。而“經(jīng)驗(yàn)”跟年齡息息相關(guān),年齡越大,經(jīng)驗(yàn)越豐富。在這樣的社會結(jié)構(gòu)里,中老年人天然地代表一種守護(hù)秩序的權(quán)威。整個社會沒有一種指向“未來”的強(qiáng)勁和清晰的直線式動力,換句話說,社會向前的“方向”是模糊的,只有時間的流逝和向前的推移。

但“現(xiàn)代性”君臨天下之后,這一切不復(fù)存在。現(xiàn)代性背后有“科學(xué)技術(shù)”這尊大神,它帶來了社會結(jié)構(gòu)的深刻改變,靜態(tài)、周而復(fù)始的循環(huán)都被打破了。而且改變是突破性的、躍進(jìn)式的,“迭代”很快。這就使社會有了一個向前的直線式方向,大家都看到了。由于不再依賴于經(jīng)驗(yàn),中老年人的權(quán)威已從社會神壇上跌落。這樣的一個現(xiàn)象,很快形成了一套邏輯,一種氣質(zhì),即新的比舊的好,比舊的先進(jìn),是社會動力的來源,走在了社會前進(jìn)方向的前面。

著名哲學(xué)家趙汀陽對此曾有闡述。他認(rèn)為,現(xiàn)代性是人類文化中最瘋狂的氣質(zhì),“它首先藐視一切已經(jīng)過去的東西,所謂‘好被定義為‘進(jìn)步,進(jìn)步又被定義為‘新,新又被定義為‘與過去不一樣,可以說這是個‘棄舊曰新的原則。既然新就是好,那么,為了盡量接近新的源泉,現(xiàn)代文化就越來越年輕化,正如列奧·施特勞斯所指出的,現(xiàn)代性無非是現(xiàn)代反對古代,而這又無非是今天反對昨天,青年反對老年。這一點(diǎn)似乎可以用來解釋為什么現(xiàn)代文化會從反對老年到反對中年,從推崇青年風(fēng)格到少年風(fēng)格,甚至嫩到兒童風(fēng)格。”

趙老師在這里其實(shí)已經(jīng)揭示出了現(xiàn)代性的那一套乾坤大挪移,從“好”推到“年輕”(現(xiàn)在確實(shí)已經(jīng)推到兒童身上,對兒童進(jìn)行消費(fèi)成為風(fēng)潮),也看到了“中年危機(jī)”真正的始作俑者。不錯,“中年危機(jī)”的真正始作俑者不是提出這個理論或闡述這個現(xiàn)象的人,更不是要做空中年的人,而是現(xiàn)代性這么一位王者,是它所彌漫出來的整個社會的精神氣質(zhì)。

現(xiàn)代性的邏輯和氣質(zhì)似乎是不可抗拒的,其魔力太大了。它表現(xiàn)為兩個方面。一方面是它在對社會時空的顛覆中,修改了社會時間和心理時間,因此,兒童在心智上、社會化上,比以前的人成熟更早。這就是著名媒體文化研究者尼爾·波茲曼在《童年的消逝》這本書里所講的故事。同時,青年人也更快地“中年化”,中年人則更快地“老年化”。但另一方面,由于社會進(jìn)步和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步,又導(dǎo)致了人壽命的延長。后有追兵,前面的路似乎還長,人還沒有達(dá)到“知天命”,讓自己從世俗社會中退出或超越的那種狀態(tài),恰恰是嵌入世俗社會最深的。于是,中年人在整體的社會氛圍中,在心理上陷入一種前不著村后不著店的懸空狀態(tài)。

講那么多,我其實(shí)是力圖揭示,“中年危機(jī)”只是在生理年齡上有一些身體機(jī)能的下降,它本質(zhì)上是一種社會邏輯和氣質(zhì)的反映,導(dǎo)致了這種社會現(xiàn)象和心理現(xiàn)象,但不是一個必然的規(guī)律。甚至可以說,它某種程度上是一種社會幻覺。

第二次生長

在逼近問題的另一個內(nèi)核—社會心理的機(jī)制時,我想先探討一下:一個人為什么看上去老了?

首先我當(dāng)然得承認(rèn),我所接觸的一些同齡人,甚至比我還年輕的人,為了顯示自己穩(wěn)重成熟,總給年輕人一種“中年大叔”的樣子。所以也怪不得人們有這種社會認(rèn)知。

一個人看上去老,首先是肉體組織結(jié)構(gòu)、皮膚顏色等生理和保養(yǎng)不善的因素。第二個原因是心態(tài)。“心態(tài)”是一個很含混的詞,但大致是指對俗務(wù)是否看得開,是否壓抑自己,內(nèi)心是否堅定等—一句話,是否按內(nèi)心真自我的方向走。如果按這個方向走,“老氣”就會延緩,如果不是,則會加速沉淀“老氣”,這樣的心態(tài),必然在一個人的氣質(zhì)上體現(xiàn)出來。心理是會影響身體的,它們的結(jié)合就是“氣質(zhì)”。這是一個常識。

第三個原因是內(nèi)心的“入世”程度,一個人從思維上,心理上,價值觀念上,以及人生選擇中,是否按既定的社會游戲規(guī)則在走?內(nèi)心里對此有沒有超越?如果沒有,或許一個人很順應(yīng)社會游戲規(guī)則,能從對社會游戲規(guī)則的順應(yīng)中獲取更多物質(zhì)上的成功和更高的社會位置,但心理上當(dāng)然也會付出成本。所以很抱歉,一個人如果在心理上跟高度成熟、高度世俗化的這種社會游戲規(guī)則同構(gòu),他看上去也就沾染了太多世俗的煙火,并不那么清新脫俗,而是顯得老氣橫秋。在這條成功的路徑中,很多人事實(shí)上忽略了內(nèi)心對世界、自然的感受,忽略了生命質(zhì)量,和對內(nèi)心獨(dú)立生存的意義系統(tǒng)的開掘。當(dāng)我看到一些還在讀大學(xué)甚至中學(xué)的人就習(xí)得了這樣的風(fēng)范,講話官氣十足,我發(fā)現(xiàn),嵌入社會游戲規(guī)則的深度,與老氣程度是成正比的。他們已經(jīng)失去了人類應(yīng)有的天真,而失去天真就意味著氣質(zhì)上的老。社會游戲規(guī)則本質(zhì)上是需要壓抑生命活力,壓抑人自然自發(fā)的感受的,所以,順應(yīng)者其實(shí)就像一朵花一樣,慢慢枯萎。

第四個原因就更重要了。很多人在心理上對自我沒有超越性,因此沒有多少真正的“成長”,他只是“成熟”—但成熟更多是指社會層面,不是指內(nèi)心。榮格等人所說的“中年危機(jī)”,最重要的原因恰恰是沒有真正成長的內(nèi)心不足以支撐一個人的所謂“成熟”。所以,只要一個人在內(nèi)心里得到真正的成長,只要一個人保持面對世界的自由自發(fā)感受,只要一個人按真自我的方向走,“中年危機(jī)”某種程度上就是一個偽問題。

人自從有自我意識后,他的自我一直在成長。他不僅僅是生理上成長,心理上也要成長(心理是一個家,自我是心理這個家的主人。但在使用中,有時候自我和心理可以相互代替)。但像精神分析大師弗洛姆所講的,很不幸的是,有些人的心理成長,在某些階段就停止了,甚至有些人在心理上還要倒退回去。這種心理上的成長并沒有年齡界限,只是在不同的年齡段呈現(xiàn)出某些不同的特征而已,不要說中年,即使是老年,其心理上也是成長的。我建議感受到了“中年危機(jī)”的同志,反思一下,自己在心理上是否停止了成長?

在此我想拋出我的自我成長理論。從哲學(xué)上說,我們存在于這個世界上,跟世界有一個方向性的結(jié)構(gòu):自我-世界。自我成長的第一個階段,就是人產(chǎn)生自我,有自我意識的時候。這個時候大概是兩三歲(在此之前,人已經(jīng)有心理,但還沒有自我,就相當(dāng)于有一個家,但還沒有主人。這種情況稱之為“有實(shí)體,無功能”),它讓人在這個世界面前,有了一個自我。

當(dāng)自我成長到青春期時,發(fā)生了質(zhì)的突變。這個時候,在“自我-世界”這個方向性結(jié)構(gòu)中,人的自我需要獲得獨(dú)立性(所以有了叛逆),需要獲得力量感(所以沖動,年輕氣盛),有探索、掌控世界的強(qiáng)大動力(所以是學(xué)習(xí)最好的時期),需要確立面對世界的內(nèi)心框架(所以有形成了基本的價值觀)。一般情況下,把青春期的這種自我成長稱之為“第一次生長”。它的特點(diǎn)是獲得獨(dú)立性和從世界拿東西裝到自我那兒,但內(nèi)在創(chuàng)造性不足。

但心理的成長跟生理的成長并不重合。一個人在25歲后,生理上的成長基本定型了,此后走下坡路。但心理上仍然在繼續(xù)成長。又一次質(zhì)的變化,恰恰是發(fā)生在35-40歲開始的中年時期。這個時期,在“自我-世界”方向性結(jié)構(gòu)中,自我已經(jīng)獲得社會層面上的很多東西,能嫻熟地應(yīng)對世界,但內(nèi)在的成長不足,潛力遠(yuǎn)未開掘出來,正是生命活力、內(nèi)心的意義建構(gòu),以及創(chuàng)造性集中爆發(fā)的時候。它意味著自我不僅僅是面對世界,獲得生存的外在框架,也要靠自己獲得生存的內(nèi)在框架。這正是“第二次生長”。

我考察了古今中外很多思想家、科學(xué)家、企業(yè)家、政治家,發(fā)現(xiàn)這一時期正是他們創(chuàng)造力最旺盛的時候。而很多出現(xiàn)“中年危機(jī)”卻不能解決,甚至平庸下去的人,正是在本該“第二次生長”的時候沒能爆發(fā)出自我的潛能。任正非40多歲在巨大的打擊中創(chuàng)立華為,跟一些40歲就過早平庸的人的區(qū)別,固然有外在的各種社會原因,但也是對待自己內(nèi)心的區(qū)別。

第三個階段是50歲以上的老年階段。這個時候自我仍然是在成長的,它的特征是在“自我-世界”方向性結(jié)構(gòu)中,自我超越于世界,自我跟世界的關(guān)系不再那么緊張,有“看淡”、“超然”的意思,但仍然有強(qiáng)勁的動力在洞察、把控、改變這個世界,創(chuàng)造性會繼續(xù)。如果只是看淡、超然,其實(shí)自我并沒有成長,而只是在無力感中從世界撤退。

從以上分析可以看到,中年時期的“第二次生長”,其意義無論如何也無法低估。它是一個人在社會中有一定基礎(chǔ)后,充分釋放創(chuàng)造性的關(guān)鍵時刻,也是建構(gòu)生存的內(nèi)在框架的重要節(jié)點(diǎn)。跟年齡有關(guān)的一些生理指標(biāo)根本就不是影響這一切的障礙,而在社會中的那些感受更多地是一種社會幻覺。這個認(rèn)知,正是我們面對這個世界和內(nèi)心的立足點(diǎn)。