智慧物流背景下我國(guó)郵政行業(yè)上市公司綜合評(píng)價(jià)分析

——基于熵值TOPSIS 法

俞添翼 (南京林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,江蘇 南京 210018)

0 引 言

近年來(lái),電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了我國(guó)郵政行業(yè)的快速進(jìn)步,目前我國(guó)郵政已基本實(shí)現(xiàn)了全境覆蓋。當(dāng)前階段AI技術(shù)取得了巨大突破,我國(guó)郵政行業(yè)也將迎來(lái)前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。如今AI技術(shù)已發(fā)展到了可以在實(shí)際生活中運(yùn)用的階段,可以預(yù)見(jiàn)不久的將來(lái),得益于A(yíng)I算力的提升,智慧物流的效率將迎來(lái)進(jìn)一步提升。同時(shí)國(guó)家目前還致力于全面復(fù)蘇經(jīng)濟(jì),郵政作為我國(guó)民生基礎(chǔ)建設(shè),具有極大的研究?jī)r(jià)值。因此,本文對(duì)我國(guó)郵政行業(yè)的上市公司進(jìn)行研究,采用熵權(quán)TOPSIS法對(duì)其所有上市公司展開(kāi)分析,并提出了針對(duì)性的改進(jìn)建議,以幫助我國(guó)郵政行業(yè)上市公司對(duì)未來(lái)將要面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。

1 行業(yè)背景

1.1 行業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

2021年我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)符合預(yù)期,消費(fèi)及進(jìn)出口的發(fā)展都動(dòng)力蓬勃。2021年我國(guó)GDP為114.37萬(wàn)億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)8.1%,兩年平均增長(zhǎng)5.1%,是全球唯一一個(gè)連續(xù)2年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)公布,2021年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.4%,較上年提高了1.7個(gè)百分點(diǎn);社會(huì)物流總費(fèi)用為16.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.5%,GDP占比達(dá)14.6%。其中,由于我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)發(fā)展迅速,與之相關(guān)的快遞業(yè)得到了快速增長(zhǎng)。2021年,全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為10.8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的24.5%。網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)催生了大量的包裹寄遞需求,推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展,中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破了1 000億件,連續(xù)8年位居全球領(lǐng)先地位。2021年,快遞業(yè)務(wù)量完成1 083億件,同比增長(zhǎng)30%,業(yè)務(wù)收入達(dá)1.04萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)18%。

1.2 行業(yè)規(guī)劃及政策方向

我國(guó)鼓勵(lì)建設(shè)現(xiàn)代化物流,支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2021年3月13日國(guó)家發(fā)布的“十四五”規(guī)劃指出,要深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,推進(jìn)高級(jí)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),要堅(jiān)持自主可控與安全高效兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。2021年3月16日印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》中提到,制造業(yè)的專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化、綜合性服務(wù)能力至關(guān)重要,要想提升該方面的能力,就要利用好5G、大數(shù)據(jù)、人工智能物聯(lián)網(wǎng)等新型信息技術(shù),大力發(fā)展人工智能,構(gòu)建更加完善的現(xiàn)代物流服務(wù)體系,以此推動(dòng)供應(yīng)鏈體系智能化在重點(diǎn)行業(yè)中的應(yīng)用,逐步建成可視化的供應(yīng)鏈。

2 文獻(xiàn)綜述

朱霞等(2016)證實(shí)了熵值法應(yīng)用于物流企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)中的可行性[1];徐娟(2021)運(yùn)用熵值法構(gòu)建了物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[2];李敏(2021)對(duì)數(shù)字轉(zhuǎn)型背景下我國(guó)快遞行業(yè)的綠色發(fā)展進(jìn)行了研究,從“協(xié)同”“約束”“智能”等多方面提出發(fā)展策略[3];胡非凡等(2021)從經(jīng)濟(jì)、便利、安全、移情、可靠這五個(gè)維度考察了中通快遞的服務(wù)質(zhì)量[4]。

綜上所述,我國(guó)目前將研究主體聚焦于整個(gè)物流行業(yè),而對(duì)郵政行業(yè)這一細(xì)分領(lǐng)域的研究較少,即使有部分關(guān)于郵政行業(yè)的研究也多是集中于郵政行業(yè)中某一家上市公司的。因此本文針對(duì)我國(guó)郵政行業(yè)所有上市公司,構(gòu)建綜合績(jī)效評(píng)價(jià)體系分析郵政行業(yè),并提出發(fā)展建議。

3 綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建

3.1 指標(biāo)的選擇

本文以最新的證監(jiān)會(huì)發(fā)布的上市公司行業(yè)分類(lèi)中郵政行業(yè)所有上市公司(韻達(dá)、申通、圓通、順豐、德邦)為研究對(duì)象。根據(jù)國(guó)內(nèi)學(xué)者的分析和未來(lái)發(fā)展情況,從償債能力、成長(zhǎng)能力、營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新發(fā)展這六方面選取了12項(xiàng)指標(biāo),構(gòu)建的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系如表1所示。

表1 郵政業(yè)上市公司綜合績(jī)效指標(biāo)體系

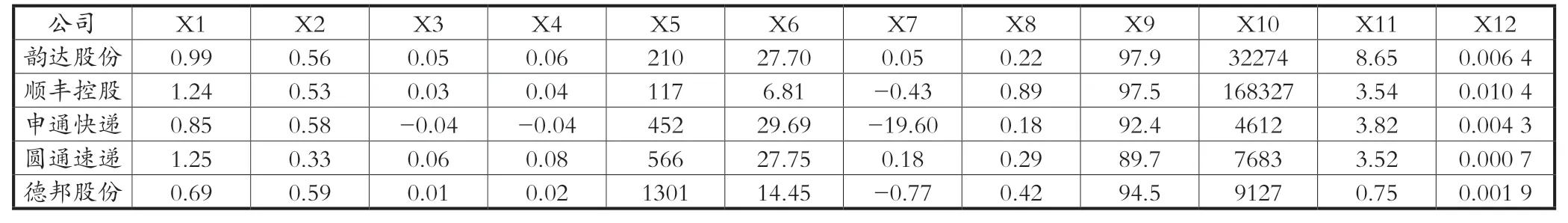

3.2 數(shù)據(jù)處理

本文選取了2021年的數(shù)據(jù),所有數(shù)據(jù)來(lái)源于相應(yīng)公司的年報(bào)。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化處理的過(guò)程中,選擇標(biāo)準(zhǔn)化平移熵值法。原始數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 原始數(shù)據(jù)

首先,對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。

正向指標(biāo)處理方法如下:

負(fù)項(xiàng)指標(biāo)處理方法如下:

然后將所有指標(biāo)加數(shù)值增加0.001則得到標(biāo)準(zhǔn)化平移結(jié)果如表3所示。

表3 標(biāo)準(zhǔn)化平移結(jié)果

3.3 計(jì)算指標(biāo)權(quán)重

利用以下公式計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重,最終結(jié)果如表4所示。

表4 指標(biāo)權(quán)重

3.4 評(píng)分排名結(jié)果

將標(biāo)準(zhǔn)化處理后的數(shù)據(jù)與各指標(biāo)權(quán)重相乘,得到各個(gè)公司綜合得分并進(jìn)行排名,結(jié)果如表5所示。

表5 綜合得分排名

4 結(jié)果分析

根據(jù)上文的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建,最終對(duì)我國(guó)郵政行業(yè)全部上市公司進(jìn)行排名,五家郵政業(yè)上市公司的得分排名從高到低依次為順豐控股(綜合得分0.663 1)、圓通速遞(0.473 6)、韻達(dá)股份(0.435 1)、德邦股份(0.289 4)、申通快遞(0.179 5)。其中順豐控股排名第一,申通快遞排名最后。根據(jù)得分排名結(jié)果可知,我國(guó)郵政行業(yè)上市公司的發(fā)展很不平衡、差距較大,第一名順豐控股的實(shí)力遠(yuǎn)超其他上市公司,其得分約為最后一名得分的4倍,圓通速遞與韻達(dá)股份實(shí)力相近且與順豐控股相差不多,但最后兩家企業(yè)的得分卻呈斷崖式下跌。

由表3可知,順豐控股的多項(xiàng)指標(biāo)均位于行業(yè)前列,其中指標(biāo)X1(流動(dòng)比率)、X3(營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率)、X8(稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率)、X9(資產(chǎn)增長(zhǎng)率)、X10(營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn))、X12(研發(fā)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入)得分遠(yuǎn)超大部分同行,表明順豐控股在償債能力、成長(zhǎng)能力、服務(wù)質(zhì)量和研發(fā)創(chuàng)新方面具有極大的優(yōu)勢(shì)。截至2021年底,順豐控股總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2 099億元,較上年末增長(zhǎng)88.8%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為829億元,較上年末增長(zhǎng)47.0%,增長(zhǎng)較快的主要原因是嘉里物流的收購(gòu)合并,以及自身的業(yè)務(wù)發(fā)展。資產(chǎn)負(fù)債率為53.35%,較上年末的48.94%提高了4.41個(gè)百分點(diǎn),主要原因是公司自本年度起開(kāi)始實(shí)施新租賃準(zhǔn)則,使用權(quán)資產(chǎn)與租賃負(fù)債相應(yīng)增加;為籌措嘉里物流并購(gòu)所需資金,增加了債務(wù)融資;上半年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入力度加大,各項(xiàng)成本提升較快,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額減少,公司增加了債務(wù)融資以支持必要的資本開(kāi)支。同時(shí),公司于2021年10月底順利完成A股非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金200億元,降低了公司的資產(chǎn)負(fù)債率,并滿(mǎn)足了其未來(lái)發(fā)展的資金需求。此外,公司還圍繞物流生態(tài)圈,持續(xù)完善服務(wù)能力,業(yè)務(wù)拓展至?xí)r效快遞、經(jīng)濟(jì)快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城急送、供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)(含國(guó)際快遞、國(guó)際貨運(yùn)及代理、供應(yīng)鏈)等物流板塊,能夠?yàn)榭蛻?hù)提供國(guó)內(nèi)及國(guó)際端一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。全國(guó)設(shè)有6萬(wàn)多個(gè)豐巢云柜,能夠讓其客戶(hù)在生活社區(qū)內(nèi)獲取便利的快遞自助服務(wù)。同時(shí),順豐控股依托領(lǐng)先的科技研發(fā)能力,致力于構(gòu)建數(shù)字化供應(yīng)鏈生態(tài),成為了全球智慧供應(yīng)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者。但順豐控股在盈利方面的表現(xiàn)較差。2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)42.7億元,同比下滑41.7%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“扣非歸母凈利潤(rùn)”)為18.3億元,同比下滑70.1%。2021年度業(yè)績(jī)同比下滑主要是因?yàn)楣灸瓿鯙閼?yīng)對(duì)件量高增長(zhǎng)、緩解產(chǎn)能瓶頸,增加了對(duì)場(chǎng)地、設(shè)備、運(yùn)力等網(wǎng)絡(luò)資源的投入;留崗員工人數(shù)和補(bǔ)貼增加導(dǎo)致人工成本上升;定價(jià)較低的經(jīng)濟(jì)快遞產(chǎn)品增速較快,一定程度上影響了整體利潤(rùn)率;2020年公司享受到較多的國(guó)家相關(guān)稅費(fèi)減免優(yōu)惠,但在2021年這些優(yōu)惠政策陸續(xù)結(jié)束。

圓通、韻達(dá)和德邦則表現(xiàn)相對(duì)平庸,各有其優(yōu)劣勢(shì)。如圓通進(jìn)行了全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,堅(jiān)持落實(shí)服務(wù)質(zhì)量戰(zhàn)略,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鞏固主業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),大幅縮減成本,但因其起步相較于其他幾家企業(yè)晚一些,所以在服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新能力方面還存在較大差距。韻達(dá)則優(yōu)化了快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),增加了智能設(shè)備投資布局智慧物流,但其成本增速較快,如派件綜合服務(wù)成本同比增長(zhǎng)24.45%,占營(yíng)業(yè)成本的一半多。德邦堅(jiān)持直營(yíng)模式,深耕大件派送市場(chǎng),加強(qiáng)智慧物流建設(shè),但其存在資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高,為59.18%、成本費(fèi)用增長(zhǎng)較快如期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)24.09%、管理費(fèi)用同比上漲27.12%等問(wèn)題。

申通與其余企業(yè)的差距較大,主要差距在于:全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率相對(duì)較低,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距明顯,全國(guó)范圍內(nèi)僅有77個(gè)直營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心且華東地區(qū)就有30個(gè),地區(qū)差異明顯;財(cái)務(wù)績(jī)效差,2021年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入252.55億元,較去年同期增長(zhǎng)17.10%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-10億元,較去年同期下滑1 056.30%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-9.09億元,較去年同期下滑2 603.16%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-9.43億元,較去年同期下滑2 943.77%。其財(cái)務(wù)績(jī)效差的原因在于公司調(diào)整市場(chǎng)扶持力度導(dǎo)致單票快遞收入下降,同時(shí)受場(chǎng)地搬遷、項(xiàng)目竣工延期等因素影響,整體單量吞吐規(guī)模受限,導(dǎo)致公司運(yùn)營(yíng)成本較高,產(chǎn)能利用率較低,且當(dāng)期計(jì)提了大量資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;研發(fā)投入相對(duì)不足,研發(fā)人員2021年僅有349人,占總職工人數(shù)的3.82%,相較于其他企業(yè)500多人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),申通的研發(fā)實(shí)力相對(duì)薄弱。在研發(fā)投入方面,研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例僅為0.6%,與第一名順豐的1.76%差距明顯,可以看出申通缺乏對(duì)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的重視。

5 結(jié)論與建議

總結(jié)全文,可以發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展相對(duì)不平衡,各企業(yè)間差異明顯,形成了一超多強(qiáng)的局面。順豐控股作為我國(guó)郵政行業(yè)的龍頭企業(yè),在財(cái)務(wù)、服務(wù)、創(chuàng)新等方面均有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),但圓通和韻達(dá)緊追其后,積極完善其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并大量投入資金用于智慧物流建設(shè);剩余的德邦和申通則因深耕大件市場(chǎng)及資金科研實(shí)力不足等原因,目前與其余企業(yè)相比明顯落后。但隨著AI人工智能技術(shù)飛躍式的進(jìn)步和我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的進(jìn)一步實(shí)施,郵政行業(yè)作為我國(guó)重要的民生基礎(chǔ),未來(lái)必然迎來(lái)一大波發(fā)展紅利。但充滿(mǎn)機(jī)遇的同時(shí)也面臨著挑戰(zhàn),郵政行業(yè)上市公司可以參考以下幾點(diǎn)應(yīng)對(duì)可能會(huì)到來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

5.1 完善基礎(chǔ)建設(shè)

郵政行業(yè)作為我國(guó)民生基礎(chǔ)[5],要實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍的覆蓋,就離不開(kāi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、物流中轉(zhuǎn)、服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)。未來(lái)市場(chǎng)中,哪家公司的基礎(chǔ)建設(shè)做得更好、更能提供高質(zhì)量的服務(wù),它就會(huì)更受消費(fèi)者青睞,搶占更多市場(chǎng)和先機(jī)。

5.2 優(yōu)化結(jié)構(gòu)

經(jīng)過(guò)前幾年電子商務(wù)的爆發(fā)式發(fā)展,郵政行業(yè)上市公司或多或少曾都盲目擴(kuò)展過(guò)一些業(yè)務(wù),雖然這些業(yè)務(wù)很可能在協(xié)同性或多元化等方面有利于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展,但受當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和未來(lái)機(jī)遇的影響,郵政行業(yè)更應(yīng)該集中精力,去除龐雜業(yè)務(wù),聚攏資金為接下來(lái)的智慧物流構(gòu)建做好充分準(zhǔn)備。

5.3 增加研發(fā)投入

目前我國(guó)郵政行業(yè)上市公司都認(rèn)識(shí)到了智慧物流的重要性,并且都進(jìn)行了智能快遞的建設(shè)投資,但就目前的投資情況來(lái)看依舊有許多有待加強(qiáng)的方面。例如,目前這些上市公司研發(fā)人員的學(xué)歷大部分都是本科,大部分人的工作還停留在系統(tǒng)搭建維護(hù)階段,科研實(shí)力相對(duì)薄弱,所以這些企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)與高校合作,借助我國(guó)高校平臺(tái)的科研實(shí)力,加快研發(fā)創(chuàng)新進(jìn)程。