支架式教學的設計與實踐

——以“湯加火山爆發及其影響”為例

耿 歡

(湖州市第二中學, 浙江 湖州 313000)

支架式教學是通過創設具體情境,為學生提供學習的框架,引領學生在教學情境中通過自主探究、生生和師生合作探索解決問題,最終完成知識和能力建構的一種教學模式。高三地理復習課的形式如果是重復教材的知識點,容易導致學生失去學習興趣。基于現行的地理學科高考模式,教師在復習課中可通過支架式教學,加強對學生學習的監控,促進學生的主動學習。

學生在選擇性必修1《自然地理基礎》中學習過板塊構造學說、內外力作用與地表形態、大氣的運動以及自然環境的整體性等主干知識,基本具備了描述自然地理現象,分析自然地理現象發生、演變的原因的能力,同時也能認識到人與自然地理環境協調發展的重要性。選擇性必修3《資源、環境與國家安全》的學習也奠定了資源環境與國家安全的知識基礎,學生初步掌握碳排放與碳循環的相關原理。基于學情,筆者以熱點問題為背景情境,采用支架式教學模式,將自然地理、資源環境與國家安全等內容進行了深度整合,以達到較好的教學效果。

一、搭建支架,做好鋪墊

支架式教學的核心點是依托學生的最近發展區。在地理教學中,教師需要從學生原有的知識經驗出發,通過搭建不同類型的支架來開發學生潛能,助力學生能力水平提升。

1.課堂導入,情境認知

皮亞杰強調知識的構建始于學生心理發展的“不平衡”,即新的事物與原有的認知結構產生矛盾。因此,在教學過程中,教師應首先創設一定的問題情境,打破學生認知結構原有的“平衡”。[1]本課聚焦2022年1月南太平洋島國湯加的火山爆發造成的影響在一年后的體現,以此展開一堂地理復習課。情境導入片段截取如下。

世界上最早迎來日出的國家——湯加(播放視頻1《美麗的湯加》),湯加雖美,卻也是美麗與危險并存的國家。2022年1月15日,湯加發生了猛烈的火山噴發,巨型的蘑菇云令人觸目驚心。湯加為什么多火山呢?

美麗與危險的畫面對比沖擊能夠激發學生對復習課的興趣,學生能夠積極調取內力作用與地表形態的相關地理知識。有趣、新穎的問題情境,能夠為學生營造輕松、愉快的心理氛圍,激發學生的求知欲和好奇心。

2.課堂生成,支架輔助

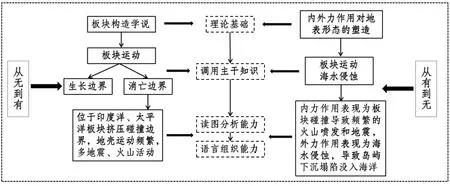

支架式教學在地理課堂中的應用模式主要有問題支架、類比支架、遷移支架、流程圖支架、表格支架、概念圖支架、思維模式圖支架等。在課堂的生成階段,筆者提前預設不同支架類型以輔助教學(見圖1)。

圖1 課堂流程及支架運用示意圖

本課通過情境導入,圍繞湯加群島這一區域,在問題支架的引導下,設計空間成因、空間演變、空間聯系、人地關系這幾個探究內容,提供具體探究活動的學習支架,以核心問題為載體、以思維建構為導向、以原理應用為落腳點,循序漸進地開展教學。[2]學生沿著支架自主獲取更多知識,從而培養學生的地理學科核心素養。

二、建構探究,延展深度

支架式教學模式倡導學生自主學習,重視獨立學習能力的培育。當學生獨立思考時,教師不是完全放手,而要擔當課堂的觀察者、引導者。同時,支架式教學理論認為,在進行小組合作交流的過程中,個體的思維和智慧可以被全體師生共享,令學習者記憶深刻,此時教師是課堂的組織者、掌控者。

1.獨立探索,問題內化

獨立探索能夠體現學生的主體地位,主動發現和探索原理的過程能夠使學生獲得自信和自我肯定。自我探索可以檢驗學生對于知識的掌握程度,有助于教師快速診斷學生的誤區和盲區。例如筆者預設的探究一和探究二,學生可以根據提供的情境和資料等學習支架進行獨立思考,課堂片段截取如下。

情境一:湯加火山的主體隱藏在海水面之下,2009年的火山活動及其更早期的火山噴發活動形成露出水面的二島只是主體之外的邊緣部分。2014至2015年間,該地區的火山噴發物將原本分離的二島連接在了一起。展示2009年和2016年湯加島嶼遙感影像對比圖(圖略)。

問題支架1:根據板塊構造學說,解釋湯加火山“從無到有”的原因。

情境二:2022年1月15日大噴發前,二島中間發生了塌陷,這預示著海水可能大量倒灌進入了塌陷區深部。二島及其中間的連接體在大噴發中幾乎被完全摧毀,沒入海洋,只剩下最邊緣的小部分。整座破火山口已經遭受了嚴重的破壞,包括海水導致的下沉塌陷。展示2022年火山爆發后衛星遙感影像圖和視頻資料(圖略)。

問題支架2:從地質作用的角度,說明湯加火山“從有到無”的空間演變。

從探究一的課堂反饋來看,筆者迅速診斷出學生的“痛點”:板塊識別不清,六大板塊示意圖中邊界類型模糊。對此,教師可在課后指導學生自主繪制板塊示意圖,加深記憶。探究二根據限定角度“地質作用”以及材料視頻等提供的信息,考查學生對材料信息的解讀和歸納能力,同時調取內外力作用與地表形態的核心知識,培養區域認知、綜合思維素養。在兩次探究中,學生完成了思維建構(見圖2)。

圖2 探究一和探究二思維建構圖

2.合作交流,協作發展

在教學實踐中,合作學習往往與獨立探索相結合。針對較難的問題,適時的合作交流有利于推進問題的解決。在組間匯報診斷中,面對學生的困難,教師不是旁觀者,而應通過再建新的支架助力思維建構。課堂片段截取如下。

情境三:據“中科院之聲”報道,火山噴發的二氧化硫氣體直達平流層,在一兩個月就會形成硫酸氣溶膠,隨著平流層環流輸送到全球各處。由于平流層環流穩定,所以硫酸會持續一年以上,通過阻擋太陽輻射,引起近地面溫度降低。對于湯加和周邊的斐濟等國家而言,酸雨將成為近期的最大威脅之一。

問題支架3:運用大氣的受熱過程原理,分析湯加火山爆發對氣候的影響。

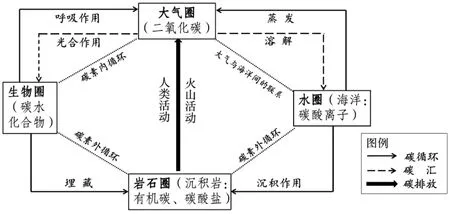

情境四:二氧化碳是火山噴發中常見的噴發物之一,火山噴發是地理環境碳循環的重要環節之一。

問題支架4:從自然環境整體性的角度,分析火山爆發的碳循環遷移過程。

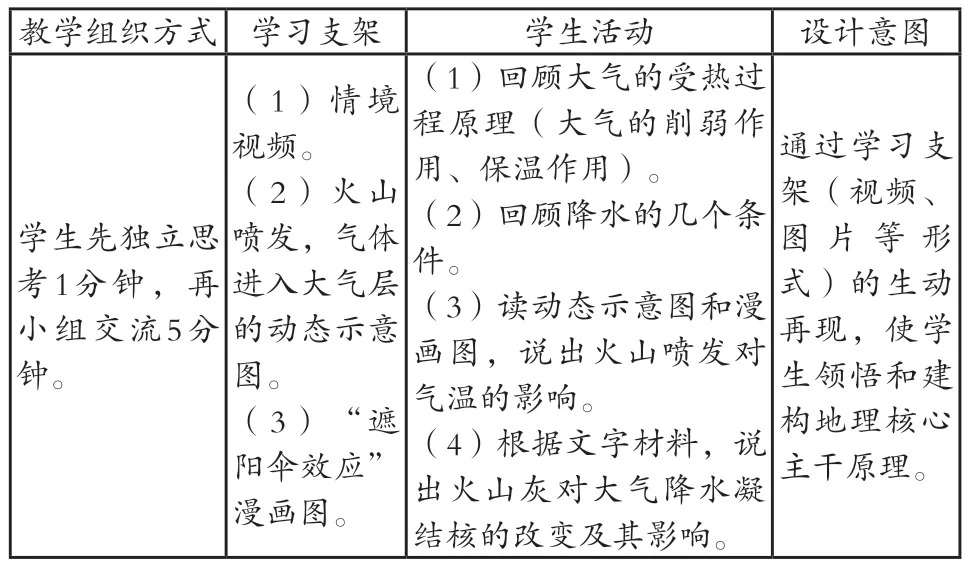

探究三和探究四難度加大,學生獨立思考容易思維停滯不前,而通過協作學習,學生之間能夠相互啟發和發展。筆者將探究三的教學設計具體展開如下(見表1)。

表1 探究三教學設計表

探究四與碳循環相關,設問較抽象。在傾聽不同小組的發言反饋后,筆者發現合作的力量不足以解決問題,于是依照學生的發言搭建思維模式圖支架幫助理解(見圖3),結合四大圈層的內容輔助學習,同時引入“碳匯”和“碳排放”的概念,引導學生樹立人地協調觀。

圖3 探究四的思維模式圖

分組方式影響合作交流的效度。筆者認為學生學習小組分組時要遵循“組內異質,組間同質”的形式,按照學習能力、交往技能、性格等互補搭配和分工,組中一人為發言者,一人為書記員,兩人為骨干。合作交流時要注意定期更換發言人,提高學生的參與度。過程性交流評價可以檢驗小組活動的教學效果,由組內、組間和教師評價組成(見圖4)。

三、知識遷移,增加高度

知識遷移是提高課堂學習效率的重要方法。橫向遷移是相似知識的拓展,縱向遷移是知識的延伸和串聯。教師需要在知識、技能以及教學方法上進行多方整合,才能提高學生的知識遷移能力,實現舉一反三的效果。

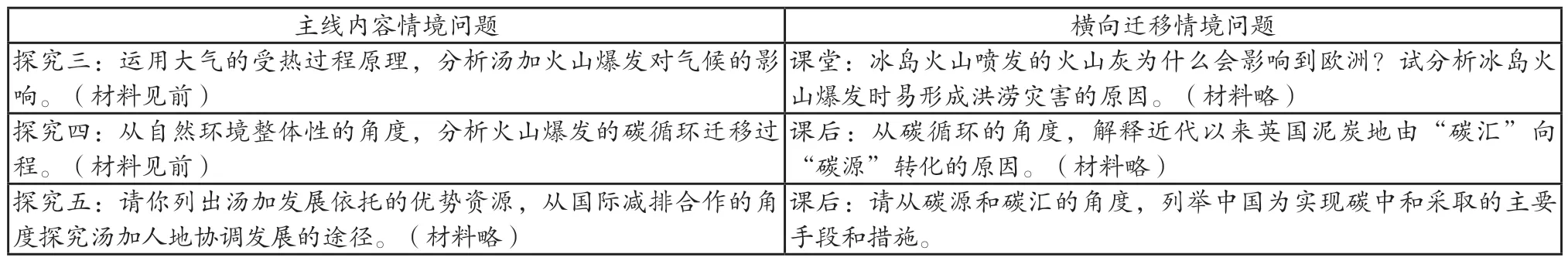

根據主線內容問題所展現的知識點,選取其他新情境進行橫向遷移(見表2),有助于學生鞏固和運用所學知識。

表2 橫向遷移問題列表

課堂主要從火山爆發的空間成因、空間演變、空間聯系三個方面依次進行探究,前后相互關聯、逐步遞進,而尾聲部分從“碳排放與國際減排合作”內容出發,延伸至對人地關系的思考,從人類命運共同體的角度進行升華,層層深入、縱向挖掘。

四、效果反饋,積淀厚度

本教學設計為學生提供了多種類型的學習支架,課堂氛圍良好,學生積極參與獨立探索和合作交流環節,課堂效率較高,充分體現了學生在課堂中的主體地位,證明支架式教學能夠培養學生的地理學科核心素養。與傳統教學模式相比,支架式教學模式提高了學生自主學習和發現問題的能力,鍛煉了學生表達、交流、合作等能力。

從教師的角度看,“一題一課”的方式適合高三的復習課。選取典型的區域作為情境,如新聞熱點區域、高頻考試區域、學生興趣所在區域或學生易錯區域等,并搭建多種學習支架。設置符合學生認知能力的探究問題,結合教材知識和給定材料抽絲剝繭、層層遞進。在課堂教學后,教師可以利用變式訓練來檢驗學生遷移應用的效度。當然,基于不同的學情和課程性質,支架的選取類型也應不同,也可以與其他教學模式組合,揚長避短。