層級護理管理模式在外科護理管理中的應用

李新花,孫方方,尹希燕

(濱州市第二人民醫院 山東濱州 256800)

護理是醫院臨床工作中十分重要的內容,直接關系到醫療質量、患者生命安全、社會對醫療衛生服務的滿意程度。為提高護理工作水平,需要積極做好相應護理管理工作。傳統的外科護理管理模式較籠統、單一,對不同護理人員實際情況缺乏針對性分析,在提升臨床護理工作質量方面的效果有限[1]。層級護理管理模式強調立足實際情況,對全體護理人員的綜合情況進行分析,進而結合護理人員的業務水平、綜合能力、臨床經驗等統一規劃,合理分層,明確對應的護理職責[2]。層級護理管理過程中,可以針對不同科室的臨床護理工作情況,按照一定的質量標準、能力要求、風險等級等設置不同層級的護理崗位,并制訂相應的崗位任職條件、崗位職責、及崗位考核辦法。進而更好地調動護理人員積極性,進一步提高護理工作的規范化、科學化。外科護理工作的開展過程中,通過開展層級護理管理,有利于更好地對護理人人員進行合理職責劃分和崗位安排,最大限度發揮護理人員的能力,顯著提升護理水平和工作效果[3]。本研究探討層級護理管理模式在外科護理管理中的應用效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 隨機選取2021年3月1日~2023年3月31日120例外科患者作為研究對象,其中男67例、女53例,年齡23~75(49.36±3.25)歲。納入標準:①意識清醒,認知功能正常;②住院患者;③可正常溝通;④病情與臨床體征穩定;⑤對研究內容知情并自愿配合研究。排除標準:①精神疾病患者;②重要臨床資料缺失患者;③依從性較差,無法配合完成研究相關操作患者;④合并嚴重臟器疾病患者。將患者隨機分為對照組和觀察組各60例。對照組男33例、女27例,年齡23~75(49.34±3.12)歲。觀察組男34例、女26例,年齡24~75(49.38±2.99)歲。兩組臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究符合《赫爾辛基宣言》相關倫理原則。

1.2 方法

1.2.1 對照組 接受常規護理管理下的護理干預。患者入院后,護理人員依照外科相關護理規范內容,根據排班情況,針對患者的疾病類型和臨床情況、治療方案等,對其實施相應外科護理。包括監測患者各項生命體征、觀察體征異常波動情況,進行必要的健康教育,為患者提供各種護理服務等。

1.2.2 觀察組 接受層級護理管理下的護理干預。

1.2.2.1 組建層級護理管理小組 結合外科護理工作情況,組建層級護理管理小組,護士長擔任組長,選拔若干高級護士與專科護士為小組成員。全體成員集體討論、分析,針對科室護理人員及臨床護理工作情況制訂護理人員級別劃分標準。

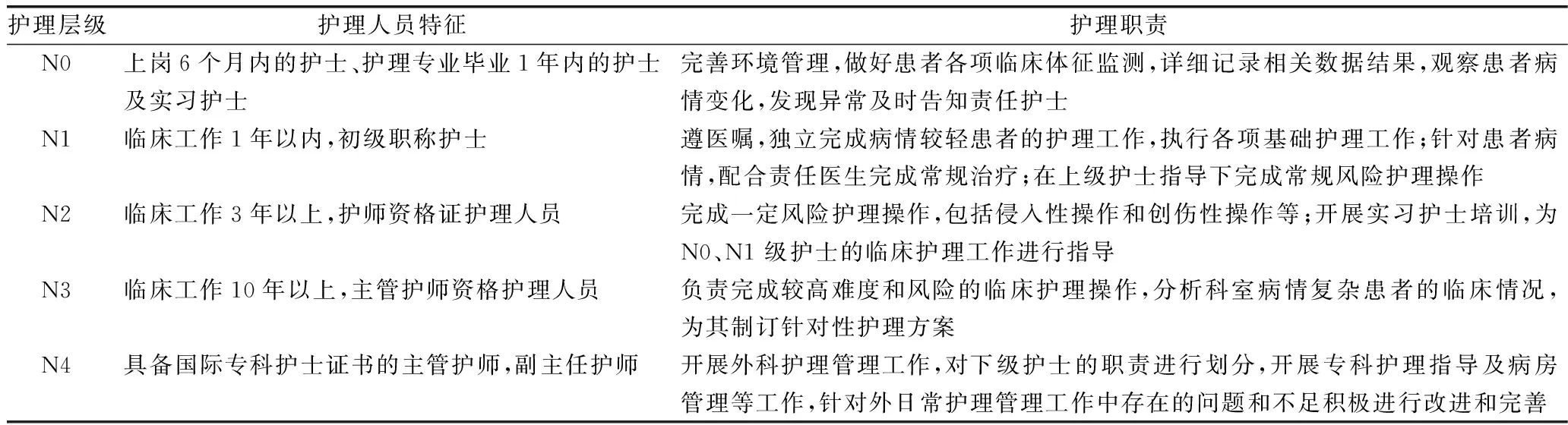

1.2.2.2 層級劃分 綜合分析護理人員的工作經驗、技術職稱等情況,結合外科護理工作特點,將其劃分為5個不同層級,針對不同層級護理人員特點劃分相關護理職責,具體見表1。按照分層情況,不同層次護理人員開展相應的護理工作。

表1 外科護理人員層級劃分及護理職責

1.2.2.3 循環管理 根據各層級不同專科護理技術人員的實際需要,制訂并完善護士崗位培訓制度。培訓以崗位需求為導向、崗位勝任力為核心,突出護理專業內涵,注重培養護士的思維能力、實踐能力和人文素養等,注重新知識、新技術、中醫藥知識的培訓和應用,加強專科培訓及護理管理培訓,適應護理學科以及臨床護理發展的需要。層級護理管理小組嚴密關注不同層級護理人員的工作情況,及時檢查臨床各項護理工作的開展情況。根據護士數量和崗位能力素質需求,結合工作量、技術難度、專業要求等合理配置、動態調整,以保障護理質量和患者安全。護士長每周檢查責任護士的工作落實情況,并對護理工作進行講評,保證護理工作質量持續改進。建立科學長效的激勵機制,做好定期考核,以護理服務數量、質量、效果、患者滿意度為核心,強化定期考核與動態管理。

1.3 觀察指標 ①比較兩組干預前后護理質量評分。采用科室自制量表測評護理質量,包括基礎護理、病房護理、危重護理、專科護理、護理文書、藥品與器械護理等內容,每項滿分100分,得分越高表示護理質量越高。②比較兩組臨床不良事件(靜脈炎、用藥錯誤、墜床、壓力性損傷、非人為性拔管事件、跌倒)發生率及護理糾紛發生率。③比較兩組服務質量量表(SERVQUAL)評分。量表包含有形性、移情性、可靠性、反應性、保證性維度,得分越高表示患者護理服務滿意度越高。

2 結果

2.1 兩組干預前后護理質量評分比較 見表2。

表2 兩組干預前后護理質量評分比較(分,

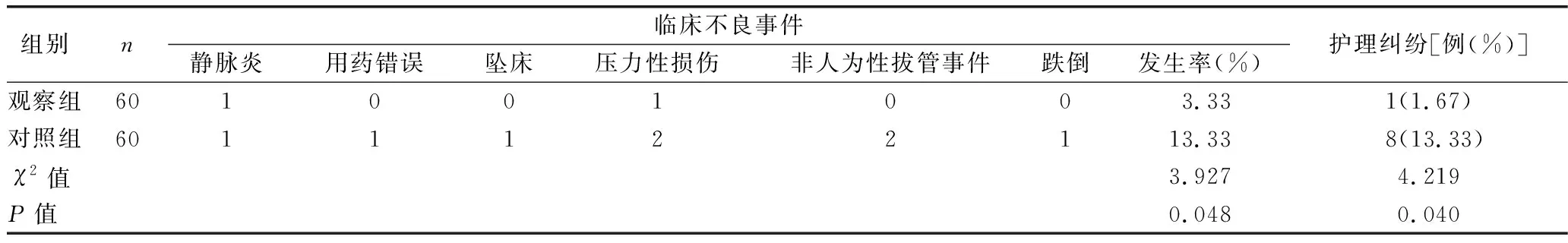

2.2 兩組臨床不良事件發生率及護理糾紛發生率比較 見表3。

表3 兩組臨床不良事件發生率及護理糾紛發生率比較(例)

2.3 兩組SERVQUAL各維度評分比較 見表4。

表4 兩組SERVQUAL各維度評分比較(分,

3 討論

外科日常護理內容復雜、護理工作繁重、護理難度較大,易發生不良事件,需要積極做好相應的護理管理工作[4-5]。但常規護理管理模式下,管理方式較為籠統,不同護理人員的工作能力與其護理工作內容之間往往存在不匹配的情況,進而直接影響各項護理工作的開展,導致外科護理質量下降,極易引發護理糾紛[6-7]。

層級護理管理模式是一種新型的護理管理模式,強調針對不同護理人員的實際情況,對其進行科學劃分,明確具體職責,以提高臨床護理工作的針對性和整體質量,減少不良事件的發生[8]。層級護理管理模式下,選擇針對不同護理人員的實際情況、綜合水平以及科室在臨床護理工作方面的情況與需求,基于崗位工作性質、任務、風險和技術難度等要素,結合護士臨床業務能力、技術水平、學歷、專業技術職稱等,細化護理崗位設置名錄,制定崗位說明書,明確崗位職責、任職條件、工作任務等,體現護士不同專業能力及技術層級水平。護理人員根據業務能力和技術水平進行分層級使用,實行能級對應。根據不同科室護理工作的勞動強度、風險系數等確定各護理單元護士配備數量和不同層級護士配備比例,科學配備護理人力。結合護士的能力和崗位需求,提高護理工作效率。通過此種模式,可以更好地對不同護理人員進行崗位安排,并不斷擴大護理服務的延續性、協調性、整體性,實現護理高質量發展需求。具體層級劃分時綜合分析不同護理人員的工作經驗、技術職稱、工作能力等情況,結合外科護理工作特點,將其劃分為N0 ~ N4 5個不同層級,針對不同層級護理人員特點劃分相關護理職責。按照分層情況,不同層次護理人員開展相應護理工作。護士結合自己所在層級,全面履行自身崗位職責,為所負責的患者提供全面、全程、專業、人性化的護理服務,可以提高其主觀能動性,激發其工作熱情,增強其工作動力。高層級的護理人員承擔難度較大、風險較高的工作,并完成低層級護理人員的指導工作等。低層級護理人員可以向高層級護理人員學習,提高自身業務水平。同時也有利于確保患者獲得專業性、連續性護理服務,提升護理質量。

本研究結果顯示,觀察組干預后護理質量評分及SERVQUAL評分高于對照組(P<0.01),臨床不良事件發生率及護理糾紛發生率低于對照組(P<0.05)。表明層級護理管理模式可以提升外科護理工作質量,在減少不良事件以及護理糾紛方面具有顯著效果,提高患者護理滿意度。分析原因:層級護理管理模式針對護理人員實際情況進行科學的層次劃分,進而明確不同護理人員的工作責任,規范具體護理內容,能夠充分發揮護理人員的工作積極性;外科層級護理管理模式下,護理人員能及早發現患者病情變化,合理配合護理人力資源,使患者得到全面、整體性護理,給予患者專業指導,及時滿足患者需求,提高了患者護理滿意度。

綜上所述,外科護理管理中實施層級護理管理模式,可減少不良事件與護理糾紛發生率,提升護理質量,值得臨床應用。