初中生情緒問題對外化問題行為的影響:心理韌性的調節作用

邢學瑋?向九如?劉紅葉?韋昕楠

摘要:青少年早期情緒波動較為劇烈,探究內在情緒問題和外化問題的關系以及心理韌性在其中的作用對青少年的心理健康發展具有重要意義。本研究調查1880名初中生,并對其中549名初中生數據進行3年追蹤,發現:情緒問題能有效預測注意力問題、成癮問題、厭學問題等三類外化問題行為;心理韌性對情緒問題和外化問題行為的關系存在調節作用。當學生的心理韌性水平高時,其外化問題隨著情緒問題的減輕而顯著減弱;反之,其外化問題則不隨著情緒問題的減輕而變化。這些結果為開展針對青少年情緒問題和心理問題行為的干預提供了新的思路和方向。

關鍵詞:情緒問題;外化問題行為;心理韌性;調節作用;追蹤調查

中圖分類號:G44 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2684(2023)24-0018-07

一、問題的提出

初中生正值青春期這一重要的成長階段,而在身心發展和認知能力都達到新高度的同時,他們也面臨著各種挑戰,如情緒風暴、學業壓力、網絡誘惑、獨立與依賴的矛盾等,如果應對不良或發展受阻,他們可能會出現不同程度、不同形式的適應問題。內化問題(internalizing problems)和外化問題(externalizing problems)作為問題行為的兩種主要表現形式,是青少年適應不良的常用指征[1]。內化問題為指向個體心理內部的情緒情感問題[2],在青少年心理健康層面,主要表現為焦慮、抑郁等情緒問題;而外化問題主要為個體向外部環境做出消極反應的一系列外向性行為[3],在青少年心理健康層面,多表現為自我傷害[4]、注意力問題[5]、網絡成癮[6]、厭學拒學[7]等行為。

內化問題和外化問題作為青少年問題行為的兩個重要方面被廣泛研究[8],兩者之間存在的作用關系較為復雜,有不同的理論和實證研究支持不同的觀點。一部分研究發現,外化問題導致內化問題的出現[9]。這一觀點認為,外化問題是一種不適應的應對方式,它會導致個體與環境之間的沖突和不協調,從而引發內化問題。例如,一項追蹤研究發現,青少年早期的攻擊行為會增加其后期的抑郁風險[10]。但也有部分研究發現內化問題會導致外化問題。這一觀點認為,個體會用外顯的行為問題來掩蓋他們內在的情緒問題[11],而隨著時間的推移,內化問題會加劇已有或后續外化問題的發生進程及嚴重程度[12-13]。例如,一項縱向研究發現,青少年早期的焦慮會增加其后期的攻擊行為。另一項研究發現在青少年女性群體中,早期的內化問題能夠預測、強化后期的外化問題。同時,一項有關韓國兒童的研究也表明,8~9歲的內化問題可負向預測12~13歲的外化問題[14]。此外,還有少量研究發現二者之間存在相互影響[15]和協同發展[16]的關系。這一觀點認為,內化問題和外化問題是兩種相互作用的心理過程,它們會相互促進或抑制,從而形成不同的發展軌跡。例如,一項研究發現,抑郁心境容易導致網絡成癮,網絡成癮也是個體出現抑郁癥狀的風險因素[17]。而在學校心理輔導室里常見的心理主訴之一是情緒問題(如焦慮、抑郁、恐懼等),根據大量臨床經驗得知,這一典型的內化問題如果得不到及時有效的調節,將會影響中學生的學習和生活,他們通常會由于注意力不集中、手機成癮、學業厭倦等外在表現被老師和家長關注,并引起師長們的高度擔憂與重視。綜上,本研究根據臨床實踐經驗,推測青少年的內化問題存在發展為外化問題的可能。

初中生處于青少年早期,是個體品格、能力和積極發展的關鍵期[18]。為了減少或預防青少年的外化問題行為,許多研究關注“發展資源框架”[19],其中一個重要的發展資源是個體的心理韌性(resilience)[20]。心理韌性是指個人在遭遇各種挑戰和困難時,能夠有效地調整自己的情緒和行為,從而保持或恢復正常功能的能力[21]。心理韌性可以通過科學的方法進行測量和提升[22-23],從而幫助個體減輕心理壓力,預防心理疾病,維持心理健康[24]。研究發現,心理韌性對外化問題行為有顯著的反向預測作用,心理韌性水平越高,問題行為發生的可能性越小[25]。這或許得益于高心理韌性的個體具有更靈活的情緒適應和行為調節策略,心理韌性水平越高,個體情緒問題帶來困擾的可能性越低,例如,高心理韌性個體孤獨感水平更低[26]、焦慮感體驗程度更弱[27]。由此可見心理韌性不僅可以幫助個體應對和調節消極情緒,還可以提高個體應對壓力和挑戰的能力,減少相關問題行為。合理推測心理韌性很可能在內化問題發展成為外化問題的過程中起到保護因子的作用。

綜上,雖然已經有不少研究關注了心理韌性與青少年內外化問題的關系,但內外化問題在時序關系上的表現較為復雜,特別是在青少年早期群體中,以往的研究結果對此并未得到一致的結論[28]。此外,心理韌性在內外化兩類問題關系中的作用與角色還沒有被充分研究。因此,本研究將以初中生為研究對象,通過連續三年的追蹤調查,探討青少年內化問題與外化問題之間的關系,并聚焦心理韌性在這一關系中的角色與作用,具體研究假設如下:青少年早期情緒問題會影響后續的外化問題;心理韌性在情緒問題與外化問題的關系中起調節作用。

二、研究設計

(一)研究工具

1.青少年問題行為量表

采用北師大心理測評平臺量表,該量表基于兒童行為評價系統(behavior assessment system for children,BASC)量表編制青少年問題行為量表,本研究使用其中的情緒問題(58題)分量表作為內化問題的指征,使用注意力問題(24題)、成癮問題(22題)、厭學問題(33題)三個分量表測量不同外化問題程度。四個分量表共計137個項目,采用4點計分,1表示“從不”, 4表示“ 總是”。各分量表的Cronbach's α系數在0.77~0.94之間,有較好的內部一致性。

2.心理韌性量表

該量表由坎貝爾和思坦因(Campbell-Sills & Stein)[29]對25條項目的心理韌性量表簡版 (CD-RISC)簡化而成,中文版由張丹梅等[30]修訂。全量表共10個項目,采用Likert 5級計分,即1表示“不符合”, 2表示“比較不符合”,3表示“一般”,4表示“有些符合”以及5表示“符合”,量表總分為各項目計分直接相加,總分越高代表心理彈性越強。此量表 Cronbach α 系數為0.942。

(二)研究對象

選取北京市某中學2021屆~2024屆學生施測,連續追蹤3年,共1880人,采用2022屆在2019~2022年三年的追蹤數據,共549人,其中279人(50.8%)為男性,270人(49.2%)為女性;以及2021年9月的橫斷數據,其中初一(2024屆)976人,初二(2023屆)475人,初三(2022屆)429人,其中933人(49.6%)為男性,947人(50.4%)為女性。

(三)數據處理

本研究以學校心理測評工作為依托,在每年9月份,對全體學生進行集體施測并收集數據。具體過程為:在征得學生及其父母的知情同意后,以班級為單位,在課堂上采用線上答題的方式,集體宣布指導語并填寫問卷。問卷由研究者統一回收,經檢查合格后,進行錄入處理。使用SPSS 26.0對數據進行處理與統計分析,使用第一年施測的1880份橫斷數據進行描述性分析和差異比較,并通過PROCESS宏插件對追蹤三年的549份數據進行路徑分析,采用模型1對心理韌性在情緒問題與外化問題間的調節作用進行分析檢驗。

三、結果分析

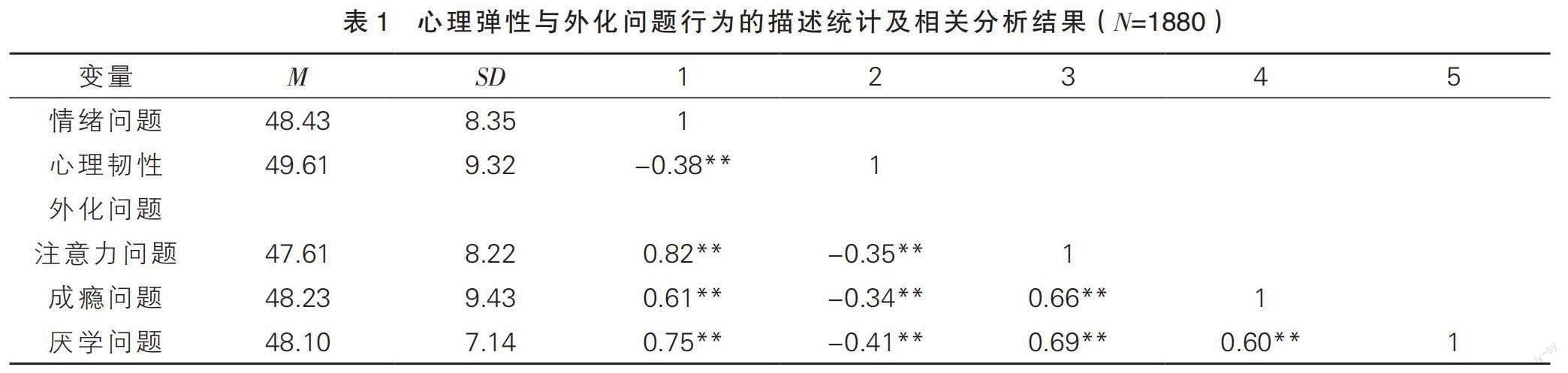

(一)中學生情緒、外化問題行為與心理韌性的相關分析

采用第一年收集的1880份橫斷數據進行各變量的相關分析。從表1中可以看出,心理韌性與情緒問題、注意力等外化問題均存在顯著的負性相關(p<0.01),情緒問題與注意力等三種外化問題之間則呈現顯著正相關(p<0.01)。

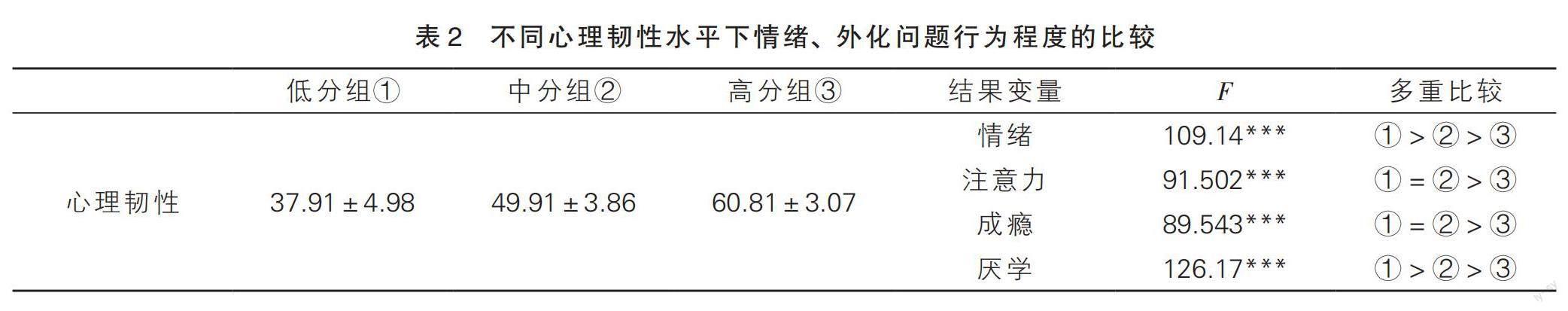

(二)中學生不同心理韌性水平下情緒、外化問題行為程度的比較

將心理韌性的得分按從高到低的順序依次排列,上下各取27%作為高低分組依據,比較不同心理韌性水平的學生在情緒、厭學、注意力、成癮這些問題上的得分差異,結果如表2所示:低中高不同心理韌性水平在情緒問題和厭學問題上的表現呈逐漸下降的趨勢,且差異顯著(p<0.01)。低中心理韌性水平在注意力和成癮問題上的表現沒有差異,但兩者均顯著高于高心理韌性水平在這兩類問題上的表現(p<0.01)。

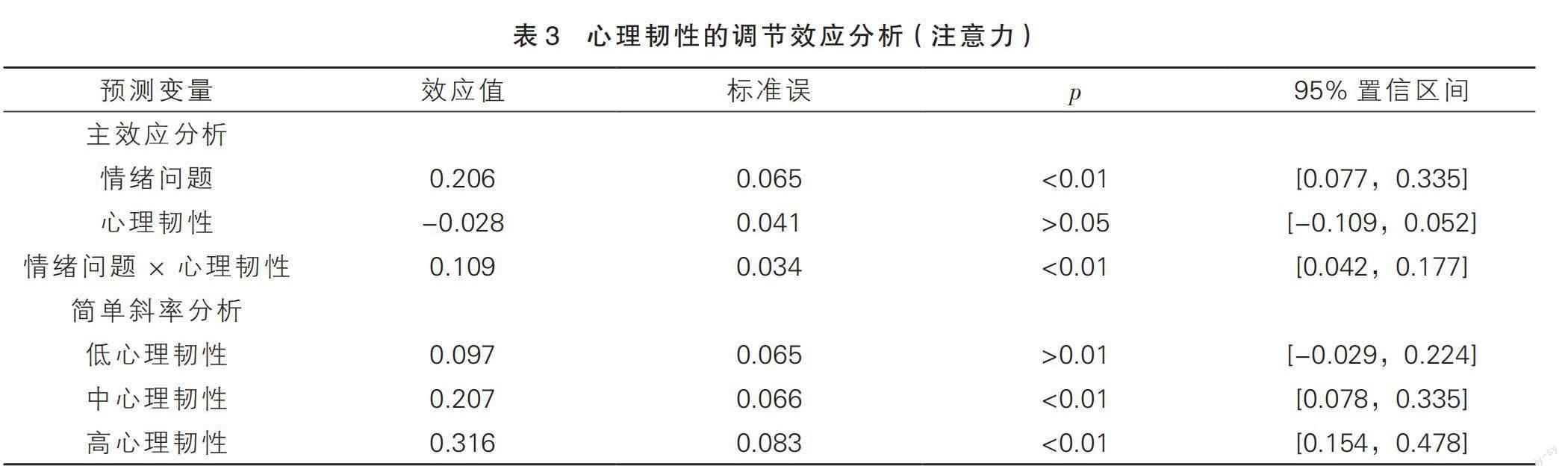

(三)中學生情緒問題與外化問題的關系:心理韌性的調節作用

采用2022屆學生三年追蹤數據進行分析,結果如表3所示:在控制了學生第一年的注意力水平后,第一年的情緒問題(β=0.206,p<0.05)對第三年的注意力問題的主效應顯著,第一年的情緒問題可以顯著正向預測第三年的注意力問題。第一年的心理韌性(β=-0.028,p>0.05)對第三年的注意力問題的主效應不顯著。第一年情緒問題與心理韌性的交互項對第三年注意力問題預測顯著,表明心理韌性對情緒問題和注意力問題的調節作用顯著(β=0.109,p<0.01)。為進一步檢驗調節效應,對不同心理韌性水平繪制交互效應圖(見圖1)。圖中直線斜率反映了情緒問題對注意力問題影響的大小。簡單斜率分析表明,對低心理韌性的學生而言,情緒問題對注意力問題的預測作用不顯著(β=0.097,p>0.01),無論情緒問題水平高低,注意力問題水平都偏高。對高心理韌性的學生而言,情緒問題對注意力的預測作用顯著(β=0.315,p<0.01),并且隨著情緒問題的降低,注意力問題大幅改善。

在情緒問題與成癮問題和厭學問題的關系中,心理韌性存在類似的調節作用(分別見表4和表5)。當心理韌性水平低時,第一年的情緒問題并不能顯著預測第三年的成癮問題(β=0.048,p>0.05)和第三年的厭學問題(β=0.113,p>0.05),且后兩者總體水平偏高。而當心理韌性水平高時,第一年的情緒問題可以顯著預測第三年的成癮問題(β=0.253,p<0.01)和第三年的厭學問題(β=0.312,p<0.01),且隨著情緒問題水平的降低,成癮問題和厭學問題水平都呈現顯著下降趨勢。結果表明,情緒問題對上述三種外化問題的影響受到了心理韌性的調節作用。

四、討論

(一)初中生情緒問題和外化問題的關聯

本研究采用縱向追蹤的方式探討了初中生情緒問題與外化問題之間的關系,并對心理韌性在其中的調節作用進行了檢驗。結果發現,情緒問題與注意力、成癮以及厭學這三類外化問題之間存在顯著正相關,這一結果與前人的研究發現一致,內外化問題存在相互關聯[31]。

(二)初中生心理韌性水平對問題行為的保護作用

心理韌性水平會影響初中生在情緒、注意力、成癮以及厭學問題上的表現。心理韌性水平更高的個體,在情緒、注意力等方面的問題更輕微,即心理韌性對青少年內外化問題行為的發展起緩沖保護作用。以往的研究曾提到高心理韌性的個體日常情緒問題的水平通常較低,一般不易受到消極事件與情緒的影響,這與他們更擅長使用積極的情緒調節策略有關。而高心理韌性的個體也具備更多應對問題的資源,從而較少地出現外化問題行為。

(三)心理韌性的調節作用

進一步探究內外化問題的關系發現,情緒問題與外化問題的關系受到了心理韌性的調節。這與以往的研究存在細微出入,具體表現為情緒問題對外化問題的影響僅出現在高心理韌性的群體之中。對高心理韌性的青少年而言,外化問題是由早期的情緒問題引發的,一旦出現情緒問題,則容易呈現外化問題。可能的解釋是:一般而言,心理韌性水平高的個體在情緒調節方式上更為重視積極情緒,相對減少對消極情緒的抑制,通常能較好地平衡情緒狀態[32]。但根據心理韌性的保護模型[33](見圖2),內外部的危險因素和保護因素同時起作用,并相互影響。若外在壓力情境所導致的消極情緒過于強烈,保護性因素的作用也將隨之減弱,情緒狀態可能出現一定的失衡,最后以“見諸行動”的方式傾瀉而出。即,對心理韌性水平高的青少年來說,外化問題的本質或許是與過度內在平衡與調節有關的內化問題[34-35]。正因如此,其情緒問題的減弱才會有效促進外化問題的改善。

另一方面,對低心理韌性的青少年來說,他們情緒問題水平的起伏并不能顯著預測外化問題水平的變化:不論情緒問題嚴重與否,其外化問題水平總體偏高。且他們的情緒問題和外化問題的水平都高于心理韌性更強的個體。這似乎說明,當個體缺乏一定的抵御危險和壓力的能力時,內化外問題可能分化為兩條不同的心理病理路徑,按各自的路徑發展。

五、啟示與建議

(一)關注早期情緒問題的信號,預防問題的遷移與外化

本研究的優勢和貢獻在于用三年的追蹤數據進一步探索了內外化問題之間的變化關系,發現了早期的內化問題,即情緒問題會導致后期的外化問題,如注意力、成癮、厭學問題。雖然以往大部分研究認為是外化問題導致內化問題,但從學校心理輔導的實踐出發,來訪的學生大多存在情緒問題,進而出現難以集中于課堂、對學習產生厭惡或沉迷網絡等更為明顯的行為現象,在一些針對青少年學習表現的研究中也發現,情緒問題是很重要的預測影響因素[36-37]。本研究的結果符合學校心理輔導實踐的經驗,對外化問題的關注也更聚焦于家長和老師更為重視的學業表現,以警示家長和老師不可忽視孩子前期暴露的情緒問題,應正視并看到孩子情緒背后的心理需求。學校和社區也可以通過向家長和老師提供有關青少年情緒與心理的講座,提升家長和老師對青少年情緒的識別與應對能力。

(二)培養與提升青少年的心理韌性,增強問題應對能力

通過在本次青少年群體中所發現的不同心理韌性水平下呈現的不同的內外化問題間的關系,得到啟示:相比于不良的內外部環境和狀態帶來的影響,對不良處境的心理承受和應對能力在青少年心理問題的發生、發展中扮演著更為重要的角色[38],心理韌性對于內外化問題的發展有一定的延緩、保護作用。因此,無論是家庭還是學校,在為青少年發展提供良好環境及其他外部資源的同時,也需重視青少年內部資源的積累,應通過多種方法和途徑促進對青少年心理韌性的培育,例如重視挫折教育、培養問題解決能力和人際交往技能等,這樣才能更好地預防學生心理問題,或延緩學生心理問題的發展進程。增強學生抵御壓力和風險的能力,讓學生在遇到一般心理問題時,可以更好地自我調節與應對。

(三)將心理韌性水平納入初始評估,確定后續干預重點

針對存在較為嚴重心理問題的學生,研究結果也為學校心理輔導工作策略提供了指導:將學生來訪者的心理韌性水平納入評估,對高心理韌性的個體可以著重干預情緒問題,因為其情緒問題的改善也會有助于外化問題的改善。而對低心理韌性的來訪者則要定制更全面的輔導計劃,以便分別應對同時存在的不同的內外化問題,并在此過程中有意識地提供看待問題和事件的不同視角,提升學生來訪者靈活應對的能力。

六、結論

綜上所述,經過為期三年的追蹤測評,本研究考察了心理韌性在初中生情緒問題與注意力、成癮、厭學這三類外化問題行為關系中的調節作用,結果顯示:(1)情緒問題與注意力問題、成癮問題、厭學問題三者之間均存在顯著正相關;(2)心理韌性水平高的學生,在情緒問題、注意力問題、成癮問題及厭學問題方面的表現要顯著低于心理韌性水平低的學生;(3)心理韌性對情緒問題和注意力等三類外化問題行為的關系的調節作用顯著。對心理韌性水平高的學生而言,注意力等外化問題隨著情緒問題的減輕而顯著減弱;對心理韌性水平低的學生而言,注意力等外化問題水平總體偏高,情緒問題水平的變化并不能顯著預測注意力問題的變化。

參考文獻

[1]肖家樂,申子姣,李曉燕,等. 同伴侵害變化軌跡及其與抑郁情緒和外化問題的關系:共同增強還是風險易感[J]. 心理學報,2023,55(6):978-993.

[2]Reijntjes A,Kamphuis J H,Prinzie P,et al. Peer victimization and internalizing problems in children:A meta-analysis of longitudinal studies[J]. Child abuse & neglect,2010,34(4):244-252.

[3] Wang Y,Liu Y. The development of internalizing and externalizing problems in primary school:Contributions of executive function and social competence[J]. Child Development,2021,92(3):889-903.

[4]Gvion Y,Apter A. Suicide and suicidal behavior[J]. Public health reviews,2012(34):1-20.

[5]余萌,徐慊,朱雅雯,等. 青少年內外化癥狀現狀調查及預測因素[J]. 中國健康心理學雜志,2017,25(11):1733-1738.

[6]劉勤學,楊燕,林悅,等. 智能手機成癮:概念,測量及影響因素[J]. 中國臨床心理學雜志,2017,25(1):82-87.

[7]廖友國,王崢,陳建文,等. 初中生外化問題行為的潛在類別及其影響因素[J]. 中國臨床心理學雜志,2021,29(2):297-300.

[8]劉志軍,劉旭,冼麗清. 初中生情緒調節策略與問題行為的關系[J]. 中國臨床心理學雜志,2009(2):210-212.

[9]Memmott-Elison M K,Holmgren H G,Padilla-Walker L M,et al. Associations between prosocial behavior,externalizing behaviors,and internalizing symptoms during adolescence:A meta-analysis[J]. Journal of adolescence,2020,80:98-114.

[10]Fite P J,Stoppelbein L,Greening L. Proactive and reactive aggression in a child psychiatric inpatient population:Relations to psychopathic characteristics[J]. Criminal Justice and Behavior,2009,36(5):481-493.

[11]Carlson G A,Cantwell D P. A survey of depressive symptoms and their correlates in childhood and adolescence[J]. Journal of the American Academy of Child Psychiatry,1980,19(4):545-564.

[12]王瑞芳,張文新. 親子依戀與青少年內外化問題的關系:心理韌性與同伴影響抵抗的鏈式中介作用[J]. 心理科學進展,2019,27(10):1731-1740.

[13]侯金芹,郭菲,陳祉妍. 青少年抑郁情緒和違紀行為的共存——孰因孰果?[J]. 中國臨床心理學雜志,2013,21(3):439-442.

[14]Lee E J,Stone S I. Co-occurring internalizing and externalizing behavioral problems:The mediating effect of negative self-concept[J]. Journal of youth and adolescence,2012,41:717-731.

[15]Weeks M,Ploubidis G B,Cairney J,et al. Developmental pathways linking childhood and adolescent internalizing,externalizing,academic competence,and adolescent depression[J]. Journal of adolescence,2016,51:30-40.

[16]Chen J ,Yu J ,Zhang J ,et al. Investigating genetic and environmental contributions to adolescent externalizing behavior in a collectivistic culture:A multi-informant twin study[J]. Psychological Medicine,2015,45(9):1989-1997.

[17]Chi X,Liu X,Guo T,et al. Internet addiction and depression in chinese adolescents:A moderated mediation model[J]. Frontiers in psychiatry,2019(10):816-825.

[18]王艷輝,李董平,孫文強,等. 親子依戀與初中生親社會行為:有調節的中介效應[J]. 心理學報,2017,49(5):663-679.

[19]常淑敏,張麗婭,王玲曉. 發展資源在減少青少年外化問題行為中的累積效應及關系模式[J]. 心理學報,2019,51(11):1244-1255.

[20]Benson P L,Leffert N,Scales P C,et al. Beyond the'village'rhetoric:Creating healthy communities for children and adolescents[J]. Applied developmental science,1998,2(3):138-159.

[21]Garmezy N. Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty[J]. American behavioral scientist,1991,34(4):416-430.

[22]徐明津,萬鵬宇,楊新國. 研究型心理咨詢模式對中學生心理韌性的影響——以廣西壯族自治區某中學為例[J]. 教育測量與評價,2016(10):59-64.

[23]徐明津,楊新國,馮志遠,等. 基于研究型心理咨詢模式的留守中學生心理韌性團體輔導[J]. 校園心理,2015,13(5):297-299.

[24]Lee S O,Choi Y H. Influences of family environment risk factors and ego resilience on the early adolescents' problem behaviors[J]. Journal of Korean Public Health Nursing,2014,28(3):484-494.

[25]何玉敏,陳惠玲. 初中流動兒童生活事件,心理彈性與孤獨感的調查研究[J]. 中國當代醫藥,2020,27(3):190-192.

[26]韓靜,尹彬. 大學生孤獨感與錯失焦慮:有調節的中介模型[J]. 心理研究,2020,13(4):359-365.

[27]胡瀟林,李曉燕,郭海英,等. 流動兒童心理彈性潛在類別及內外化問題比較[J]. 中國臨床心理學雜志,2017,25(3):507-511.

[28]段文婷,孫啟武,王銘,等. 青少年早期親社會行為傾向,內化問題和外化問題發展級聯的個體內分析[J]. 心理學報,2022,54(7):813-827.

[29]Campbell-Sills L ,Stein M B . Psychometric analysis and refinement of the Connor-davidson Resilience Scale(CD-RISC):Validation of a 10-item measure of resilience.[J]. Journal of Traumatic Stress,2010,20(6):1019-1028.

[30]張丹梅,熊梅,李彥章. 心理彈性量表簡版在社區老年人中的信效度檢驗[J]. 中華行為醫學與腦科學雜志,2018,27(10):942-946.

[31]張良,柳霖,紀林芹,張文新. 兒童青少年內外化心理病理問題“共發”現象研究現狀與展望[J]. 心理科學,2022(1):219-226.

[32]席居哲,左志宏,Wu Wei. 不同心理韌性高中生的日常情緒狀態與情緒自我調節方式[J]. 中國心理衛生雜志,2013(9):709-714.

[33]Garmezy N,Masten A S,Tellegen A. The Study of stress and competence in children:A building block for developmental psychopathology[J]. Child Development,1984,55(1):97-111.

[34]Flynn E ,Ehrenreich S E ,Beron K J ,et al. Prosocial behavior:Long-term trajectories and psychosocial outcomes[J]. Soc Dev,2015,24(3):462-482.

[35]A Nantel‐Vivier,Pihl R O,S Cté,et al. Developmental association of prosocial behaviour with aggression,anxiety and depression from infancy to preadolescence[J]. Journal of Child Psychology & Psychiatry,2014,55(10):1135-1144.

[36]洪寶瑟,劉福源,王志春. 抑郁、焦慮性情緒障礙對學習成績的影響[J]. 健康心理學雜志,2000(3):262-264.

[37]孫芳萍,陳傳鋒. 學業情緒與學業成績的關系及其影響因素研究[J]. 心理科學,2010(1):204-206.

[38]張珊珊,鞠睿,李亞林,王曉莊. 親子依戀與青少年內外化問題的關系:心理韌性與同伴影響抵抗的鏈式中介作用[J]. 心理與行為研究,2021(3):354-360.

編輯/黃偲聰 終校/石 雪