北師大兩版教材“倍數與因數”單元內容比較研究

盧世峰

[摘 要]以五年級上冊“倍數與因數”單元為例,選取北師大的“實驗版”和“2011年版”數學教材,從單元內容編排、導入情境、習題設計和滲透數學文化等角度進行了教材內容的比較研究,得出教學啟示與建議,為教師提高課堂教學效益提供參考。

[關鍵詞]教材比較;倍數與因數;北師大版教材

[中圖分類號] G623.5[文獻標識碼] A[文章編號] 1007-9068(2023)17-0087-03

“倍數與因數”屬于數論的內容,這個單元包含因數和倍數的含義、2、5和3的倍數的特征、認識奇數和偶數、認識質數與合數等內容。本單元學習主線是從倍數和因數這兩個核心關鍵詞出發,在找倍數這一條支線上學習2、5和3的倍數特征、認識奇數和偶數;在找因數這一條支線上認識質數與合數。為此,筆者以根據2001年《全日制義務教育數學課程標準(實驗稿)》編寫的《北師大版義務教育實驗教科書·數學》(以下簡稱“實驗版”)和根據2011年《義務教育數學課程標準(2011年版)》編寫的《北師大版義務教育教科書·數學》(以下簡稱“2011年版”)兩個不同時期的北師大教材版本為例,對教材中“倍數與因數”的內容進行了比較研究,為一線教師備課提供素材和資源。

一、單元內容編排

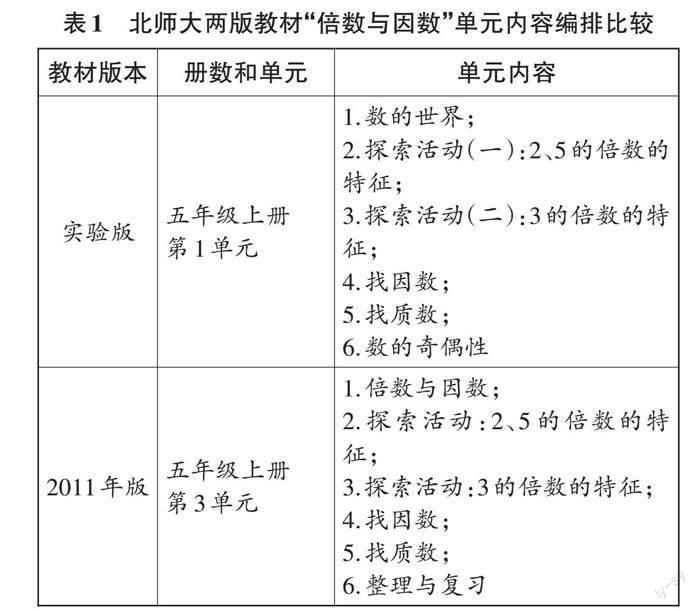

由上表可知,從編排單元的角度看,“實驗版”和“2011年版”都將“倍數與因數”編排于五年級上冊教材,但順序有所不同。從單元整體內容視角看,“2011年版”刪除了“數的奇偶性”內容,把原來第1課時的課題“數的世界”更改為“倍數與因數”,這樣就讓教學任務一目了然。

這兩個版本教材關于“倍數與因數”單元編排的相同點主要表現在以下四個方面:

1.課題開門見山,直接揭示教學內容

“實驗版”和“2011年版”在“倍數與因數”單元中的標題都以數學名詞或探究活動為主,能讓教師和學生比較清楚地了解所要學習的內容,為教師在備課時確定教學目標和教學重難點提供了便利。

2.以“問題串”引領教與學的過程

無論是“實驗版”還是“2011年版”,教材內容都是圍繞教學目標來設計的“問題串”,使數學問題具有目標性。

3.注重幫助學生積累的數學活動經驗

北師大兩版教科書在“倍數與因數”單元中都提供了大量的探究和交流活動,使學生在猜想、驗證、應用和拓展等過程中積累數學活動經驗,感受數學思想方法。如“實驗版”和“2011年版”在“探究5的倍數的特征”一課中都安排了讓學生在百數表中找5的倍數后做上記號再觀察等活動。

4.關注學生知識和方法的發展

除了設計豐富的問題和活動,北師大兩版教材在內容呈現上體現過程性,關注學生的知識和方法的發展。如“探索活動:3的倍數的特征”一課中,“實驗版”和“2011年版”均編排了三個問題:第一個問題“我們研究了2、5的倍數的特征,說一說3的倍數有什么特征?”,一方面幫助學生回憶2和5的倍數的特征,另一方面通過3個卡通人物的對話啟發學生從不同角度來思考3的倍數的特征;第二個問題“請你在百數表中接著圈出3的倍數,你發現了什么?”,引導學生在圈數中總結3的倍數的特征;第三個問題“根據上面的發現,在下面的數中圈出3的倍數,并與同伴交流”,引導學生在認識3的倍數之后驗證。

二、導入情境

1.倍數與因數的含義及找倍數的方法

“實驗版”和“2011年版”都是通過生活情境引出倍數和因數的含義,體現數學與生活的聯系;都是用“下面哪些數是7的倍數”這個問題,引導學生借助乘法或除法探究求一個數的倍數的方法。“實驗版”在編排倍數與因數的含義這個內容時,首先出示水果超市中各種水果的價格和相關的問題串,促使學生感受到生活是個充滿數的世界;然后讓學生對一些學過的數進行分類;最后在“買5千克梨需要多少元”這個問題中告訴學生倍數和因數的定義,以及倍數和因數的研究范圍。而“2011年版”首先出示了點子圖和問題串,引導學生寫出乘法算式;然后通過乘法算式告知學生倍數和因數的定義;最后引導學生理解乘法算式中哪個數是哪個數的倍數,哪個數是哪個數的因數。

2.探索活動:2、5的倍數的特征

“實驗版”和“2011年版”在本課的導入情境基本相同,都安排了一張百數表,通過問題串引導學生探究2和5的倍數的特征;都是先讓學生在百數表中圈出5的倍數,在探究中發現5的倍數的特征,再讓學生在百數表中找出2的倍數,在探究中發現2的倍數的特征,同時揭示偶數和奇數的含義。

3.探索活動:3的倍數的特征

“實驗版”和“2011年版”在本課的導入情境雖然都安排了一張百數表,但是探究活動的先后順序不同。“實驗版”直接出示百數表,先引導學生觀察3的倍數并初步發現規律,再讓學生利用更大的數檢驗規律是否成立,最后得出3的倍數的特征。而“2011年版”先讓學生根據2和5的倍數的特征,猜測3的倍數可能有什么特征;再讓學生在百數表中圈出3的倍數,在觀察中發現3的倍數的特征;最后讓學生根據自己的發現在一組數中圈出3的倍數。

4.找因數

“實驗版”和“2011年版”在本課的導入情境大同小異,都是先讓學生用12個小正方形拼成一個長方形,想一想有幾種不同的拼法;再讓學生找出12的全部因數。

5.找質數

“實驗版”和“2011年版”在本課的導入情境基本相同,都是先讓學生發現用12個小正方形可以拼成三種長方形,引導學生體會一個數的因數與拼成的長方形的長、寬之間的關系;再讓學生探索用2、3……11個小正方形分別可以拼成幾種長方形,并用表格的方式記錄能拼成的幾種長方形的面積和一個數的因數;最后引導學生觀察表格發現有的數只有2個因數,有的數有2個以上的因數,從而揭示質數和合數的概念,同時說明1既不是質數,也不是合數。

三、習題設計

1.習題編排

“實驗版”和“2011年版”在新課教學后都安排了一定的習題,幫助學生鞏固數學知識和技能。“實驗版”的習題設置了“試一試”“說一說”“找一找”“練一練”“你說我答”“數學游戲”“探究活動”“你知道嗎”等欄目。而“2011年版”的習題設置了“練一練”“你知道嗎”“我學到了什么” “我的成長足跡”“我提出的問題”“我的數學日記”和“鞏固應用”等欄目,在單元復習時安排了“整理與復習”,編排了14道習題幫助學生鞏固本單元的知識。

2.習題類型

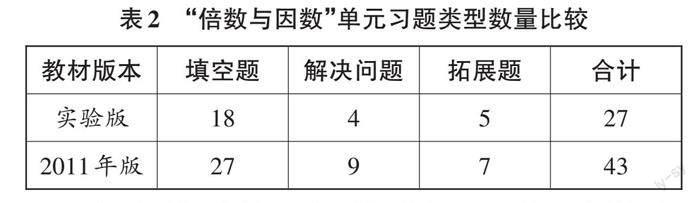

對比分析北師大兩版教材后發現,本單元的習題類型主要是填空題、解決問題和拓展題,統計時按大題計算,具體數量見表2:

為了更加清楚地看到每個知識點的習題數量,筆者對北師大兩版教材“倍數與因數”單元進行了統計。

從表中可以看出,除了“找因數”這節課中的習題數量保持不變,其他知識點的習題數量都有增加,“整理與復習”中還增加了3道題。可見“2011年版”對“倍數與因數”這一單元的重視程度。

3.習題的特點

北師大版兩版教材關于“倍數與因數”單元有以下四個特點:

第一,習題情境聯系生活,體現學習數學的應用價值。雖然這個單元中有較多抽象的數學概念,但是北師大兩版教材還是努力讓學生感受數學與生活的緊密聯系。如“實驗版”在“找因數”一課中設計了題目“把48個球裝在盒子里,每個盒子裝得同樣多,需要幾個盒子?有幾種裝法?如果有37個球呢?”。“2011年版”在“整理與復習”中設計了題目“尋找能開4把鎖的萬能鑰匙。它是一個奇數,所有因數的和是48,是5的倍數,是一個兩位數,萬能鑰匙上的數是幾?”。

第二,習題兼顧圖片和文字,讓學生學會提取有效信息。為了美化教材版面和提高學生提取信息的能力,北師大兩版教材中都編排了圖文并茂的習題。

第三,習題凸顯知識重點,做到“學—教—評”一致性。無論是教材的編寫還是教師的教學活動,都要做到教學與評價的互相匹配。如“實驗版”在“探索活動(二)3的倍數的特征”一課中的教學目標是讓學生探究3的倍數的特征,運用3的倍數的特征解決問題,因此課后習題安排了4道題,其中3題與這節課所學的知識一致。第1題是讓學生在下面的數中圈出3的倍數;第2題是讓學生將編號是3的倍數的氣球涂上顏色;第3題是讓學生選出兩個數字組成一個兩位數,要分別滿足4個條件。前兩題引導學生理解3的倍數,第3題是幫助學生靈活地綜合運用2、5和3的倍數的特征。

第四,習題具有拓展應用,滿足不同層次學生的需求。教師要關注學生個性化、多樣化的學習和發展要求,北師大兩版教材在“倍數與因數”單元的習題編排中都有所體現。如“2011年版”中提供了較多的探究活動,讓學生在觀察、思考、比較和分析中發現更多倍數與因數的奧秘,幫助學生完整地建立數的概念。

四、滲透數學文化

北師大兩版教材在“倍數與因數”單元中都融入了數學文化的內容,豐富學生的數學視野。“實驗版”和“2011年版”都提到了這兩個內容:其一是介紹尋找質數的方法是希臘數學家埃拉托斯特尼發明的;其二是介紹哥德巴赫猜想的偶數情形和奇數情形。

五、教學啟示與建議

筆者通過對北師大兩版教材的比較和分析,不僅對一線教師在備課中能有指導作用,也向教材編寫者更加清楚地展示不同時期教材內容編排的變化。

1.倍數和因數適用在乘除法中

學生的已有經驗是“乘法中有因數,除法中有倍數”,而這個單元中教師要幫助學生意識到倍數和因數是成對出現的,適用在乘除法中。但是,“實驗版”和“2011年版”都是在乘法中揭示倍數和因數的關系,這會讓學生產生“除法中沒有因數和倍數”的錯誤觀念,不利于倍數和因數概念的建構。

2.要讓學生在活動中建立模型

“實驗版”和“2011年版”在編排“2和5的倍數的特征”和“3的倍數的特征”內容時,都讓學生經歷圈一圈、觀察、猜想、驗證、得出結論和運用結論解決問題等過程,不僅有助于學生發現2、5和3的倍數的特征,還幫助學生掌握數學學習的方法。

3.習題的數量要因人而異

與“實驗版”相比,“2011年版”的習題數量有所增加,但是教師在實際教學中面對不同的學生個體,學生需要的習題數量各不相同,因此教師要為不同層次的學生設計不同數量和難度的題目,讓好學生“有營養”,讓學困生“能吃飽”。

綜上所述,教師在備課時可以根據班級中學生的實際需求重新組合教材素材和習題設計,不僅培養學生的“三會”和核心素養,還實現提質減負的最佳教學效果。

(責編 梁桂廣)