綜合與實(shí)踐:培養(yǎng)學(xué)生數(shù)學(xué)直觀想象力的沃土

謝愛(ài)進(jìn)

[摘 要]小學(xué)數(shù)學(xué)“綜合與實(shí)踐”是學(xué)生學(xué)好數(shù)學(xué)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),在教師的引領(lǐng)下,學(xué)生能運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決生活中的數(shù)學(xué)問(wèn)題。教學(xué)時(shí)應(yīng)關(guān)注學(xué)生的動(dòng)手操作過(guò)程,并通過(guò)觀察、比較、分析、討論、交流,歸納等一系列真實(shí)的活動(dòng),培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,提升包括學(xué)生數(shù)學(xué)直觀想象力在內(nèi)的各方面能力。

[關(guān)鍵詞]綜合與實(shí)踐;估計(jì);數(shù)感;比較;數(shù)學(xué)直觀想象

[中圖分類(lèi)號(hào)] G623.5[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A[文章編號(hào)] 1007-9068(2023)17-0080-04

小學(xué)數(shù)學(xué)課程內(nèi)容包含“數(shù)與代數(shù)”“圖形與幾何”“統(tǒng)計(jì)與概率”“綜合與實(shí)踐”。其中,“綜合與實(shí)踐”內(nèi)容培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用有關(guān)的知識(shí)與方法解決實(shí)際問(wèn)題的能力,培養(yǎng)學(xué)生的問(wèn)題意識(shí)、應(yīng)用意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí),幫助學(xué)生積累活動(dòng)經(jīng)驗(yàn),提高學(xué)生解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的能力,是一類(lèi)以問(wèn)題為載體、以學(xué)生自主參與為主的學(xué)習(xí)活動(dòng)。

教材安排的“綜合與實(shí)踐”內(nèi)容看起來(lái)難以操作,有時(shí)會(huì)被任課教師忽略。為引起我校數(shù)學(xué)教師對(duì)這部分內(nèi)容的重視,我校于2020年2月申報(bào)了市級(jí)立項(xiàng)課題“核心素養(yǎng)視角下農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)‘綜合與實(shí)踐教學(xué)案例研究”,開(kāi)設(shè)了一年級(jí)綜合與實(shí)踐“我們認(rèn)識(shí)的數(shù)”同課異構(gòu)活動(dòng),課中展現(xiàn)的“指向小學(xué)生數(shù)學(xué)直觀想象力培養(yǎng)的真探究”,讓筆者受益良多,摘取片段,分享如下。

一、課堂寫(xiě)真

【環(huán)節(jié)1】說(shuō)一說(shuō),感悟應(yīng)用

師:聽(tīng)兒歌(略),你從兒歌中聽(tīng)到哪些數(shù)?

生1:我聽(tīng)到10、20、30……

生2:我聽(tīng)到1、2、5、9。

生3:我還聽(tīng)到11、19、77、99。

師:很好,這些數(shù)是我們學(xué)過(guò)的幾十幾的數(shù)。剛才大家說(shuō)的數(shù)都是100以內(nèi)的數(shù),今天就讓我們走進(jìn)生活,找找身邊的數(shù),感受數(shù)在我們生活中的作用吧。

師(出示教材第40頁(yè)場(chǎng)景圖,圖略):你能像這樣用100以內(nèi)的數(shù)說(shuō)一句話嗎?

……

師:你猜老師今年多大?

生4:39歲。

師:大了。

生5:30歲。

師:小了。

……

師:猜對(duì)了,老師今年剛好35歲。

師(出示教材第40頁(yè)場(chǎng)景圖,圖略):你能說(shuō)出家中每個(gè)人的年齡嗎?

……

師:圖中哪個(gè)人的年齡可能是64歲?

生6:這個(gè)人可能是爺爺或者奶奶。

【環(huán)節(jié)2】猜一猜,體驗(yàn)估計(jì)

課前教師已將班級(jí)學(xué)生分成四個(gè)小組,每組派出一個(gè)代表抓豆,其余每人一張記錄單。

1.抓蠶豆游戲

師:下面我們一起玩抓蠶豆游戲。

師(抓一把蠶豆):你估計(jì)我抓了多少粒?

(學(xué)生的回答有18、25、19、31……,教師把所抓的蠶豆放到實(shí)物投影上,由學(xué)生一起數(shù)出蠶豆粒數(shù),結(jié)果是20)

師:剛才誰(shuí)估得準(zhǔn)一些?

師:下面請(qǐng)各小組進(jìn)行抓蠶豆游戲。每組的組長(zhǎng)抓一把蠶豆,其他同學(xué)先估一估,然后小組成員一起數(shù)出蠶豆的粒數(shù),看誰(shuí)估得準(zhǔn)一些。

(學(xué)生活動(dòng);各小組結(jié)果分別是16、15、18、17)

師:你們抓一把蠶豆的粒數(shù)與老師抓的20粒比較,結(jié)果怎樣?

生(齊):少。

師:這是為什么呢?

生1:因?yàn)槲覀兊氖直壤蠋煹男。宰サ牧?shù)少。

生2:老師的手比我們的大,抓的粒數(shù)多。

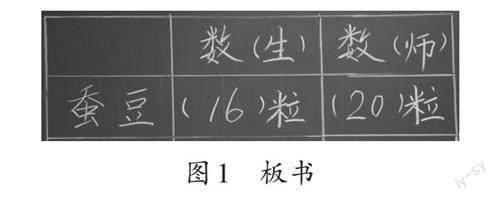

(教師先引導(dǎo)學(xué)生說(shuō)出表述完整“都是抓蠶豆,老師的手大,抓的粒數(shù)就多些;同學(xué)們的手小,抓的粒數(shù)就少些”,然后選第一組組長(zhǎng)的數(shù)據(jù)16板書(shū)到黑板上的表格中,如圖3)

2.抓花生米游戲

師:接下來(lái),我們進(jìn)行抓花生米游戲,還是老師先抓,你們估一估。

師:剛才我們是一個(gè)一個(gè)地?cái)?shù)的,這次你們想怎樣數(shù)?

生(齊):兩個(gè)兩個(gè)地?cái)?shù),五個(gè)五個(gè)地?cái)?shù)……

師:假如你們也來(lái)抓一把花生米,粒數(shù)與老師抓的54粒比較,結(jié)果會(huì)怎樣?

生(齊):比54少。

師:原因是什么?

生3:老師的手比我們的大,所以抓的粒數(shù)多。

生4:我們的手小,所以抓的粒數(shù)少。

(教師引導(dǎo)學(xué)生表述完整“都是抓花生米,老師的手大,抓的粒數(shù)多些;同學(xué)們的手小,抓的粒數(shù)就少些”)

師:我們需要驗(yàn)證這么說(shuō)對(duì)不對(duì)。請(qǐng)各組按抓蠶豆的方法抓花生米。

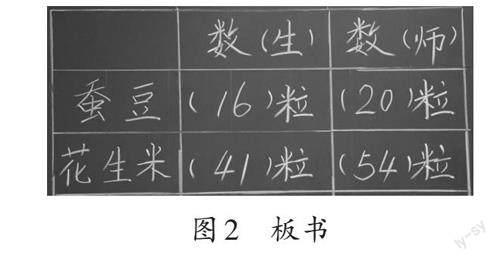

師(展示記錄單):四個(gè)小組抓花生米的結(jié)果分別是41、39、44、35。這些數(shù)確實(shí)都比老師抓的54粒少,老師選第一組組長(zhǎng)的數(shù)據(jù)41補(bǔ)充板書(shū)(如圖4)。

師:我們一起看表格中的數(shù)據(jù)。如果橫著比,你有什么發(fā)現(xiàn)?

生5:抓蠶豆時(shí),老師的手大,抓的粒數(shù)就多,我們的手小,抓的粒數(shù)就少。

生6:抓花生米時(shí),老師的手大,抓的粒數(shù)多,我們的手小,抓的粒數(shù)就少一些。

師:是啊!抓同一種東西,老師的手大,抓的粒數(shù)多,你們的手小,抓的粒數(shù)就少一些。

師:如果豎著比,你有什么發(fā)現(xiàn)呢?都是老師抓的,怎么會(huì)抓的蠶豆少而抓的花生米多呢?

生7:蠶豆的個(gè)頭大,抓的粒數(shù)就少,花生米的個(gè)頭小,抓的粒數(shù)就多。

師:我們?cè)賮?lái)比較第一組的數(shù)據(jù),都是第一組組長(zhǎng)抓的,怎么會(huì)抓的蠶豆少而抓的花生米多呢?

生8:都是他抓,蠶豆的個(gè)頭大,抓的粒數(shù)就少,花生米的個(gè)頭小,抓的粒數(shù)就多。

師:真了不起!通過(guò)比較,一下子就發(fā)現(xiàn)了隱含的規(guī)律,其他同學(xué)也來(lái)說(shuō)一說(shuō)。

(教師引導(dǎo)學(xué)生說(shuō)出“同樣抓一把,抓不同的東西,東西的個(gè)頭大時(shí),抓的粒數(shù)少一些;東西的個(gè)頭小時(shí),抓的粒數(shù)就多一些”)

3.抓黃豆游戲

師:下面玩抓黃豆游戲,老師課前試抓了一把黃豆,數(shù)了一下是130粒,130這個(gè)數(shù)大家熟悉吧!它比100……

生(齊):大。

師:想一想,假如你們也抓一把黃豆,它的粒數(shù)應(yīng)該在哪個(gè)范圍?

生9:我認(rèn)為應(yīng)該比130小,因?yàn)槲覀兊氖直壤蠋煹氖中 ?/p>

師:對(duì)!那這個(gè)數(shù)還應(yīng)該比……

(教師一手捏著一粒花生米,另一手捏著一粒黃豆,并靠在一起示意學(xué)生看)

生10:還應(yīng)該比41大,因?yàn)槎甲ヒ话眩S豆的個(gè)頭比花生米小,所以這個(gè)數(shù)應(yīng)該比41大。

師:太好了!相信大家都明白了這個(gè)道理!接下來(lái)各組開(kāi)始活動(dòng)吧!注意,組長(zhǎng)抓好后,小組成員先估一估,再數(shù)一數(shù),數(shù)好后看誰(shuí)估得準(zhǔn)一些。

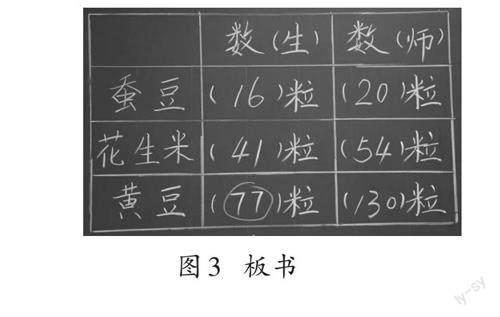

師(展示記錄單):四個(gè)小組抓黃豆的結(jié)果分別是77、89、113、90。這些數(shù)都是在41到130之間嗎?(學(xué)生齊答“是”),看來(lái)大家的估計(jì)是有道理的。

師(選第一組的“77”寫(xiě)到表格中,如圖5):大家一起看表格中的數(shù)據(jù),橫著比有什么規(guī)律?

(教師引導(dǎo)學(xué)生完整說(shuō)出“抓同一種東西,手大的,抓的粒數(shù)多,手小的,抓的粒數(shù)少”)

師:那豎著比又有什么規(guī)律?

生11:發(fā)現(xiàn)蠶豆到花生米到黃豆,它們的個(gè)頭越來(lái)越小,所以老師抓的粒數(shù)就越來(lái)越多。

師:從下往上看這3個(gè)數(shù),又怎么說(shuō)呢?

生12:從黃豆到花生米再到蠶豆,它們的個(gè)頭越來(lái)越大,所以老師抓的粒數(shù)就越來(lái)越少。

師:真不簡(jiǎn)單!請(qǐng)同學(xué)們?cè)倏催@位同學(xué)抓的數(shù)據(jù)是不是也有這樣的規(guī)律?在小組里交流一下,看誰(shuí)的分析更準(zhǔn)確更完整。

(學(xué)生組內(nèi)交流)

師:如果這位同學(xué)抓的東西的個(gè)頭比蠶豆還大呢,那他一把抓的粒數(shù)會(huì)怎么樣?

生(齊):比16還小。

師:反過(guò)來(lái),如果這位同學(xué)抓的東西的個(gè)頭比黃豆還小呢?

生(齊):那就比77粒還多。

(教師引導(dǎo)學(xué)生表述完整“同樣抓一把,抓不同的東西,如果抓的東西個(gè)頭越來(lái)越大,那么抓的個(gè)數(shù)就越來(lái)越少;如果抓的東西個(gè)頭越來(lái)越小,那么抓的個(gè)數(shù)就越來(lái)越多”)

【環(huán)節(jié)3】數(shù)一數(shù),豐富實(shí)踐

師:剛剛我們用認(rèn)識(shí)的數(shù)交流了生活里的事情,進(jìn)行了一些簡(jiǎn)單的數(shù)量估計(jì)。你能數(shù)一數(shù)教室里一些物體的個(gè)數(shù)嗎?

(學(xué)生的回答有燈、桌子、全班同學(xué)……)

師:請(qǐng)數(shù)一數(shù)我們班一共有多少人。

(學(xué)生匯報(bào))

師:同學(xué)們,在我們的生活中隱藏著好多數(shù),課后大家去估一估,數(shù)一數(shù)吧!

二、聽(tīng)課感悟

本節(jié)綜合實(shí)踐課的主體部分是“猜一猜”。教師先后組織學(xué)生進(jìn)行了三次抓豆活動(dòng),緊緊圍繞“誰(shuí)估得準(zhǔn)一些”和“通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)了什么”這兩個(gè)問(wèn)題開(kāi)展教學(xué),學(xué)生在一系列具體的操作活動(dòng)中,帶著濃厚的興趣,逐步形成估計(jì)意識(shí),發(fā)展數(shù)感,親身經(jīng)歷數(shù)的綜合與應(yīng)用的真探究過(guò)程,訓(xùn)練了思維,數(shù)學(xué)直觀想象力得到培養(yǎng)和提升,真可謂“教學(xué)無(wú)痕、潤(rùn)物無(wú)聲”。

1.“誰(shuí)估得準(zhǔn)一些”,學(xué)生的想象由無(wú)序到有序,數(shù)感依“豆”倍增

第一步,在抓蠶豆游戲中,教師先抓一把蠶豆,讓學(xué)生猜一猜粒數(shù),此時(shí)學(xué)生的猜是隨意的;在師生共同數(shù)出粒數(shù)之后,學(xué)生進(jìn)行小組活動(dòng),此時(shí)各小組成員的猜仍是隨意的;直到對(duì)照板書(shū)中的16和20兩個(gè)數(shù)進(jìn)行比較,學(xué)生才明白“都是抓蠶豆,老師的手大,抓的粒數(shù)就多些,同學(xué)們的手小,抓的粒數(shù)就少些”。

第二步,有了第一步經(jīng)驗(yàn)的支撐,進(jìn)行抓花生米游戲之前,教師的提問(wèn)“假如你們也來(lái)抓一把花生米,粒數(shù)與老師抓的54粒比較,結(jié)果會(huì)怎樣?”引發(fā)學(xué)生思考,學(xué)生會(huì)明白自己抓的花生米數(shù)量肯定比54粒少,猜數(shù)量時(shí)有了些依據(jù)。通過(guò)引導(dǎo)學(xué)生對(duì)板書(shū)中兩行數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,學(xué)生進(jìn)一步明白了“同樣抓一把,抓不同的東西,東西的個(gè)頭大時(shí),抓的粒數(shù)少一些;東西的個(gè)頭小時(shí),抓的粒數(shù)就多一些”。

第三步,當(dāng)學(xué)生在前兩步有收獲時(shí),教師組織抓黃豆游戲。此時(shí)教師直接報(bào)出課前所抓一把黃豆的粒數(shù),讓學(xué)生對(duì)照表格數(shù)據(jù),估一估自己抓一把黃豆的粒數(shù),因?yàn)檫@個(gè)數(shù)量在一定的范圍內(nèi),所以學(xué)生估猜的數(shù)量更加合理。問(wèn)題“誰(shuí)估得準(zhǔn)一些”貫穿整個(gè)教學(xué)過(guò)程,有先抓后估,有先估后抓,有集體估數(shù),有小組估數(shù),學(xué)生的腦、口、眼、耳、手等多個(gè)感官參與實(shí)踐活動(dòng),得來(lái)的數(shù)據(jù)是真實(shí)的。在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)說(shuō)理,多讓學(xué)生復(fù)述,以及在小組內(nèi)交流收獲,進(jìn)一步培養(yǎng)學(xué)生的估計(jì)意識(shí)和能力,數(shù)感依“豆”倍增,學(xué)生數(shù)學(xué)直觀想象力得以培養(yǎng)和提升。

2.“通過(guò)比較你發(fā)現(xiàn)了什么”,學(xué)生的想象螺旋式攀升,思維向縱深漫溯

教師引領(lǐng)學(xué)生對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察、比較、討論、交流、分析、歸納,挖掘數(shù)字背后隱含的規(guī)律,這是本節(jié)課的又一亮點(diǎn)。第一次比較,橫向比16和20的大小,學(xué)生明白了“都是抓蠶豆,老師的手大,抓的粒數(shù)就多些;同學(xué)們的手小,抓的粒數(shù)就少些”。第二次比較,得到師生各抓一把花生米的粒數(shù)后,結(jié)合第一組數(shù)據(jù),先橫著比再豎著比。橫著比,不僅驗(yàn)證了第一步的結(jié)論,而且學(xué)生更加堅(jiān)信已得結(jié)論的正確性。豎著比,先看教師抓的20粒和54粒,學(xué)生不能一下子理解隱藏的規(guī)律,此時(shí)教師啟發(fā)學(xué)生理解“同樣抓一把,抓不同的東西,東西的個(gè)頭大時(shí),抓的粒數(shù)少一些;東西的個(gè)頭小時(shí),抓的粒數(shù)就多一些”。隨著對(duì)數(shù)據(jù)16和41的比較分析,學(xué)生對(duì)結(jié)論的理解更深入。第三次比較,對(duì)表格中三組數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向比較,學(xué)生會(huì)對(duì)“抓同一種東西,手大的,抓的粒數(shù)多,手小的,抓的粒數(shù)少”的含義理解更深;對(duì)表格中的三組數(shù)據(jù)進(jìn)行豎向比較,學(xué)生對(duì)“同樣抓一把,抓不同的東西,東西的個(gè)頭大,抓的個(gè)數(shù)少一些;東西的個(gè)頭小,抓的個(gè)數(shù)就多一些”的理解更豐滿,特別是在教師追問(wèn)“如果東西的個(gè)頭比蠶豆更大呢”“如果東西的個(gè)頭比黃豆更小呢”后,學(xué)生真正領(lǐng)悟“同樣抓一把,抓不同的東西,如果抓的東西個(gè)頭越來(lái)越大,那么抓的個(gè)數(shù)就越來(lái)越小;如果抓的東西個(gè)頭越來(lái)越小,那么抓的個(gè)數(shù)就越來(lái)越大”的含義。多次比較培養(yǎng)了學(xué)生的發(fā)散思維,巧妙地滲透了極限思想。

經(jīng)過(guò)多次比較,學(xué)生思維拾級(jí)而上、螺旋式攀升、向縱深處漫溯,學(xué)生的估計(jì)意識(shí)和能力再度增強(qiáng),數(shù)感再度發(fā)展,學(xué)生數(shù)學(xué)直觀想象力沿著更寬更廣的方向發(fā)展和提升。

本節(jié)“綜合與實(shí)踐”課緊緊圍繞“誰(shuí)估得準(zhǔn)一些”和“通過(guò)比較你發(fā)現(xiàn)了什么”這兩個(gè)核心問(wèn)題驅(qū)動(dòng)學(xué)生的思維,在提升了學(xué)生估計(jì)意識(shí)和能力的同時(shí),發(fā)展了學(xué)生的數(shù)感,學(xué)生數(shù)學(xué)直觀想象力的培養(yǎng)得以落地生根,這是“綜合與實(shí)踐”課程重要任務(wù)之一。“沒(méi)有直觀想象力的靈魂,就如沒(méi)有望遠(yuǎn)鏡的天文臺(tái)”,讓綜合與實(shí)踐課程成為培養(yǎng)學(xué)生數(shù)學(xué)直觀想象力的沃土。

【本文系鹽城市立項(xiàng)課題“核心素養(yǎng)視角下農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)‘綜合與實(shí)踐教學(xué)案例研究”(課題編號(hào):2020N-39)階段研究成果。】

(責(zé)編 楊偲培)