基于晉北高原風沙源新農村綠地景觀營建的鄉土植物應用調查及評析

摘要 以晉北高原風沙源區大同的9個縣區典型新農村綠地植物景觀為研究背景,以其鄉土植物資源應用為調查對象,在把握鄉土植物概念與習性的前提下,從植物資源種類、植物景觀特色及植物生長情況3方面進行分析評價,提出當前鄉村植物景觀營建存在的關鍵性問題并給出優化建議,以期為今后晉北高原風沙源區鄉土植物推廣應用于新農村綠地植物景觀營建提供新的思路和方法。

關鍵詞 景觀營建;鄉土植物;風沙源;應用策略;優化建議

中圖分類號 S 731.7文獻標識碼 A文章編號 0517-6611(2023)15-0107-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.026

Investigation and Evaluation of Native Plants Application Based on Construction of New Rural Plant? Landscape of Plateau Sandstorm Source in Northern Shanxi

LIU Wen-li

(Datong Yungang Forest Farm, Datong, Shanxi 037000)

Abstract Taking the native plant resources of the typical new rural plant landscape of plateau sandstorm source area in Datong Shanxi as investigation object, and taking the plant landscape as the research background, under the premise that to grasp the concept and characteristics of native plants, analyzed and evaluated the plant landscape application of indigenous plants from the three aspects of plant resources type and the plant landscape characteristic and plant growth, put forward the key problems of landscape construction and optimization suggestions, in order to provide new ideas and methods for the promotion and application of native plants in the plateau sandstorm source area of northern Shanxi in the construction of new rural plant landscape in the future.

Key words Landscape construction;Native plant;Sandstorm source;Application strategy;Optimization advice

新農村綠地植物景觀是基于得天獨厚的自然環境和地理單元,在保護鄉村原有生態環境的前提下,通過鄉土植物將鄉村歷史記憶、精神文化、價值信仰、民風習俗等多種基因植入其中,實現生態、景觀、文化契合相融,營建極具鄉村本原特征的景觀效果[1-2]。近年來,國家大力實施鄉村振興戰略,提出建設美麗宜人、業興人和的社會主義新農村是鄉村振興的重要組成部分[3-4]。晉北地區高原風沙源作為我國重要的北方防沙生態區之一,荒漠化程度較為嚴重,生態環境極其脆弱,嚴重影響當地村民生存和生活條件。為此,當地政府多措并舉助力鄉村振興,以打造生態宜居的鄉村景觀面貌及厚植鄉風文明建設為切入點,掀起新農村綠地植物景觀建設熱潮。然而,由于存在對鄉村植物景觀認識的模糊,對鄉村傳統文化及當地鄉土植物資源認知的缺乏,對鄉土植物保護和利用意識的忽視,繼而催生出許多不倫不類的“城市化”綠地植物景觀[5]。

因此,研究鄉土植物資源在營造新農村綠地植物景觀的應用具有重要的現實意義。筆者基于晉北大同高原風沙源區9個縣區的新農村綠地景觀鄉土植物資源應用調查,在充分把握鄉土植物概念、習性的基礎上,分析新農村綠地植物景觀特點,同時指出新農村綠地植物景觀建設的不足,并提出優化提質建議,旨在探索鄉村振興背景下晉北高原風沙源區鄉土植物推廣應用于新農村綠地植物景觀營建的新思路、新方法。

1 鄉土植物概念及重要性

鄉土植物廣義上包括起源和生長都在當地的本土植物及從外地引入能夠適應當地自然條件和氣候條件的歸化植物[6]。因此,該研究中鄉土植物指該區域內固有的植物。其分布范圍廣,并表現出極強的適應性、抗逆性、與雜草競爭力和抗自然災害能力,在當地生態系統中處于重要的優勢地位。

2 研究區概況

大同市總土地面積14 176 km2,是一座國家歷史文化名城,也是我國八大古都之一,中國優秀旅游城市[7]。該地區自然地理條件獨特,處于晉北高原風沙源區,其特殊的資源和區位優勢在晉北具有一定的代表性。大同位于山西北部,居晉、冀、蒙三省交界處,地理坐標為112°06′~114°33′E,39°54′~40°44′N。大同市地處黃土高原與內蒙古高原交接地帶,地勢起伏變化大,地形復雜,地貌多樣。全市平均海拔在1 000~1 500 m。境內最高點位于陽高縣六棱山西黃羊尖,海拔2 420 m。最低處為靈丘縣冉莊出境處的花塔村,海拔僅558 m[8]。該地區氣候表現為溫帶半干旱大陸性季風氣候,受季風影響,四季鮮明,晝夜溫差大,多年平均氣溫6.6 ℃,年降雨量400 mm左右,年際變化大。災害性氣候主要是干旱、凍害(倒春寒)、大風等。生物資源種類繁多,高等植物資源有千余種,僅經濟價值較高的就有736種,野生動物215種[9]。

3 調查范圍及研究方法

調查范圍選取晉北大同高原風沙源區9個縣區典型的新農村綠地,包括公共休閑、庭院、通道及環境美化綠地等。主要調查內容包括各綠地植物景觀的鄉土植物資源種類及其生長特性,包括常見的野生植物資源及露天栽種的喬木、灌木、草本等植物品種類型。該研究結合《大同市動植物名錄》《山西省大同地區野生植物彩色圖鑒及名錄》等已有文獻資料[10],于2021年2—6月進行實地走訪調查,整理匯總植物資源基本信息,并從植物資源種類、植物景觀特色、植物生長情況3方面對該區域鄉土植物資源應用及景觀營造效果進行分析評價。

4 鄉土植物資源調查結果與分析

4.1 資源類型

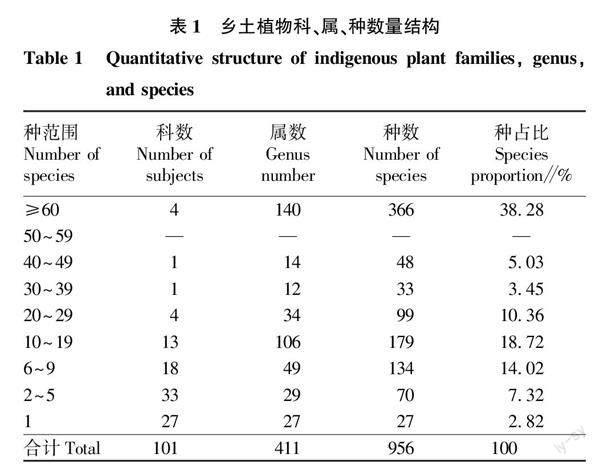

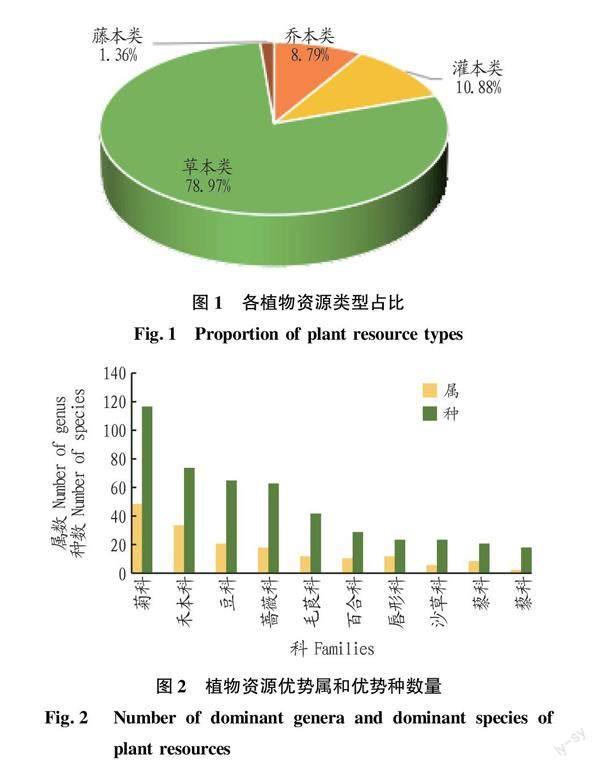

已有文獻數據統計顯示,區域內的鄉土植物共有956種,隸屬101科411屬(表1)。按植物生活型劃分有喬木類、灌木類、草本類、藤本類4種不同類型,其中喬木類有21科40屬84種,灌木類18科37屬104種,草本類74科337屬755種,藤本類6科7屬13種。各種類占比分別為8.79%、10.88%、78.97%、1.36%(圖1),可以看出,喬木與灌木資源均衡,草本類居鄉土植物資源之首,尤以野生地被資源最為豐富,主要分布于山區和丘陵的山坡、溝谷、

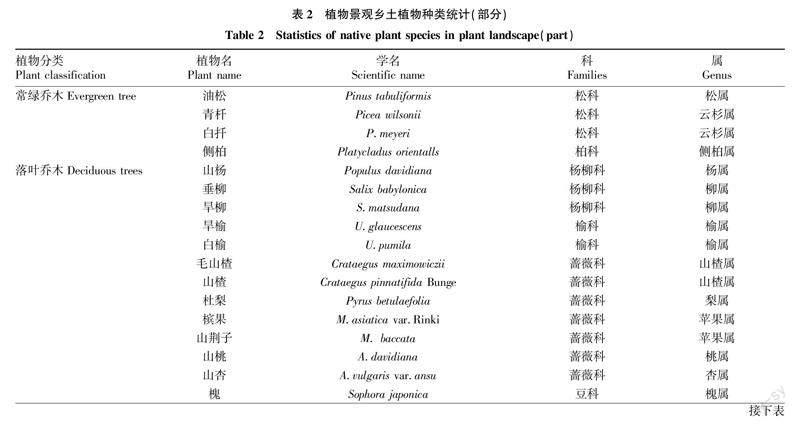

四旁等。常綠喬木與落葉喬木種類占比分別為7%、93%,這與該區域處于暖溫帶落葉闊葉林帶向溫帶半干旱草原過渡的植物地帶性相吻合[11]。優勢科鄉土植物共有200屬548種,從大到小依次為菊科(56屬)、禾本科(39屬)、豆科(24屬)、薔薇科(21屬)、毛茛科(14屬)、唇形科(14屬)、百合科(12屬)、藜科(10屬)、莎草科(7屬)、蓼科(3屬)。上述優勢科全部含20種以上,分別占鄉土植物總屬、種數量的48.66%、57.32%,這10個科中除豆科、薔薇科少數屬為喬木和灌木類植物,其他各科均為草本類植物,可見草本植物資源是當地植物資源的主要組成部分(圖2)。

調查數據顯示(表2),用于營建植物景觀的鄉土植物67種,占總體鄉土植物資源不足8%,反映出鄉土植物在新農村植物景觀營造中并未受到足夠重視和關注。

4.2 植物景觀特色

4.2.1 植物選擇與應用。農村植物景觀營建的植物選擇應用遵照適地適樹原則,并符合氣候特點及地域特征。從樹種構成上看,67種鄉土植物均為喬木、灌木、草本、藤本4類植物。喬木集觀賞價值和經濟效益掛果的果樹為主,與當地村民偏愛和認知密不可分。灌木多為抗逆性強、枝葉茂盛的植物。草本均為多年生草本地被植物,集觀賞價值、食用藥用價值及經濟價值于一體。藤本除爬山虎、葡萄為鄉村常見的野生攀緣植物,其他藤本類植物鮮有應用。從占比上看,喬∶灌∶草∶藤=25∶9∶32∶1,其中草本占比最大,占樹種總數的47.76%;喬木占比次之,占樹種總數的 37.31%,喬木中常綠喬木比例遠低于落葉喬木比例,這是由常綠與落葉喬木資源比例失衡所致;灌木占樹種總數的13.43%;藤本占比最小,僅1.49%(表3)。

4.2.2 植物應用頻次。總體來看,在植物景觀中所應用的鄉土植物都以適地適樹為原則,能夠反映地域性特點。其中100%應用的植物品種主要有楊、槐、旱柳、杏、砂地柏等,以常綠喬木為主;應用頻率在75%~100%的植物品種主要有油松、絲棉木、山杏、山桃、紫丁香等;應用頻率在50%~75%的植物有青杄、垂柳、旱榆、檳果、山楂、暴馬丁香、金銀忍冬等;應用頻率在25%~50%的植物品種有杜梨、五角楓、射干、野菊、打碗花等;而應用頻率低于25%的植物主要有棗、復葉槭、小葉白蠟、檉柳、爬山虎等。由此可知,該區域新農村植物景觀營造所應用的植物主要以常綠喬木、落葉喬木及落葉灌木為主,多出現在鄉村公共休閑、庭院、通道等綠地。在各類綠地中所使用的品種、數量相較當地所擁有的鄉土植物則明顯偏少。

4.2.3 植物景觀特色。新農村植物景觀營造應堅持生態優先、因地制宜的原則,既要突出“創新”,又要傳承“鄉風”,要更好地平衡景觀體驗與民眾鄉愁需求之間的關系。鄉土植物是營建農村植物景觀的重要載體。鄉土植物景觀通過鄉土植物植入獨特的本土文化,進而打造極具地域意境內涵、別具一格的景觀效果。調研結果顯示,該區域新農村綠地植物景觀構建基于現狀場地,在主要配置模式上,形式層次豐富,組合形式多樣,搭配疏密有致。以“喬+灌+草+藤”“喬+灌+草”“喬/灌+灌/草”“喬/灌/草”結構進行植物配置,形成參差錯落、形態各異的景觀層次。其中“喬木+灌木+草本”3層復合結構所占比例最大。中上層多為常綠和高大落葉喬木搭配為主,運用頻率最高的植物有刺槐、旱柳、絲棉木、油松、青杄等,往往借助遠山背景來襯托其宏偉挺拔氣勢。中下層植物則多以杏、山桃、檳果、山楂、垂柳、暴馬丁香及各種草本等搭配為主,象征碩果累累美好寓意的果樹足以滿足村民對美好幸福生活的向往。在觀賞與季相、色彩與花期上,做到多季有花、季相分明。所應用的植物根據觀賞要素大致可分為觀花類、觀葉類、觀果類和常綠類4類。觀賞性較強的時期集中在5—7月、秋季9—11月,分別為觀花和賞落葉的時節。在冬季則有可觀賞的色和果點綴其間,如青色濃郁的油松,紅果掛滿枝上的金銀忍冬、樹干如烈焰的紅瑞木,為冬日注入勃勃生機,打破冬季的沉悶。

4.3 植物生長狀況

不同類型綠地的植物生長存在差異。究其原因,公共綠地中,往往是由于種植密度過大,生長空間不足,管理養護不到位,導致其生長狀況較差,未能體現其觀賞效果。而庭院綠化的喬木多為村民自發種植,不論是園林觀賞樹種或是經濟果樹后期都受到較好的管理,尤其是鄉土樹種病蟲害較少,故植物生長狀況和觀賞效益都達到最佳。此外,在道路綠地中,個別鄉村道路行道樹因人畜原因,導致長勢不良。

5 新農村植物景觀建設存在的問題

作為晉北高原風沙源區,荒漠化危害嚴重,植物生長環境不佳。因此,植物景觀營建效果與植物生長密不可分。基于調研現狀分析,該區域植物景觀存在的問題表現為植物選擇盲目性大,缺乏晉北風沙源鄉村本土特色;植物配置趨于同質化,景觀效果單一;后期管理養護不到位,植物生長不良,植物生態功能難以發揮等[12]。這些因素嚴重制約了該區域新農村植物景觀建設發展。

5.1 鄉土植物種類配置不受重視

鄉土植物占據主導地位,而應用于植物景觀中的鄉土植物僅67種,占總體鄉土植物資源不足8%,反映鄉土植物在新農村園林景觀營造中不受重視和關注,利用率很低。反之,在營建植物景觀中大量引入外來樹種,加之風沙源區惡劣的生存環境,造成樹木生長不良或死亡,后期管護費用增加,最終導致植物資源浪費,營造成本加大。

5.2 鄉土植物景觀過度“城鎮化”

受城市園林的強烈沖擊,鄉村植物景觀營建缺乏新意,往往丟棄鄉村自然樸實的本真魅力,大尺度模仿城市園林景觀理念,“城鎮化”痕跡明顯。特別在樹種選擇應用上更是缺失對鄉土植物的傳承,與城市樹種嚴重趨同,導致農村植物景觀營建缺乏“鄉土”特色。

5.3 鄉土植物功能性難以充分發揮

在植物資源選擇上,未將不同綠地植物景觀的功能性與鄉土植物特征緊密結合,選擇品種單調,配置模式雜亂無章。如在鄉村道路上植物應用的抗污染樹種偏少,在公共綠地上植物應用的遮陰去塵樹種較少。

6 鄉土植物景觀配置優化策略

6.1 植物資源配置做到少引入多利用

植物資源配置總體要做到既有高品位的景觀價值,又兼顧生態價值。首先把“適地適樹”放在第一位,即對主要鄉土植物的生物特性進行深入了解,對植物景觀所在場地的土壤、溫度、光照等環境條件因素進行全面分析,在該基礎上,優先選擇較為適宜當地環境且生長健壯的鄉土植物,有效減少外來植物的大量引入,從而最大限度地維護當地生態系統的平衡性與穩定性,以提升當地植物景觀的生態效能,推動當地生態系統的良性發展。其次要“因地制宜”把握關鍵點,即對原有群落穩定性的植物加以保護,科學配置植物群落,合理增加當地鄉土植物的使用比重,以最大限度地維護植物景觀的生態穩定性,提升各類植物資源的利用率。

6.2 植物景觀營建做到突出地域特色

植物景觀營建應立足區域特點,將地域特征、鄉風文明與生產生活高度契合,因地制宜,合理利用鄉土植物,打造富有地域特征和環境品質的植物景觀,體現鄉村“歷史感”和“屬地感”,以精準助力鄉村振興高質量發展。

6.3 植物特性發揮做到有效銜接統一

植物景觀營建首先應把握鄉土植物本身觀賞特性,科學地選擇和配置鄉土植物。利用鄉土植物在不同生長時期的形態特征、色彩特征,突出鄉土植物的季節性,實現鄉村綠地植物景觀的顏色互補、形態交錯以及與周圍環境的深度融合。其次,利用鄉土植物資源開發優越性,激發當地培育鄉土植物內生動力,豐富鄉村植物景觀樹種,以減少農村綠地植物景觀建設成本投入,促進當地與之相關產業的經濟效益。

參考文獻

[1] 王敏.全域旅游導向下白水縣鄉村人居環境提升規劃策略研究[D].西安:西安建筑科技大學,2019.

[2] 李曉穎,黃歡,王世超.鄉土文化景觀風貌提升構建中景觀基因的識別與運用研究[J].中國園林,2022,38(6):29-34.

[3] 習聲回響丨建設美麗宜人、業興人和的社會主義新鄉村[EB/OL].(2021-03-08)[2022-07-09].http://china.cnr.cn/yaowen/20210308/t20210308_525430894.shtml.

[4] 鐘姝,李雄,張云路.綠色發展理念引領下的鄉村振興內涵解讀、實現機制和實施路徑研究[J].中國園林,2022,38(6):35-39.

[5] 王向榮.鄉村景觀:沒有設計師的風景[J].中國園林,2022,38(6):2-3.

[6] 陸慶軒.關于鄉土植物定義的辨析[J].中國城市林業,2016,14(4):12-14.

[7] 喬元元.《河南文化發展報告(2015)》節選翻譯實踐報告[D].鄭州:鄭州大學,2017.

[8] 郎進寶,吳瑞選,朱萬云,等.種質創新的甜油桃——滬油018[J].內蒙古農業科技,2007,35(3):105-106.

[9] 大同市地方志辦公室,大同市人民政府.走進大同[EB/OL].[2022-01-05].http://www.dt.gov.cn/dtzww/zjdt/zjdt.shtml.

[10] 賀鍇,陳耀華.大同野生植物有了新“家譜”[EB/OL].(2015-05-18)[2022-07-10].https://www.163.com/news/article/APSFEF2600014 AED.html.

[11] 劉文麗.大同觀賞種子植物資源多樣性開發及園林應用探析[J].林業科技通訊,2016(8):33-37.

[12] 王長寶,張晶.薔薇科植物在佳木斯市園林中的應用與評價[J].安徽農業科學,2013,41(1):170-171.

作者簡介 劉文麗(1974—),女,山西大同人,高級工程師,碩士,從事林業和園林研究。

收稿日期 2022-09-05