Kindle流下時代的眼淚

寇大庸

淪為泡面蓋的Kindle

Kindle在中國的漫長告別,終于在今年6月畫下了句點。

6月2日下午,Kindle官方通知,即日起,亞馬遜將會停止向經銷商供應新的Kindle電子書閱讀器;6月30日,亞馬遜中國正式公告,停止中國Kindle電子書店的運營,中國用戶將無法購買新的電子書。一年后,用戶將無法使用下載功能,而只能閱讀儲存在本地設備中的書籍。

這是一場早已充分預告的退出。早在去年6月,亞馬遜中國便發出預告,稱將于一年后停止中國Kindle電子書店的運營。

只是當這一切真的發生的時候,我們仍不免感到些許唏噓。

只賺吆喝不賺錢

2013年,Kindle剛進入中國時,憑借其獨特的墨水屏,以及優雅、簡潔的外觀設計,掀起了一股電子閱讀的潮流。“劃時代的科技產品”“閱讀作為一種生活方式”等評語和定位,使之一度成為親朋好友間送禮的首選。

然而,十年間,Kindle便從紅極一時的科技單品,淪落到壓泡面蓋“神器”,并最終成為了“時代的眼淚”。

這十年,究竟發生了什么?

在進入中國之前,Kindle已在最時髦的知識青年當中聲名遠揚。

在當時,擁有一臺Kindle是一件很酷、很值得炫耀的事情,不少人都拜托自己在國外朋友幫忙代購一臺。

所以,Kindle一進入中國市場,便立刻掀起了一股“Kindle熱”—短短5年的時間,它就在中國實現了數百萬臺的銷售成績,中國也成為了Kindle全球第一大市場。

其實在Kindle之前,國內已有諸如漢王、臺電、方正等廠商的閱讀器產品,但Kindle的到來,對這些產品造成了“降維打擊”。

Kindle的外觀設計極富科技感,其主打的墨水屏分辨率高、響應速度快,更重要的是,與其說,Kindle是一個閱讀器,不如說它是一整套電子閱讀解決方案。

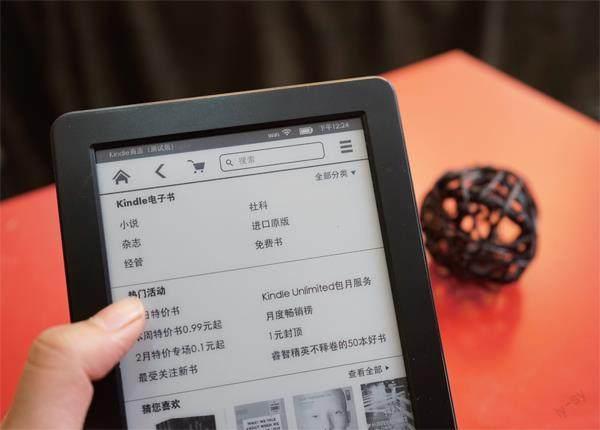

前端的Kindle閱讀器與后端的電子書店,共同構成了Kindle的生態系統:用戶在購買Kindle之后,不用費盡心思找書、傳輸,而可以很便捷、優雅地,從電子書店上購買、下載,閱讀體驗行云流水。

事實上,Kindle并不是賺硬件設備的錢,而是靠付費閱讀盈利。據調研機構iSuppli測算,售價為79美元的基礎版Kindle,制作成本就要84.25美元—閱讀器只是觸及用戶的硬件載體,電子書店才是Kindle真正的盈利來源。

所以,在進入中國市場以后,亞馬遜中國與國內出版社積極合作,整合圖書資源,將大量紙質書制作成電子書。這是Kindle的創舉,一度構成了Kindle最為核心的品牌競爭力。直到現在,也沒有一個廠商像Kindle一樣,擁有如此深厚的電子書資源積累。

然而,Kindle這種在海外被驗證成功的商業模式,很快遭遇了中國本土現實的打擊:在Kindle以前,國內用戶并沒有養成付費閱讀的習慣。Kindle盡管不斷朝著這個方向努力,但收效并不明顯。

劉強東曾點評Kindle的商業模式:“有個盜版在里面,Kindle這個模式在中國就永遠不可能取得成功。”他的話一語成讖。直到現在,中國電子書市場的盜版問題一直沒能得到很好解決,免費書資源唾手可得。

2012年,亞馬遜創始人貝佐斯在Kindle發布會上

2014年,北京地鐵,市民用Kindle看書

十年間,Kindle便從紅極一時的科技單品,淪落到壓泡面蓋“神器”。

對于那些有心付費的用戶而言,Kindle也不能完全滿足他們的需求。雖然Kindle建立了規模最為龐大的電子書庫,但在2018年,Kindle書店的電子書體量也只有70萬冊,與浩瀚的圖書市場相比,只是滄海一粟。用戶不得不尋找其他可替代的電子書資源。

另一方面,隨著中國電商平臺的發展,實體書的價格降下來不少,使得Kindle電子書店的性價比降低—一些電子書的價格甚至比實體書還要高。2018年,Kindle中國的用戶總數增長了91倍,但是其付費用戶數量卻只增長了12倍。

可以說,Kindle雖然賣得很好,但最終落得個“只賺吆喝不賺錢”的結果。

從先驅者到“老頑固”

根據《2022年度中國數字閱讀報告》統計結果,2022年,中國數字閱讀用戶規模達到5.3億,同比增長4.75%。

而在電子閱讀、有聲閱讀、視頻講書等多元閱讀方式中,電子閱讀形式在數字閱讀用戶中的使用程度依然最高,人均電子閱讀量為11.88本。受眾增多、市場變大,看起來對Kindle是個好事,然而,Kindle卻在不斷增長的市場中逐漸邊緣化。

其中一個重要的原因是,數字閱讀的蛋糕,很大程度上被手機、平板所瓜分。根據第20次全國國民閱讀調查結果顯示,隨著數字閱讀用戶進一步增加,手機閱讀已成為電子閱讀的主要形式,有77.8%的成年國民進行過手機閱讀。

與Kindle的墨水屏相比,手機閱讀更方便,屏幕顯示效果更好。同時,諸如微信讀書、豆瓣讀書等應用的出現,在閱讀成本和便捷性上也對Kindle構成挑戰。

此外,Kindle還面臨著國產廠商的競爭壓力。在Kindle獲得巨大成功之后,國產廠商紛紛加入戰局。為了超越Kindle,國產廠商不斷嘗試改變電紙書(電子書閱讀器)的形態和功能。它們先后推出了大尺寸屏幕、指紋識別、手寫功能、彩色屏幕等新設計和新功能。

由此,電紙書從原先的閱讀器,升級為“閱讀—辦公”為一體的綜合設備。同時,國產電紙書設備普遍采用安卓系統,可以與微信讀書、豆瓣讀書等聯通,具有更好的開放性。然而在另一邊,Kindle仍維持著十年前的設計思路,專注于閱讀的單一使用場景,沒有跟上節奏變化。

十年間,Kindle經歷了多次產品迭代,包括Kindle Paperwhite、Kindle Voyage、Kindle青春版、Kindle Oasis等。不過,與其說是迭代,不如說是打補丁:每次推出新品,無非是添置閱讀燈、提高分辨率、改變握持方式和手感—這些都是微調,稱不上根本性的變化。

付費閱讀的商業模式,決定了Kindle被打造為一個封閉的生態系統,不但僅支持mobi、AZW、PDF等少量格式,而且與其他閱讀平臺的連通性很差。

這些“守舊”的特點,使得Kindle逐漸失去了魅力。在退出中國之前,Kindle雖然仍保持著市場份額的領先,但是它對其他廠商的碾壓態勢已不明顯。2022年下半年,Kindle的銷量已被國產品牌科大訊飛趕超,與文石、掌閱持平。

某種程度上來說,從最初極具先鋒性的開拓者,變成了保守主義的“老頑固”,是Kindle在市場競爭中失利的主要原因。

Kindle并不是賺硬件設備的錢,而是靠付費閱讀盈利。

閱讀旨趣背道而馳

Kindle誕生時,曾與iPhone共同被譽為劃時代的電子產品。

如今,它卻成為用戶眼中的雞肋。在2021年,Kindle曾被閑魚用戶評為年度“最無用”產品第三名,僅次于空氣炸鍋和跑步機。更多的時候,人們不是拿Kindle看書,而是用來壓泡面蓋。

但很難說這是Kindle的錯。Kindle遭遇的,是理念和體系的整體性潰敗:在一個屏幕成為必需品的時代,人們對屏幕避無可避。在這種情況下,討論屏幕是否傷害眼睛,已經沒有了意義。此時,Kindle墨水屏主打的護眼和模擬紙張質感的優點,顯得有些多余。

而在內容層面,大眾讀書的潮流也發生著深刻的變化。Kindle的開屏圖案,是一個坐在樹下獨自看書的小孩。這種專注、孤獨、深刻的姿態,是Kindle產品價值觀的具象表達。

長期以來,Kindle書庫中的圖書,以文學小說、歷史社科、人物傳記、哲學藝術等嚴肅內容為主。然而,如今電子閱讀的主流卻走向了網絡文學:2022年,中國數字閱讀市場的總規模約為460億元,其中網絡文學就占了300多億。

Kindle對高雅、嚴肅、深刻的閱讀旨趣的追求,在這樣的現實面前顯得有些無能為力。從更深的層面來看,文字正在經受視頻媒介的猛烈沖擊。隨著短視頻的流行,人們已經越來越習慣于直觀、迅速、具有沖擊力的信息表達,而對抽象、需要沉浸和思考的讀書活動越來越不感興趣。

雖然Kindle仍是一款很不錯的閱讀設備,只是當人們都不再進行深度閱讀時,再好的設備也沒有用武之地。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com