公園城市建設的內涵及統計測度研究

蘇卉 傅康佳 康文婧

摘 要:在明確新時期公園城市建設的內涵及實踐要求的前提下,秉承五大發展理念,從創新驅動、綠色發展、品質生活、文化包容、生態和諧五個方面,研究構建了新時期我國公園城市建設的統計測度指標體系,并引入熵權TOPSIS法,以全國36個主要城市為樣本,對公園城市建設水平進行統計測度。結果顯示:(1)公園城市建設水平差距明顯,整體建設水平有待進一步提升;(2)公園城市建設水平呈現出明顯的空間差異性,東部高、中西部地區低,且呈現出“中部洼地”態勢;(3)從子系統來看,各城市文化包容子系統評分普遍落后,因此應進一步加強城市發展中文化的力量。提升我國公園城市建設水平可進一步促進均衡發展、強化文化價值引領等方面推進。

關鍵詞:公園城市; 熵權TOPSIS;統計測度

中圖分類號:TU986.5

文獻標識碼:ADOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2023.03.007

Research on Connotation and Statistical Measure of Park City Construction

SU Hui1, FU Kang-jia1, KANG Wen-jing2

(1. School of Public Administration, Xian University of Architecture and Technology, Xian 710055, China;2. College of Innovation and Entreipreneurship, Xian FanYi University, Xian 710053,China)

Abstract:Under the premise of clarifying the connotation and practical requirements of park city construction in the new era, adhering to the five development concepts, this study constructs a statistical measurement index system for park city construction in China in the new era from five aspects: innovation driven, green development, quality of life, cultural tolerance, and ecological harmony.The entropy weight TOPSIS method is introduced to statistically measure the level of park city construction in 36 major cities across the country. The results show that: (1) There is a significant gap in the construction level of park cities, and the overall construction level needs to be further improved; (2) The construction level of the park city shows obvious spatial differences, with high levels in the east and low levels in the central and western regions, and showing a “central depression” trend; (3) From the perspective of subsystems, the scores of cultural inclusion subsystems in all cities are generally backward, so the power of culture in urban development should be further strengthened. This paper further puts forward some countermeasures and suggestions to speed up the construction of park city in China from the aspects of improving the level of park city construction, promoting balanced development and strengthening the guidance of cultural value.

Key words:park city; entropy weight TOPSIS; statistical measure

公園城市建設是新時期我國城市發展理念的創新,也是貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念、推進美麗中國建設的重要抓手。2018年2月習近平總書記視察成都天府新區時,首次明確提出“公園城市”的理念,強調要“突出公園城市特點,把生態價值考慮進去”,自此,“公園城市”的理念得以傳播開來并在實踐中逐漸豐富發展。作為一種創新型的城市治理和城市發展理念,公園城市在內涵、建設體系、評價方法等方面仍需不斷探索和總結經驗,以利于在實踐中指導“公園城市”理念的推廣。因此,有必要準確把握公園城市建設的新需求,明確我國公園城市建設的內涵,構建公園城市建設評價指標體系并開展統計測度,將有助于科學衡量和客觀反映我國公園城市建設進程,同時也為相關部門合理制定政策推動我國公園城市建設進程提供決策參考依據。

一、公園城市的理論源脈

從國際視野來看,早在16世紀歐洲空想社會主義時期,人們就已經產生了追求生態宜居的美好生活的樸素愿望,可視為公園城市建設最初的思想萌芽。進入18世紀,隨著以英國為首的西方資本主義國家工業化進程的深化,各國城市化進程加快,衛生居住條件惡化等“城市病”開始逐漸顯現,人們也開始重新思考城市建設以及社會改良的方式。19世紀20年代,Robert Owen針對當時的社會弊病,提出建立“新協和村”(New Harmony)[1]的社會改良設想,將建立這一嶄新的社會組織作為全人類獲得幸福的重要途徑;19世紀中葉,G.P.March提出“人與自然正確合作”理論,主張人不能違背自然,應與自然正確合作[2];19世紀70年代,F.L.Olmsted著成《公園與城市擴建》[3]一書,提出城市要有足夠的呼吸空間,城市要不斷更新和為全體居民服務。紐約中央公園建成后,在全美掀起了一場“城市公園運動”;19世紀末,Ebenezer Howard在其著作《明日的田園城市》[4]中提出“城鄉磁體”(Town-Country Magnet)的設想,認為這種新的城市形態既可以具有高效、高活躍的城市生活特點,又可以兼具環境宜居的鄉村生活特點,是田園化的城市,并于1903年、1920年先后在英國的Letch worth和Wel-wyn兩地開展了田園城市建設的實踐;20世紀60年代新加坡提出“花園城市”的建設理念,在經濟建設的同時積極開展城市綠化運動。20世紀70年代新加坡成立“花園城市行動委員會”,將“花園城市”上升為國家戰略,逐步推動生態環境與人居環境的有機融合[5];20世紀70年代聯合國教科文組織發起“人與生物圈(MAB)”計劃,主張按照生態學關系建立人居環境,并提出“生態城市”的理念,認為生態城市是經濟高度發達、社會繁榮昌盛、人民安居樂業、生態良性循環四者的高度和諧統一;實踐中花園城市、生態城市的理念也指導并推動著世界范圍內城市建設的發展及國際花園城市競賽等活動的開展;2005年聯合國環境署確定“營造綠色城市,呵護地球家園”的主題,同年美國舊金山發布了《城市環境協定—綠色城市宣言》[6],呼吁改善城市居民生活質量、促進城市可持續發展。

從國內視野來看,早在1990年錢學森先生就首次提出“山水城市”的建設理念,主張把中國傳統文化中天人合一的思想貫穿到城市建設過程中,打造山水相依、山水融合的詩意城市[7];1992年住房和城鄉建設部開展了“園林城市”評選活動,強調要在城市建成區范圍內增加綠色空間、改善城市環境、提升城市功能品質,并著重將城市綠化量等指標納入評價體系。2003年國家環保部提出建設“生態省、生態市、生態縣”創建活動;2004年住房和城鄉建設部啟動“國家生態園林城市”的創建,強調城市應兼具宜人的生態環境和美好的城市景觀;全國綠化委員會和國家林業局提出“讓森林走進城市,讓城市擁抱生活”的理念,并發起了“國家森林城市”評選活動;2019年成都率先開展的“公園城市”建設的案例被納入《中國人類發展報告特別版》[8],被認為是全面體現新發展理念的城市發展高級形態,是“將公園形態與城市空間有機融合,是生產生活生態空間相宜、自然經濟社會人文相融的復合系統”。

由此可見,公園城市作為新時期城市發展的新理念,繼承和發展了之前花園城市、山水城市、田園城市、森林城市、綠色城市等提法中所強調的人與城市、人與自然和諧共生的理念。公園城市是新時期理想城市建構模式的理念創新,是推進美麗中國建設、低碳城市建設和可持續發展的重要抓手。

二、公園城市的科學內涵及要求

(一)科學內涵

公園城市以生態文明為引導,同時兼顧生態價值、人文價值,是新時期美麗中國目標下城市發展的新理念。學者們圍繞公園城市的科學內涵展開了豐富的研究。趙建軍(2019)[9]提出,公園城市的核心內涵就是用生態理念引領城市發展,以人民為中心,構建“人、城、境、業”和諧統一的城市發展新范式;金元浦(2020)[10]認為,公園城市構想體現了以人民為中心的思想,是城市在更高層次上優化生態環境,市民在更高水平上安居樂業,公園成為全體市民享有的財富;房瑋(2020)[11]主張,公園城市不能簡單地等同于“城市公園”或者“在城市中建公園”,公園城市是指導新時代城鄉規劃建設的生態文明觀和城市治理觀;史云貴、劉晴(2020)[12]強調,公園城市是多元治理主體為滿足人民美好生活需要,以綠色價值理念為指導,以資源共享為前提,以打造人與自然伙伴相依的命運共同體為載體的新型城市治理形態等等。

綜上,公園城市是美麗中國建設背景下城市規劃與城市治理理念的創新,是貫徹五大新發展理念,將公園形態的建設與城市空間有機融合、將城市發展與人民生產生活相融合,將自然經濟系統與社會人文系統有機融合,旨在彰顯“以人為本”城市人文關懷特質、實現“人、城、境、業”高度和諧統一。

(二)建設要求

結合公園城市的科學內涵,進一步明確在實踐中公園城市的建設要求:首先,公園城市的建設應突出構建山水林田湖草生命共同體的生態觀[13]。公園城市的建設是人與自然和諧發展在城市空間上的反映,是以城市生態廊道建設、全域公園建設等為基礎來促進城市生態系統的整體優化,是統籌城市生態治理、全方位、全地域、全過程的城市生態文明建設;其次,公園城市建設突出“以人為本”、“城市讓生活更美好”的理念,是美麗中國建設背景下更好地滿足人民對美好生活追求的重要體現;再次,公園城市建設應突出人、城、境、業的高度和諧統一,強調加快產業轉型與創新發展,大力發展與生態環境相協調的功能產業,實現農耕文明、工業文明和生態文明的交相輝映;最后,公園城市建設應突出多元文化傳承、開放發展,強調和諧繁榮的城市公共空間的營造,突出城市多元文化的傳承、展示與交流,在城市更新過程中延續城市文脈、塑造城市特色文化風貌。

三、公園城市建設評價體系構建

(一)評價指標體系構建的依據

國際上現有的關于綠色城市、花園城市、可持續發展城市等的評價指標體系,以及我國率先開展公園城市建設的成都市在出臺城市規劃時,也涉及有關公園城市評價的內容,這些均為本研究開展公園城市建設評價指標體系的構建提供了有益的借鑒。

(二)評價指標體系構建的原則

本研究依據系統性、科學性、可操作性、簡明性等原則,構建新時期我國公園城市建設的評價指標體系。評價指標的篩選主要依照以下幾點:一是貫徹五大發展理念,遵循公園城市建設的客觀需求;二是標準參照法,參照表1 所列出的現有的綠色城市、花園城市、公園城市等指標;三是指標優選法,對于同一類別的指標,盡量選取綜合性強、涵蓋面廣的指標;四是特色分析法,凸顯公園城市與以往提出的綠色城市、花園城市、森林城市等在內涵與特征上的差異,選取能夠充分體現公園城市內涵與特色的指標。

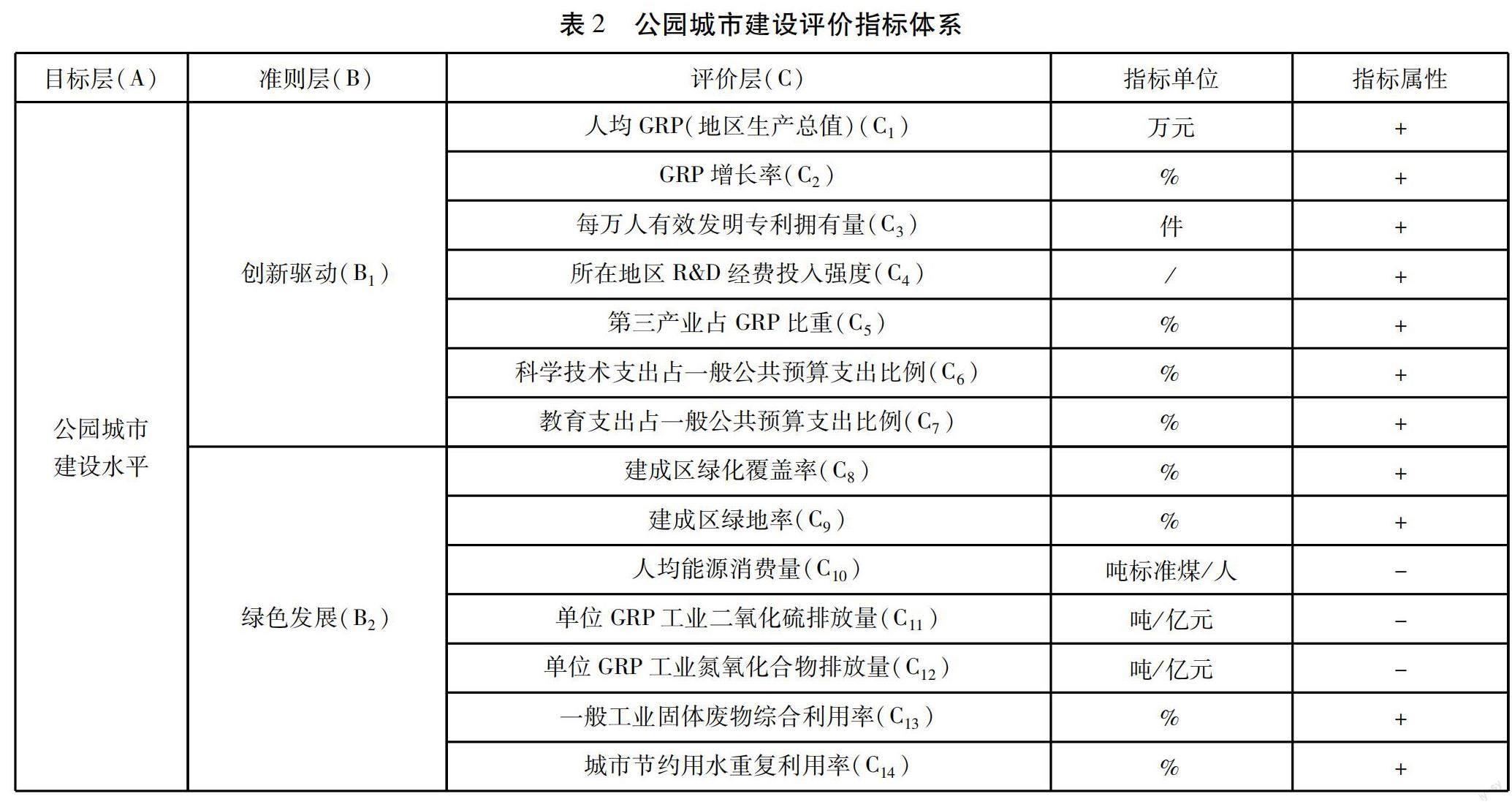

具體操作層面,首先廣泛匯集公園城市建設相關指標,歸納提取初始指標,之后采取專家意見法,進行評價指標的篩選及評價體系的修正。最終形成的評價指標體系由三個層次構成,其中目標層(A)為公園城市建設水平;準則層(B)為創新驅動、綠色發展、品質生活、文化包容、生態環保;評價層(C)為各維度下經由篩選的建成區綠地率、人均能源消費量、人均綠地率、R&D經費投入強度等共計34個評價指標構成(見表2所示)。

(三)指標的具體闡釋

深入貫徹五大發展理念,按照創新驅動、綠色發展、品質生活、文化包容、生態和諧五個維度,對所選取的34個具體指標進行闡釋及操作化處理。

(1)創新驅動。創新驅動反映了公園城市產業高質量發展、可持續發展的內在要求,選取人均GRP及其增長率、每萬人有效發明專利擁有量、所在地區R&D經費投入強度、第三產業占GRP比重、科學基礎支出以及教育支出占一般公共預算支出比重等指標進行衡量。

(2)綠色發展。綠色發展、低碳發展是公園城市建設的應有之義。選取建成區綠化覆蓋率、建成區綠地率、單位GRP污染排放量、一般工業固體廢物綜合利用率、城市節約用水重復利用率等指標來進行衡量。

(3)品質生活。公園城市的建設應體現以人為本的理念,公園應成為全體居民能夠共同享有的財富。選取人均公園綠地面積、人口密度、人均道路面積,及軌道交通客運強度、交通擁堵指數、互聯網寬帶接入用戶數等指標來進行衡量。

(4)文化包容。公園城市建設應凸顯文化底蘊,促進文化傳承與弘揚。選取人均公共圖書藏量、每萬人博物館數、城市人口吸引力指數、城市文化創意指數、旅游總收入、住宿設施接待入境過夜游客人次等指標來進行衡量。

(5)生態和諧。生態和諧是公園城市建設的前提,也是城市可持續發展的需要。選取反映生態環境的空氣質量達到及好于二級天數、可吸入顆粒物年平均濃度、污水處理率、生活垃圾無害化處理率、區域環境噪聲等效聲級等指標來進行衡量。

(四)數據來源與測度方法

(1)數據來源

研究選取中國大陸地區27個省會城市、4個直轄市和5個計劃單列城市作為研究的樣本城市。研究數據源于最新的《中國統計年鑒2020》《中國城市統計年鑒2020》《中國科技統計年鑒2020》、住建部《中國城市建設統計年鑒2020》《中國科技統計年鑒2020》《2019年中國主要城市交通分析報告》、2019中國文化創意指數以及各樣本城市對應年份的國民經濟和社會發展統計公報中公開發布的統計數據,個別城市缺失數據采用相鄰年份均值進行代替。

(2)測度方法

研究選取熵權TOPSIS法進行測度。熵權TOPSIS法是一種客觀賦值法,與專家意見法等方法相比,熵權TOPSIS法可以有效消除主觀因素的不良影響。同時該方法兼具了熵權法和TOPSIS法兩者的優點,操作簡單主管,能夠充分考慮各種因素的作用,具有較強的綜合性[14]。具體測算過程借助Stata V15.0軟件來進行,具體計算步驟如下:

1) 形成初始矩陣

2) 指標標準化處理

由于各項評價指標的指標量綱、計量單位、數量級等存在差異,因此為消除由于量綱不一致而給評價結果帶來的影響,先采取極差標準化方法對初始數據進行無量綱化處理。具體處理方式如下:

其中,相對接近度Ci(0≤Ci≤1)值反映第i個城市的公園城市建設水平,Ci越接近1,說明其公園城市建設水平越高。

四、公園城市建設水平評價分析

(一)指標權重計算

遵循以上熵值法計算步驟,得出我國公園城市高質量發展水平測度指標體系中34個評價層指標的權重,具體數值如表2所示:

進一步運用熵值法計算準則層指標權重,計算結果如表4所示。權重計算結果保留四位小數,權重總和為1.0001,存在0.0001誤差,在合理范圍內。

(二)公園城市建設水平的統計測度結果

研究在確立以上指標權重的基礎上,利用熵權TOPSIS法,進一步計算樣本城市的公園城市建設綜合水平以及各子系統的發展水平,從而客觀了解所選取的樣本城市目前的建設狀況。具體計算結果如表5所示:

結合測算結果,可以得到如下幾項結論:

(1)公園城市建設水平差距明顯,整體建設水平有待進一步提升。統計測評結果顯示,深圳得分最高,接近0.643分,其次為廣州、北京、上海,這一結果與以上四座城市綜合實力較強、創新力強、現代化程度高以及注重提升居民生活品質的現狀相吻合。但同時也應該看到,廣州、北京、上海的綜合評分均不到0.6,在加快公園城市建設方面仍有較大的提升空間。公園城市建設質量評價得分排在最后五位的城市分別是蘭州、沈陽、長春、西寧、太原,分別處于東北地區和中西部地區,且經濟結構中資源型、加工制造型產業所占比重均較大,從而影響到公園城市建設水平評分。其中太原市的公園城市建設評價得分為0.198分,尚達不到深圳市得分值的1/3。

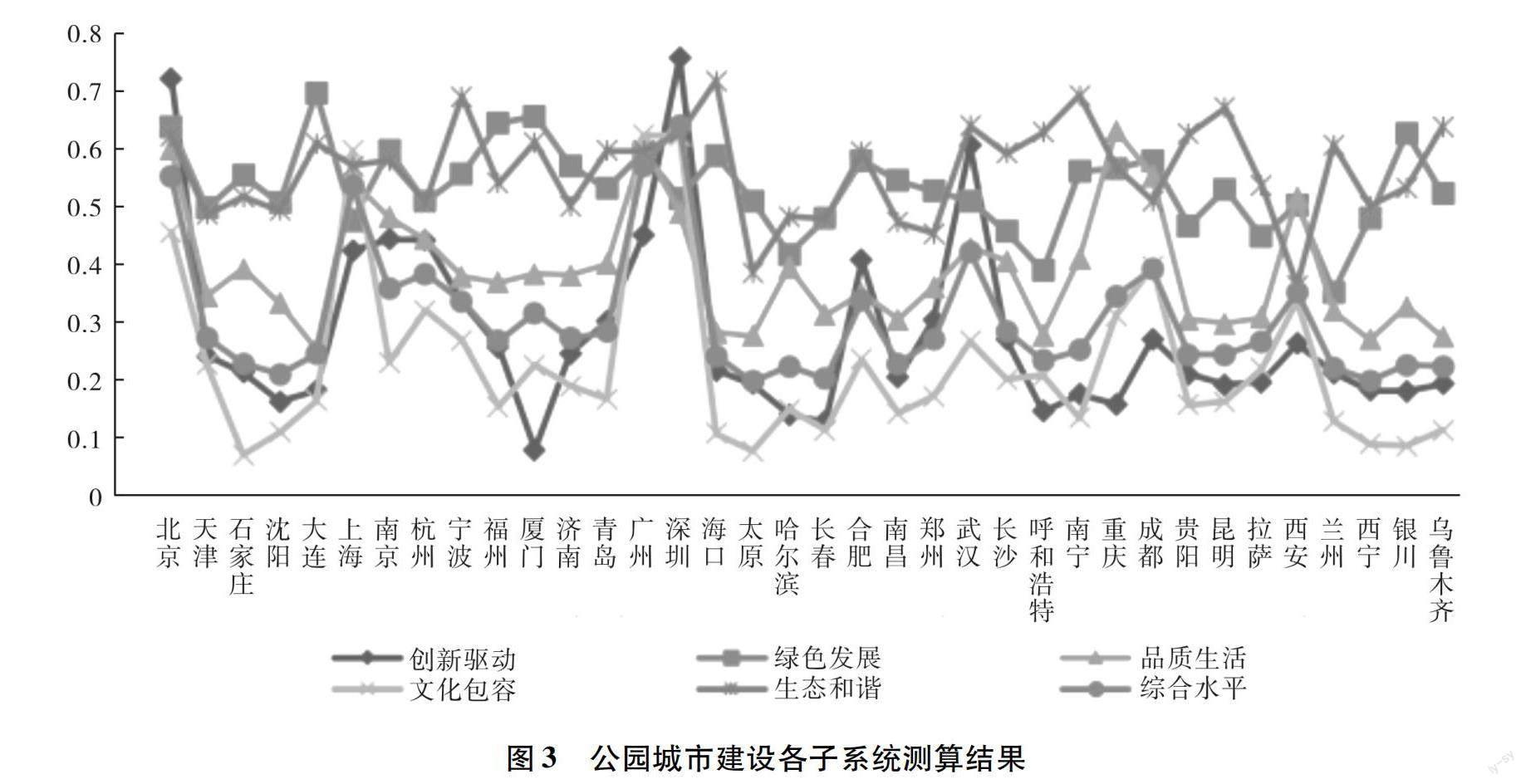

(2)公園城市建設評價結果呈現出較為明顯的空間差異性。研究進一步結合各樣本城市所處在東部、中部、西部不同地區的狀況,結合圖3的分析可以看出,處于東部地區的樣本城市,受經濟發展水平、自然地理條件以及文化水平等因素的影響,其綜合評價值普遍較高,東部地區城市在創新驅動、綠色發展等五個子系統評價值均處于領先位置,排名前十位的城市中有六位地處東部地區,而排名后十位的城市均屬于中西部地區;此外,處于西部地區的重慶、西安、貴陽、昆明等城市,在綠色發展、生態環保等方面也具有一定的優勢,如生態和諧子系統,西部地區評價值為0.575分,而中部地區僅為0.514分,從而在公園城市建設方面形成了較為典型的“中部洼地”局面。

(3)公園城市建設在各子系統評價上存在顯著差異,其中綠色發展、生態和諧兩個子系統的得分普遍高于綜合評價得分,品質生活、創新驅動兩個子系統的得分與綜合評價得分趨勢基本保持一致。

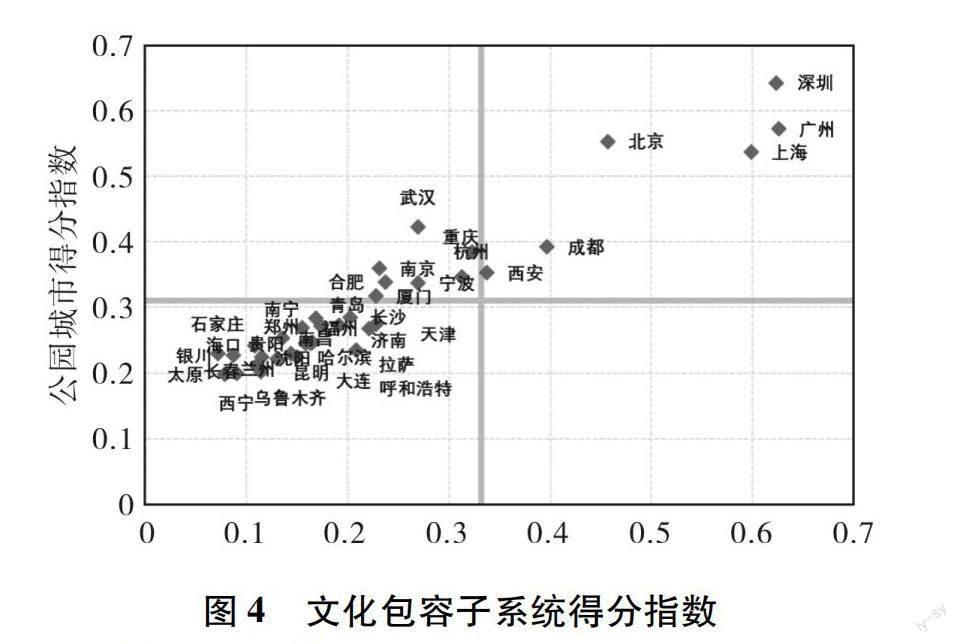

進一步分析文化包容子系統評價得分指數可以看出,所選取的36座樣本城市中,有33座城市的文化包容子系統得分值均低于其綜合評價得分值,僅有北京、廣州、成都三座城市的文化包容子系統得分值高于其綜合評價得分值,體現出在加強公園城市建設過程中,應進一步加強文化的傳承、弘揚,體現文化的價值引領力量,促進城市自然經濟與人文社會系統的融合,為新階段城市發展注入文化活力。

五、結論與建議

研究在明確我國公園城市建設的內涵及實踐要求的前提下,從創新驅動、綠色發展、品質生活、文化包容、生態環保五個維度,構建了公園城市建設水平的統計測度體系,并選取我國27個省會城市、4個直轄市和5個計劃單列城市作為樣本城市展開實證研究,研究得出如下結論:

第一,當前我國公園城市建設已經取得了一定的成績,其中深圳、廣州、北京、上海四座城市相對而言城市建設水平較高。但是從總體來看,我國不同城市之間的建設水平差距明顯,大多數城市的建設水平整體上處于中下游,公園城市建設的總體質量有待于進一步提升。

第二,我國公園城市建設水平呈現出明顯的空間差異性。綜合分析東、中、西部地區樣本城市評價結果可以發現,公園城市建設水平呈現出東部地區高、中西部地區低的特征,且體現出典型的“中部洼地”態勢。東部地區城市在創新驅動、綠色發展等方面具有明顯優勢,而西部地區城市在品質生活等方面也具有一定優勢,中部地區城市受自然地理條件、經濟社會發展水平的制約,公園城市建設水平相對較低。

第三,從公園城市建設的各子系統評價情況來看,城市綠色發展、生態和諧兩個子系統的得分普遍高于綜合評價得分,品質生活、創新驅動兩個子系統的得分與綜合評價得分趨勢基本保持一致,而文化包容子系統通常落后于公園城市建設的綜合水平。因此,應進一步加強公園城市建設中文化的力量,體現文化價值引領作用。

結合以上研究結論,筆者就今后如何促進我國公園城市建設水平的提升,提出如下建議:

一是應進一步提升公園城市建設的水平。公園城市的建設代表了我國城市創新性、可持續性建設的新方向,也標志著我國城市治理理念的新發展。有別于以往的森林城市、花園城市等提法,公園城市的建設注重人的生活品質,注重城市的人文意蘊,是“產、城、人、文”的有機統一。因此,應秉承新發展理念,促進城市朝著創新發展、綠色發展、品質生活、文化包容、生態和諧的方向努力提升。

二是應促進不同區域公園城市建設的均衡發展。受自然地理條件以及所在地區經濟社會文化發展水平等因素的制約,公園城市建設水平的空間差異性仍將持續存在。中部地區應充分把握以人為中心的新型城鎮化建設,明確中部地區公園城市建設面臨的重大問題,謀劃新時期新階段中部城市崛起的戰略思路,加快公園城市建設進程。

三是應凸顯公園城市建設中的文化因素。城市是文化的容器,文化是城市的靈魂。在公園城市建設過程中要重視文化因素,延續城市歷史文脈,彰顯城市文化精神,塑造歷史文化與現代時尚交相輝映的公園城市文化景觀,在城市建設中努力體現城市獨具特色的文化魅力和影響力。

參考文獻:

[1]Humphreys J, Novicevic M M, Hayek M, et al. Disharmony in New Harmony: insights from the narcissistic leadership of Robert Owen[J]. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2016, 2015(1):10032-10032.

[2]史舸,吳志強,孫雅楠.城市規劃理論類型劃分的研究綜述[J].國際城市規劃,2009(1):48-55,83.

[3]Frederick Law Olmsted. Public Parks and the Enlargement of Towns (The Rise of urban America)[M]. Ayer Co Pub,1970.

[4]Ebenezer Howard. Garden Cities of Tomorrow[M]. Cambridge: MIT Press,1965.

[5]王飛.“花園城市”新加坡探秘[J].生態經濟,2006(1):126-129.

[6]聯合國環境規劃署推出《綠色城市宣言》[J].風景園林,2005(1):99

[7]錢學森. 園林藝術是我國創立的獨特藝術部門(一九八三年十二月七日)[J].城市規劃,1984.

[8]聯合國開發計劃署,清華大學中國發展規劃研究院,國家信息中心.中國人類發展報告特別版(歷史轉型中的中國人類發展40年:邁向可持續未來)[R].北京:中國出版集團,2020.

[9]趙建軍,趙若璽,李曉鳳.公園城市的理念解讀與實踐創新[J].中國人民大學學報,2019(5):39-47.

[10]金元浦.公園城市:我國城市發展戰略的新高度[J].江西社會科學,2020(12):230-237.

[11]房瑋.公園城市:美麗中國的未來城市形態[N].學習時報,2020-04-22.

[12]史云貴,劉晴.公園城市:內涵、邏輯與綠色治理路徑[J].中國人民大學學報,2019(5):48-56.

[13]吳鋼,趙萌,王辰星.山水林田湖草生態保護修復的理論支撐體系研究[J].生態學報,2019(23):8685-8691.

[14]任亮,張海濤,魏明珠,李題印.基于熵權TOPSIS模型的智慧城市發展水平評價研究[J].情報理論與實踐,2019(7):113-118,125.

[責任編輯、校對:葉慧娟]