“會稽乃報仇雪恥之鄉”

摘 要:作為辭世前留下的最后幾篇作品之一,《女吊》對理解魯迅一生思想有著特殊價值。然而近年來有學者提出,魯迅在該文中“發明”了女吊身上本不具備的“復仇精神”。這一問題對中國近現代民俗文化研究與從根源上把握魯迅的思想體系,都具備重要意義,故而研究希望通過對江南地區目連戲與民俗文化中“女吊”形象演變史的系統梳理,結合明清兩代的歷史文化背景,深入解讀魯迅視“女吊”為“復仇”象征的理據為何,進而指出在《女吊》中,魯迅敏銳地發現了在官方的正統敘述之外,還存在著一個充滿“報仇雪恥”精神的江南文化傳統;因此,他以民間文化為立足點,通過提取出其中最富異質性、反抗性的地方文化核心要素,對“正史”和“正統”進行了重新解讀與批判,更進一步,試圖通過個人書寫重塑新的鄉邦文化,建構他所期望的地方文化傳統和知識譜系,這同時也是魯迅所秉持的啟蒙精神的重要體現。

關鍵詞:魯迅;女吊;目連戲;復仇

中圖分類號:I206.6? 文獻標志碼:A? 文章編號:1006-0766(2023)02-0046-11

作者簡介:劉云,上海外國語大學文學研究院副研究員(上海 200052)

基金項目:國家社會科學基金后期資助一般項目“傳教士,方言圣經與近代上海地方意識的建構”(19FZWB033)

① 苗帥:《〈女吊〉:“故事新編”一種——被發明的“復仇”與作為方法的“民間”》,《文學評論》2020年第2期。

② 目前可見的紹興地區目連戲晚清至民國年間抄本大致可分為“調腔”與“亂彈”兩大體系,主要包括《調腔目連戲咸豐庚申年抄本》(以下簡稱庚申本)、《浙江省新昌縣胡卜村目連救母記》(以下簡稱胡卜本)、《紹興救母記》《紹興舊抄救母記》(以下簡稱舊抄救母記)等。

“女吊”是一個“帶復仇性的,比別的一切鬼魂更美,更強的鬼魂”。魯迅《女吊》中開首的這句話,在今天讀來依然有著驚心動魄的力量。考慮到該文乃魯迅辭世前一個月留下的最后幾篇作品之一,它對于理解魯迅一生思想的意義,更為重大。然而近年來,隨著紹興目連戲抄本整理工作的進展,越來越多的研究者發現了現存的晚清至民國時期紹興目連戲抄本中“女吊”故事與魯迅的敘述闡釋有著較大差異,故而進一步提出了魯迅是否在該文中“發明”了女吊身上本不具備的“復仇精神”的疑慮。①由于這一問題不僅對從根源上把握魯迅的思想體系,同時對中國近現代民俗文化研究而言,都有著至關重要的意義,故而本文希望較為徹底地梳理自明代以來江南地區目連戲抄本中“女吊”故事的源流,厘清其發展變化的脈絡。在此基礎上,結合明清兩代的歷史與民俗文化背景,探索魯迅將女吊視為“復仇”象征的理據為何。而魯迅又是怎樣通過對“女吊”故事的敘述與闡釋,建構了解讀地方傳統文化的全新可能性,這對于我們今天處理與傳統文化的關系又能提供何種啟示,則是本文將深入探討的問題。

一、“童養媳”還是“妓女”——目連戲女吊故事源流考

在目前可見的晚清直至民國的紹興目連戲抄本中,②女吊的故事有一個相對穩定的構型:女吊本名玉芙蓉,被賣入勾欄,遭虔婆打罵凌辱,不堪折磨,上吊后變為厲鬼。由于橫死,必須“討替代”才能超生,故而淹留人間20余年。恰逢董員外之妻陳氏院君路遇二騙子勸賑,董院君捐助金釵一股以祈求子嗣,其夫歸家知妻被騙,將其毆打后趕出家門,董院君流落街頭準備自盡。男吊女吊趕來“討替代”,女吊獲勝,成功誘其自殺。最后女吊上臺,告誡觀眾珍惜生命。

由于這個故事與魯迅在《女吊》中的敘述相去甚遠,故而引起了諸多學者對魯迅記憶之可靠性的懷疑。《魯迅全集》釋“楊家女”曰:“應為良家女。據目連戲的故事說:她幼年時父母雙亡,嬸母將她領給楊家做童養媳,后又被婆婆賣入妓院,終于自縊身死。”【見《女吊》文后注釋,魯迅:《魯迅全集》第6卷,北京:人民文學出版社,2005年,第644頁。】這一解釋并不是很有說服力,有研究者指出,在目前可見的女吊故事版本中,“并不見兩次被賣,先做童養媳后入妓院的說法”,因而認為這則注釋“注釋者顯然參照了某個妓女故事版本,由于其與魯迅提供的童養媳一說無法匹配,于是采取了將兩種說法拼合的處理方法”。【苗帥:《〈女吊〉:“故事新編”一種——被發明的“復仇”與作為方法的“民間”》,《文學評論》2020年第2期。】這是很有可能的。然而,魯迅記憶中的“童養媳”或“兒媳”故事,盡管在目前的紹興目連戲抄本中并未見到,但是由于目連戲是一個復雜的系統,每個村鎮的戲班都有自己獨特傳承的演出本,現存抄本的數量比起曾經存在過的豐富多彩的演出形式而言只是九牛一毛;所以,現存紹興抄本中并未發現魯迅講述的童養媳故事,這一事實不足以否定魯迅記憶的可靠性。恰恰相反,綜合審視目前已有的安徽、江蘇、浙江等地的目連戲抄本,追根溯源,結果顯示,魯迅記憶中的“童養媳”故事,實際上是獨立于現存的妓女故事、流傳于江浙地區的另一個女吊故事體系。由于筆者目前所見的論文均未就此做出較為系統的梳理,故而本文不揣繁瑣,希望將“童養媳/兒媳”系統女吊故事在江浙地區的流行情況,以及“童養媳/兒媳”與“妓女”故事系統間可能的交匯流變狀況,做一簡單介紹,以幫助我們更好地了解魯迅對女吊形象的解讀究竟源自何來。

目前所發現最早的目連戲劇本,是鄭之珍所撰《新編目連救母勸善戲文》,現存明萬歷十年(1582)新安鄭氏高石山房刻本(以下簡稱“鄭本”),藏國家圖書館。魯迅藏書中亦有此本。【丸尾常喜:《“人”與“鬼”的糾葛》,秦弓譯,北京:人民文學出版社,1995年,第38頁。】目前學界公認,鄭本與江浙地區的目連戲發展有著相當密切的聯系,是后者的源頭之一。鄭本中盡管并無《男吊》《女吊》等出,但與現存紹興目連戲中常見的“女吊故事”相比,有一些與魯迅所敘緊密相關的元素,十分值得重視。

在鄭本中,女吊盡管尚未以一個獨立角色的形象出現,但在《修齋薦父》一出中,已經出現了女吊故事的雛形:

王舍城中颯颯悲風起,好人家男女去做賊,發告到官,死在牢獄里,這便是囚死的孤魂。(合)來趕甘露會。(走一轉)王舍城中颯颯悲風起,媳婦受不得婆婆氣,冤枉叫皇天,懸在高梁底,這便是吊死孤魂。(合前)(走)王舍城中颯颯悲風起,好人家女兒賣在勾欄內,受不得亡八氣,跳在長江里,這便是淹死的孤魂。(合前)(走)王舍城中颯颯悲風起,孤獨鰥寡無衣食,四面去哀求,倒在中途里,這便是餓死的孤魂。(合前)王舍城中颯颯悲風起,莊家砍柴種田地,遇著那惡虎與毒蛇,傷在深山里,這便是咬死的孤魂。(合前)(眾走,唱)可憐見(疊)孤魂野鬼掛高幡(疊)特來招集愿你都來赴佛會,那寒者添衣饑者足食,來此良因同生樂地。【《修齋薦父》,鄭之珍:《新編目連救母勸善戲文》,明萬歷十年(1582)新安鄭氏高石山房刻本。】

鄭本這一出中邀請了各色各樣的“橫死鬼魂”即俗稱的“五殤鬼”來“趕甘露會”,其中最值得注意的是“吊死孤魂”和“淹死孤魂”的身世:在這里,“吊死孤魂”也就是后來“女吊”的原型,被明確地描述為“受不得婆婆氣,冤枉叫皇天,懸在高梁底”的兒媳婦,而“淹死孤魂”才是“好人家女兒賣在勾欄里,受不得亡八氣,跳在長江里”的妓女。前者的故事明顯地指向了魯迅回憶中“備受虐待以致投繯”的童養媳女吊故事,而后者的身世卻近于紹興目連戲中現傳的“女吊”妓女玉芙蓉的形象。在后世的目連戲演出中,存在著大量由鄭本中的一句或者一段話發展出的獨折戲或“小戲”,如《紹興救母記》中的《孝婦》《弄蛇》《背瘋》等均屬此類。所以女吊故事在演出過程中逐漸融入別的元素發展豐富為獨立的一出,也是符合目連戲的發展規律的。

《修齋薦父》一出后來在紹興目連戲中演變為《施食》(或名《焰口》),查考目前各本均有,且從唱詞來看,與鄭本的親緣關系十分明顯,傳承有序。而這一出在目連戲的演出中也占據十分重要的地位:目連戲在紹興的演出形式大致可分為兩種,一種是由“目連班”全本搬演《目連救母記》,即狹義的“目連戲”;另一種則是由專業戲班出演的“平安大戲”,然其中亦需穿插《目連救母記》中“極為觀眾所熟知的、出現鬼魂的折子及某些宗教‘儀式,如《男吊》、《女吊》、《跳無常》,及‘起殤‘施食‘燒大牌等”。【徐宏圖:《浙江目連戲概述》,中國藝術研究院戲曲研究所等編:《目連戲研究文集》,合肥:安徽省藝術研究所,1988年,第191頁。羅萍:《紹劇發展史》,北京:中國戲劇出版社,1996年,第120頁。】“施食”一出并不像《男吊》《女吊》《無常》那樣精彩而為觀眾喜聞樂見,它成為“平安大戲”中不可替代的一部分,主要是由于其在目連戲演出的民間信仰目的中承擔了重要的結構功能。而查考《施食》的戲文,與鄭本的結構頗為相似,如上引邀請“五殤鬼”來趕甘露會的段落,庚申本為:

選科場中沒文字急死孤魂,速降壇前。(科場上調介)人家兒女縊死高梁孤魂,速降壇前。(紅神上調介)枉死城中颯颯[悲]風起,充、流、斬、絞死在獄中內。這樣死也的,那樣死也的,這都是悔死孤魂。你來受(又),甘露味。英雄好漢死在沙場孤魂。(照前)淫婦孤魂。(照前)起兇心殺死親丈夫孤魂。(照前)猛虎傷人,死在山林地,咬死孤魂。(照前)子死母前,母送兒歸,早死孤魂。(照前)暴露尸骸,死在荒郊地,餓死孤魂。【《調腔目連戲咸豐庚申年抄本》,肇明校訂,臺北:財團法人施合鄭民俗文化基金會,1997年,第161頁。】

這里的“紅神”便是庚申本“禮”字本第十一出“女紅神”中出場的“女吊”;因此,鄭本《修齋薦父》中“吊死孤魂”與后世“女吊”間的源流關系也是相當明顯的。而從鄭本含冤而死的兒媳衍生出來的“兒媳/童養媳”女吊故事系統,在江浙地區也一直流傳下來。如江蘇高淳陽腔目連戲中“爭討替代”的“吊死鬼”,便完全從鄭本中繼承了“受不得公婆氣,吊死在高梁”的身世;【《陽腔目連戲》中,江蘇省劇目工作委員會編印,1957年,第134頁。】學者普遍認為,陽腔目連戲和紹興目連戲間有著緊密的親緣關系,尤其紹興目連戲中的“女吊”“無常”等折,其故事雛形均來自陽腔本。【徐斯年:《漫談紹興目連戲》,壽永明、裘士雄主編:《魯迅與社戲》,南昌:江西人民出版社,2005年,第156頁。】徐宏圖在梳理浙江目連戲的變種永康醒感戲時,亦指出作為其代表劇目之一的《毛頭箱》,“演童養媳錢花姐吊死后,冤魂入地獄喊屈,驚動閻王,放其還陽與貨郎成親。亦與紹興《救母記·女吊》中的楊家女(或作‘良家女)相似,或為該出戲的改寫”。【徐宏圖:《浙江目連戲概述》,中國藝術研究院戲曲研究所等編:《目連戲研究文集》,第204頁。】而柯靈也回憶自己幼時聽到的目連戲中有如下唱詞:“奴奴本是良家女,從小做一個養媳婦,公婆終日打罵奴,懸梁自盡命嗚呼!”【柯靈:《神·鬼·人(戲場偶拾)》,《萬象》第2年第8期,1943年2月。另外, “良家女”并不一定是從“妓女”系統里繼承而來的,故而也不能證明“童養媳”系統晚于“妓女”系統,因為“良家女”或“好人家兒女”是目連戲中十分常見的表述方式,如《舊抄救母記》中敘及五殤鬼時,頻繁使用了該詞,“好人家兒女前去求科舉,命運蹉跎,金榜無名字,失志懷憂,急死科場里”,“好人家兒女色眼偷情趣,不顧人倫,哪怕天和地,遇著親夫,一命喪殘生”,等等。】結合從鄭本到永康醒感戲的流傳情況,柯靈回憶的很可能就是不同于現存抄本的、流傳于浙江地區的另一個系統的“女吊”故事,這也從側面證明了魯迅的記憶由來有自。

縱觀目前存留的各個版本的女吊故事,其中都蘊含著強烈的不平與反抗的精神,尤以“兒媳/童養媳”系統為甚。在該系統的代表陽腔目連戲中,女吊被特意塑造為厲鬼中尤其兇惡厲害的一位,亦即魯迅所言“比別的一切鬼魂更美,更強的鬼魂”,不僅使人、甚至會讓其他的鬼感到畏懼:如《出神》一出中,吊死鬼下場時“場現雷火,吊死鬼又作鷂子翻身狀上”,將試圖勸說她的吉利鬼嚇得“躲于臺角”,悄悄感嘆道:“吊死鬼好不厲害,我在陽世聞聽人言,陰世吊死鬼厲害,今日一見,話不虛傳!”在柯靈的回憶中,女吊的形象也“‘如中風魔,滿臉都是殺氣”。【柯靈:《神·鬼·人(戲場偶拾)》,《萬象》第2年第8期,1943年2月。】女吊特別“厲害”是由于她在陰世間多年始終“不忘仇冤”,無論是《毛頭箱》中的錢花姐“吊死后,冤魂入地獄喊屈,驚動閻王”,還是陽腔目連戲中借天尊之口責備吊死鬼死后數十年依然冤氣沖天,不想自己對公婆丈夫失于敬重,卻一心“苦苦的向陽間陷害他們”,【《陽腔目連戲》中,第138、141頁。】都顯示了該形象中包含著強烈的不愿屈服的“復仇的怨念”。【伊藤虎丸:《魯迅的“生命”與“鬼”》,《文學評論》2000年第1期。】

然而,為何鄭本中作為妓女的“溺死孤魂”的身份,在后世目連戲的演出中,卻與“吊死孤魂”的身世交換,最終形成了“女吊”玉芙蓉的故事呢?丸尾常喜認為,紹興目連戲中的“女吊”妓女玉芙蓉的故事“是借鄭之珍本的《齋僧濟貧》中登場的賽芙蓉的形象發展而成的”,賽芙蓉本為妓女,不堪打罵之苦,“逃出妓樓后被鴇母追趕,得到羅卜的幫助后終于逃出,出家遂愿”。【丸尾常喜:《浙東目連戲札記》,壽永明、裘士雄主編:《魯迅與社戲》,第207頁。】在現存的紹興目連戲抄本中,賽芙蓉的故事盡管仍然保存,但她的名字卻被改為“賽紅”“水紅”,顯然是由于女吊“玉芙蓉”已經從這個來源形象中借走了“芙蓉”一名,故而需要為她改名以免混淆;而“賽紅”“水紅”之“紅”字,與紹興稱女吊為“紅神”,之間或許也存在關聯。

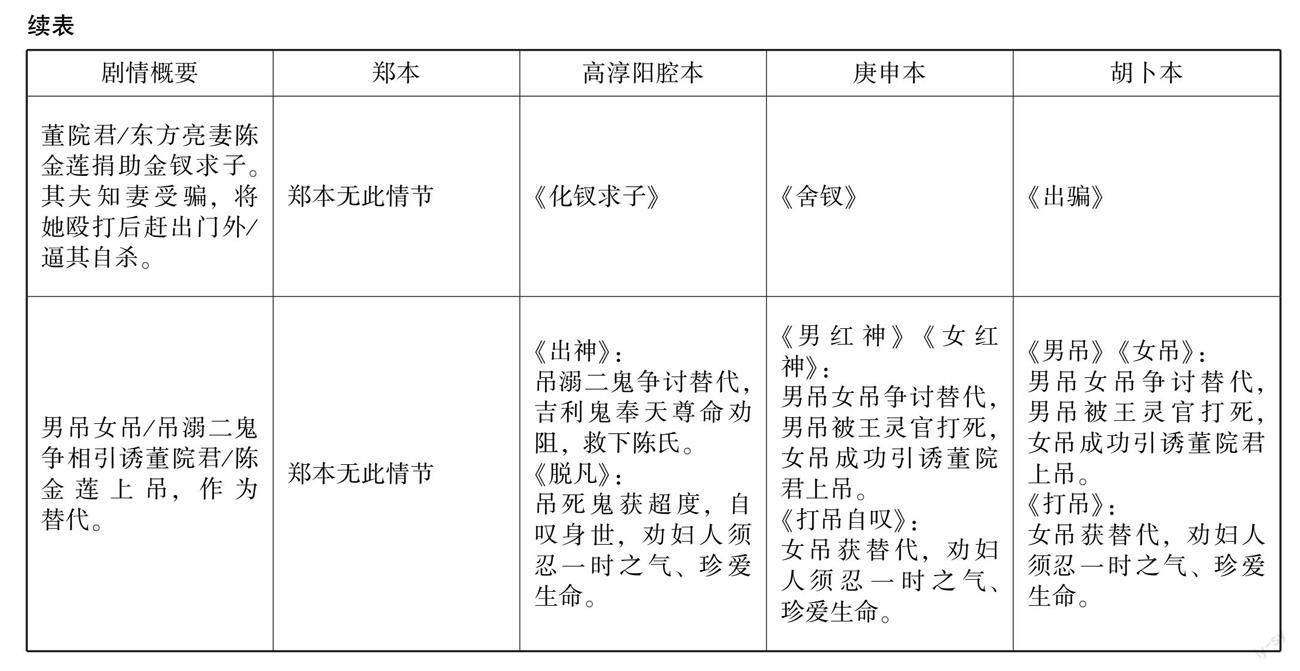

可以看出,“賽芙蓉”的故事與“溺死孤魂”的身世頗有相似之處,故而在二者合流成為妓女故事系統的“女吊”玉芙蓉形象之后,原先的“溺死孤魂”的身世便難以在戲文中保存了,否則容易造成混亂。因此,這也對女吊玉芙蓉故事中的另一個重要組成部分——董院君被騙舍釵的流變,造成了顯著影響。趙景深先生早已指出,這個故事是由“《西游記》‘劉全進瓜的一節”演變而來的。【趙景深:《目連救母的演變》,《趙景深文存》,上海:上海古籍出版社,2016年,第463頁。】目前,“舍釵”故事最為完整的構型,是流傳于高淳、溧陽至皖南一帶的陽腔目連戲中的“東方亮逼妻上吊”,大致與朱今所述相同,講述東方亮妻陳金蓮被騙舍金釵助賑,東方亮回家后得知此事大怒,逼妻自縊,引起吊溺二鬼爭討替身,其妻終為天尊所救的故事。【《陽腔目連戲》中,第130-142頁。參見黃文虎:《高淳陽腔目連戲初探》,中國藝術研究院戲曲研究所等編:《目連戲研究文集》,第186頁。】而對比這一故事與現存于紹興目連戲女吊故事中的“舍釵求子”至“打吊”諸出所敘,既有明顯的親緣關系,又有不可忽視的差別,故特將其故事情節列表如下,以供分析其異同:

可以看出,這里有一個非常值得注意的差別:盡管陽腔目連戲和紹興目連戲中的舍釵故事都使用了鄭本《行路施金》中的相關情節作為緣起,但陽腔目連戲在東方亮妻上吊時是“吊溺二鬼”相爭,而紹興目連戲則是男吊女吊相爭。為何會有這個差別呢?一種解釋可能是,如上文所述,鄭本中“好人家女兒賣在勾欄內,受不得亡八氣,跳在長江里”的“淹死孤魂”的身世被女吊玉芙蓉的形象融合吸收之后,采用“妓女系統”的紹興戲各抄本,都在這一出中取消了吊溺二鬼爭討替代的原始設定,而將之改為男吊女吊討替代;而由于男吊“七十二吊”的表演非常受歡迎,所以這一設定也被繼承了下來,進而影響了“童養媳系統”,成為紹興目連戲普遍的劇目設置。一個有力的證據,便是目前留存《施食》一出戲文的庚申本、胡卜本和《舊抄救母記》等抄本,在“請五殤鬼”的情節中,縊死孤魂、餓死孤魂、咬死孤魂(虎傷、蛇傷)等基本設定與鄭本一致,還增加了鄭本中沒有的“科場鬼”“沙場鬼”“淫婦孤魂”等,但唯獨鄭本中的“淹死孤魂”不見了,這應當說是相當奇異而不自然的設定,因為“淹死”即使在今日也是農村相當常見而又令人恐懼的意外死亡方式,而淹死鬼“討替代”的迷信也與吊死鬼討替代一樣深入人心。故而在《施食》的“請五殤”中不見淹死鬼,筆者認為非常有可能是上述影響的結果:考察目前所存的江南地區目連戲抄本,大凡女吊身世歸屬于“兒媳/童養媳”系統的,如鄭本、高淳陽腔本,“放焰口”一場中所請五殤鬼均有“淹死鬼”;而女吊屬于“妓女系統”的,則如上文所述,多缺少淹死鬼形象。因此,魯迅在《女吊》中明確記載“請五殤鬼”中包括淹死鬼,這或許也是一個旁證,證明他當年所看的確有可能是“童養媳”而非“妓女”系統的目連戲。

二、復仇者:作為厲鬼的女吊

在證明了魯迅記憶的可靠性之后,我們需要面對的是另一個更為重要的問題:女吊是否具有“復仇性”的特質?或者說,在《女吊》一文中反復詠嘆的“復仇”,到底是出于魯迅的“發明”,還是該形象本身在民間文化傳統中就承載了這樣的文化記憶,魯迅只是敏銳地捕捉到了這一點并將之闡述出來?

要理解這個問題,我們必須詳細梳理目連戲的功能與意義。與一般的戲劇不同,“目連戲的形式、內容、作用和特點,都緊緊扎根于民間信仰和民間宗教的土壤之中,與當地民間宗教心理基礎有著十分密切和廣泛的聯系。……(群眾)較多關心的,不是目連戲的唱腔和動作,而是目連戲與鬼神間的神秘聯系”。【蔡豐明:《紹興目連戲與民間鬼神信仰》,壽永明、裘士雄主編:《魯迅與社戲》,第164-165頁。】所以目連戲的演出一向具有雙重性,表面上它是演給臺下的觀眾看的,但演出的根本目的不在于娛樂鄉民,而在于“酬神祀鬼”,為了祈求神靈護佑、安撫鎮定無歸依之處的鬼魂。所以“起殤”一直是目連戲和“平安大戲”中不可缺少的組成部分,其意義正如魯迅所說,是請“種種孤魂厲鬼,已經跟著鬼王和鬼卒,前來和我們一同看戲”。【魯迅:《女吊》,《魯迅全集》第6卷,第642頁。】而時至今日,在紹興地區的民俗學調查依然發現,“搬演目連戲的實際情況”往往是出于當地發生了火災、水災等災禍,傷亡慘重,或“當地有了五殤,或有疫癘”,認為有鬼作祟,便“以目連戲許愿”,以求“消災弭禍,祀鬼驅疫”,平息怨鬼的怒氣,祈求鬼神的幫助。【蔡豐明:《紹興目連戲與民間鬼神信仰》,壽永明、裘士雄主編:《魯迅與社戲》,第168頁。】王端履便曾記載過清代演目連戲以“禳蝗”的做法:

偶閱章苧白楹《諤崖脞說》,載:“江南風俗,信巫覡,尚禱祀;至禳蝗之法,惟設臺倩優伶搬演《目連救母傳奇》,列紙馬齋供賽之,蝗輒不為害。”又言:“自康熙壬寅(一七二二),在建平,蝗大至,自城市及諸村堡,競賽禳之,親見伶人作劇時,蝗集梁楣甚眾,村氓言神來看戲,半本后去矣。已而果然。如是者匝月,傳食于四境殆遍,然田禾無損者,或賽之稍遲,即轟然入隴,不可制矣。”【王利器輯錄:《元明清三代禁毀小說戲曲史料》,上海:上海古籍出版社,1981年,第127頁。】

在這個意義上,目連戲可以被認為是“民間鬼靈信仰中的一種特殊表現形態”。【蔡豐明:《紹興目連戲與民間鬼神信仰》,壽永明、裘士雄主編:《魯迅與社戲》,第166頁。】其中,最為關鍵的部分,則是對橫死鬼魂“五殤惡鬼”的安撫和控制。在中國民間信仰中,“五殤惡鬼”是厲鬼的一種。“基本上,古人非常畏懼那些在非正常的狀態下去世,或無人葬埋、奉祀的死者,并且稱之為‘厲或‘厲鬼。‘厲這個字,在古代文獻中,往往蘊含有‘疾病、‘罪惡或‘惡鬼的意思。這三層意思,事實上也常常互相糾結在一起”。【林富士:《孤魂與鬼雄的世界:北臺灣的厲鬼信仰》,臺北:臺北縣立文化中心,1995年,第14頁。】因此,“厲鬼”可以分為死于非命或無后祭祀的兩大類鬼魂,而這類鬼魂之所以特別危險、令人畏懼,是因為民眾普遍認為這種怨恨不能平息的鬼魂,會將其憤怒發泄在陽間的世界上,對活人展開報復,即“作祟”。早在春秋時期,《左傳》便記載了鄭國大夫伯有被殺后,化為厲鬼,作祟殺死自己的兩個仇人伯駟和公孫段的故事,子產評論道:“匹夫匹婦強死,其魂魄猶能馮依于人,以為淫厲。”【《左傳·昭公七年》,郭丹等譯注,北京:中華書局,2012年,第1691頁。】這里的“強死”指的便是死于非命、非因病老等自然原因而死。“這種厲鬼,由于無人奉祀,或是遭受冤屈或各種慘痛的意外災害而死,故無法在另一個世界獲得安息。因此,他們往往會回到活人的世界,以威嚇和恐怖的手段,求覓飲食或供養,或是復仇、泄恨”。厲鬼復仇的對象可以是特定的個體,如桂英向負心郎王魁索命;也可以是不特定的當地一般民眾,如最令人恐懼的“厲疫”,即今天所說的瘟疫、流行病乃至一般的疾病,便常被認為是“厲鬼作祟”的結果,故而需要“禱于厲”以祈求平息后者的怒氣。【林富士:《孤魂與鬼雄的世界:北臺灣的厲鬼信仰》,第16、174-175頁。】前者的個體性復仇在現代語境下更容易被理解,甚至被當成“復仇”的唯一形式;而后者所代表的群體性的“報復”卻常因其規模過大而顯得欠缺“對等性”,使得我們往往會忽略其中含有的“復仇泄恨”的特性。然而正如魯迅所言,不公平不對等的“報復”依然是“報復”,特別當受害者的怒火爆發的時候,是難以用理性來衡量匡正的:“報復,誰來裁判,怎能公平呢?便又立刻自答:自己裁判,自己執行;既沒有上帝來主持,人便不妨以目償頭,也不妨以頭償目。”【魯迅:《雜憶》,《魯迅全集》第1卷,第236頁。】只有在了解這一點后,我們才能充分理解民間信仰中對“厲鬼復仇”的界定和強烈的恐懼。

因此,通過祭祀的手段來討好安撫厲鬼,便也成為民間信仰中重要的組成部分。如上文所述目連戲演出的主要目的之一,便是祭祀當地以“五殤惡鬼”為代表的厲鬼,以換取地方平安。更進一步,厲鬼甚至可以在民間信仰中獲得“神”的地位。魯迅在《五猖會》中記載過的“五猖神”即“五通神”,其起源傳說之一便是亡國之君絕嗣無后,“其鬼無歸故與人為厲”,引發疫疾,百姓畏懼,因此建廟祭祀。【李覯:《邵氏神祠記》,《直講李先生文集》卷二十四,景江南圖書館藏明刊本。】同時,也早有紹劇研究者注意到了紹興民俗文化中對“女吊”的特別尊崇,并由此推斷這是女吊在目連戲中占據特殊地位的原因:“在紹興的樊江老岳廟中,置有各種非正常死亡的鬼魂(五殤)的塑像之處,稱為‘陰司間,女吊卻不在其內,供祀女吊的,另有一處建造得小巧精美、雕花鎏金的神龕,中坐一位鳳冠霞佩的端莊女神塑像,神龕的匾額上,題為‘鳳(紅)神。”【羅萍:《紹劇發展史》,北京:中國戲劇出版社,1996年,第205頁。】稱女吊為“紅神”,在紹興目連戲抄本中亦有所體現,如上引庚申本便是,這與魯迅的回憶也是相符的。實際上,厲鬼由于各種原因被升格為“神”的情況在民間并非鮮見,除上文所舉“五猖神”外,如石碇“姑娘廟”中所祭祀的主神“魏姑娘”,相傳便是一位因情所困而自殺的女子,林富士指出,魏姑娘“可說兼具‘無后乏嗣和‘橫死(自殺尤其是其中最為兇惡的一種方式)兩種厲鬼的性質”,【林富士:《孤魂與鬼雄的世界:北臺灣的厲鬼信仰》,第101-102頁。著重號為筆者所加。】故而可能讓當地居民感到特別的擔憂與畏懼。在這一點上,選擇自殺的女吊與被奉為神的魏姑娘是相似的。此外,紹興民俗對女吊的特殊尊崇,應當與自六朝以來流傳于江南民間的丁姑信仰有著緊密關聯。按照《搜神記》的記載,丁姑本為丹陽丁氏女,“年十六,適全椒謝家。其姑嚴酷,使役有程,不如限者,仍便笞捶不可堪”,因為難以忍受婆婆的虐待打罵,故而于九月九日上吊自殺,死后顯靈,借巫祝之口,要求以她去世的日子作為所有兒媳婦的假日,使她們免除勞役之苦,由此“江南人皆呼為丁姑。九月九日,不用作事,咸以為息日也。今所在祠之”。【干寶:《搜神記》,馬銀琴譯注,北京:中華書局,2012年,第104頁。】作為“厲鬼成神”的丁姑信仰影響深遠,“息日”風俗直至明代江南地區仍長盛不衰,而民俗學者亦指出,后世重陽節“迎女歸寧”的起源,與“祀丁姑、稱‘息日”密切相關,丁姑信仰所代表的正是上千年來婦女以“迷信”為手段而進行“朦朧的自發斗爭”的精神。【李萬鵬:《重陽又為女兒節》,《民俗研究》1986年第1期。】可以看出,從鄭本中作為“受不得婆婆氣”的兒媳婦形象出現的“女吊”雛形,到魯迅所記載的“后來去做童養媳,備受虐待,終于弄到投繯”的“女吊”身世,都與丁姑信仰有明顯的相似性。所以從這個傳承脈絡推斷,“兒媳/童養媳”系統的女吊,相比“妓女”系統,理當更接近這位“吊神”在江南民間信仰中的本來面貌。

然而,即使是厲鬼在民間信仰中上升為“神”之后,他們身上那種痛苦、冤屈,特別是強大的叛逆與反抗精神,依然令大眾感到恐懼和不安。因為他們的存在,本身便構成了對既定社會倫理秩序的挑戰。正如從丁姑到女吊的民間信仰傳承顯示的,這些被壓迫的女子,通過主動選擇死亡,將自己的憤怒和苦難轉化為蘊含著報復能力的、令人心驚膽戰的力量。在這一意義上,投繯的女性厲鬼,正是數千年來封建倫理制度下女性的吶喊與控訴的具象化體現。魯迅早在1920年代,便注意到了婆媳關系中這種代代相傳的壓迫對人性的扭曲:“人們因為能忘卻,所以自己能漸漸地脫離了受過的苦痛,也因為能忘卻,所以往往照樣地再犯前人的錯誤。被虐待的兒媳做了婆婆,仍然虐待兒媳”;【魯迅:《娜拉走后怎樣》,《魯迅全集》第1卷,第169頁。】“雖然是中國婦女,自然也有一些自立的傾向;所可怕的是幸而自立之后,又轉而凌虐還未自立的人,正如童養媳一做婆婆,也就像她的惡姑一樣毒辣”。【魯迅:《寡婦主義》,《魯迅全集》第1卷,第282頁。】在這一背景下,女吊所代表的挑戰與反叛的精神,也就格外需要被銘記。上文已述,民間信仰認為厲鬼的復仇往往有兩種形式:或者以個體化的形式指向直接虐待她的對象,那么在“婆媳關系”的背景下,便構成了一種對宗法倫常的挑戰;或者以“厲疫”或災禍的形式對地方社會“作祟”,則代表著對她在受難時那些袖手旁觀的“麻木的看客”所構建的“共業”的控訴和報復。無論是哪一種可能性,對既定社會倫理秩序而言,都是相當危險的。尤其在目連戲的演出場景下,這種控訴,很容易令臺下有著類似經歷的婦女共情,從而加倍放大了它的危險性,故需特別予以警惕。這或許一方面可以為后世紹興目連戲中“妓女”系統的女吊故事流傳更廣提供一個解釋,另一方面也讓我們看到,盡管目連戲的唱詞表面上都是“勸善”式的道德說教,但其內核卻孕育了深刻的反抗精神,這也正是清代官府屢次試圖飭禁目連戲演出的真正原因。郜元寶指出,魯迅的復仇觀深受章太炎《復仇是非論》的影響:章太炎為復仇所下的定義是“平不平以使平者,斯謂復仇”,亦即“復仇是在無法通過法律保護公平的人間個人或群體積極地去追求公平正義的必由之路”;而恰恰就在“法律所窮”之處,“當人的悲劇達于極點之時,‘天地被臨時姑且呼喚出來”,寄托著“被虐待者苦痛的呼聲”和對不公不義的憤火,成為被壓迫者尋求正義、進行抗爭的最后手段。【郜元寶:《“人心必有所馮依……”——關于現代文學的傳統》,《遺珠偶拾:中國現代文學史札記》,北京:北京大學出版社,2010年,第9-10頁。】這既是民間信仰的重要存在意義,也正是魯迅在《破惡聲論》等文中肯定民間信仰的原因所在。

三、反抗與復仇:魯迅對“江南文化”的重新解讀

有清一代,目連戲在“演唱已久,常演不絕”的同時,亦“一直為官府所查禁、壓制”,四川、江西、江蘇、浙江等地,均先后多次頒布過飭禁“搬演《目連》”的嚴厲律令,甚至勒令一旦發現有目連戲的演出,“地方官及查街兵役,立將為首之人,拿解枷責,斷不姑寬”,“倘敢故違,立拿保甲戲頭,責懲不恕”,正如劉楨所言:“這種在不同地方、不同時期專門針對一劇的‘飭禁、‘示禁,在中國歷史上是少有的。”而目連戲的“屢禁不止”,亦顯示出其植根在民間文化中的強大生命力。但這也引導我們進一步思考,以“忠孝節義”為倫理訴求、以佛教故事為依托的目連戲,為何在清代官府眼中具有不可忽視的危險性、以至于在各地一再遭到“專門飭禁”的命運?如果說“聚賭藏奸、為害地方”“耗費民財、敗壞風俗”只是“堂皇漂亮的理由和借口”,“根本原因在于目連戲表達了廣大人民群眾的思想感情和理想愿望,與統治階級的思想意義格格不入”,【劉楨:《中國民間目連文化》,北京:北京時代華文書局,2014年,第46、49-50頁。】那么,這種反抗性的精神又是如何具體借由目連戲中的民俗文化元素與程式表現出來的呢?

查考目連戲在清代屢遭官府飭禁的歷史,最早的禁令之一正是于浙江紹興、蕭山等地出現的:“入清后,紹興目連戲更盛,以至官府嚴禁而不止。據清乾隆《紹興縣志》卷十八載,乾隆五十七年十月,知府李亨特為正風俗,制訂十條‘禁令,……其中第九條禁演目連戲曰:‘禁演唱夜戲,每遇夏季演唱《目連》,婦女雜沓,自夜達旦,其戲多悖誕。乾隆五十六出示嚴禁在案。”【徐宏圖:《紹興目連戲的淵源及影響——浙江稀有劇種考略》,《中華戲曲》第50輯,北京:文化藝術出版社,2015年,第253頁。】王端履對李亨特知蕭山時發布的目連戲禁令及民間反應有更為詳細的記錄:“吾郡(蕭山)暑月,歲演《目連救母記》,跳舞神鬼,窮形盡相。鐵嶺李西園太守,(名亨特,后官河東總督。)聞而惡之,勒石示禁通衢。迄今幾六十年,風仍未革。”【王利器輯錄:《元明清三代禁毀小說戲曲史料》,第127頁。】

王端履對李亨特“飭禁目連”的行為頗為不滿,故而他借上文所引之“蝗神看戲”的傳聞,試圖證明目連戲對于護佑地方平安、“消災驅疫”有著重要的作用,并委婉地指責“是在良有司因時制宜,不可舉一而廢百也”。而李亨特的目連戲禁令,實際上是清代康乾年間更大規模的打擊江南民間信仰行動的一個組成部分,其中最出名的乃是湯斌“毀五通淫祠”,亦即魯迅介紹過的“五猖神”。湯斌有“理學名臣”之號,在《請毀淫祠疏》中,他稱自己“奉命撫吳,陛辭之日,蒙我皇上諄諄誨諭,以移風易俗為先務”,到任后,他“仰承德意”,以“上諭十六條”教民,先后禁止了“婦女冶游”“群居寺觀”“迎神賽社”“淫詞艷曲”等一系列吳地風俗,并自豪地宣稱,“若地方有司守臣之法,三年之后,可以返樸還淳,且浮費簡則賦稅足,禮樂明則爭訟息”;但是“惟有淫祠一事,挾禍福之說,年代久遠,入人膏肓,非奉天語申飭,不能永絕根株。蘇松淫祠,有五通、五顯及五方賢圣諸名號,皆荒誕不經,而民間家祀戶祝,飲食必祭,妖邪巫覡,創為怪誕之說,愚夫愚婦,為其所惑,牢不可破”。實際上,從湯斌自己的記述中,亦可反映出五通神民間信仰深植于江南文化之中、屢禁而不可絕,“臣多方禁之,此風稍息,因臣以勘災至淮,益肆猖獗”,故而他呼吁要“請賜特旨嚴禁勒石山巔,令地方官加意巡察,有敢興復淫祠者,作何治罪,其巫覡人等,盡行責令改業”。【湯斌:《湯潛庵集》,上海:商務印書館,1936年,第4-5頁。】然而,盡管動用了最為嚴厲的手段,但按照清人記載來看,收效依然不大,禁令風頭一過,五通信仰又如“野火燒不盡,春風吹又生”般,卷土重來。可見民間文化自有其發展規律,非一紙禁令所能強行改變。

值得注意的是,清代南方的目連戲往往與五猖神信仰有著緊密關聯。清代南方民間的五猖祭儀,大多將五猖神作為驅瘟、逐疫、納吉的對象加以崇拜,并廣泛與其他民間祭神慶典相結合,成為其間的有機組成部分。【茆耕茹:《胥河兩岸的跳五猖》,《張渤信仰儀式的跳五猖》,北京:中華書局,2019年,第20頁。】這一現象在目連戲中十分普遍,“‘放五猖在各地的目連戲演出中都存在,是比較典型的祭祀活動”,有的地方甚至將“起猖祭祀活動……形成系列,加入戲劇表演中。整個演出,充滿神秘色彩和恐怖氣氛”。【劉楨:《中國民間目連文化》,第136頁。】目連戲本就是用于娛神悅鬼、驅災去殃的;因此,將南方普遍供奉的、作為厲鬼信仰重要組成部分的五猖神加入其中,亦屬當然之理。如浙江開化目連戲以“起猖”開場,由文武五猖用嘴咬斷雄雞的脖子、淋雞血于臺上祭臺;【徐宏圖:《浙江目連戲概述》,中國藝術研究院戲曲研究所等編:《目連戲研究文集》,第200頁。】池州目連戲開戲之前要潑豬血于五猖神位上,稱為血祭,以求保一方平安;在演出某些存在危險的戲文如《捉劉氏》時,亦要“由五猖祭叉”,因為用的是真兵刃、恐怕傷及演員;演出結束后,則焚燒五猖面具,表示送神鬼歸位。【王兆乾:《五猖信仰與古代的殤祭》,《祭禮·儺俗與民間戲劇——98亞洲民間戲劇民俗藝術觀摩與學術研討會論文集》,北京:中國戲劇出版社,1999年,第402-403頁。】而且,在紹興地區的大型“迎神賽會”如五猖會上,也通常要演出目連戲的重要折子。這種關系充分說明了二者在民間信仰中的相通性。

五猖神在紹興民俗中有著重要地位,《紹興風俗志》便曾記載過五猖會的盛況,稱其“載譽數百年,馳名數百里”。【金明全:《東關五昌會》,《紹興風俗志》第一冊,北京:學苑出版社,影印本,2017年。】那么,湯斌為何要一心禁絕五猖崇拜呢?表面上的理由是源出于厲鬼信仰的五猖神有著“善惡交融”的特質,但實際上,“正神”和“邪神”的本質分別,主要并不在于是否“賞善罰惡”“導人向善”,而在于是否進入了正統的祭祀譜系、為國家權力所認可。【何維剛:《六朝季子廟祠祀的雅俗交涉》,《中國學術年刊》第40期(春季號),2018年3月,臺北:國立臺灣師范大學國文學系,第54、56頁。】康熙年間由湯斌所主導的“毀淫祠”等一系列行動中,湯斌試圖援引的是康熙帝之《圣諭十六條》以作為“正風俗”的依歸。在“毀淫祠”的行動得到國家支持之后,后續的措施是試圖在江南地區引入“正神”,如文昌、關帝等來“抵抗民間邪神”。【王健:《明清江南毀淫祠研究——以蘇松地區為中心》,《社會科學》2007年第1期。】李天綱明確地指出,湯斌毀淫祠真正的目的在于變異江南地方風俗文化,以求和官方意識形態統一:

其實,湯斌打擊五圣另有目的,他要把所有的五通、五顯、五路等祠祀神廟都改成清朝滿洲人喜歡的武圣關帝廟。如此,五通問題的關鍵,就不在于淫祀,而在于它的江南信仰特征。康熙和湯斌,為打擊江南的士風、民風,轉移江南人的文化認同,將五通祠改為關帝廟。……關帝是滿洲人在入關之前從關內迎去的主神,稱“關瑪法”,在滿洲傳統的“堂子祭”里與釋迦牟尼、觀音合為三祭。五通廟變為關帝廟,意味著把江南信仰改造為滿洲認同,湯斌借毀淫祠為清朝制造意識形態,被江南人士謚為“清湯”。【李天綱:《金澤:江南民間祭祀探源》,北京:三聯書店,2017年,第135頁。】

理解了這一意識形態背景之后,我們對李亨特在浙江飭禁目連戲的原由會有更深入的認識:融入了大量江南民間信仰元素、與江南巫覡淫祀風俗密不可分的目連戲,本身可以看作是江南地方風俗文化的凝聚性象征。魯迅在《女吊》中,十分敏銳地提取了江南文化中的“復仇”精神,并在開篇意味深長地引用了明末王思任的名言作為一篇之總綱:“會稽乃報仇雪恥之鄉,非藏垢納污之地!”而這句引言的背景,正是王思任寫信責罵弘光元年清軍攻破南京之后、逃往浙江的明朝丞相馬士英。【魯迅:《女吊》,《魯迅全集》第6卷,第642頁。】明末清初朝代更易之際江南所發生的慘劇,使得具有“復仇”特質的江南地方文化,對清政府而言,成為了特殊的危險存在。因此,“打擊江南的士風、民風,轉移江南人的文化認同”,也就成了頭等要務。漢軍旗人世家出身的李亨特,對于目連戲中所體現出來的、江南地方文化內蘊的異質危險特性,尤為敏感。他的這一擔心,確也不是毫無根據。按照《紹興目連戲》的記載,目連戲演出的主要場所之一是建于清代的頭陀庵之戲臺,而此庵中供奉的主神之一便是朱天菩薩,即崇禎帝。【王東惠、俞斌編著:《紹興目連戲》,杭州:浙江攝影出版社,2019年,第31頁。】而在作為“目連戲的應用”【丸尾常喜:《“人”與“鬼”的糾葛》,第26頁。】的“大戲”之主要演出者“墮民戲班”聚居的紹興三埭街上,亦有多座廟宇供奉朱天菩薩,且其形象相較其他神像更加栩栩如生,為當年的居民留下了尤其深刻的印象,可見其特殊地位。【陳順泰等:《紹興墮民田野調查報告》,北京:金城出版社,2019年,第229、231頁。】由此可以看到朱天菩薩信仰在“目連戲”與“大戲”中的隱秘傳承。作為自盡的“亡國之君”,朱天菩薩本身也可以歸為厲鬼信仰的一部分,在目連戲中受到祭祀。但同時,這一形象也寄托了江南民間的多重文化訴求意蘊。周氏兄弟對江南的“朱天菩薩”信仰都曾有敏銳的關注,如魯迅在致梁繩祎信中言道:“中國人至今未脫原始思想,的確尚有新神話發生,譬如‘日之神話,《山海經》中有之,但吾鄉(紹興)皆謂太陽之生日為三月十九日,此非小說,非童話,實亦神話,因眾皆信之也,而起源則必甚遲。”【魯迅:《致梁繩祎》,《魯迅全集》第11卷,第464頁。】《魯迅全集》的注釋解釋道:“紹興俗傳夏歷三月十九為朱天大帝生日,后訛為太陽菩薩生日。一說這一天是清兵入京,崇禎皇帝縊死于煤山,民間假朱天大帝的名義祀念亡明。”【《致梁繩祎》注釋,《魯迅全集》第11卷,第465頁。】趙世瑜曾撰文詳細梳理過對崇禎忌辰的悼念何以藉著“太陽生日”的名目、在清代逐漸轉化為東南沿海地區獨特的歷史記憶和地方文化風俗,并一直延續至晚清,成為“對中央的對抗情緒”的一種隱秘表達與民間共識。【趙世瑜、杜正貞:《太陽生日:東南沿海地區對崇禎之死的歷史性記憶》,《北京師范大學學報》1999年第6期。】而具有民間祭典特性的目連戲在融入南方地區的“淫祀”五猖和具有“反清”記憶的朱天菩薩信仰之后,其潛藏在表面“忠孝節義”的官方正統意識形態之下的反抗性精神則愈發濃厚。只有在這一意義上,我們才能理解為何目連戲在清代江南地區被看作較之其他戲更危險的存在,“清紹興師爺傳抄秘本”《示諭集鈔》中特意強調:“爾等酬神演戲,不拘演唱何本,總不許扮演《目連》,……”【徐宏圖:《紹興目連戲的淵源及影響——浙江稀有劇種考略》,《中華戲曲》第50輯,第254頁。】魯迅引王思任之語作為《女吊》一篇之總綱,正反映出他對這種地方性的“復仇”文化的敏銳把握;而在《女吊》中談及目連戲“請五殤鬼”的環節時,魯迅亦特意指出“明社垂絕,越人起義而死者不少,至清被稱為叛賊,我們就這樣的一同招待他們的英靈”,【魯迅:《女吊》,《魯迅全集》第6卷,第638頁。】進一步將目連戲的演出目的“祀橫死之鬼”與明清易代之際的歷史記憶,明確地結合起來。在這種意義上,“飭禁目連戲”可以看作是“歸化江南”“把江南信仰改造為滿清認同”的系列行動中的重要一環;而民俗文化的厲鬼信仰所代表的反叛精神,正是以目連戲作為載體,在江南文化中代代相傳。對于民俗文化而言,由于它長期以來往往以“民間”的形式存在,所以經常受到知識階層的忽視;只有在進入文字的世界之后,它才成為對后者而言“可見”的,并且可以跨越時間與地域的限制,得到更為深刻的銘記。或許,在去世之前寫作《女吊》時魯迅正是感到了這種“神圣的職責”,亦即要將民間文化中這種民族精神的源頭用文字記錄下來,以提示人們,在官方的正統敘述之外,還存在著一個充滿“報仇雪恥”精神的江南文化傳統。

行文至此,我們不由感嘆,魯迅是以何其敏銳的眼光,以目連戲中的女吊形象為核心,抓住了紹興乃至江南文化潛藏在“詩禮”表層之下的復仇與反抗的特質。正如巴赫金所言,以狂歡節為表征的民間文化,往往是與秩序等級嚴明的官方世界相對立但又統一在每個人的日常生活中的“另一種世界”,正如如果不對狂歡節有充分之了解,我們很難真正理解中世紀人們的生活、文化和心理一樣,對于江南民間文化的探尋和深入解讀,也正是構建我們對歷史理解的至關重要的部分。而魯迅之偉大,其中一個原因亦在于他對民間文化的深刻理解,并且以民間文化為立足點,進行了對“正史”和“正統”的重新解讀與批判。在這一意義上,《女吊》正是回應了魯迅早年在《破惡聲論》中所進行的思考。早在1908年,魯迅便意識到,“人心必有所馮依,非信無以立”,【魯迅:《破惡聲論》,《魯迅全集》第8卷,第29頁。】并由此闡釋了“迷信”的重要性;而歷經多年的探索,他從江南的歷史與民俗中,真正看到了被嘲為“迷信”的民間信仰的意義與力量,看到了藉由后者所構建的與“正統”不同的世界,并最終在去世前匯集成為了《女吊》這篇文章。如伊藤虎丸所言,在魯迅心目中,女吊是“在歷史長河的河底,堆積著累累死者和幽鬼的怨念”的具象化象征,而他卻恰從其中找到了可以“使民族再生”的力量:“使民族再生,不是靠知識分子的‘啟蒙,而是靠‘鬼、‘迷信[其實,這些‘迷信跟古民的‘神思(幻想力)和農民的‘白心分不開]。”【伊藤虎丸:《魯迅的“生命”與“鬼”》,《文學評論》2000年第1期。】進一步而言,正如李浩指出的,魯迅對包括“女吊”“無常”等形象在內的目連戲文化的梳理與提煉,可以看作代紹興文化、紹興人民“立言”;盡管當時清政府已不復存在,但如胡風所言,長期的“精神奴役的創傷”,并不會隨著君主專制政權的崩塌而立即消失。因此,從已有的地方文化中提煉最具反抗性的部分,通過書寫的形式使之流傳下去,不僅是為了祛除長期的官方意識形態壓制所造成的歷史遺留問題,同時也是在重塑一種新的鄉邦文化,是魯迅所秉持的啟蒙精神的重要體現。【本段分析來自上海魯迅紀念館李浩老師在閱讀本文后所提出的意見,在此誠懇致謝。】歷史學對于“個人”與“記憶”的關系有一個著名的論斷:“記憶依賴于社會環境,……正是在這個意義上,集體記憶和記憶的社會框架才是存在的;其依賴的程度就是,我們個人的思想將自身置于這些框架之中,并參與到這種能夠進行回憶的記憶中去。”【Halbwachs, Les cadres sociaux de la mé moire.轉引自趙世瑜、杜正貞:《太陽生日:東南沿海地區對崇禎之死的歷史性記憶》,《北京師范大學學報》1999年第6期。】以地方文化的視角來審視魯迅涉及紹興文化的作品時,我們亦可以鮮明地看到這種個人與地方文化記憶所構建的互動。進而言之,魯迅是如何提取他所認為重要的地方文化核心要素,并在此基礎上進一步通過個人書寫來建構他所期望的地方文化傳統和知識譜系的,應當是一個十分值得研究的問題。筆者希望,就這篇文章而言,通過將以《女吊》為代表的魯迅作品、以目連戲為代表的紹興民間文化和清代官府“飭禁目連戲”之禁令聯系起來讀解,不但可以加深我們對清代江南文化的認識,并且可以為深入理解魯迅作品增加一條新的脈絡。

(責任編輯:龐 礴 李樂樂)