冰球運動相關性腦震蕩研究進展

任喜平

運動損傷阻礙運動員維持系統訓練和保持競技狀態(劉美含 等,2021;孫哲 等,2021;王耀東 等,2020)。運動相關性腦震蕩(sport-related concussion,SRC),指運動中由生物機械力引發的一種輕度功能性腦損傷(McCrory et al.,2017),是頭部損傷較為復雜的傷病之一(Krolikowski et al.,2017),已成為公共健康關注的焦點問題(李俊祥 等,2006;宋亨國,2019)。其癥狀在短時間內不可見,隨時間推移常伴有頭暈頭痛、注意力下降、記憶力障礙;反復腦震蕩易造成神經元功能急性紊亂,神經膠質細胞破壞,亞急性和慢性癥狀易導致運動員認知損傷累積,生活質量下降,從而引發慢性外傷性腦病(Gard et al.,2020)。

邢聰等(2016)發現,運動相關性腦震蕩是美國運動損傷研究領域的首要主題。秦鵬飛等(2020)分析國外雪上項目研究熱點發現,運動相關性腦震蕩是頭部損傷的首要類型。王耀東等(2020)調研我國冰雪運動員發現,運動相關性腦震蕩位列頜面創傷第2位。Pan等(2018)認為,運動損傷率最高的冬季項目為冰球,由于該項目參賽人員密集、移動快速、對抗激烈、碰撞頻繁(王虹千,2021;Kuzuhara et al.,2009;Tuominen et al.,2016),腦震蕩發病率逐年遞增(Morrissey et al.,2020)。

當前,國內鮮見冰球運動相關性腦震蕩研究成果,學界、醫界對其損傷特點、發生機制、預防措施、治療手段認知尚淺。本研究通過文獻追溯,運用布爾運算符“or”和“and”,采用醫學關鍵詞“concussion”和主題文本詞“ice hockey”“hockey”搜索中國知網、PubMed、CINAHL、PsycINFO、Web of Science 5個數據庫,系統篩選相關文獻,重點總結國外學者在該領域的研究成果,條塊梳理損傷特點、損傷機制、診斷管理評估方法,明確預防措施、治療手段。

1 損傷特點

1.1 發生率

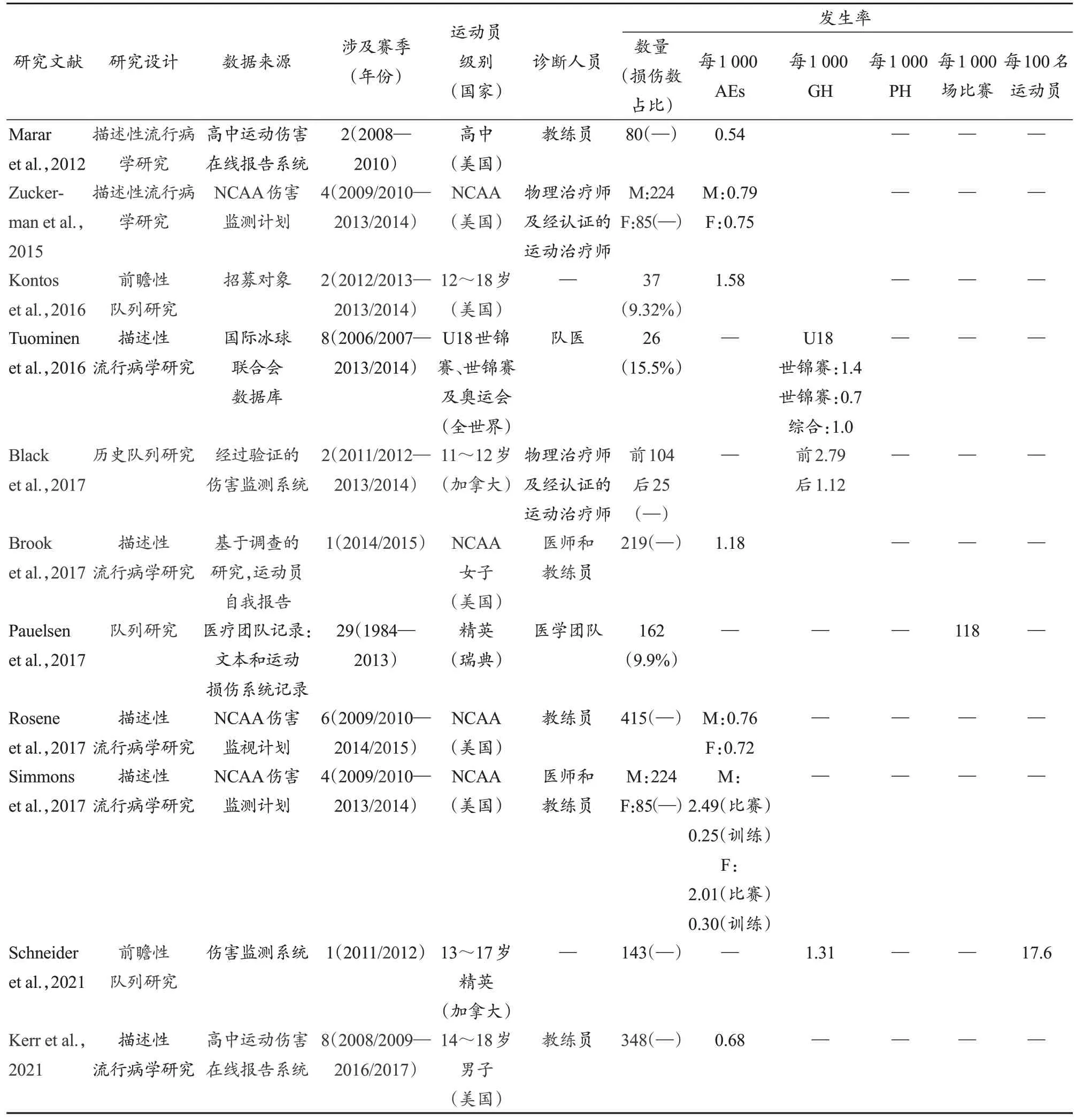

冰球運動相關性腦震蕩發生率(incidence rate,IR)通常以傷害總數百分比(Kontos et al.,2016;Pauelsen et al.,2017;Tuominen et al.,2016)、每1 000名運動員暴露次數(athletic exposures,AEs)(Brook et al.,2017;Kerr et al.,2021;Kontos et al.,2016;Marar et al.,2012;Rosene et al.,2017;Simmons et al.,2017;Zuckerman et al.,2015)、訓練時間(practice hours,PH)、比賽時間(game hours,GH)(Black et al.,2017;Schneider et al.,2021;Tuominen et al.,2016)、每100名運動員(Schneider et al.,2021)或每1 000場比賽(Pauelsen et al.,2017)等方式計算。

Ruhe等(2014)系統梳理了17項研究發現,從單一賽季至職業生涯,冰球職業和大學生運動員腦震蕩數量占傷病總數的2%~22%,北美聯賽(5.3%~18.6%)較歐洲聯賽(2%~7%)高;腦震蕩發生率介于0.20/1 000 GH~1.80/1 000 GH,0.72/1 000 AEs~1.81/1 000 AEs。腦震蕩發生率為0.70/1 000 GH~2.79/1 000 GH,0.54/1 000 AEs~1.58/1 000 AEs,118/1 000場比賽,17.6/100名運動員(表1)。近10年,比賽和訓練期間腦震蕩發生率呈上升和下降趨勢,如美國12~18歲運動員為2.46/1 000 AEs和1.17/1 000 AEs(Kontos et al.,2016);美國全國大學體育協會(National Collegiate Athletic Association,NCAA)男運動員為2.49/1 000 AEs和0.25/1 000 AEs,女運動員為2.01/1 000 AEs和0.30/1 000 AEs(Simmons et al.,2017),這一結果與日本精英運動員基本一致(Kuzuhara et al.,2009),可能與比賽激烈程度及訓練中教練員有意識控制碰撞有關。隨著競賽水平提升,IR呈下降趨勢,如U18世錦賽為1.40/1 000 GH,世錦賽為0.70/1 000 GH(Tuominen et al.,2016),可見高發群體為青少年運動員,與前期研究結果基本一致(付振國,2014;郝文鑫 等,2019)。同時,腦震蕩史運動員繼發概率明顯增加(Brook et al.,2017;Kontos et al.,2016;Renton et al.,2019)。

表1 冰球運動相關性腦震蕩發生率相關研究Table 1 Researches on the Incidence of Ice Hockey-Related Concussion

1.2 性別差異

女性參與接觸類運動的人數不斷增加,性別可能直接影響腦震蕩的發生率及嚴重程度。冰球競賽規則規定,女運動員不允許進行身體沖撞。Brook等(2017)研究發現,NCAA女運動員腦震蕩發生率為1.18/1 000 AEs,明顯高于男運動員,癥狀表現復雜且消退時間較長。女運動員頸部肌肉力量較弱,穩定性較差(Collins et al.,2014),頭部旋轉加速度和力傳遞閾值較低,腦震蕩敏感性增加(Wilcox et al.,2015),雌激素易引起不同的疼痛反應(Covassin et al.,2016),荷爾蒙水平變化以及腦震蕩后孕激素濃度降低對恢復存在影響(Wunderle et al.,2014)。但也有研究報道,NCAA運動員腦震蕩發生率無性別差異(Rosene et al.,2017;Zuckerman et al.,2015)。Brainard等(2012)研究認為,女運動員腦震蕩發生率較高而撞擊頻率較低、幅度較小,與撞擊頻率較高、幅度較大導致腦損傷風險增加的事實相悖。當前,性別差異研究集中于NCAA運動員,鮮見青少年和職業運動員相關報道,數據覆蓋面較窄,結果存在不一致性。

1.3 角色風險與地域差異

冰球運動員角色是腦震蕩易發性的重要因素。前鋒(3名)、后衛(2名)、守門員(1名)腦震蕩發生率理論風險為50%、33%、17%(Hutchison et al.,2015a,2015b)。NCAA前鋒和后衛腦震蕩發生比例為76%(16例)和24%(5例)(Flik et al.,2005);美國國家冰球聯盟(National Hockey League,NHL)前鋒、后衛和守門員腦震蕩發生比例為65%(129例)、32%(63例)和3%(5例)(Hutchison et al.,2015a,2015b);前鋒腦震蕩發生比例最高(58%),守門員腦震蕩發生比例最低(Adams et al.,2018)。也有研究報道與上述結果相悖。前鋒和后衛腦震蕩發生比例無顯著差異(Ornon et al.,2020;Rosene et al.,2017),但前鋒因腦震蕩缺席訓練和比賽的時間較長(Ornon et al.,2020),芬蘭國家聯賽單一賽季守門員腦震蕩發生比例高達56%(M?ls? et al.,1997)。

本研究認為,前鋒人數比例最大,滑行時間較長,滑行速度較快,前鋒、后衛、守門員特定位置與角色風險直接相關。賽事文化和場地大小可能是北美和歐洲運動員腦震蕩風險存在差異的重要原因,北美運動員強調身體文化,進攻方式、防守策略更具侵略性,且冰場面積較小,前鋒面臨的碰撞幾率更高。

2 損傷機制

損傷機制,指運動員遭受傷病的方式,因運動項目而異。碰撞是接觸類運動相關性腦震蕩的主要成因(Hutchison et al.,2015b;Rosene et al.,2017),比例高達58%~68%(Decloe et al.,2014;Zuckerman et al.,2015)。

《加拿大冰球運動傷病報告》將碰撞細分為6類:身體沖撞、與硬質表面碰撞、頭部墜冰、被球棍擊中、被球擊中、場上斗毆(Robidoux et al.,2020)。身體沖撞導致冰球運動員腦震蕩風險明顯增加(Decloe et al.,2014;Emery et al.,2010)。允許身體沖撞的加拿大11~12歲運動員腦震蕩風險增加3倍(Black et al.,2016;Emery et al.,2010);5~19歲運動員腦震蕩比例為67%(Cusimano et al.,2013);NCAA運動員身體沖撞造成腦震蕩的比例為44.1%~50.4%(Brook et al.,2017;Zuckerman et al.,2015);NHL職業運動員腦震蕩比例為88%(Hutchison et al.,2015a)。加拿大冰球協會將身體沖撞準入年齡推遲至13~14歲,腦震蕩風險降低64%~70%(Black et al.,2017;Emery et al.,2017)。相對女運動員,男運動員身體沖撞造成頭部撞擊的頻率較高,旋轉加速度峰值較大(Wilcox et al.,2014a)。然而,NCAA聯賽I區50%女子運動員腦震蕩因身體沖撞造成(Wilcox et al.,2014b),這一結果與女子運動員不允許發生身體沖撞的競賽規則相悖,需進一步厘清引起腦震蕩的具體機制。身體沖撞存在以下特征:1)頭部側面和顳區撞擊頻率最高(Hutchison et al.,2015b),對頭部側面的撞擊導致大腦核心區域產生較多剪切力(Daneshvar et al.,2011);2)腦震蕩運動員通常處于非持球狀態(Hutchison et al.,2015b);3)引起腦震蕩的運動員未受懲罰(Hutchison et al.,2015b)。

當前,視頻審查技術已應用到識別冰球職業運動員腦震蕩損傷機制(Bruce et al.,2018),但視頻審查流程的基礎研究和開發應用相對有限,尚未明確建立診斷標準和視頻審查人員應具備的專業知識體系。

3 管理與評估

3.1 急性管理措施

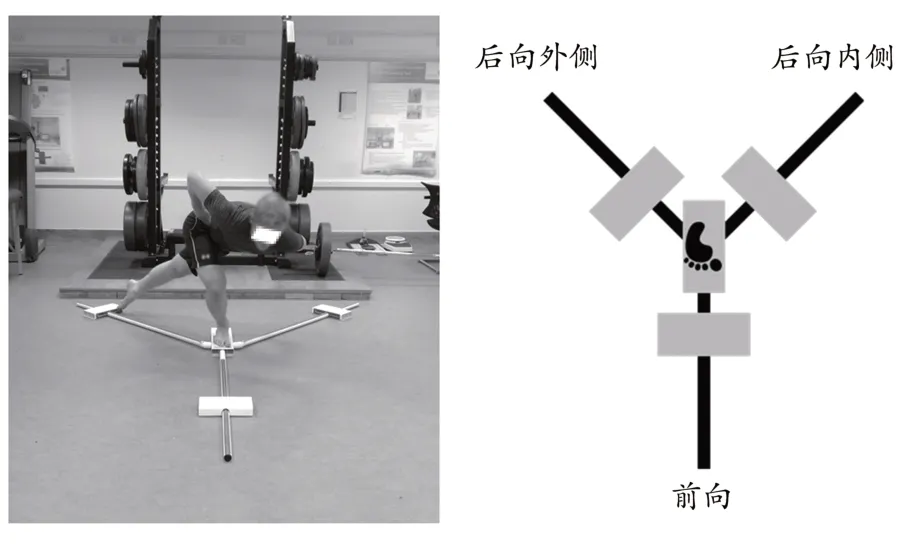

現有研究建議,疑似腦震蕩的運動員應立即退出比賽,24~48 h內不得重返賽場。Johnston等(2020)依據“相鄰關節假說”和“肌肉平衡機制”,采用慣性傳感器Y平衡儀(圖1)測試冰球運動員因腦震蕩引起的運動控制,發現關節靈活性、核心穩定性、神經肌肉控制和本體感覺下降,重返賽場再次損傷風險明顯增加。Elbin等(2016)研究表明,重返賽場的運動員癥狀持續惡化,神經認知功能顯著下降,24 h內再次遭受頭部碰撞,恢復時間明顯延長。但當前仍有10%~38%青少年運動員24 h內重返賽場(Meagan et al.,2018)。

圖1 慣性傳感器Y平衡測試(Johnston et al.,2020)Figure 1. Inertial Sensor Instrumented Y Balance Test(Johnston et al.,2020)

3.2 癥狀診斷與評估范式

缺乏客觀、易操作的腦功能定量測試方法,不利于醫務人員準確診斷評估初始癥狀、測量神經元損傷強度、監測大腦恢復狀況,從而削弱治療和恢復的臨床決策。

ImPACT是一種即時評估和認知測試方法。冰球運動員ImPACT測試結果主要與年齡有關,不同語言、不同文化的運動員測試結果存在顯著差異(Vartiainen et al.,2021)。SCAT5測試融合了多功能領域對運動員頭部損傷事件進行結構化評估,包括腦震蕩史、臨床癥狀、嚴重程度、方向意識、記憶回憶和前庭功能,但是在冰球職業運動員中存在語言偏好應用差異(Echemendia et al.,2020a)。鮮見這兩種評估工具的敏感性和特異性驗證研究,評估主觀性較強,漏報、謊報和語言偏好對結果影響較大。運動員臨床癥狀、體征消退后,神經生理損傷持續存在(Kamins et al.,2017),開發運動環境中快速、便捷、實用的定量測試方法對診斷腦震蕩至關重要。

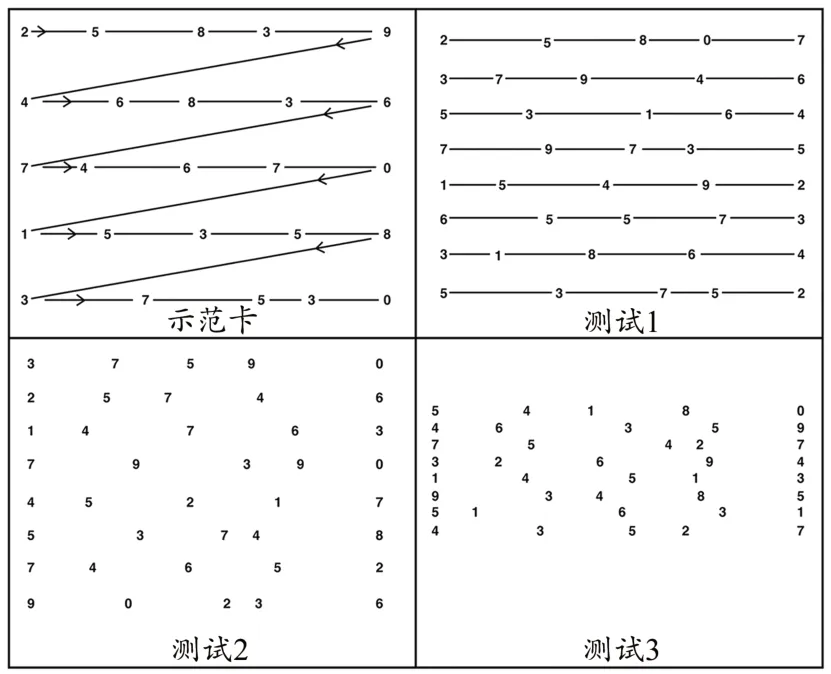

3.2.1 King-Devick測試

King-Devick(K-D)測試是一種以數字命名,衡量處理速度、視覺跟蹤和眼球運動的方法(圖2),重測信度較高(ICC≥0.90)(Leong et al.,2014)。作為冰球運動相關性腦震蕩補充篩查測試方法,可用于識別腦震蕩后次優大腦功能(Dhawan et al.,2017),能有效區分腦震蕩和非腦震蕩冰球運動員,敏感性(86%)和特異性(90%)較高(Galetta et al.,2015a)。

圖2 King-Devick測試示范和測試卡(Galetta et al.,2015a)Figure 2. Demonstration and Test Cards of King-Devick(Galetta et al.,2015a)

K-D基準得分隨運動員年齡增長而減小,5~18歲變化范圍最大,可能與大腦發育程度有關(Galetta et al.,2015b);16~40歲冰球運動員基準得分為40 s(Vartiainen et al.,2015)。當測試得分偏離基準得分5.2 s即可診斷為腦震蕩(Rhine et al.,2017),青少年運動員為7.3 s(Dhawan et al.,2017)。核磁共振彌散張量成像表明,兒童額葉白質和灰質變化持續存在,執行K-D測試所需的眼球運動涉及額葉眼動區,掃視反應時間隨年齡增長而縮短(Luna et al.,2008),但易受測試次數干擾(Echemendia et al.,2020b;Vartiainen et al.,2015)。

3.2.2 定量腦電圖

定量腦電圖(quantitative electroencephalography,qEEG),是一種非侵入性大腦活動電生理學測量方法,提供感覺及神經功能信號處理客觀、可量化的信息。事件相關電位(event-related potentials,ERP)是誘發電位,代表大腦對感覺和認知刺激的神經反應,易于揭示認知行為評估中未發現的、隱秘的神經系統缺陷,且不受運動員動機和重復測試干擾(Cassidy et al.,2012)。基準狀態、受傷后即刻、腦震蕩后45天和重返賽場前的重復測試顯示,神經功能恢復明顯落后于臨床癥狀恢復(Kutcher et al.,2013)。

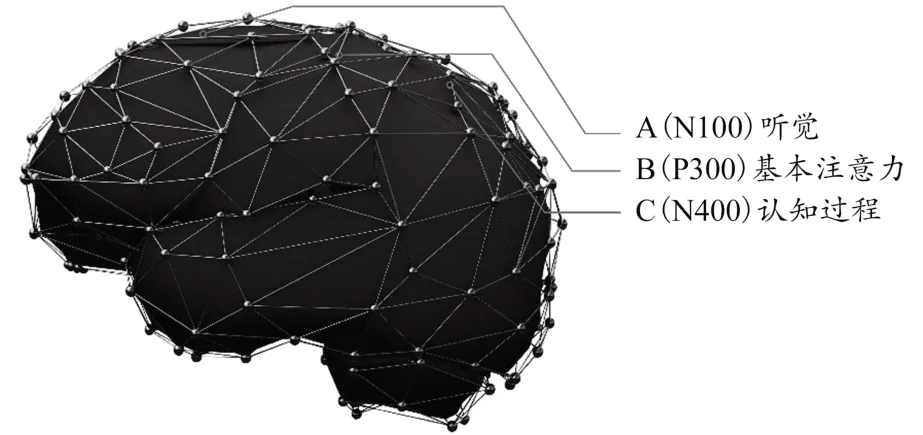

Hajra等(2016)開發了一種大腦生命體征框架,將完善的ERP反應轉化為便攜式、自動化、易于使用的評估方法(圖3),包括聽覺(N100)、基本注意力(P300)和認知過程(N400)3種反應度量,主要通過幅值和潛伏期指標進行規范性評估。保留ERP結果的同時納入標準比較框架,可擺脫受控的實驗室環境,10 min內可獲得測試結果。Fickling等(2019)研究表明,冰球運動員腦震蕩后腦部生命體征表現為振幅增加、潛伏期縮短,六邊形雷達輪廓逐漸演變成三角形(圖4)。這類神經生理學測試須確保測試環境相對恒定。

圖3 qEEG測試設備(Hajra et al.,2016)Figure 3. qEEG Test Instrument (Hajra et al.,2016)

圖4 大腦生命體征測試分數雷達圖(Fickling et al.,2019)Figure 4. Radar Charts of Brain Vital Signs Scores (Fickling et al.,2019)

3.2.3 液體生物標志物

神經元特異性烯醇化酶、S100鈣結合蛋白B(recombinant S100 calcium binding protein B,S100B)和微管相關蛋白Tau(microtubule-associated protein tau,Tau)等神經生物標志物測試結果應用于腦震蕩診斷、嚴重程度評估,存在難以界定的結果。代謝組學、αII血影蛋白N末端片段(αII-spectrin N-terminal fragment, SNTF)和血清神經絲輕鏈(neurofilament light, NfL)等新型生物標志物有望提高冰球運動相關性腦震蕩診斷準確性。代謝組學通過分析血漿檢測頭部外傷的代謝物路徑,用于區分輕度認知障礙與阿爾茨海默病(Trushina et al.,2013),識別青少年冰球運動員是否腦震蕩(Daley et al.,2016);SNTF測試結果可檢測冰球職業運動員腦震蕩后的軸突損傷,用于重復測量實驗設計,提高臨床診斷準確性(Siman et al.,2015);血清NfL有望區分急性和重復性腦震蕩患者,亞急性和創傷性腦損傷(traumatic brain injury, TBI)患者(Shahim et al.,2020)。

液體生物標志物檢測的侵入性、測試成本和時效性限制了即時醫療服務,提取樣本局限性較大,同時削弱了不同形式、不同嚴重程度冰球運動相關性腦震蕩的診斷。

3.2.4 眼動追蹤生物標記

協調的感覺運動功能是中樞神經系統大腦皮層和皮層下通路的整合,這些通路的細微損傷可能導致異常的運動控制模式,包括眼動追蹤能力和環境刺激反應能力。

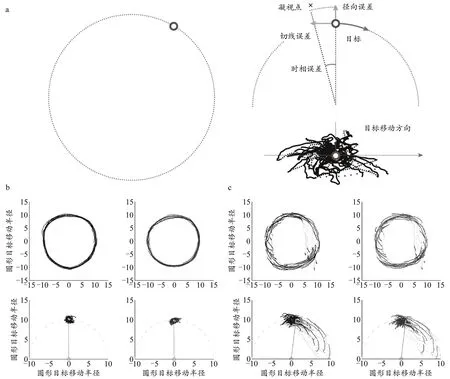

眼動追蹤是一種快速、客觀、無創的腦震蕩測試方法,無須進行基準測試,實際消除了癥狀評估的主觀意志(Voelker,2019)。圓形目標軌跡跟蹤(圖5)適用于測量預測性視覺跟蹤,根據徑向誤差、切線誤差、時相誤差有效判斷目標移動和凝視點位置差異(Maruta et al.,2014),測試敏感度中等(71.9%)、特異性較高(84.4%)(Bin Zahid et al.,2020),具有良好的重測可靠性(Howell et al.,2018),已逐步應用于冰球等青少年接觸類運動中。

圖5 圓形目標軌跡預測視覺跟蹤(Maruta et al.,2014)Figure 5. Predictive Visual Tracking with Circular Target Trajectory (Maruta et al.,2014)

4 防護體系

4.1 規則變更

4.1.1 頭部接觸(head contact)規則

加拿大冰球協會定義頭部接觸為肩膀以上的所有接觸,包括頭部、頸部和面部。實施“頭部接觸零容忍”(Zero Tolerance for Head Contact)規則的處罰力度取決于撞擊程度。該政策執行后,NHL職業聯賽腦震蕩發生率降低36%(Donaldson et al.,2013),11~12歲、13~14歲青少年腦震蕩發生率未降反升(Krolikowski et al.,2017)。相悖的研究結果可能與不同聯賽腦震蕩轉診模式、裁判判罰行為、傷害監測方法有關。瑞士冰球聯盟為提高運動員對腦震蕩風險的認識,推出“保護頭部”(Respect My Head)規則(Ornon et al.,2020),因缺乏長期隨訪研究,未見腦震蕩發生率變化研究結果。

4.1.2 身體沖撞(body checking)規則

身體沖撞,指防守球員使用臀部或軀干破壞進攻球員控球節奏,設法掌握球權的防御策略。加拿大安大略省11歲以下聯賽身體沖撞法定年齡調整至9歲后,腦震蕩風險明顯增加(Cusimano et al.,2011);艾伯塔省允許11~12歲組聯賽身體沖撞,腦震蕩風險比禁止身體沖撞的魁北克省高出3倍(Emery et al.,2010)。加拿大和美國冰球協會統一將身體沖撞法定年齡調整至13歲,腦震蕩數量差異顯著。艾伯塔省11~12歲運動員腦震蕩比率下降64%(Black et al.,2017);美國各州11~12歲運動員腦震蕩數量卻大幅增加(Trofa et al.,2017),可能與冰球相關人員腦震蕩報告意識整體提升有關。總體而言,身體沖撞規則的延后實施,對于青少年運動員是一項積極的傷病防御措施,引發的醫療問題得到顯著改善。

4.2 護具使用

4.2.1 頭盔

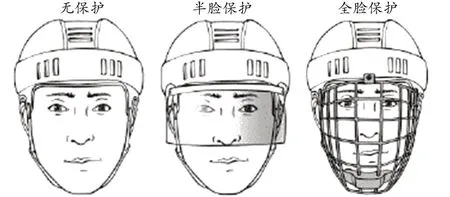

冰球頭盔(圖6)的強制使用,幾乎避免了面部開裂和顱骨骨折(Stuart et al.,2002)。由于運動項目的不同要求和約束條件,頭盔設計迥異,但抵消導致腦震蕩的較低沖擊力的程度未有定論(Emery et al.,2017)。盡管功能和設計不斷改進,冰球運動相關性腦震蕩數量的不斷增加仍是頭盔防護效能的重要議題。頭盔主要通過內襯、能量吸收材料的壓縮和恢復降低頭部加速度,減緩顱腦損傷和軸突損傷,延長碰撞持續時間,同時減少傳遞到頭部的總動量。Brukner(1996)研究認為,頭盔防護罩重量和面積的增加可能會提高碰撞后頭部旋轉加速度,產生更大的神經元剪切力。與全臉防護罩相比,半臉防護罩可能增加腦震蕩特定危險因素(Benson et al.,2002)。佩戴全臉防護罩有利于將頭盔固定在適當位置,最大程度減少頭部旋轉,分散和吸收由顎部傳遞至大腦的沖擊力(Benson et al.,2002)。因此,建議冰球運動員使用全臉防護頭盔。

圖6 冰球頭盔防護類型(Stuart et al.,2002)Figure 6. Protection Types of Ice Hockey Helmet(Stuart et al.,2002)

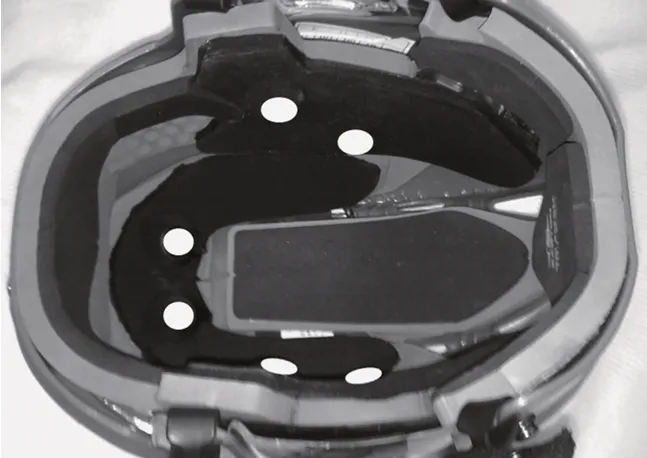

頭部旋轉速度和加速度是評估腦震蕩風險水平的性能指標(Wilcox et al.,2015)。冰球頭部撞擊遙測系統(head impact telemetry,HIT)(圖7)由6個單軸線性加速度計組成,以彈簧加載方式嵌入頭盔襯墊中,記錄頭部撞擊幅度、頻率、線性和旋轉角加速度等(Allison et al.,2014;Brainard et al.,2012;Wilcox et al.,2015)。然而,頭盔匹配度、襯墊類型等可能影響傳感器與頭部耦合。由于頭盔脫位,使用此類傳感器測量單次撞擊頭部加速度時會出現較大誤差(Jadischke et al.,2013)。

圖7 冰球頭部撞擊遙測系統(Allison et al.,2014)Figure 7. HIT System for Ice Hockey (Allison et al.,2014)

頭部損傷容忍度對頭盔設計至關重要。Zhang等(2004)研究提出腦震蕩容忍度標準為頭部線性加速度<85 g,角加速度<6 000 rad/s2,頭部損傷標準(HIC15)<240;Rowson等(2012)發現,50%腦震蕩角加速度為6 383 rad/s2,角速度為28.3 rad/s;Pellman等(2003)發現,75%腦震蕩峰值線性加速度為98.9 g;McIntosh(2012)發現,50%腦震蕩峰值線性加速度為76 g。上述獨立參數以累積載荷為依據,容忍度標準尚存爭議。McCaffrey等(2007)提出,須結合頭部線性、角加速度和碰撞位置,采用加權主成分得分評估腦震蕩容忍度。

預防腦震蕩有效方法是將頭部撞擊可能性和嚴重程度降至最低。生物力學提供了研究基礎,但尚無直接證據表明頭盔可預防腦震蕩(林瑞 等,2021)。冰球頭盔設計標準目前仍使用線性加速度原理,尚未解決頭部旋轉運動學問題。美國國家體育器材運營委員會已將峰值旋轉加速度參數納入橄欖球頭盔新標準(Wu,2020),未見冰球頭盔標準修訂報道。

4.2.2 護齒器

1975年以來,NCAA和業余冰球協會要求運動員佩戴護齒器,但裁判執法力度不一(Hawn et al.,2002)。護齒器可有效降低牙齒、頜面創傷及腦震蕩發生率,增加下頜髁窩間距,減弱受沖擊后顎骨的力傳遞。佩戴護齒器后,青少年運動員腦震蕩發生率降低64%(Chisholm et al.,2020),職業運動員降低57%(Van Pelt et al.,2021)。青少年冰球運動員使用現成版和定制版護齒器,腦震蕩發生率分別降低69%和49%,且均未發生牙齒損傷(Chisholm et al.,2020)。尚無確鑿證據表明現成版與定制版護齒器性能差異。Wu等(2016)比較皮膚式、頭戴式、護齒式傳感器測量旋轉速度和加速度精度發現,皮膚式和頭戴式傳感器存在150%和110%均值誤差,護齒式傳感器與頭骨間耦合相對緊密,更具預測腦震蕩的潛力。有研究進一步指出,基于高度非線性的腦機制,護齒式傳感器(圖8)雖然能相對精確地測量頭部撞擊,但顱骨旋轉運動學仍可能與腦震蕩風險具有非線性關系(Wu,2020)。

圖8 定制式護齒傳感器(Wu,2020)Figure 8. Mouthguard Sensor with Dental Custom Fit (Wu,2020)

使用旋轉運動學測量誤差值預測腦震蕩風險有待進一步考證。Wu(2020)研究認為,腦組織形變參數可能是更有希望的腦損傷風險指標。需要更多研究精確采集頭部撞擊運動學數據,并利用計算機三維仿真技術模擬腦組織形變參數,驗證損傷風險標準,改進頭部防護設備設計。防護設備可降低冰球運動員腦震蕩嚴重程度,但降低腦震蕩發生率的確鑿證據仍然較為缺乏。護具使用主要在于避免不必要、可預見的風險,并嘗試控制冰球運動的固有風險。

4.3 治療與重返賽場策略

4.3.1 休息

休息一直是治療運動相關性腦震蕩的主要手段。但有研究表明,完全休息導致運動員恢復時間更長,癥狀負擔更重(Brown et al.,2014;Buckley et al.,2016)。尚無證據表明促進運動相關性腦震蕩康復所需的確切休息程度、持續時間以及重返賽場的最佳時機和方法,24~48 h休息已成為包括冰球等運動相關性腦震蕩急性管理的專家共識。

4.3.2 運動療法

有氧運動與神經元修復腦源性神經營養因子(brainderived neurotrophic factor,BDNF)相關,適度有氧運動(150 min/wk,60%最大心率)具有認知保護作用(Lautenschlager et al.,2008),增加海馬體積,改善空間記憶(Erickson et al.,2011),改善fMRI皮質連接性和激活度(Leddy et al.,2016;Micay et al.,2018)。

有研究建議,冰球運動員腦震蕩后幾天或幾周內應適度進行輕度至中度結構化有氧運動(Leddy et al.,2016;Micay et al.,2018)。建議應結合匹配的對照組高質量設計治療措施,包括亞癥狀閾值下有氧運動處方(McCrory et al.,2017)。Leddy等(2019a)研究發現,腦震蕩后4.9天進行亞癥狀閾值下有氧運動(80%HRt)的患者與進行伸展運動的患者恢復期存在顯著差異,分別為13和17天,有氧運動組癥狀評分下降速度比伸展運動組更快。青春期男性運動員腦震蕩1周內進行亞癥狀閾值下有氧運動恢復速度加快(Leddy et al.,2019b)。Morissette等(2020)則建議運動員腦震蕩后21天進行有氧運動較為合適。

低強度至高強度有氧運動對腦震蕩后生理功能的影響未有定論。Neary等(2020)研究發現,冰球大學生運動員腦震蕩后第2天在受控的實驗室環境中可進行低強度(HRt:110~120 bpm)至高強度有氧運動(HRt:170~180 bpm),并在7~9天內可重復進行。短時間低強度至高強度有氧運動可能是冰球運動相關性腦震蕩康復的替代方案。

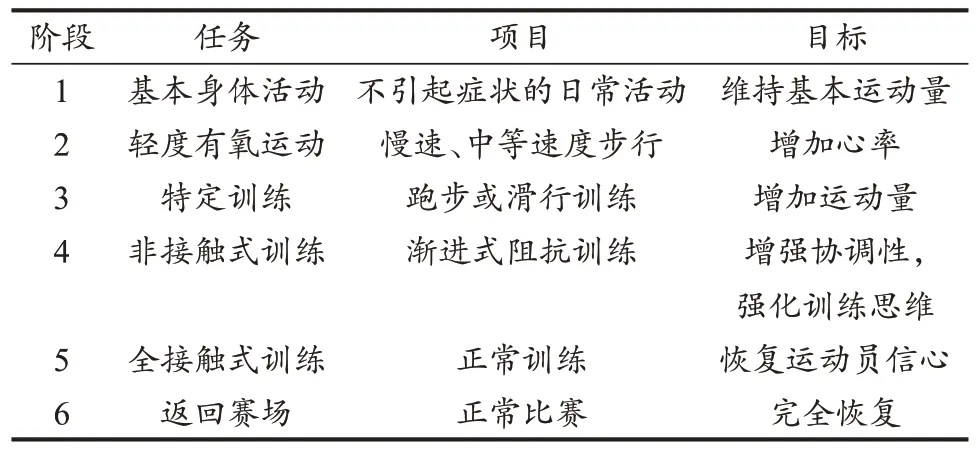

4.3.3 重返賽場策略

腦震蕩后重返賽場的時機尤為關鍵,80%~90%冰球運動員通常在2周內恢復至腦震蕩前的功能水平。瑞典精英運動員腦震蕩恢復期為6天(Tegner et al.,1996);73% NCAA男運動員和80%女運動員恢復期少于10天(Agel et al.,2010);74%青少年運動員重返賽場需10天以上(Schneider et al.,2017)。分級鍛煉計劃(表2)是運動員重返賽場的有效策略,運動強度應低于引起癥狀的閾值(McCrory et al.,2017)。值得注意的是,運動相關性腦震蕩發生機制、癥狀表現、嚴重程度因項目而異,醫護人員應通過個體癥狀報告、認知水平、身體平衡指標,系統追蹤冰球運動相關性腦震蕩發展過程,細化分級鍛煉計劃。在線癥狀診斷、自我認知評估、藥物治療均不被推崇,同時須進一步充實完善青少年兒童鍛煉計劃,根據生理指標采取更為合適的康復方案。

表2 重返比賽分級鍛煉計劃(McCrory et al.,2017)Table 2 Graduated Return-to-Play Protocol(McCrory et al.,2017)

5 總結和建議

冰球運動相關性腦震蕩高發于青少年運動員。身體沖撞是冰球運動相關性腦震蕩主要的損傷機制,對于理解不同層級、不同年齡、不同競技水平的運動員腦震蕩具有鑒別意義,包括發生率和頭部接觸方式。鑒于冰球運動相關性腦震蕩后神經損傷擴散特征,未來研究應重點采用前瞻性設計,跨學科綜合評估一系列神經功能,明確與持續腦功能障礙、慢性外傷性腦病之間的聯系。

冰球運動在我國普及率尚低,建議冰球相關人員建立并筑牢腦震蕩風險意識,有效降低發生率,運動醫學及工程領域需逐步構建體醫融合預防體系,創新性研發高科技定量診療設施和方法,加速腦震蕩損傷康復進程。