舊水泥混凝土微裂式破碎再生技術研究

徐力

摘要 隨著社會經濟的快速發展,部分早期修建的水泥混凝土道路因車輛荷載不斷增加、實際標準軸載累計作用次數超過早期設計值等問題,道路表面與結構內部均產生了不同程度的道路病害。在舊路改造工程中,為提高路面使用性能與道路結構承載力,舊水泥路面處治新技術得到了應用與推廣。為此,文章基于對舊水泥混凝土路面常見病害的調查與研究,在實際工程的舊水泥混凝土路面狀況調查前提下,規范了微裂式破碎再生技術的施工工藝,并經過工后的質量檢測,驗證了道路承載力良好,可起到顯著提高道路使用性能的作用。

關鍵詞 舊水泥混凝土路面;大中修;微裂式破碎;注漿加固

中圖分類號 U416.216文獻標識碼A文章編號 2096-8949(2023)16-0063-03

0 引言

國省干線公路承擔著貨物運輸的重要任務。在20世紀80—90年代,河南省的大多數普通干線公路都采用耐久性較好的水泥混凝土路面結構。但隨著車輛通行需求不斷增加,尤其是重載車輛占比增加,其道路行車舒適性差、后期養護成本過高等問題出現,原有道路結構不能滿足行車安全性與通行可達性要求,并且日常養護管理困難。因此,水泥混凝土舊路改造技術得以發展、應用與推廣[1]。

國內常用的水泥混凝土路面改造技術分為三種類型,包括直接加鋪、碎石化處治和微裂式破碎再生(微裂均質化處治)。其中,微裂均質化處治技術是近年來河南省采用較多的一項新技術,具有節省投資、減少資源浪費、工期短、生態環保等優點。該文探究在中原某公路的功能性修復項目中,采用微裂均質化處治技術的施工工藝與應用效果[2]。

1 項目概況

該研究項目是結構性修復項目,設計沿用原有的一級公路技術標準,設計速度80 km/h,全長5.6 km,路基路面寬度維持現狀,并采用微裂式再生技術路段為超限檢測站區段,全長150 m。

1.1 原路基本情況

(1)建設歷史。該項目所在路段以一級公路標準始建于1997年,設計速度80 km/h;于2009年進行維持原設計標準的大修改造,2015年又進行中修養護,2018年對超限檢測站區段進行分幅改造,上行路段采用鋼纖維混凝土更換原水泥混凝土面板未處理基層,下行路段處理病害基層后鋪筑鋼筋混凝土面板[3]。

(2)原路結構。原道路結構自上而下為28 cm厚C40鋼筋混凝土面層+6 cm砂粒式瀝青混凝土基層+30 cm厚水泥穩定碎石底基層+16 cm厚水泥土。

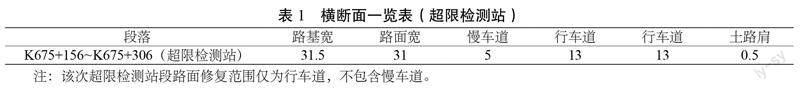

(3)路面橫斷面情況。表1為路面橫斷面情況表。

(4)交通量情況。根據2014—2021年交通量調查,并對該路段設計使用年限內交通量預測,該路段設計車道貨車和大型客車累計交通量為1.001 528×107輛,屬于重交通荷載等級[4]。

1.2 原路面病害情況

(1)路面結構強度。該超限檢測站段水泥混凝土面板發生較大面積損壞,根據《公路水泥混凝土路面養護技術規范》(JTJ 0731—2001)規定,通過在現場調查的出現裂縫類病害的板塊數計算斷板率DBL,上行路段斷板率DBL為55%,下行路段斷板率DBL為15%;結合路面狀況評定、原路彎沉檢測、鉆芯取樣狀況,可以判定其整體結構強度不足,路面結構強度不能滿足使用要求。

(2)彎沉檢測。通過現場彎沉檢測數據處理可知,原路面結構的設計彎沉值為17.4,得到路面結構強度指數PSSI。該項目大面積連續病害路段彎沉測試及評定結果如下:超限檢測站段上行路段的路面彎沉代表為23.1,路面結構強度評定為“中”,部分接縫處板底脫空;下行路段的彎沉代表值10.0,路面結構強度評定為“優”,無接縫處板底脫空病害(單位0.01 mm)。

(3)路況評定。該路段上行MQI平均值67.77,等級為“次”,PQI平均值57.16,等級為“差”;該路段下行MQI平均值69.98,等級為“次”,PQI平均值60.32,等級為“次”。

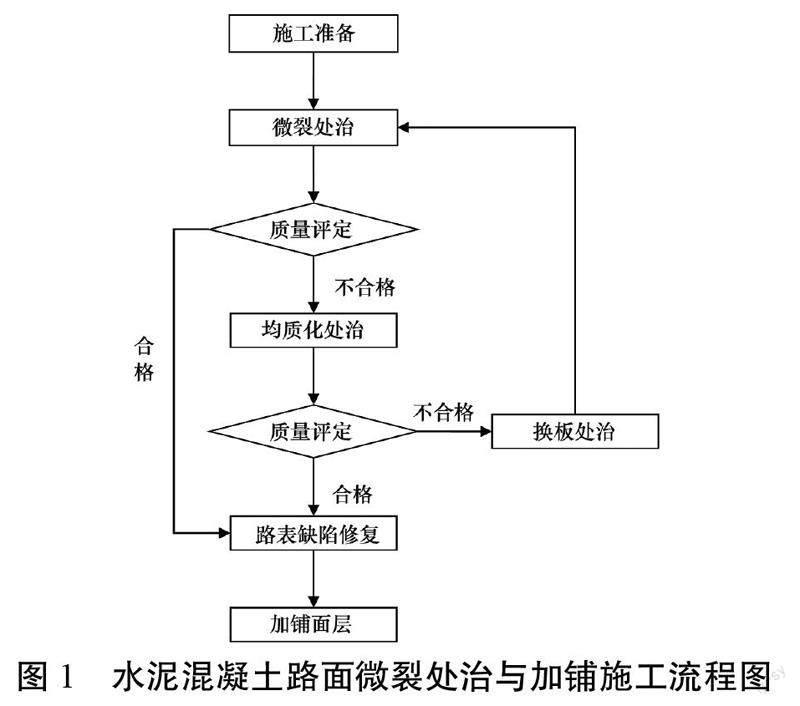

2 施工流程

水泥混凝土路面微裂處治與加鋪施工流程如圖1所示。

3 地聚合物注漿技術要求

地聚合物注漿材料是近年來出現的一種新型注漿材料。它是一種體積穩定性好、耐久性能好、綠色環保的新型無機膠凝材料。地聚合物反應后生成的固體材料質密,能夠填充脫空、裂紋區域,并能對周圍介質進行進一步擠壓密實;可快速固化,養生時間短、交通干擾小[5]。

針對基層病害的處理,地聚合物主要是通過注漿工藝對道路結構進行加固。漿液利用裂縫滲透、充填、壓密并擠走路面結構層以及結構裂隙的積水和空氣,形成漿脈。該工藝改善了基層、路基的壓實度、水穩定性,達到延長路面結構壽命、提升路面承載能力的目的[6]。該研究項目的功能性修復養護中,所選取的注漿材料的具體性能指標見表2。

在進行注漿工藝時,應按照如下施工流程:首先在病害部位布孔并鉆孔,鉆孔完成后,清理孔道后再安放注漿管道,然后將制備好的注漿材料注入道路結構內部,并封堵注漿孔,待養護2~4 h后,對彎沉檢測不合格的點位進行補漿,直到道路彎沉值均符合要求,便可開放交通。

4 微裂式破碎再生技術要點

4.1 實施范圍

超限站路段水泥混凝土路面主車道。

4.2 養護對策

根據公路養護的相關規范規定,對該路段下行路段采用原面板微裂式夯擊,鋪應力吸收層,再加鋪瀝青混凝土的養護對策。

4.3 實施內容

對下行路段直接進行微裂均質化處理,全幅灑布乳化瀝青透層,自下而上鋪筑:4 cm砂粒式改性瀝青應力吸收層(AC-4)+8 cm中粒式改性瀝青混凝土(AC-15C)+5 cm細粒式改性瀝青混凝土(AC-13C)。

4.4 施工流程

舊水泥混凝土路面的施工改造具體流程如圖2所示:

4.5 微裂式破碎施工技術要求

(1)考慮該路段周圍的地質因素、邊坡穩定性因素的影響,一般以徑向加速度小于0.1 g,垂直加速度小于0.2 g或振動速度小于1 cm/s為控制指標;通常取夯擊速率5 mm/s為臨界值減輕人為影響。

(2)根據試驗段確定的最佳施工參數,從中間往兩側破碎施工,硬路肩與土路肩緊挨的橫向0.5 m均不應擊打。

(3)每個板角均需進行微裂處治,不穩定處均需微裂穩固。

(4)要采用25 t膠輪壓路機碾壓施工,并在施工前清掃路表碎塊,或通車一兩天,檢測表面凹槽深度、路表彎沉值和彎沉值變異系數等數據評價微裂效果。

(5)效果評定合格后,再次清除表面雜物,然后噴灑乳化瀝青,以防雨水等滲入。

(6)特殊路段主要分布在舊水泥混凝土路面破損嚴重、出現路表沉陷的路段。若舊水泥改造路段某處的局部彎沉值超過設計允許值,應及時采用注漿工藝進行強度均質化處理。

4.6 微裂式破碎效果評定

(1)舊水泥道路的微裂均質化工藝施工質量檢驗項目應滿足表3要求。圖3為水泥混凝土路面微裂處治后取芯效果圖。

(2)舊水泥路面均質化技術施工質量檢驗項目應滿足表4要求。

5 質量檢驗

舊水泥混凝土路面改造施工完成后,應按照《公路瀝青路面養護技術規范》(JTG5142—2019)《公路瀝青路面施工技術規范》(JTGF40—2004)《公路水泥混凝土路面設計規范》(JTG D40—2011)《舊水泥混凝土路面微裂式破碎再生技術規程》(DB41/T 963—2014)及《公路養護工程質量檢驗評定標準第一冊土建工程》(JTG 5220—2020)規范規定進行驗收。

超限站區段水泥混凝土路面注漿微裂后彎沉驗收合格,具體彎沉檢測數據如表5及表6所示。

6 效果評價

與碎石化、打裂壓穩等傳統處治工藝相比,微裂均質化處治工藝能長期解決加鋪層反射裂縫,并且具有施工簡便、經濟、環保和減少交通擾動等優點。

(1)再生利用。舊水泥面板可就地再生利用,避免“開膛破肚”式挖除重建,實現了舊路基層材料的100%利用,節省了棄渣費用,建設周期短、綠色環保、節約投資。

(2)承載能力強。采用地聚合物注漿加固技術處治舊水泥路面斷板、斷角、錯臺等病害,該技術可填充舊水泥面板底部的脫空區域,提高道路結構的承載能力并使其均質化。

(3)耐久性高。對水泥面板表面進行微裂再生處治,表面完整,承載力損失小,使剛性的水泥路面轉型為“剛柔相濟”的抗裂新基層,從而達到提高瀝青路面耐久、長壽命的目的。

(4)社會效益。微裂施工不產生灰塵,振動影響小,節能環保,對交通影響小;而且陰雨天氣不影響施工進度及質量。

因該技術目前仍處于發展階段,檢測驗收指標還不夠完善,在重載交通道路上的應用效果還有待觀察。

7 結語

從水泥混凝土路面微裂式再生技術在該項目及其他地市的應用效果來看,與碎石化、打裂壓穩等傳統的“白改黑”技術相比,微裂均質化技術具有節省成本、縮短工期、生態環保等優勢,在舊路改造工程領域內有著廣闊的應用前景。

參考文獻

[1]何超, 鄧斌. 舊水泥混凝土路面瀝青加鋪層反射裂縫成因及防范措施[J]. 城市道橋與防洪, 2019(9): 62-64+10.

[2]榮國濤. 舊水泥混凝土路面瀝青加鋪層施工前病害一般處理方法[J]. 民營科技, 2017(10): 198-199.

[3]盧軍源, 袁野真. 舊水泥混凝土路面瀝青加鋪層應力參數化分析[J]. 公路交通科技(應用技術版), 2017(7): 211-212.

[4]宋麗霞, 伍曉華, 宋利軍. 基于應力吸收層的舊水泥混凝土路面瀝青加鋪層材料研究[J]. 公路工程, 2017(3): 286-291.

[5]游元德. 舊水泥混凝土路面加鋪瀝青混凝土面層施工技術探索[J]. 四川水泥, 2018(12): 113.

[6]程曉鴻. 舊水泥混凝土路面加鋪瀝青面層技術施工質量控制分析[J]. 四川水泥, 2018(10): 99-101.