生態退化風險視角下的資源枯竭型城市國土空間生態保護修復

——以大余縣為例

張曉平,胡紫紅,張 璐

(1. 東華理工大學測繪工程學院,江西 南昌 330013; 2. 廣東國地規劃科技股份有限公司,廣東 廣州510650)

2008—2013年,國家先后確定了69個資源枯竭型城市[1]。因長期資源開采,該類城市生態退化、資源逐漸枯竭、經濟效益遞減[2],生態保護修復面臨任務繁重、風險加劇、基礎薄弱、缺乏長期有效監管機制等諸多嚴峻挑戰[3],如何開展資源枯竭型城市生態保護修復成為亟待解決的問題。針對生態保護修復,學者們圍繞礦山地質環境問題[4-5]、森林質量低下[6-7]、河流污染[8-9]、草原水土流失[10-11]等具體生態問題形成了一系列研究。近年,全域生態保護修復逐漸被關注,如城市生態系統綜合修復[12-13],市或縣域生態安全格局構建[14-15]。相關研究區域遍及資源型地區[14]、生態型城市[16]、自然保護區[17]、生態屏障區[18]等,但鮮有涉及資源枯竭型城市。2021年,世界自然保護聯盟正式將生態退化風險評估運用于生態系統恢復[19],生態退化風險評估是生態修復的前提與基礎[20-21]。對資源型枯竭城市而言,已破壞土地的生態修復與重建需耗費大量人力、物力和財力[22]。同時,城市轉型發展帶來較大壓力,因此其勢必仍面臨一定的生態退化風險。為此,本文擬針對資源枯竭型城市生態保護修復問題,以江西省大余縣為研究區,評估區域生態退化風險,提出生態保護修復策略,為資源枯竭型城市國土空間生態保護修復提供參考。

1 研究區及數據源

大余縣位于江西省的南部,隸屬江西省贛州市,下轄8個鎮、3個鄉。全縣面積共1368 km2,東西長127.5 km,南北寬25 km,整體東西向長條形分布。境內礦產資源十分豐富,西北部因地質運動的影響而盛產鎢礦,礦產資源開采百年有余。作為“世界鎢都”,礦產資源帶動經濟產業發展的同時,也對大余縣生態環境造成嚴重創傷。長期露天開采挖損和廢石廢渣堆放給當地土地資源帶來了不同程度的破壞,也易誘發滑坡和泥石流等地質災害。同時,地下開采礦產資源形成地表剝離和地下采空,造成地表植被破壞、邊坡高凸及地面沉降。2012年,大余縣被評定為資源枯竭型城市,目前礦山總數為59個,其中已廢棄的有13個,其余均為持證開采礦山。

大余縣2020年土地利用變更調查數據(1∶10 000),以及永久基本農田、礦產資源、生態保護紅線、自然保護地、交通等數據從大余縣自然資源局獲取,數字高程模型(digital elevation model,DEM)和2020年30 m Landsat 8 OLI 影像來源于地理空間數據云平臺。此外,研究數據還包括2020年1 km氣象數據和人口密度數據(來源于地理監測云平臺)、2020年500 m 凈初級生產力(net primary production,NPP)及夜光遙感數據(national polar-orbiting partnership-visible infrared imaging radiometer suite, NPP-VIIRS)(來源于美國國家航空航天局)、以及1 km土壤數據(來源于國家青藏高原科學數據中心)[23]。

2 生態退化風險評價方法

2.1 生態退化風險評價指標體系

生態退化是因自然或人類活動導致的一種生態系統逆向發展的過程,主要通過其凈化環境的能力、組成、結構、功能等方面的變化來體現。生態退化風險是生態系統受干擾后可能由健康穩定狀態退化為不穩定狀態的程度,主要受系統內部自身生態功能狀況、系統受外界影響壓力及抵抗外界干擾的能力3個因素的影響[20]。內部自身生態功能狀況指生態系統功能的維持情況,比如生態系統生物多樣性、防風固沙能力及水土保持能力等;系統受外界影響壓力主要源于人類活動造成的壓力,包括人口壓力、經濟壓力及資源壓力等;抵抗外界干擾的能力指受外界干擾時自身恢復的能力,涉及植被、土壤等要素的恢復能力。

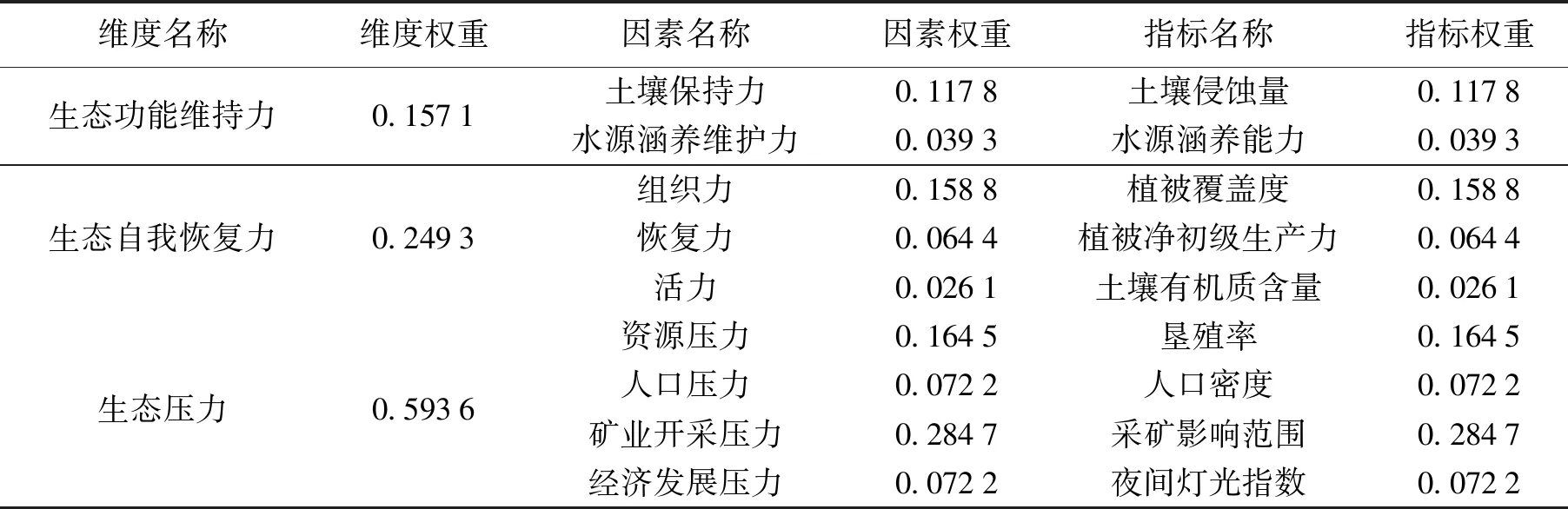

從生態功能維持力、生態自我恢復力、生態壓力3個維度構建生態退化風險評價指標體系[24](見表1)。其中,生態功能維持力包含土壤保持力和水源涵養維護力;生態自我恢復力用組織力、恢復力和活力表征;因資源枯竭型城市仍有部分礦業活動,生態壓力維度中除人口壓力、資源壓力和經濟發展壓力外,還考慮了礦業開采壓力的影響。生態退化風險共有9個指標度量,土壤侵蝕量采用土壤流失方程計算[25-26],水源涵養能力由區域水量平衡方程求取[27-28],植被覆蓋度對Landsat 8 OLI 影像進行波段運算所得,植被凈初級生產力通過校正后的NPP數據表示,土壤有機質含量運用土壤數據庫中的土壤有機質含量屬性表示,墾殖率為每平方千米耕地面積占比,人口密度為每平方人口數量,采礦影響程度按照采礦影響范圍確定[29],夜間燈光指數為NPP-VIIRS重采樣到500 m的像元亮度值(digital number,DN)。各指標權重依據層次分析法計算,通過咨詢環境相關領域和部門專家,判斷兩個指標之間的相對重要性,建立判斷矩陣,確定每個指標的權重大小。進行一致性檢驗,臨界比值(critical ration,CR)均在0.1以下。

表1 生態系統退化風險評價指標體系

2.2 生態退化風險評價模型

評價因子度量方式差異,采用極差標準法標準化處理,正向指標和逆向指標計算公式如式(1)—式(2)所示。在指標權重基礎上,采用綜合指數法對生態退化風險程度進行計算,如式(3)所示。

(1)

(2)

(3)

式(1)—式(3)中,y為指標x標準化后指數;xmin為指標x最小值;xmax為指標x最大值;Y為標準化綜合分值;Wi為指標i的權重;yi為指標i標準化后指數;n為評價指標個數,本文中n為9。

根據權重計算各像元生態退化風險的綜合指數后按照大小排序,劃分[0,0.2]、(0.2,0.4]、(0.4,0.6]、(0.6,0.8]、(0.8,1]5個區間,分別對應穩定區、臨界區、輕度退化風險區、中度退化風險區和重度退化風險區。

3 生態退化風險評價結果

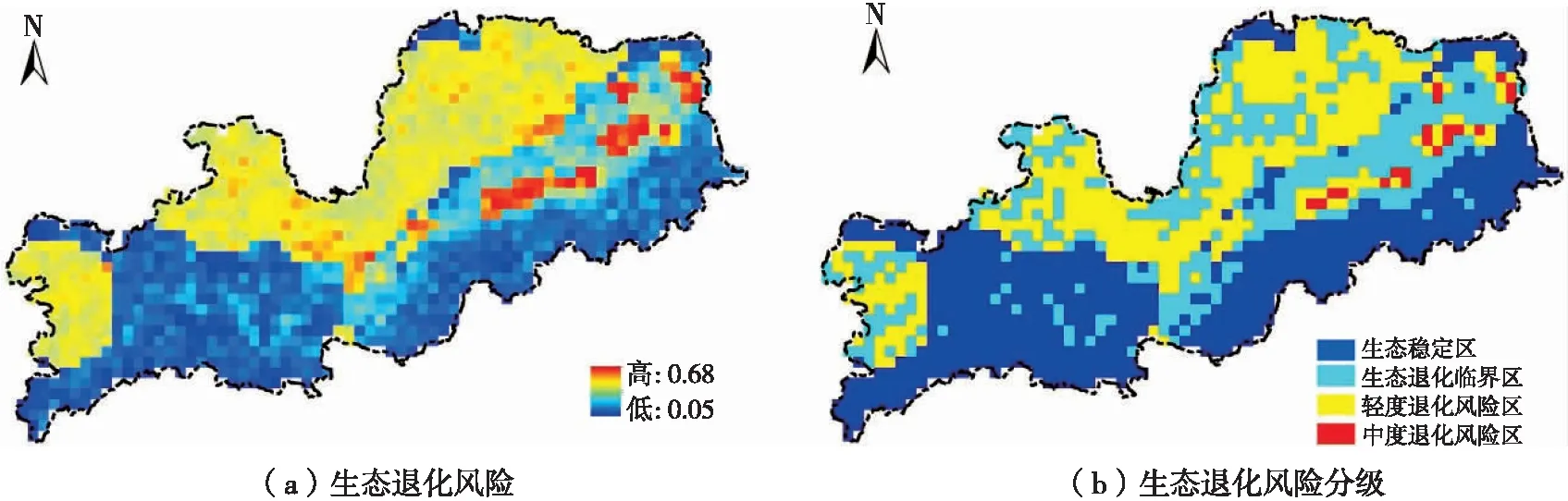

(1)大余縣生態退化風險總體較低。大余縣生態退化風險最大值為0.68,最小值為0.05,平均值為0.29(如圖1(a)所示)。中度退化風險區、輕度退化風險區、生態退化臨界區和生態穩定區面積依次為20.05、372.51、359.32和591.79 km2,分別占全縣土地總面積的1.50%、27.72%、26.74%和44.04%(如圖1(b)所示)。將輕度退化風險區和中度退化風險區作為生態退化風險區,占全縣總面積的29.22%。上述數據表明,大余縣生態退化風險總體較低。其主要原因為大余縣面臨的生態壓力不大,且具有較強的生態自我恢復力。全縣植被凈初級生產力平均值為786.68 g/m2,同時土壤有機質含量平均值為1.75%,植被覆蓋度平均值為83.15%,在江西省均處于較高水平,作為全國主體功能區試點示范縣及江西省生態文明示范縣,大余生態自我恢復力強,降低了其生態退化風險。另外,全縣墾殖率、夜間燈光指數及人口密度平均值分別為0.09、0.41和225人/km2,均處于較低水平,同時受采礦影響的國土空間僅限于局部范圍,因此全縣面臨的生態壓力總體不大。

圖1 大余縣生態退化風險的空間分布

(2)大余縣生態退化風險空間集聚特征顯著,呈“四片一帶”格局。“四片一帶”指西部、西南部、北部、東南部四片和東部平原帶。西南片主要為生態穩定區,同時存在少量零星分布的生態退化臨界區,該區域植被凈初級生產能力較好,水系豐富,但水源涵養能力和土壤保持功能欠佳,生態環境較敏感。東南片除個別生態退化臨界區外,基本為生態穩定區,該區域為丘陵山區地貌,各山谷集中連片分布耕地,存在一定的資源壓力,但區域整體遠離礦區,生態壓力總體較小,生態功能維持力和生態自我恢復力均較好,生態環境質量整體較好。西部片區呈現生態退化臨界區及輕度退化風險區混合分布特征,主要原因是該區域高程較高且坡度較大,植被狀況良好,與高度的礦業開采壓力和較差的土壤有機質相互影響。約76.65%的輕度退化風險區分布于大余縣北部,該區域雖然植被覆蓋度較高,生態功能維持能力較好,但大面積地下開采礦區的分布是該區域面臨輕度退化風險的主要原因。東部平原帶呈現生態退化臨界區及中度、輕度退化風險區混合分布特征,該區域地勢平坦,交通設施齊全,人類活動頻繁,存在一定的人口壓力、經濟壓力和資源壓力。中度退化風險區全部位于東部平原帶,沿國道G323分布,除了經濟活躍因素外,還因國道沿線周邊分布一些露天非金屬礦點。

(3)生態壓力是局部生態退化風險的主要原因,其中礦業開采壓力是導致局部生態壓力升高的關鍵因素。全縣生態壓力總值為192.99,生態功能維持力為34.23,生態自我恢復力為153.32,生態壓力在生態退化風險中的貢獻為50.71%,表明大余縣生態退化風險的主要原因是生態壓力。在生態壓力層面,采礦影響程度的貢獻達89.18%,說明礦業開采壓力明顯導致大余縣局部生態退化風險增大。大余縣作為資源枯竭型城市,礦業開采進入衰退期,集中于北部和西部進行地下開采,但仍然面臨開采中的廢棄物壓占損毀土地,地面塌陷、地質滑坡等地質災害及重金屬和廢棄物污染等壓力。

4 大余縣國土空間生態保護修復策略

4.1 生態保護修復分區

在生態退化風險評價結果的基礎上,疊加采礦影響范圍、生態保護紅線、自然保護地及高速公路進行生態保護修復分區(如圖2所示)。將北部和最西部評價結果為輕度退化,同時處于采礦影響范圍內的區域劃分為生態治理區;將西部生態退化評價結果為穩定、生態保護紅線和自然保護地大面積覆蓋的區域劃分為生態涵養區;將生態退化風險評價結果為穩定且在高速公路南側的區域劃分為生態保育區;將生態退化風險評價結果為臨界、非金屬采礦影響范圍在內的東部平原帶劃分為生態提升區。同時,為保證分區結果的連續性,將小斑塊納入臨近的大區域。

圖2 大余縣國土空間生態保護修復分區

4.2 生態保護修復策略

(1)生態治理區生態保護修復策略。生態治理區總面積為536.81 km2,是受全縣采礦影響程度最大的區域,也是資源枯竭型城市礦山生態環境治理的重點區域,面臨較大的地質災害隱患和重金屬污染。建議對該區域定期開展地質災害調查工作,對災害易發區和已塌陷區應進行綜合治理改造;從采礦源頭減少重金屬污染,并針對已經受污染的農用地積極展開重金屬污染治理;回收廢石、廢渣和尾礦等固體廢棄物中的有價元素,對廢石礦區、裸露巖石區、尾礦處和荒山處進行客土回填。

(2)生態涵養區生態保護修復策略。生態涵養區總面積為315.36 km2,該區域有油羅口國家森林公園和章水國家濕地公園,水系豐富,是全縣居民用水的重要來源區域,水源涵養能力有待提高。該區域建議針對水庫建立多個不同級別的水源地保護區并設立防護網,300 m范圍內禁止建設與水利、供水等無關的一切活動和旅游活動;結合現狀河流水面,在章江上游進行河流廊道建設工程,連接水庫水面,為丘陵山區長藤結瓜式水利系統規劃奠定基礎。

(3)生態保育區生態保護修復策略。生態保育區總面積為210.16 km2,該區域受礦業活動開采的影響較小,區域整體生態環境質量較好,需要減少對該區域生態系統的干擾,維系生態系統的正常功能。在該區域,建議對林相均勻、成林希望較大的林地進行封山育林,禁止進行與林業生產或生態建設無關的工作;在高速公路處每隔20 km設置一處野生動物通道,并定期對野生動物通道進行管護和監測,以期維持生態保育區生物多樣性功能。

(4)生態提升區生態保護修復策略。生態提升區總面積為281.35 km2,該區域是全縣永久基本農田保護紅線和城鎮開發邊界分布最多的區域,受人類活動干擾最大。在該區域,建議開展山水林田城鄉綜合整治,山林造林綠化、補植,農林用地綜合整理,控制農業面源污染,城鄉綜合美化;控制和減少河流現有內源污染,定期清理河流沿線岸邊垃圾;開展道路綠色建設工程,在公路用地和鐵路用地兩側各設置50 m的植物緩沖帶,在鐵路處每隔20 km設置一處野生動物通道。

5 結 語

本文以江西省大余縣為研究區,根據生態退化風險理論,考慮系統外部壓力及內部恢復力和維持力等因素,兼顧礦業開采的影響,識別了區域生態退化風險及空間差異,劃分了生態保護修復區,提出了生態保護修復的區域差異化策略,為系統性推進大余縣國土空間生態保護修復提供了指導。大余縣生態退化風險空間集聚特征顯著,呈現“四片一帶”的空間格局。作為資源枯竭型城市,大余縣生態退化風險較低,主要原因為大余縣森林覆蓋率高,面臨的生態壓力不大,且具有較強的生態自我恢復力。在大余縣國土空間生態保護修復工作中,解決礦業開采帶來的生態環境問題是重中之重,尤其在北部和西部的生態治理區,應加強地質災害治理和重金屬污染防治,以及尾礦、廢棄物處理。另外,在支撐大余轉型發展的東部平原帶,尤其是國道G323沿線,應開展全域土地綜合整治,以緩解經濟發展帶來的生態退化風險。

需要說明的是,本文僅是一個靜態的分析,而生態退化和礦業開采是一個動態過程,若能綜合區域社會發展階段和礦業開采歷程分析資源枯竭型城市生態系統退化規律及退化風險,將為資源枯竭型城市國土空間生態修復提供更有力支撐。