寧國探路“小山變大山”

趙晨 曹立輝

45年前,安徽鳳陽小崗村的18位農民在“包產到戶”契約書上鄭重按下手印,拉開了中國農村改革的序幕。

45年后,一場放活經營權、微調承包權的“小山變大山”試點改革,在皖南寧國率先啟動。原本被分出去散落在農戶手中的山場,又通過置換、托管等多種形式,被重新整合在了一起。

截至2022年底,安徽寧國的7個村民組已完成林區置換工作,246戶林農已將“零碎小山”換成了“連片大山”,通過山場置換、林地托管、林權收儲三種模式,最終實現農戶增收、林業增效、生態增益。

“小山變大山”是怎么變的?寧國模式何以成為全省首創?變化的源頭還要從兩年前的一場村民議事會說起。

“吃螃蟹的人”

寧國種植山核桃的歷史悠久,“八山一水半分田、半分道路和莊園”的自然環境,造就了一個“中國山核桃之鄉”。

早在40多年前的1981年初夏,寧國開展了穩定山林權屬、劃定自留山和落實林業生產責任制的林業“三定”工作。分到農戶的自留山和責任山占村民組集體山場的95%以上。當時為了體現公平,村民集體根據樹種、遠近等不同情況平均分配,導致“一山多戶、一戶多山”的山場碎片化現象十分普遍。

這種過于分散的山場,在實際生產中也存在多個問題:管理成本不斷上升、新技術推廣難度大、產區面臨林地退化……碎片化的經營管理模式,嚴重制約著寧國山核桃產業的高質量發展。

改變發生在2019年,寧國市正式啟動山核桃產業振興行動。依靠現代化經營管理模式,對山核桃林進行科學管理,促進山核桃增產增收。

當時間推進到2021年4月,寧國市開始在南極鄉進行第一輪山場整合,“小山變大山”改革正式拉開了帷幕。

甫一開始,農戶們心里還有很多思想顧慮。“最大的困難在于山核桃就是我們的全部家底,照顧多年有感情,自家管理總是最好的,置換起來,擔心吃虧。”寧國市南極鄉楊獅村茶廠組村民王建國說道。

王建國所說的“置換”,是以村民組為單位,不改變林農基本承包權為前提,經過友好協商后,通過托管、交換、差價交換等形式,有效降低每戶村民手中的山場塊數,提高勞動生產率。這也是寧國實施山核桃“經營大托管,小山連成片”改革過程中最關鍵的一環。

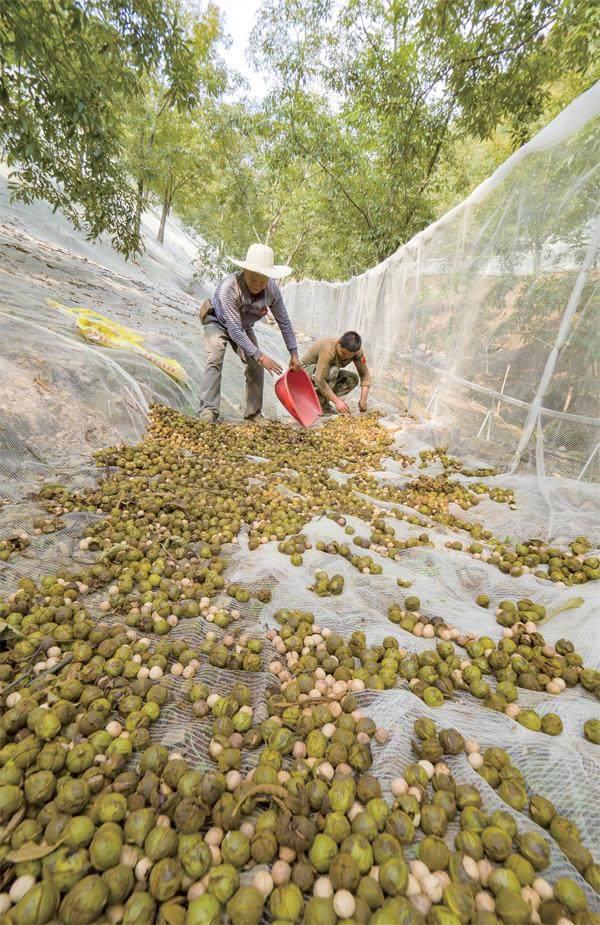

村民張網采收山核桃。攝影/ 李曉紅

這時,首批“吃螃蟹的人”出現了,王建國等8名黨員率先申請置換山場。同時,寧國派出了以寧國市林業事業發展中心副主任吳志輝為首的科技特派員隊伍下沉南極鄉,經過10個多月的宣傳溝通準備,茶廠組70%農戶手中的山場都開始了互換。加之正值2022年除夕,茶廠組的村民們都陸續返鄉過年,王建國和吳志輝便想出了在村民組中召開村民議事會的方式,集中討論這次試點改革。

村民們圍坐在一起,聊起過去一年的山核桃經營管理,大家都在算著一本賬。“今年通過山場整合,我家最起碼節約了5000多塊錢!”有村民搶先發言道。每戶情況不一,多則七八千元、少則四五千元。經統計,茶廠組每戶村民的管理成本都降低了10%至30%。

“農戶將自己手頭零碎的山場通過整合換了出去,與別人的山場進行最大化重組,從而形成一定規模的集聚效應。”寧國市林業事業發展中心主任邱海倫向《決策》分析道。

在初步完成山場置換整合后,下一步的重點,落在了實現山核桃產業集約化整合、規模化運營上。寧國是怎么做的?

小核桃、大文章

核桃雖小,里面的文章可不小。

山核桃在寧國市農業產業化中排名第一,目前寧國有山核桃林40.4萬畝,占全市林地面積的13%,已有從業人員約8萬人,總產值近14億元。2022年寧國市山核桃產量(干籽)達1萬噸以上,約占全國總產量的三分之一。其中,王建國所在的南極鄉是寧國市種植山核桃面積最大的鄉鎮。

就在幾年前,每到冬春時節,南極鄉的山核桃產區還是遍地“不見綠”,一片荒蕪的場景。“因為過度追求產量,林農連年過度使用化肥、除草劑,導致山核桃大面積枯死、山坡植被大面積破壞,造成水土流失隱患,且林種過于單一,根腐病盛行,林地嚴重退化。”吳志輝一針見血地指出了寧國山核桃產業發展的“致命傷”。

怎樣有效破解“小山”的困境?推進改革是關鍵一招。

村民使用單軌運輸機采收山核桃。攝影/ 李曉紅

首先從宏觀層面來看,有深厚的時代背景。在全國深化集體林權制度改革和全面實行林長制改革大背景下,寧國率先以村民組為單位開展山場整合,在自愿前提下,村民組林農內部相互置換,置換的山場暫不改變林地承包關系,試行三年,到期后根據雙方意愿再決定終止、延期或變更林權證。

“農戶間在友好協商的基礎上,統一經營措施、統一交易標準,自發通過托管、轉讓、互換等多種流轉形式,從而真正實現降低每戶山場塊數,提高勞動生產率。”吳志輝告訴《決策》。據統計,單戶山場平均減少5.05片,最多減少20余片。

其次從政策角度來看,有創新的舉措。寧國市制定了《山核桃產業振興五年行動方案》,圍繞生態安全、科技創新、硬件提升、質量品牌等出臺一攬子政策。同時,鼓勵大戶組建專業管理團隊,抱團推進“林地托管經營+無人機飛防+林下套種”等立體化服務。并在全市范圍內禁用除草劑,2022年,寧國市山核桃林禁用除草劑面積近20萬畝,建設完成18個現代山核桃科技示范基地,總面積超2.5萬畝。

三是從資金投入來看,拿出了“真金白銀”。寧國市財政每年拿出1500萬元專項資金振興山核桃產業,主要用于基地建設、生態修復、企業幫扶、電商扶持等方面。每個示范基地補助20-100萬元,系統開展林道修建、單軌運輸機和污水處理廠建設等基礎提升。

寧國還建立了“一評二押三兜底”機制,與寧國市內擔保公司、商業銀行合作常態化開辦林權抵押貸款,拓展“五綠興林·勸耕貸”、“皖農·云擔通”線上業務,讓金融資本“進山入林”,2022年共辦理涉林貸款34筆8600萬元;開展山核桃氣象災害保險試點、山核桃新型經營主體用工安全保險,建立山核桃托管經營用工風險基金池,增強經營主體抗風險能力。

“小山”變“大山”,降低了寧國山核桃產業的經營管理成本,提高了林農參與改革實踐的積極性。

試點先行,盤活資源

摸著石頭過河。寧國市堅持邊實踐邊摸索,總結提煉第一輪改革經驗,形成了一整套“小山變大山”相關的標準文本和規范流程圖。

一是 “試點”大戶托管。林農將承包的山場托管給新型林業經營主體,由其與林農協商分成比例,托管時間一般不低于8年,政府全額補貼托管主體安全用工保險。

“新農人”劉娟是南極鄉的山核桃種植大戶,她與其他十幾戶林農一起將山場集中整合,由寧國市鄉村振興投資管理公司全程托管經營后,收入增加了,大戶們的信心更足了。據統計,寧國全市共26家新型經營主體,托管山場面積達1.94萬畝,全部實現了科學統一管理。

二是“試點”股份合作。寧國市以霞西鎮石柱村為試點成立村股份經濟合作社,林農將山場以林權形式入股,合作社再通過發包租賃、委托運營、服務創收等形式取得收益。現在,石柱村180戶林農已將3900畝山核桃林地整體打包給合作社經營,林農按照實際產量能分得40%的租金,村集體能分得10%的利益。這樣就形成了風險共擔、利益共享的合作機制,在確保林農利益的同時,也有效壯大了村集體經濟。同時,大力實施生態修復提質工程,鼓勵林下套種黃精、紅花草、油菜等經濟作物,不斷增加林農收入。

既要“綠水青山”,也要“金山銀山”,做好“農頭工尾”增值大文章,寧國正在走出一條新路徑。

“運用科學化的手段經營以后,山核桃的產量相對比較穩定,對山場整體的管理有了很大的提升,而且禁用除草劑以后,林下植被長得好,生態恢復了,自然地質災害就會減少。”邱海倫介紹道。

以前,農戶們的山場都分散在各個山頭,管理起來十分不便,割草、打藥、采收山核桃都是雇人進行,存在著不少管理漏洞和安全隱患。

為此,寧國市投資建設單軌運輸機、實施果蒲張網采收。自從實施張網采收后,果實的成熟度得到保障,勞務投入減少,采收成本也同步降低,有效避免了山核桃采摘過程中的傷亡事故。

據測算,打理成片山場平均每戶降低成本3500元,而整合后的小片山場產量提升了近8%。

小小山核桃,成為寧國當地農戶手中的“致富果”。

樣本價值

“現在核桃林間的路修好了,山場集中起來管理也更便利,省出來的人工費全部變成實打實的收入。”說起這些年種植核桃樹過程中的變化,王建國深有體會。

要敢干,更要愿意干!寧國市委副書記、市長杜德林在南極鄉調研“小山變大山”改革并召開座談會時指出,寧國市政府尊重林農選擇權,始終做到“三個堅持”:堅持承包權屬微調,經營權調整靈活多樣,以效益為重,把不改變調整后山場的面積和產量作為底線;堅持統一經營模式,整組村民全面禁止使用除草劑;堅持統一托管利益分成、林木價格以及合同文本等標準,加強履約審查,依法依規保障好改革后林農的權益。

“只有農民自身改變才能夠實現真正的鄉村振興。”在南極鄉鄉長彭飛看來,試點改革引導農戶向規模化、集約化、機械化經營發展,實實在在地惠及到眾多村民,是響應時代需求、滿足農戶期盼、具有現實示范效應的一項林業民生改革。

誠然,山場的置換整合并非從安徽開始,但是將農戶、政府和托管平臺公司三方相結合,發揮林農首創精神的“小山變大山”,卻是從安徽走出去的創新實踐。

“小山變大山”只是一個起點,更為重要的是,如何做好改革的后半篇文章。

首先,做大林業蛋糕。寧國市結合山核桃產業振興行動,制定“小山變大山”改革三年行動計劃,進一步明確改革目標和任務。更好謀劃“山核桃+”文章,融入旅游、林下經濟(香榧、油茶、青梅)等多種元素,助力山核桃產業發展,同時,寧國還有廣袤的毛竹資源,毛竹山場亦可沿用“小山變大山”改革做法。

其次,打造山核桃區域品牌。寧國市在延長產業鏈條上下功夫,加快推進電商直播間建設和網絡品牌營銷,全力支持山核桃全產業鏈發展。2022年,寧國整合全市近60家電商網點,著力推動“詹記”“梅記”等擁有綠色食品認證的山核桃品牌在網上打開銷路;積極與“三只松鼠”對接,建設山核桃產業園,進一步延伸產業鏈條;支持詹氏公司成立博士后工作站,與合工大等高校建立產學研合作,開展混合果仁、益生菌等系列產品的技術研究。

最后,推動改革提速擴面。寧國市以國家儲備林基地建設為載體,以資本為紐帶,加快項目實施。2023年,寧國首個國家儲備林項目示范基地已在南極鄉落戶。下一步,寧國市將緊密結合現代山核桃科技示范基地建設、新型經營主體全程托管經營和國家儲備林基地建設三項重點工作,在部分工作基礎較好的鄉鎮成立工作專班,推動“小山變大山”改革進入發展新階段。

只有播好改革的種子,才能結出鄉村振興的果實。

從本質講,“小山變大山”試點改革,不僅是寧國山核桃產業振興的一次重大機遇,還將對其它山林資源產業未來的發展,提供了可學可鑒的示范樣本。

既要“綠水青山”,也要“金山銀山”,做好“農頭工尾”增值大文章,寧國正在探索出一條新路。